從西安交通大學歷史文化展看西遷精神與古都文脈的交融——

呼應千載回響 傳承百年薪火

作者:趙茁軼 ?王宇晨

發布時間:2025-04-09 19:40:45 來源:陜西日報

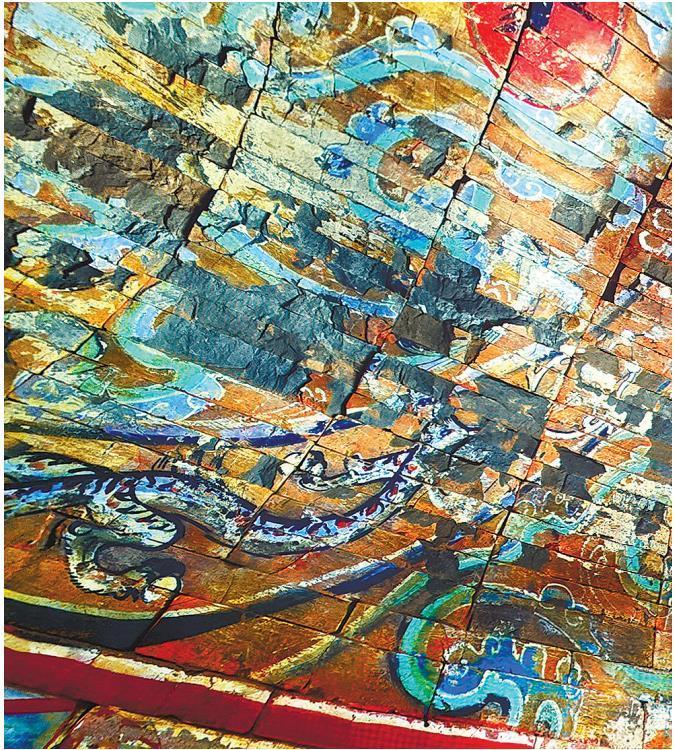

西安交通大學博物館VR顯示屏上顯示的壁畫。

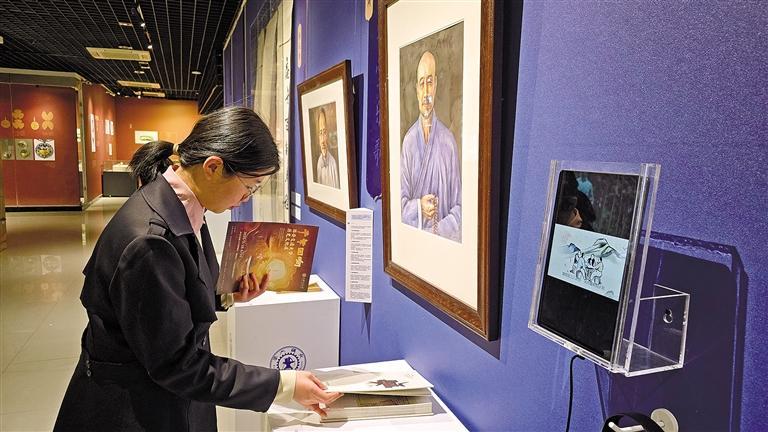

4月3日,游客在西安交通大學博物館參觀。 趙茁軼 攝

精美的唐代銀器、身穿袍服的元灰陶男侍俑、顏色豐富的二十八星宿圖……這些珍貴的文物都出土于西安交通大學興慶校區。

3月28日,“千年回響——西安交通大學歷史文化展”在西安交通大學博物館開幕。作為首個將西安交通大學文化與歷史源流結合的展覽,該展從不同角度展現百年學府與千年古都的歷史,探尋百年學府與千年古都的關聯。

四大篇章,回溯文化底蘊

西遷精神與古都文脈在這里輝映交融。

當你踏進西安交通大學,或許會在某一瞬間,與李白、王維、白居易等人的足跡出現跨越時空的重疊。

69年前,交通大學西遷。當年選定的校址北臨興慶宮、南眺樂游原、東靠春明門、西貼東市街,在漢代屬于上林苑,在唐代屬于長安道政、常樂二坊,匯聚著漢唐文化的精華,頗具歷史底蘊。

為展現豐富的歷史文化資源,展覽分為兩部分:室內展區和以校內歷史文化遺跡為主的室外展區。其中,室內展品包括古籍文獻、古地圖等7件復制品,以及石碑、陶俑、書畫等21件珍貴文物。

室內展以“千年地緣”“巍巍雄奇”“文脈交融”“南洋泱泱”四大篇章為脈絡,以地理為經、人文為緯,展現交大與千年古都的對話。

終南陰嶺秀,八水繞長安。“千年地緣”篇章通過考古文獻、古地圖與地質模型,展現西安交通大學與長安城的不解之緣,從關中書院到南洋公學,教育的火種始終在這里薪火相傳。“巍巍雄奇”篇章聚焦西安交通大學出土的文物精品。“文脈交融”篇章以絲綢之路為脈絡,詮釋絲路精神。“南洋泱泱”篇章從交通大學早期學者的視角出發,展現交大人為民族復興不懈努力的壯志豪情。

“西安交通大學校址記載了歷史變遷,出土過諸多珍貴的歷史文物。”西安交通大學博物館副館長李一鳴說,“我們希望通過在高校舉辦這樣的展覽讓學生了解西安交通大學、觸摸歷史,讓文化的根脈在年輕人的心里生出新芽。”

特色文物,解鎖歷史密碼

“這個展覽可謂是幾代交大人心血的結晶,展出文物少而精。”李一鳴介紹,展覽每個單元都有數件最能代表時代與交大交集的文物,展示該篇章的獨特內涵。

展室內,一面VR顯示屏格外引人注意。畫面展示著一幅顏色飽滿、線條分明的壁畫。

1987年4月,工人在建造西安交通大學附屬小學教學樓時,在地基上發現一座磚券古墓。墓葬主室四壁和券頂上色彩斑斕、圖案清晰的壁畫吸引了人們的目光。西安交通大學歷史學者孫民柱推測,墓主人可能是西漢太子太傅蕭望之。經考古人員判斷,此墓中的彩色天象壁畫,是目前所知發現最早的二十八星宿和四象相配的圖畫式星圖,為中國古代天文史的研究提供了重要的實物資料。

“這件唐代銀香囊原件被中國國家博物館珍藏。”李一鳴介紹,展廳內的展品是與銀香囊同一批出土的文物的復制品,非常精美。

這批文物于1963年在西安市沙坡村(今西安交通大學興慶校區教學二區)出土,共計15件。其中,4件香囊大小基本相同,為鏤空圓球,球身中部有子母口,一端用卡軸相接,可以開合;下半部有兩個同心圓機環和一個焚香盂,各部件以對稱的活軸連接在球壁上,無論球身如何轉動,焚香盂始終不倒。這種造型的香薰用具,目前在國內僅發現8件。

4月3日,在西安交通大學進行完雅思考試的姚瑞佳在唐狩獵紋高足銀杯的展臺前駐足。她告訴記者:“沒想到能看到這么有意思的展覽。展出的文物都非常有當地特色,讓我有機會更好地了解這所學校的歷史和文化。”

穿越時空,策展獨具匠心

步入展廳,觀眾能看到每個展柜前幾乎都配備有DeepSeek智能問答提示牌。

“唐代地磚上的圖案有沒有什么特定的象征意義?”

“漢代五銖錢在當時能買到哪些日常物品?”

“元代陶馬為什么不做成彩色的?”

……

一個個有趣的問題,引導觀眾進行更深層的思考。

“我們在布展時,就希望展覽看起來能更加生動,更加符合當下的時代背景。DeepSeek問答的形式像是展覽中的‘彩蛋’,讓觀眾能夠有眼前一亮的感覺。”李一鳴說。

除了加入DeepSeek,室外展區還有很多精彩的內容。從展廳出發,步行5分鐘便能看到白居易東亭舊址,沿步道前進,蛤蟆陵舊址、胭脂坡遺址等古代遺存在校園內靜候觀眾。室外展區與室內展區相互映襯,共同構成了一曲文明根脈的交響樂章。

展覽開幕當天,西安交大“‘櫻’為夢想,青春啟航”第四屆春見櫻花節同步啟幕。校方在多個室外展區設置了醒目的標志,便于觀眾參觀。展覽期間,在西安交通大學內的大唐東市舊址、唐代三重銀盒出土地、唐代梵文石碑出土地、白居易東亭舊址、蛤蟆陵舊址等地標處打卡,參觀者會有時空穿越的奇妙體驗。

西安交通大學的故事,宛如長安城千年文脈的延續。自展廳走向校園,似乎能聽到歷史的回響……

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載