民國時期普通中學歷史教科書的出版軌跡及發展原因

作者:■文/緱 敏

發布時間:2025-04-03 10:28:32 來源:陜西教育·教學

1912年1月中華民國的成立是中國近代時期中學歷史教科書發展的分水嶺。民國成立之前,普通中學歷史教科書處于萌芽階段,因封建政體的影響,其內容選取、結構呈現等方面的變化微乎其微。1912年臨時政府教育部頒布新教育宗旨至1949年9月,144種普通中學歷史教科書問世,從直接翻譯歷史教科書到改編歷史教科書再到自編歷史教科書,從章節體、文言文歷史教科書到白話文歷史教科書再到校本歷史教科書,中學歷史教科書在曲折探索中完成其近代化進程,并進一步向本土化、民族化發展。

一、民國時期普通中學歷史教科書的出版軌跡

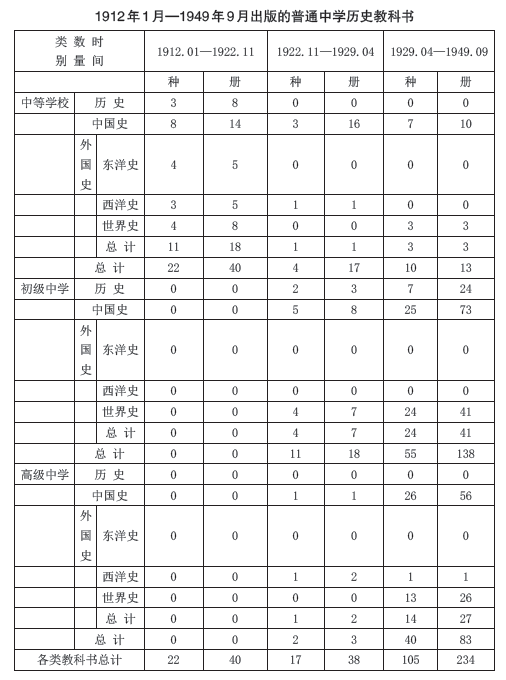

民國政府成立至1922年11月北洋政府頒布壬戌學制是普通中學歷史教科書發展的第一階段,中央政府教育部頒布的新政策成為教科書編寫的指導方針,盡管社會動蕩、新舊思想反復交鋒,但普通中學歷史教科書卻在各方因素的推動下不斷發展、最終定型;從北洋政府頒布壬戌學制到1929年4月南京國民政府頒布新三民主義教育宗旨是第二階段,新學制將中學教育分初級、高級階段,并在高中階段實行選課制,為適應新學制編寫分級中學歷史教科書的浪潮開始興起,如此普通中學歷史教科書在20世紀20年代完成其近代化路程;從南京國民政府頒布新三民主義教育宗旨到1949年9月是第三階段,受教科書出版業繁榮發展影響,普通中學歷史教科書也進一步突破,本土化、民族化趨勢凸顯。在這三十八年時間內,共出版普通中學歷史教科書144種(如表所示)。

說明:1.此表的數據是根據北京圖書館和人民教育出版社圖書館合編的《民國時期總書目(1911-1949)》整理統計所得。

2.此表統計數據只包括普通中學階段的中學歷史教科書,不包括實業中學和師范中學所用的歷史教科書。

3.此表數據不包括淪陷區日偽出版社所發行的中學歷史教科書。

分析這一時期的普通中學歷史教科書,其發展趨勢有以下兩個特點:第一,表中顯示三個階段普通中學歷史教科書數量基本呈上升趨勢。歷史類教科書分別為3種、5種、7種,數量略有增加;中國史類教科書分別為8種、9種、58種,第一、二階段變化小,第三階段急劇上升,數量是前兩階段總和的3.4倍;外國史類教科書分別為11種、6種、41種,發展變化呈“先降后升”的狀態,第二階段比第一階段減少,第三階段急劇增長。

第二,歷史類、中國史類、外國史類教科書占普通中學歷史教科書總數的比重均趨于穩定。 從橫向看,不同階段中國史類、外國史類的占比趨于穩定:歷史類占比在第二階段有較大提升,但第三階段所占比重明顯下降;中國史類所占比重持續上升,第二階段上升幅度較大,第三階段上升幅度小;外國史類第二階段呈下降趨勢,第三階段占比有所回升,但幅度不大。從縱向看,同一時期中國史類與外國史類占比基本穩定:盡管第一階段外國史類所占比例最高,但第二階段和第三階段中國史類占比均高,且外國史類、中國史類占比分別固定在35%、53%左右。

二、民國時期普通中學歷史教科書的發展原因

普通中學歷史教科書是在三千年之未有大變局中出現并在動蕩中逐步完成近代化路程的,這與中國近代史學的新發展、出版社的內部競爭,以及史學與教育學工作者的參與等因素息息相關。

(一)中國近代史學的新發展

1840年后中國傳統史學出現了新變化,近代史學在人們對歷史與現實關系的重新思考中誕生,主要體現在史學的分化,“一方面表現為古代史學以其深厚的根基,還在延續著自己的生命;另一方面表現為在民族危機震撼下,人們對歷史與現實重新思考而萌生了新的歷史觀念和歷史研究。”20世紀初,以梁啟超為代表的“新史學”登上歷史舞臺。梁啟超在《中國史敘論》《新史學》中呼吁“史界革命”、倡導“新史學”,他的思想在中國史學界影響深遠,標志著古代史學在清代后期之延續的結束。

同時,西方的群眾史觀在中國逐漸傳播開來。梁啟超認為中國傳統史學有“四弊”,其二為“知有個人而不知有群體”,批判傳統史學注重描述歷史沿革、偉人事跡,他認為“歷史所最當注意者,惟人群之事。茍其事不關系人群者,雖奇言異行,而必不足以入歷史之范圍也”,并且進一步指出歷史應當研究“人群進化的現象”,這一觀念打破了中國傳統史學“帝王家書”的局限。后來,隨著馬克思主義的廣泛傳播,群眾史觀進一步深入傳播。在“新史學”和群眾史觀的影響下,普通中學歷史教科書編寫時選取“國俗、輿地、物產、國勢民情”等經濟史、社會生活史內容,如呂思勉的《復興高級中學教科書本國史》、耿淡如的《高中本國史》,都把經濟史、社會生活史部分內容納入其中,書中對農民起義的描述也發生了變化,如潘武在《中華中學歷史教科書》中稱國人暴動這一事件為“平民革命之始”,陳勝吳廣起義為平民革命。

19世紀歷史研究方法和歷史遺跡考古也有新發展。王國維提出的“二重證據法”,新發現的甲骨文、敦煌考古資料等,補充和訂正了史書中許多空白和錯誤之處。受此影響,梁園東所編的《新生活初中教科書》中把北京人、河套人稍作敘述,筆墨不多但能看出來編者對中國史前人類有了進一步認識。金兆梓的《高中本國史》中詳細敘述了石器時代新發現的遺物和史前人類的生活,這些都體現了史學界將中國境內史前人類社會研究的新成果運用到普通中學歷史教科書中。中國近代史學的新發展是普通中學歷史教科書內容選取、史觀運用、結構分布等不斷完善的重要因素。

(二)教科書出版業的競爭

隨著中國近代教育改革,編寫符合時代潮流的教科書工作被提上日程,普通中學歷史教科書的編寫是重點工作。出版商捕捉到商機后迅速抓住機會,將各類教科書投入市場,普通中學歷史教科書之間的競爭逐漸加劇。這一時期的出版社如文明書局、開明書店、中華書局、商務印書館、世界書局、大東書局、正中書局等相互打擂,中華書局和商務印書館之間的競爭尤為激烈。

南京臨時政府成立后,中華書局適時推出適合共和政體的教科書——《中華新教科書》系列教科書,憑借這一系列教科書在當時出版業內獨領風騷。中華書局的這一系列教科書順應時事變化,在《中華中學歷史教科書》中明確指出:“本編附有歷代大事表,以民國紀年推算”,“本其專制國民之眼光于民族民主民生三大主義每多違逆,前清之際教科書晚出,號曰革新,然仍不免斯弊”。因積極宣傳共和、民主思想而暢銷,“日間訂出,未晚即罄,架上恒無隔宿之書,各省函電交促,未有以應” 。但這系列倉促間發行的教科書內容粗糙,且不符合民國新型學制,因此很快被淘汰,中華書局1913年推出另一系列教科書《新制中學教科書》。商務印書館在驟然劇變的局勢面前茫然無措,但這情形并沒持續多久,商務印書館的編輯立即將之前出版的教科書全面修改以期符合共和宗旨,同時組織傅運森等人編寫《共和國新教科書》系列教科書,投入市場后深受各學校喜歡,由此商務印書館重新占據了教科書市場的部分份額。

1913年8月,中華書局和商務印書館公開競銷教科書,雙方在報上出現了激烈的競爭宣傳,各自說明本版書的優點,攻擊對方弱點,長達二十余日。雙方在教科書出版方面持續展開競賽,盡管在1915年至1917年間曾兩次商議聯合以避免兩敗俱傷的局面,最終并未達成協議。中華書局和商務印書館的競爭方興未艾,世界書局悄然加入中小學教科書市場行列,從1924年起由出版小說轉向出版中小學教科書,在教科書市場上與中華書局、商務印書館呈三足鼎立的局面,這種情形直接加劇了普通中學歷史教科書市場的競爭。

從1912年至1949年間,中華書局出版了普通中學歷史教科書19種,商務印書館出版了31種,世界書局出版了20種。除這三家之外,各個出版社都積極投入教科書的編寫中,不斷推出適應形勢變化的普通中學歷史教科書。如正中書局出版了7種,開明書店出版了7種,新國民圖書社出版了5種,大東書局出版了4種,北新書局出版了4種。出版社內部的競爭,刺激著這一時期教科書出版業的發展,受此影響的普通中學歷史教科書百花齊放,不斷更新。

(三)近代史學工作者的參與

新型知識分子的參與是近代出版業發展的重要元素,他們有新的知識結構,以積極態度參與和從事出版事業,并以出版寄托自己人生理想。民國時期普通中學歷史教科書蓬勃發展的一個重要因素,就是新型知識分子的參與,尤其是具有新思想的史學工作者加入編寫群體,如何炳松、顧頡剛、呂思勉等人。

何炳松在史學、教育學和出版界等領域深入研究,也曾編寫過中學歷史教科書,將他的新史學觀念帶入中學歷史教科書中。他在《新史學:譯者導言》中明確指出研究歷史不是集中于人名、地名,不能把人名、地名作為研究歷史根本知識的大綱,同時他又表示歷史不能以政治史為中心,特別是中學歷史教科書。他認為“舊日歷史家有偏重政治史的毛病,實則政治一端哪能概括人類活動的全部?”何炳松在《復興高級中學教科書外國史》中明確了他的思想,在第七編中大篇幅介紹了中古時代歐洲人的生活、書籍、科學發展,文藝復興和商業發展等,“當時城市內部的居民非常稠密,房屋非常擁擠,沒有古代羅馬城市那樣華麗,沒有圓形劇場,亦沒有公共浴場。”“所謂街道都是小街,兩旁房屋的上層突出街上,幾乎相接。”同時也介紹了中古時代西方哥特式禮拜堂的窗和雕刻,拉丁語、日耳曼語、羅馬語等語言,占星學、煉丹術、印刷事業的發展,大學的建設,哲學家和詩人群體,西方的俠義精神,同業公所,科學技術的進步等內容,如此一來,中古時代歐洲人生活的方方面面被清晰勾勒出來,堪稱當時普通中學歷史教科書的典范。

對這一點持有相同態度的還有著名史學家顧頡剛,“從前的歷史教科書,雖自己包含有文化史的部分,實在只可說為完全的政治史”,他和王鐘麟合著的《現代初中歷史教科書本國史》中就有相當部分筆墨放在學術、交通、民族、思想等方面,如“蒙古的兵力和亞歐交通”“思想的轉變和六朝的風尚”“異族同化和新的四裔”“書院建設和學派的蔚起”“法律爭執和南北交閧”等。顧頡剛在普通中學歷史教科書的編寫中注意語言修辭,以引起學生讀史的興趣,加深學生對不同史實的印象,“世宗死后,幼子當家,一般貪利慕勢的武人又節外生心,趁著殿前都點檢趙匡胤出師北御契丹,扎營陳橋驛的當兒,便翻出從前擁立主帥的手段來,生生地把黃袍披在他身上,整隊回汴。在這倉皇戎馬間,又很平常的換了一朝天子,這新天子便是收拾殘局的宋太祖”,生動敘述了趙匡胤黃袍加身的過程。

1912年中華民國南京臨時政府教育部成立后對傳統教育進行改革,當時教育工作者提出應注重學生的國民教育和獨立人格教育。時任教育部長的蔡元培認為,學校教育應該“五育并舉”,即把軍國民教育、實利主義教育、公民道德教育、美感教育和世界觀教育并重,他認為歷史、地理科的教學,融“五育”于一身。受蔡元培的影響,這一時期的普通中學歷史教科書中插入了大量圖、表,從簡單的地圖到人物肖像圖等,數量和內容均逐漸豐富,這也說明此時普通中學歷史教科書的編寫逐漸關注學生的心理特征,注意對學生綜合素質的培養,這無疑是以前的歷史教科書所不具有的。

同時期其他學者如蔣維喬、高夢旦、呂思勉、胡適等都積極投身于中學歷史教科書的編寫中,這些大家的加入使普通中學歷史教科書的編寫隊伍漸漸壯大。史學家們一次又一次地修正普通中學歷史教科書中的弊端,在中西文化沖突、時局動蕩時期,這些學者參與到普通中學歷史教科書編寫中,以期通過革新教科書培養新式人才,進而挽救民族危機。他們的史學新理念、嚴謹的治學態度推動普通中學歷史教科書完成近代化過程,并不斷突破,向本土化、民族化轉型。

作者單位 陜西省教育科學研究院

投稿

投稿 APP下載

APP下載