數字化背景下新商科《國際商法》課程體系優化研究

作者:李淑明

發布時間:2025-03-27 09:02:40 來源:陜西教育·高教

[摘 要]數字經濟的發展不僅對國際經貿合作的方式和內容帶來了重大變革,也對商科人才的法律素養提出新的要求。《國際商法》課程體系的優化,能夠在一定程度上減弱國際經貿合作中的潛在風險,有效降低我國與不同國家經貿合作中的沖突風險。本文旨在結合數字化背景和新商科現實的人才需求,研究《國際商法》課程體系的優化與改革方向,解決《國際商法》課程范圍過泛、僅停留在理論研究層面等問題,起到真正服務國際經貿合作的目的。

[關鍵詞]數字化 新商科 國際商法 體系優化

基金項目:西安歐亞學院校級課題《RCEP背景下陜西省動漫產業高質量發展的知識產權保護研究》(編號:2023XJSK14);陜西省體育局課題《關于體育產業全產業鏈融合研究》(編號:2023317)。

引 言

目前一般認為《國際商法》作為國際私法,是以個人、法人等組織之間的商事關系為調整對象。雖然隨著全球化的進程,《國際商法》課程在我國對外開放度加大的背景下地位不斷提高,但是基本框架是固定的,從組成部分分為國際條約、國際慣例、國內法,從法律內容分為商事主體法和商事行為法,且以國際貿易合同為核心的商法為主體。

若是以理論學派的對比討論為目的,以《國際商法》的組成為依據,從國際公約、國際慣例、國內法等角度探討更為適合。若以服務國際經貿合作為目的,從商主體法和商行為法的角度上來探討《國際商法》課程優化內容和方向更為合適。

數字化背景下,各國的經濟合作不斷加深,覆蓋經濟、政治、文化、技術等方面的合作,故本文旨在優化以國際貿易合同為核心的、以商主體法和商行為法為主體的傳統商法基礎之上,探討增加以國際投資、國際稅法、知識產權為核心的經濟法內容的可能性。

《國際商法》課程體系優化整體設計思路

《國際商法》課程體系優化整體設計思路簡述如下:

第一步,根據目前高校《國際商法》課程優化中存在的問題,確定以商主體法和商行為法為主體的傳統商法的優化方向。

第二步,根據數字化背景下對《國際商法》課程內容提出的新要求,探討以國際投資、國際稅收、知識產權為核心的經濟法內容補充的可能性。

第三步,結合新商科的專業特征和人才需求,根據各個高校根據區域優勢和學校資源,探索個性化的培養模式。

目前高校《國際商法》課程中存在的問題及優化思路

1.目前高校《國際商法》課程優化中存在的問題

目前國內高校《國際商法》課程體系基本固定,雖然在知識體系和教學方法方面進行著持續的優化和更新,但仍舊存在一定的問題,可歸結如下:

(1)課程內容理論性較強、實踐性不足

一般認為,《國際商法》知識體系的主要來源是國際公約、國際慣例和國內法。因此,目前《國際商法》課程主要以國際上應用較廣的國際公約、國際慣例為主要內容,例如《聯合國國際貨物銷售合同公約》《海牙維斯比規則》《信用證統一慣例》《日內瓦公約》《紐約公約》等,而國內法部分主要學習英、美、德、法等國的立法邏輯區別。也就是說,《國際商法》講授更多的是法學原理、立法邏輯,缺乏與國際經貿合作實務的密切聯系,也無法指導學生解決國際貿易糾紛。同時,大部分商科專業缺乏經濟法等前置課程,學生法律基礎薄弱,對法律理論知識的掌握在一定程度上流于表面,且實踐應用能力較差。

(2)集中在對教學方法、考核方式的改進,缺乏對課程體系的優化

從目前高校課程開設的情況來看,由于《國際商法》課程內容相對僵化,教師主要從教學方法、平時作業考核、期末考核方式等方面進行改革,雖然從形式上看,學生的課堂參與度有所提高,但是學生的法律綜合素質并不一定得到質的提升,不能滿足數字化背景對新商科人才綜合素質的新要求。為了從根本上解決《國際商法》課程定位不清晰、課程內容教條化、考核方式單一化等問題,必須對《國際商法》課程進行準確定位,明確對新商科人才的法律素養需求,進而對《國際商法》課程內容進行重構。

2.《國際商法》課程優化思路

《國際商法》在基本法律知識的講授之外,更重要的是幫助學生構建完整的國際商法框架體系和全球化的法律思維。同時,為了實現服務經貿實務的目標,《國際商法》課程應該從國際公約、國際慣例、國內法等法律淵源的角度向商事主體法和商事行為法內容的角度轉變,并注重學生法律思維的培養和實踐能力的訓練。

(1)商主體法部分

存在問題:本部分內容主要涉及個人獨資企業法、合伙企業法、公司法等商主體法。學生由于缺乏相關法律前置課程,在沒有掌握合伙企業特征、法人獨立地位、董監高職權等知識的基礎上,直接學習英、美、德、法等國家在合伙企業、公司方面的立法區別,內容枯燥空洞,導致學生無法對此部分內容建立整體的知識框架。

優化方向:為了應對商科專業普遍法律前置課程缺失,應該適當增加我國相應法律內容的學習。學生應該首先學習中國《合伙企業法》《公司法》《外商投資法》等相關內容,在此基礎上,再學習和對比中國商主體法與世界主要經濟體立法邏輯的區別聯系。

(2)商行為法部分

存在問題:本部分內容主要涉及以國際貿易合同為核心的國際貨物買賣法、國際運輸法、國際保險法、國際支付法、仲裁法等內容。主要目標是要求學生能從法律角度來審視對比各個當事人的權利和義務,包括但不局限于買方、賣方、保險人、承運人、銀行等。但目前《國際商法》課程中該部分內容以各個領域中的公約或慣例為準,各成體系,相互割裂,不利于學生對法律知識的綜合運用和整體法律思維的建立,同時由于在同一筆國際商事交易中當事人可能涉及多樣化的身份,更容易造成學生對相似知識點的混淆。

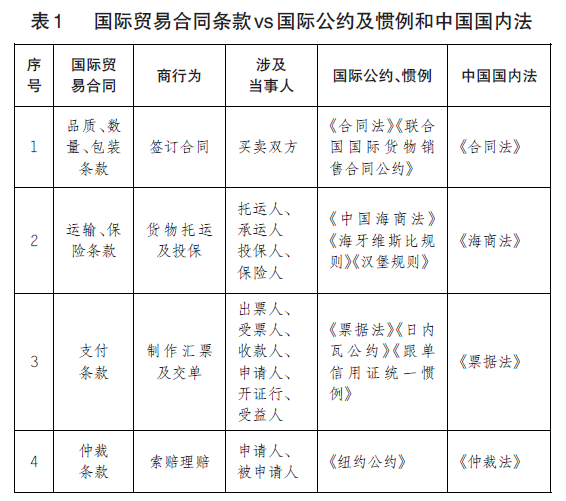

優化方向:培養學生整體的法律思維和體系,提高學生對法律知識學以致用的能力。國際貿易合同相關具體商行為與國際普遍適用的公約慣例及中國國內法的具體對應關系如表1:

根據上表,在授課過程中,本部分內容應當以國際貿易合同內容為核心,首先,確定每一個條款如何擬定,如品質條款、數量條款、包裝條款、價格條款、運輸條款、保險條款、支付條款、檢驗條款、仲裁條款等。其次,了解主要條款對應的商行為及涉及的主要當事人,例如簽訂合同中的買賣雙方、托運投保中的承運人和保險人、貿易支付中的銀行等。最后,掌握每一項合同條款涉及的適用法律,如公約、慣例或國內法。

(3)考核方式的優化

存在問題:現實中案件的發生都不是教學式的單線問題,可能同時涉及多個法律問題。學生如何在錯綜復雜的實際案件中,迅速理清每個條款、每個當事人的權利義務,需要具備整體的法律思維。這不僅要求學生掌握國際商法的具體內容,更要熟悉相關的公約、慣例、國內法的適用順序。

優化方向:為了提高學生的課程參與度,同時提高學生的實踐能力,在考核方式上可進行以下優化。

一是重視過程考核。在重視傳統期末閉卷考試的同時,也重視平時的過程性考核。平時考核分為兩部分,一部分是以個人作業形式體現的在線測試(3~5次),考查學生對基礎法律知識的掌握,內容在傳統國際商法的基礎上增加中國國內法的基礎知識點。另一部分以小組作業的形式體現,其主要邏輯是:以商主體法為基礎,選擇一個企業(合伙企業、有限責任公司、上市公司),隨著商行為法學習的深入,學生根據企業運營過程中可能出現的問題,思考國際貨運、海上保險、產品責任等環節可能存在的潛在風險或者可能出現的糾紛,進行案例分析或撰寫規避方案,鍛煉學生的風險防范意識,根據商行為法模塊課時的分布酌情設置3~5次。

二是重視程序法的學習和應用。傳統國際商法的學習以實體法為主,對程序法的重視不足。在協商、調解、仲裁、訴訟四種爭端解決方式中,由于目前沒有統一的公約來調整國際司法判決的相互承認與執行,主要依賴國家間的雙邊協定,故而,仲裁是國際爭端的重要解決方式。可通過模擬仲裁,讓學生選取公司在跨國運營、國際貨代、海損賠償等領域的案例,以小組為單位進行仲裁模擬,要求學生嘗試裁決書的編寫,并根據案例需要提供提單、保險單、匯票、國際貿易合同等書面證據。這不僅能鍛煉學生的法律思維,還可以通過具體案例讓學生掌握國際糾紛的解決流程,提高學生法律知識運用的能力。

數字化背景下《國際商法》課程內容補充優化思路

在傳統的國際貿易領域,貿易國之間的合作方式有簽訂進出口合同和經銷代理等。在商主體法之外,涉及的商行為法主要以國際貿易合同為核心,也會部分涉及產品責任、知識產權等領域,故傳統的《國際商法》課程體系基本可以滿足。

隨著數字經濟的發展和各國經貿合作的加深,合資企業、收購并購、全資子公司等多種投資方式的盛行,法律風險會發生在市場進入、資產運營、資產退出等任何領域,涉及國際投資、國際稅法、知識產權等,建議補充內容如下:

1.國際投資領域知識補充

數字經濟的發展促進了全球產業體系的升級,拓展了國際投資深度和廣度。投資主體的數字化轉型和東道國的數字化基礎可以通過數字化的信息傳播渠道,對內為企業降低運營和管理成本,對外降低企業面臨的外部交易成本。目前,國際投資和跨國公司在全球經貿合作中起到了舉足輕重的作用。國際投資可以分為直接投資和間接投資,前者的投資對象是有經營權和控制權的當地企業和子公司,屬于國際投資法的調整范圍;后者的投資對象是沒有經營權和控制權的貸款、證券,屬于國際融資法的調整范圍。直接投資方面,要讓學生了解掌握國際投資中在選擇東道國過程中應當注意的風險;間接投資方面,可以補充我國《證券法》部分內容,讓學生掌握企業融資方面應當注意的基本法律問題。

2.國際稅法領域知識補充

稅收主權的協調歷來是國際社會最為關注的稅收議題。數字經濟在一定程度上為逃避稅提供了便利條件,例如,跨國公司可以利用數字化條件加速利潤轉移的程度和速度,最大限度達到整體避稅目的。

國際稅收方面,普遍存在重復征稅和重疊征稅問題,此外,國際逃避稅的情況也時有出現。因此,《國際商法》課程中,在介紹國際稅法基本概念的同時,不僅要補充我國《稅法》的基礎知識,更需要增加國際稅法方面國際合作的新進展。

3.知識產權領域知識補充

知識產權作為一種競爭性資源在對外經貿合作中扮演著極其重要的角色,一定程度上決定著一個國家或企業在全球化經濟中的國際分工地位。目前,各國知識產權保護的水平差異較大,有美國和日本等知識產權保護比較完善的國家,也有非洲、東南亞等知識產權保護尚待完善的國家。比較常見的知識產權糾紛有商標的搶注、著作權歸屬、專利的許可糾紛等,而數字化背景之下,國際侵權也呈現多樣化的特征。

目前,《國際商法》課程雖有一些教材增加了知識產權的部分內容,但是局限在《巴黎公約》《伯爾尼公約》等公約內容,并沒有補充《商標法》《專利法》《著作權法》等中國國內法,且我國知識產權的相關立法其實高于《巴黎公約》《伯爾尼公約》,故建議增加我國相關法律的學習,并注重對比我國與主要貿易伙伴國在知識產權保護規定上的差異。

涉外新商科專業人才培養思路

“新商科”的主要理念是商科教學與理工科教學的有機融合,弱化原有的學科屬性,重視跨學科綜合人才的培養,同時強調數字經濟思維的重要性。也就是說,數字化背景下,新商科的發展迫切需求具備創新思維和多學科交叉知識體系的綜合人才。尤其對于涉外新商科人才而言,掌握扎實的商法知識是必須掌握的技能之一。隨著對外經貿合作向多元化和碎片化發展,文化差異的重要性開始顯現,新商科人才應當尊重當地文化,重視當地語言的學習,在鞏固專業能力的同時,提高職業素養。

世界主要有英美法系、大陸法系、伊斯蘭法系三大法系,法律制度和文化環境有較大的差異。不同法系國家的法律分類與術語、法律表現形式、審判模式與技巧、法律適用規則等差異較大,同一糾紛在不同法系國家的處理方式各異。

掌握當地語言,能在很大程度上降低商務合作中的不確定性,促進對外經貿合作的發展。同時,貿易主體在不同國家面臨不同的法律風險,因所屬法系不同而產生的法律信息不對稱,可能會給貿易主體帶來許多無法預測的潛在風險,如果能在掌握小語種的基礎上,對所在國的國內法有一定程度的了解,就能夠在很大程度上降低貿易中的潛在法律風險。

因此,在《國際商法》課程內容不斷完善的基礎上,各個高校可以根據學校的教學資源優勢、所在區域的地理優勢開展小語種課程,例如武漢大學的“德語+法語”培養模式,中國人民大學的“法語+小語種”培養模式,中國政法大學的“法語+西班牙語”課程,逐步完善“法律+小語種”的人才培養模式,能夠更好地解決我國與特定貿易國的貿易爭端糾紛,讓國際經貿合作順利開展。

結 語

數字化背景下,《國際商法》課程的優化應當以服務國際經貿合作為目的,首先,商主體法部分應增加《合伙企業法》《公司法》《外商投資法》等我國國內法的相關知識。商行為法部分應梳理整合傳統的國際運輸、海上保險、國際支付等部分內容,要重視過程考核,強調仲裁等程序法的學習和應用。其次,結合數字化背景,增加以國際投資、國際稅收、知識產權為重點的法律知識。最后,為滿足新商科的內在要求,建議各高校結合地區和學校優勢,持續探討“商科專業+當地國內法+小語種培養”等新型教學模式,更好地服務于我國對外經貿合作的發展。

參考文獻:

[1]王昕,林曉桐,劉軍.數字經濟變革下新商科人才培養的創新型探索——以國際商務碩士人才培養為例[J].教育教學論壇,2023(38):177-180.

[2]馮蛟,虎娜娜,蔣紫艷.數字化時代新商科人才培養模式創新探究[J].財經高教研究,2023,9(1):17-32.

[3]歐春堯.新商科背景下互動式案例教學模式應用過程及策略研究——以“市場營銷學”課程為例[J].黑龍江教育(高教研究與評估),2023(10):84-86.

[4]陳玲.應用型本科新商科專業群課程體系建設探析[J].黑河學院學報,2023,14(8):72-74+88.

[5]沈劍,周曉唯.《國際商法》教學改革與實踐[J].教育教學論壇,2015(12):105-106.

[6]咸鴻昌.國際商法地位及體系的演變[J].山東師范大學學報(人文社會科學版),2003(4):82-84.

[7]徐璟航,范健.中國商法國際化的制度困境和發展路徑——以民法典編纂中的國際化得失為鏡鑒[J].商業經濟與管理,2020(12):88-97.

[8]鄧元林.“國際商法”課程教學改革研究——以國際經濟與貿易專業為例[J].經貿實踐,2018(23):269.

[9]韓雪梅,盧儷文.新形勢下“國際貿易法”課程教學改革研究[J].現代商貿工業,2019,40(24):173-175.

[10]閆靜.《國際商法》教學方法改革探析[J].教育現代化,2019,6(64):53-55.

(李淑明:西安歐亞學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載