當AI照進每個孩子的未來!人工智能帶來“開掛”體驗

發布時間:2025-03-05 19:20:19 來源:科技日報

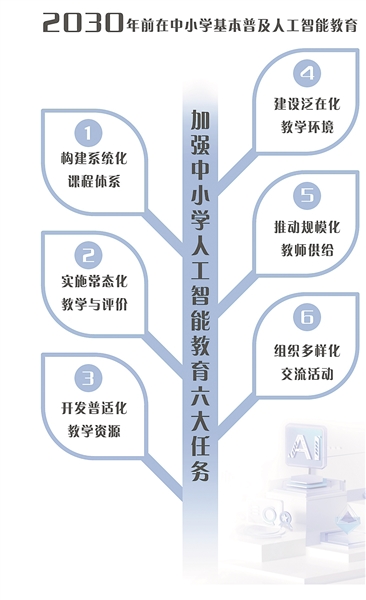

根據《教育部辦公廳關于加強中小學人工智能教育的通知》制圖

編者按

未來已來,將至已至。人工智能、下一代互聯網等高新技術正在悄然改變著我們的日常生活。本報今起推出系列報道,展現科技賦能生活的鮮活場景,梳理“技術突破—場景應用—民生改善”的演進路徑,為讀者打開一扇觀察產業變革、感知時代脈動的窗口。

我們總以為教育革命會像教科書里記載的那樣轟轟烈烈,卻未曾料到它正藏身于某些細節中:當山區女孩對著人工智能(AI)口語教練說出人生第一句標準英語,當特教老師發現AI能精準捕捉自閉癥兒童的微表情,當老教師戴著老花鏡研究智能備課系統——那鏡片上倒映出的不只是代碼,更是跨越半個世紀的教育執念。

這段話并非出自記者之手,大部分句子來自DeepSeek(深度求索)。它說,用具體的場景和故事,會讓開頭顯得更加生動。

記者特意把大模型生成的文字,放在這篇探討“人工智能+教育”文章的開篇。AI仿佛一位集萬千功能于一身的“最強輔助”,它也注定將融入青少年的成長歷程,成為他們的“學習搭子”,甚至“虛擬發小”。

智能時代教育新形態,正加速到來。

人工智能帶來“開掛”體驗

家住鄭州的李赫陽讀小學五年級,媽媽負責輔導其學習。隨著習題復雜度提升,媽媽輔導起來也日漸吃力。這兩年,更是“不做作業母慈子孝,一做作業雞飛狗跳”。2024年夏天,李赫陽媽媽購買了某品牌融入AI功能的學習機,它成功幫孩子突破了“多邊形面積計算”這個老大難問題。李赫陽媽媽笑言:“重點是,學習機還‘兼職’家庭調解員,做作業時家庭氛圍好了很多。”

個體使用之外,一些地區已將AI融入教育發展規劃。

山東省青島市嶗山區第二實驗小學學生已經用了一年智能筆盒。

2024年,嶗山區將精準作業作為突破口,全區開啟精準教學模式。所有學校個性化作業都鋪上點陣碼,學生用配置的點陣筆作答,通過智能筆盒提交。

學生每天的做作業時間、作業量、作業正確率等信息都能被及時采集和分析,老師可以更好地分析學情、指導學生。系統還能根據歷次作業和課堂小測的答題情況,為學生推送個性化練習題。

新學期,智能筆盒悄然迎來了升級——它內置了一款基于DeepSeek的AI學伴。它能答疑能嘮嗑,還能“千人千面”,成為學生的專屬助教。當地教育部門負責人說,嶗山區的智慧教育要完成從“智能汽車”到“低空飛行”的跨越。

大模型也成為賦能教師的平臺。

2025年初,北京師范大學正式發布教育數智中樞“AI大先生”平臺。平臺融合前沿人工智能技術與北京師范大學在教育領域的深厚研究積淀,匯聚教學、評價、管理等多模態教育數據超過500TB,構建了全領域知識圖譜,打造了教育領域的專業知識庫。在此基礎上,平臺利用模型微調與檢索增強生成等人工智能技術,打造專業的教育領域垂直大模型。

基于“AI大先生”平臺的首支教研場景應用聯盟——“AI+循證教研”聯盟同時成立。北京師范大學教育學部副部長宋萑介紹,該聯盟旨在通過“AI大先生”平臺的試點應用與推廣,培養具備人工智能素養的現代化教師,助力高素質專業化創新型教師隊伍建設。

宋萑告訴記者,“循證”是一個醫學上的概念,醫生在診療時要有據可依,做教學研究也是一樣。從課前的備課、課中的觀察到課后的評課、議課,都要有據可循。循證教研能讓整個教研升級換代,提升教研深度。“AI大先生”大模型可以化身課堂分析師、備課小秘書、課后講評員。宋萑說,接下來他們會探索用優秀教研員的數據訓練出不同類型的虛擬教研員,讓偏遠地區也能擁有“教研天團”,推動新課標、新教材更好落地。

教育系統迎來“自我覺醒”

2024年,教育部啟動人工智能賦能教育行動,推出4項具體行動,旨在用人工智能推動教與學融合應用,提高全民數字教育素養與技能,開發教育專用人工智能大模型,同時規范人工智能使用科學倫理。

其實,面對AI大潮,教育系統也在上演“變形記”,從“被迫營業”轉向“主動整活”。

北京師范大學智慧學習研究院院長、教授黃榮懷認為,人工智能大模型的迭代進化正引發教育系統性變革的“自我覺醒”。

黃榮懷說,在目前的教育變革過程中,可以明顯觀察到一個趨勢:教育系統正處于從被動接受外部變化轉向主動適應并推動內部變革的關鍵階段。這種轉變標志著教育的“自我覺醒”,教育體系不僅是技術和資本等外部驅動的應變者,更是主動變革的主導者。“教育部門不僅要關注技術的直接應用,更要理解其背后的教育變革邏輯,以培養適應未來發展的人才。”黃榮懷說。

教育也是人工智能大模型加快落地的關鍵領域之一。黃榮懷認為,標準化人才培養方式已經難以滿足社會發展的多元化需求,要重新審視和思考人工智能大模型等技術引發的教育教學理念轉變,凝聚社會共識,切實增強教育生態系統的內在一致性,驅動國家、學校、社會不同層面在育人成才上形成良性互動和協同進步。

黃榮懷建議,在通用大模型基礎上,可以構建更多教育領域的垂直大模型。這種垂直大模型能夠提高效率與節約成本,具有可定制性和教育適配性,對專業詞匯也有更深理解。

當然,一個現實問題是,教師采納人工智能這一創新工具還需要時間。教師要和AI組“CP”,還得且試且珍惜。黃榮懷分析,教師對人工智能的采納過程需經歷熟悉知識、自我說服、準備嘗試、教學實踐和采納確認等多個環節。

“要促進人工智能賦能教育可持續發展,需持續提升智能時代師生的勝任力,優化智能產品的學校準入機制,有序開展人機協同的教育實踐,制定生成式人工智能教育應用標準,構建大模型技術安全與倫理規范體系。”黃榮懷建議。

DeepSeek的大火,也縮短了大模型和教育領域的距離。

“接下來,行業一定會像2012年移動互聯網一樣,實現產業生態的大爆發。”青島羅博科技有限公司董事長殷述軍告訴記者,“從教研、教學過程、作業、考試和評價等多個維度,DeepSeek都將帶來革命性變化,將真正實現以學習者為中心的新教學模式,大規模實現因材施教。”

駕馭AI考驗四大能力

學而思“隨時問”負責人熊澤法記得,他的孩子小學一年級時問過一個問題:“點動成線,線動成面,面動成體,那么體動成什么?”

“我已經很少去想這些問題了,這個問題特別好玩,但我答不上來。”熊澤法說,這個時候,AI比“老父親”靠譜。它能成為最有力的問答助手,不厭其煩地24小時守護小孩的好奇心。

也有受訪老師坦言,現在他們要和AI斗智斗勇,嗅出學生作業里的“AI味”。對學生來說,AI用得好,是如虎添翼;要是過度依賴,就是“自廢武功”。

伏羲智庫創始人、中國科學院計算技術研究所研究員、清華大學互聯網治理研究中心主任李曉東認為,人工智能的出現,將進一步提升青少年數據獲取能力。但如果青少年僅僅被動接受數據輸入,不主動對數據進行思考和加工,就很有可能淪為簡單的數據消費者。

“在智能技術日益發展的今天,青少年只有以真正解決問題為學習導向,借助智能技術構建網狀聯結的知識體系,完成知識的重組和應用,才能形成自身個性化的認知,學以致用,解決問題。”李曉東說。

也就是說,越是在人工智能時代,越是要有駕馭人工智能的能力。李曉東劃出了4個重點:數據素養、高階思維、批判思維和倫理意識。

數據素養是基礎。青少年要能判斷數據來源的可信度,篩選有價值的信息,理解數據背后的意義,從而利用數據服務學習和生活。高階思維是關鍵。青少年要有“人機伙伴”的意識,把AI視為思維延伸的工具,而非答案生成器,聚焦高階思考。批判思維是手段。青少年要避免盲目接受AI給出的結果,特別是在利用AI創作時,要堅守人文價值引領和原創精神,用人類思考之源滋養知識之花。此外,青少年也要有倫理意識,能深入了解AI偏見,遵守法律規范,不侵犯他人知識產權和隱私權,避免濫用AI生成虛假信息。

李曉東還建議,教育工作者要承擔相應責任,掌握AI工具,避免數字代際鴻溝;學校應從“一刀切禁止AI”轉向“考核AI使用過程”,在青少年成長的不同階段開設人工智能通識課程,培養人機協同創新能力,幫助學生了解AI技術的倫理問題,培養道德判斷能力。

中國教育科學研究院數字教育研究所副所長曹培杰認為,要構建智能時代的教育新形態,建設泛在智能的學習空間,實施普遍適切的因材施教,提供精準智能的管理服務。他特別提到,要避免用AI精準應試,應為每個學習者提供更加個性化、靈活化和智能化的教育體驗,助力他們在未來社會中脫穎而出,做有溫度的教育數字化。

AI可以成為“作業神器”,但絕不僅僅是“作業神器”。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載