“電路理論—電工裝備—課程思政”一體化的“電路”多元教學方法研究

作者:張在秦 王 闖

發布時間:2025-02-19 09:38:58 來源:陜西教育·高教

[摘 要]“雙碳”目標的提出對電氣工程學科教育提出了更高的要求。“電路”是電氣專業教學體系的基礎課程,具有知識點多、實踐性強的特點。然而,高校學生普遍缺乏實際工程經驗,無法深入理解實際電工裝備中的電路原理,也缺乏對我國電力工程建設成就的認知。針對此問題,本文提出“電路理論—電工裝備—課程思政”相結合的一體化多元教學方法。在電路理論教學的基礎上加入電工裝備講解,使學生了解課本知識如何應用在實際產品中,同時,介紹我國電力工業建設成就及“雙碳”目標下電力工業的發展趨勢,開闊學生視野,增強學生對祖國能源工業建設的使命感、認同感。

[關鍵詞]電路教學 課程思政 電工裝備

基金項目:西安理工大學教育教學改革研究項目“電路理論—電工裝備—課程思政”一體化《電路》課程多元交互式教學方法研究(項目編號:xqj2426)及“聚焦電力設備制造、提高使命擔當的《高電壓技術》課程思政教學研究”(項目編號:xsz2209)。

引 言

我國在2020年提出“碳達峰、碳中和”的宏偉目標。電氣工程學科對實現“雙碳”目標起著巨大推動作用。例如,特高壓電網及智能電網建設可依據我國能源載荷特點優化能源配置,提高輸電效率;風能、太陽能、水能等可再生能源技術的應用可替代傳統的煤炭、石油等化石能源,減少碳排放;電動汽車的研發和應用,降低了交通領域的碳排放。

“電路”課程是電氣工程學科的基礎專業課,為學科教學體系起著打基礎、定基調的關鍵作用。該課程總體講解了電力設備設計、制造、運行過程中的原理及經驗,具有較強的工程性質。通過本門課程學習,有助于學生掌握電工設備設計的基本原理,對于培養電力設備設計和運行人才至關重要。但目前課程的教材編寫和講授過程偏重于基本原理和理論的講解,對于原理和理論的具體應用引入過少,致使學生在學習過程中出現“知其然而不知其所以然”的問題。所以,如何將工程實際與理論知識相結合,讓學生學習知識點的同時建立知識體系,還有待進一步研究。

課程思政的提出也對“電路”課程教學改革提出新的要求。2020年5月,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》,要求把思想政治教育貫穿人才培養體系,全面推進高校課程思政建設,發揮好每門課程的育人作用。教師在教授知識的同時,如何構建“電路”課程思政體系、形成相關培養方案,是目前電氣工程及其自動化專業思政體系建設中需要思考的重要一環。

學科特點及教學難點分析

1.課程特點分析

“電路”是電工學科的基礎,是國內大部分院校電氣工程學科設置的第一門專業課,也是后續電力系統分析、電機學、模擬電子技術、數字電子技術、電力電子技術等專業課的基礎。課程內容知識點廣泛,具備以下特點:

(1)理論與實踐相結合。“電路”相關原理既包括理論研究,如基爾霍夫定律、相量法等,也包括實踐應用,如交流變壓器、運算放大器等,電路相關理論與實際電力設備相輔相成,相互促進。

(2)抽象性與具體性共存。電路相關知識點涉及抽象的數學模型,如求解微分方程、矩陣分析,同時還要將抽象的知識點應用在具體的電路元件中。

(3)系統性及綜合性特征明顯。課程對現代工程中廣泛存在的能量系統及信息系統進行了分析,大至高電壓輸配電工程中的變壓器、斷路器,小至手機、電腦中的芯片設計,充分凸顯了電路原理的系統性及綜合性。

2.教學現狀及難點分析

目前,電路課程的教學以理論知識點為主。在課程思政方面,現有教學方式主要是通過課程的講解,強調電力從業的安全意識、工程職業操守和科學分析問題的態度,對于愛國主義情懷也有一些涉及。但從總體上來說,課程思政的深度和體系還未完全建立,思政教育和專業教育兩者未形成相輔相成的有機結合,需要進一步提高。根據多年教學經驗及學生反饋總結,筆者認為“電路”教學過程中存在以下幾個問題。

(1)教學內容缺少工程應用背景。電路原理涉及一些抽象的數學和物理概念,如非正弦周期信號的傅里葉級數分析、復頻域動態電路的拉普拉斯變換,學生容易感到枯燥乏味。同時,因學生缺乏工程經驗,難以將理論知識與實際工程問題聯系起來,導致學習動力不足。

(2)單向教學模式難以激發學生深入思考。電路課程教學過程中,因涉及文字信息、數學公式及電路圖形等內容較多,經常使用“計算機+投影儀”的單向教學模式,學生將大部分時間用于被動接受知識點,導致思考深度不夠,思維僅停留在表面理解的階段。

(3)學生對我國電力工程建設成就的認知不足。我國電力行業取得了顯著成就,如建成了世界最高水平的特高壓電網,成為全球第一大電力生產國,同時大力發展可再生能源,電工裝備水平進展也非常迅速。然而,課程教材主要側重基礎理論,缺乏對電力系統規劃、設計、建設和運營等方面的系統性介紹,也未充分展現我國電力工程建設的案例和成就。

綜合以上的問題,本文提出“電路”課程的“電路理論—電工裝備—課程思政”一體化多元教學方法。在授課的過程中引入實際電力設備,將課本知識與實際應用相結合,激發學生的學習熱情和興趣,同時,展示我國電力設備建設中的“追趕—并肩—超越”歷程,引發學生對相關知識的思考。

教學法設計思路

1.多元教學法總體構思

“電路”課程具有較強的理論性、工程性和實用性,對相關學科后續專業課的學習及實踐能力培養具有重要的作用。

根據電氣工程學科特點,電力設備可以成為連接思政教育和專業教育的紐帶,如引入電力設備可以讓學生更好地理解理論知識。我國電力設備艱辛的發展歷程,是進行愛國主義教育的最好題材,可讓學生在深入理解教材內容的同時,增強祖國榮譽感。在此基礎上,教師組織學生討論我國電力設備發展面臨的“卡脖子”技術,促使學生有投身電力設備制造和電力事業發展的使命感。

2.教學法內容構成

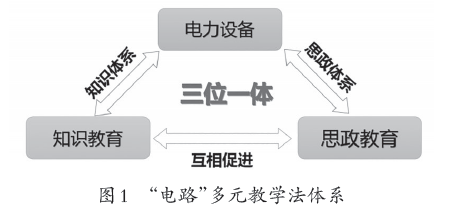

如圖1所示,在“電路”課程理論知識基礎上,構建“電路理論—電工裝備—課程思政”三位一體的課程體系,形成智育和德育雙線并行的新模式。

(1)搭建基于電力設備的全課程各章節的課程知識體系

針對知識點和概念繁多的問題,選擇典型的電力設備搭建框架,將不同部分的知識點進行串聯,厘清各知識點之間的因果關系,使學生在學習理論知識的同時,了解知識之間的內在聯系,形成知識體系。在此基礎上,探索電力設備在課程中的合理引入方式,通過設備之間的聯系,形成全課程的知識體系,便于學生更好地掌握理論知識是如何應用于實際產品中的。

(2)建立基于電力設備的全課程思政教育滲透模式

針對電力設備部件繁多、結構復雜的問題,構建典型的設備發展案例,以展現不同層面的思政元素。讓學生從我國電力工業艱辛的發展歷程和卓越的發展成果中提升對祖國的榮譽感,再從依然存在的“卡脖子”問題中提升投身電力建設的使命感,使其能夠從電力設備的研制過程中樹立正確的科學觀。在此基礎上,結合國家的能源戰略發展,形成全課程的思政體系,幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

(3)形成基于電力設備的知識教育和思政教育互促方法

構建以電力設備為紐帶的課程思政建設體系,讓智育和德育之間有機地融合為整體。教師深入研究知識教育和思政教育互相滲透的方式,探討兩者之間互相促進的機制,再結合課本的知識框架,形成科學的課程思政方案。

3.教學法特色

(1)以電路原理為引導,采用課堂講授和課外視頻相結合的多元教學方式

在教學方式上,保留傳統的課堂教學,增加了課前和課外觀看視頻的時間。這樣可以保證正常的課堂時間,僅需用少量時間讓學生觀看提煉后的視頻內容,深化學生對知識的理解。

學生在學習過程中以理論學習為主,由于電力行業的特殊性,在校生接觸電力設備的機會較少,缺乏實際工作經驗。在課程中引入電工設備原理介紹,可以調動學生的學習積極性,使其明晰教材知識點是如何實際使用的,了解實際電力系統發電、輸電、配電、用電各過程與教材不同章節內容的關系。

(2)以我國電力設備的發展歷程為實例,將智育和德育有機結合

電路教材知識點多,需要在有限的時間內完成教材知識的講解,以保證完成教學任務,使學生充分掌握專業知識。而思政教育也需要花費大量時間,讓學生充分提升思想政治水平。

為了在兩者之間取得平衡,更好地解決“電路”授課中思政教育方式、方法和目標樹立的問題,本教學法以課程知識為主體,在講解過程中更加注重從科學和專業的角度去審視問題,教育目標具體且可通過考試進行考核。在思政教育方面,重視學生思想上的轉變,實現了智育和德育的有機結合。

例如,以電力設備(如變壓器、斷路器、避雷器等)為中心,建立整個課程的案例體系,將其融入課程體系之中。在強調理解課程知識的同時,注重思政的融入,引入祖國電力設備的發展歷程,通過案例教學使學生充分認識到電力行業發展的不易、了解電力行業目前的世界領先水平、知道領先之下存在的諸多隱患,最終從根本上提升學生的“祖國榮譽感”和“強國使命感”。

典型教學內容設計案例

以“電路”的相量法分析為例,展示“電路理論—電工裝備—課程思政”多元教學法實施方式。

1.教學內容剖析

“相量法”為電路課程中求解正弦穩態電路的基本方法。在國內大部分高校的電路教學內容設置中,本章節處于教學內容的中后期。此時,通過對前期直流電路的學習,學生對電路專業課已經有了基礎認識,對電路所解決的問題有了基本認知。因此在準備本節教學內容時,需同時注意本章所需要的前置知識。相量法內容涉及高等數學中的微積分及復變函數中的復數運算,大部分學生均已學習過該部分內容,對相量法內容接受程度較高。因此,在本章教學中可適當調整教學方式,采用更加多元化的方式提高學生的學習積極性。

學生在學習相量法相關內容時,所研究的電路對象由直流電路擴展到交流電路。在教學內容中,從學生較感興趣的交直流之爭入手,介紹交流電力系統及直流電力系統各自的優缺點,調動學生的學習興趣。同時,使學生了解教材理論知識點中直流電路與交流電路之間的聯系。

因相量法所求解的正弦穩態電路與實際電力輸配電系統關系密切,在教學中可向學生介紹我國電力系統建設的歷史及相關成就,以及目前能源轉型趨勢下電力系統建設特點,通過實際案例增強學生的使命感、認同感。

2.實施方法

(1)課前準備

課前,教師應在教學課程群中明確本章節教學目標,使學生了解與本章相關的微積分及復變函數數學知識,做好學習準備。

在課程群中,上傳交直流電網相關介紹內容,并說明本節課程學習將從直流電路轉向交流電路學習。為了讓學生更加清楚實際電力系統中的電工裝備,應在資料中分別介紹交直流電網的特點。

對交流系統,要讓學生認識到:交流輸電技術可以通過變壓器實現電壓的升高和降低,減少輸電損耗,適用于遠距離輸電,目前交流系統電工裝備已經被廣泛應用并不斷完善。但是,交流輸電在長距離傳輸時會存在電阻損耗和電感損耗高的缺點,并需要較多的輸電線路和支撐設施。

對直流系統,應讓學生了解:直流輸電可以減少輸電損耗,尤其在長距離傳輸和海底電纜等特殊場景下效果更為明顯。在“雙碳”背景下,直流輸電在光伏、風電等新能源并網接入應用上具有優勢。同時,直流輸電設備的成本相對較高,且直流斷路器、直流變壓器等核心電工設備技術并不成熟。

(2)課中教學

通過課程群調研問卷了解學生對課前資料的掌握程度。上課時按照“前置知識點測試—相量法內容講解—分組討論—交直流電力系統裝備—我國電力系統課程思政教育”的順序開展。

首先,對學生開展知識點評測,對相量法需要的五個知識點三角函數運算、微積分計算、復數運算、儲能元件計算、動態電路計算進行測驗,使學生鞏固相關前置數學內容及電路內容。

在知識點測驗之后,開展相量法內容講解,說明正弦電路求解特點,以及為什么引入相量法,并對正弦穩態電路進行分析。同時,向學生強調相量法適用電路范圍,在應用相量法求解電路時需要注意的易錯點。

理論教學后,介紹電力工業發展史上直流輸電系統與交流輸電系統之爭,使學生了解到相量法對于交流輸配電系統發展的重要作用。在此基礎上,引導學生結合課前的課程群資料開展分組討論。學生在主動參與課堂教學的過程中,加強了對交直流輸電系統的理解。

教師在課堂中向學生介紹交直流輸電系統的典型電工裝備,并引申教材內容。對交流電力系統,可介紹交流發電機及交流變壓器原理,并說明其與電磁感應定律、麥克斯韋方程組之間的關系;對直流電力系統,可介紹目前直流斷路器、直流變壓器技術的不足,讓學生了解到直流電力系統在可再生能源應用上的巨大潛力。

知識點講解后,結合我國電力工業建設在“追趕—并肩—超越”過程中所取得的巨大成就,開展課程思政主題教育。目前,我國已經建成了全球裝機容量和輸電量最大的電力系統,并在特高壓輸電、智能電網建設方面達到了世界領先水平。在可持續發展觀念導向下,我國正加強從傳統的煤炭能源主導到多元化能源結構并行的轉變,太陽能、水能、風能等清潔能源的快速發展有效減少了對傳統能源的依賴,為“雙碳”目標的實現提供了強大助力。

(3)課后總結

課后收集學生對本節課程的反饋意見,了解其對課程內容的掌握情況,為以后教學改進提供參考。同時在課程群中提供有關“雙碳”目標、清潔能源、特高壓工程、智能電網建設的拓展視頻資料,幫助學生進一步了解電力系統領域的前沿技術和發展趨勢,以擴大學生的眼界,使其了解實際電力工業特點,愿意投身到電力工業建設之中。

結 語

“雙碳”目標下,電氣工程學科教育需與時俱進,適應能源轉型和可持續發展的要求。“電路”是電氣工程學科的第一門專業課,對電工學科課程體系起著打基礎、定基調的重要作用。本文根據電路課程內容的特點,剖析教學實際,發現高校學生普遍存在對電力工業缺乏了解、無法理解理論知識如何應用于實際、學習主動性不高等問題。為此,本文提出“電路理論—電工裝備—課程思政”一體化多元教學方法,將理論與實際結合,激發學生的學習熱情和興趣。同時,以我國電力設備建設中的“追趕—并肩—超越”艱辛歷程開展思政教育,提升學生的使命感和責任感,并以相量法為典型案例,介紹了多元教學方法的具體實施方式。實踐證明,該教學方法達到了理論聯系實際、智育和德育并行的良好效果。

參考文獻:

[1]潘垣,陳晉,文勁宇,等.面向“電氣化+”的電氣工程本科人才培養體系重構芻議[J].高等工程教育研究,2021(4):23-28+40.

[2]高昕悅,羅先覺,鄒建龍,等.電路實驗課程的教學改革與實踐[J].中國現代教育裝備,2023(1):136-139.

[3]朱桂萍,于歆杰,康重慶.新時代電氣工程學科人才培養的思考與實踐[J].中國電機工程學報,2022,42(8):3017-3027.

[4]郝麗麗,張廣明,崔行磊,等.“雙碳”目標下電氣工程研究生跨學科培養模式探索[J].中國現代教育裝備,2022(21):129-131+149.

[5]于歆杰,朱桂萍.從課程到專業,從教師到課組——由點及面的課程思政體系建設模式[J].思想理論教育導刊,2021(3):92-98.

[6]于歆杰.論混合式教學的六大關系[J].中國大學教學,2019(5):14-18+28.

[7]丁沖,楊文榮.基于課程思政理念下的“電路”課程教學改革[J].電氣電子教學學報,2019,41(6):70-72+96.

[8]王琨,周麗芹,張立強,等.適合于大課堂的混合式教學方法探究——以“電路原理”課程為例[J].現代教育技術,2019,29(5):33-38.

[9]張玲霞,閆允一,王輝,等.MOOC時代“電路分析”課程新教學模式探討[J].電氣電子教學學報,2015,37(2):19-21.

[10]張莉靖,曹殿波.“翻轉課堂”教學模式研究[J].陜西教育(高教),2014(Z1):91-92.

[11]穆華,李春.BOPPPS模型及其在研究型教學中的應用探究[J].陜西教育(高教),2015(10):27-30.

(張在秦、王闖:西安理工大學電氣工程學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載