西北大學科研團隊研究成果有望消除抗凝劑副作用

發布時間:2024-12-10 15:54:08 來源:陜西教育新聞網

西北大學化學與材料科學學院宮永寬教授團隊,聯合浙江大學第二附屬醫院張茂教授團隊和西安交通大學第一附屬醫院史可慧副教授團隊研究發現,仿照血管內皮膜結構的抗凝涂層可以簡便地構建在不同材料及形狀大小的醫療器械表面,實現了免抗凝劑無血栓體外循環。這是60年來醫療器械抗凝血涂層領域的重大突破,該技術有望消除血液接觸器械治療中抗凝劑引起的副作用,為提高患者治療的簡便性和安全性開辟了新的道路。該研究成果最近發表在《生物材料學報Acta Biomaterialia》和《膜科學雜志Journal of Membrane Science》。

據了解,與血液直接接觸的體外膜肺氧合(ECMO)、血液透析(HD)及中心靜脈導管等治療都需要注入抗凝劑如肝素來降低器械表面的凝血風險。但血液中抗凝劑濃度升高在抑制凝血反應的同時,也會增加體內出血及血小板減少癥等不良反應,甚至危及生命。為此,將肝素等分子鍵合到醫療器械表面形成抗凝血涂層來減少抗凝劑副作用的研究及應用已有60余年發展史。但到目前為止,所有商業化抗凝涂層均未能完全滿足臨床抗凝要求,仍需要注入抗凝劑而無法避免系統性抗凝劑引起的不良反應。

現有抗凝涂層效果不理想的主要原因有兩個:一是以肝素為代表的生物活性抗凝涂層滅活凝血因子及抑制內源性凝血反應的能力不足,二是以磷酰膽堿兩性離子為代表的生物惰性抗凝涂層缺乏滅活外源性途徑產生的凝血因子的能力。

另一方面,對血管內皮細胞膜的結構組成及抗凝血性能研究發現,正常血管內皮膜不凝血的兩個關鍵因素是其抗生物污染性能優異的兩性離子界面及結合有滅活凝血因子活性超強的類肝素聚合物。兩性離子界面不僅為結合的抗凝聚合物發揮高效抗凝作用提供最佳環境,其優異的抗生物污染性能也避免了血液成分的粘附與激活,表現出理想的抗內源性凝血性能。

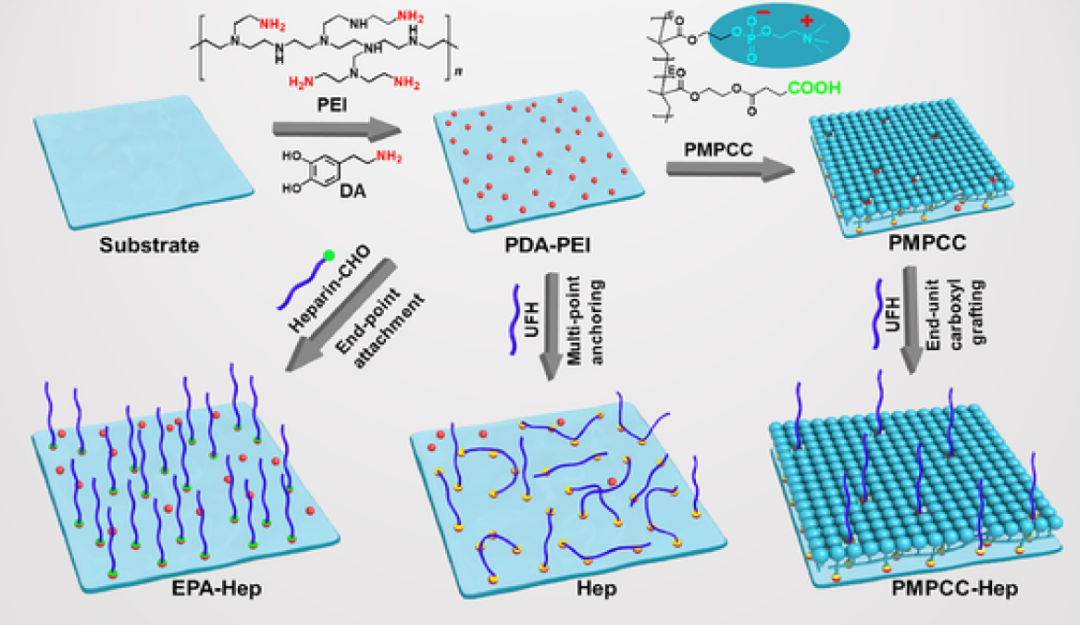

新型PMPCC-Hep抗凝涂層與2種傳統涂層(EPA-Hep和Hep)的構建示意圖

西北大學宮永寬教授團隊在國際上率先提出了仿血管膜結構抗凝血涂層的研究策略。在國家自然科學基金委、陜西省科技廳及西北大學的支持下,團隊建立了醫療器械三步浸涂構建仿血管內皮膜結構抗凝血涂層的普適性方法。包括仿貽貝萬能粘附的聚多巴胺介導層、將含有端羧基側鏈的兩性離子聚合物在水溶液中多點錨定形成穩定的仿細胞膜界面、接枝肝素分子形成仿血管內皮膜結構抗凝血涂層。

這種將細胞膜界面持久的抗內源性凝血作用與接枝肝素高效滅活凝血因子兩種機制結合的仿血管膜結構抗凝血涂層,不僅在抗凝血效果上突破了現有抗凝血涂層的局限,也解決了對不同材質及形狀大小的醫療器械進行涂覆的制備難題。

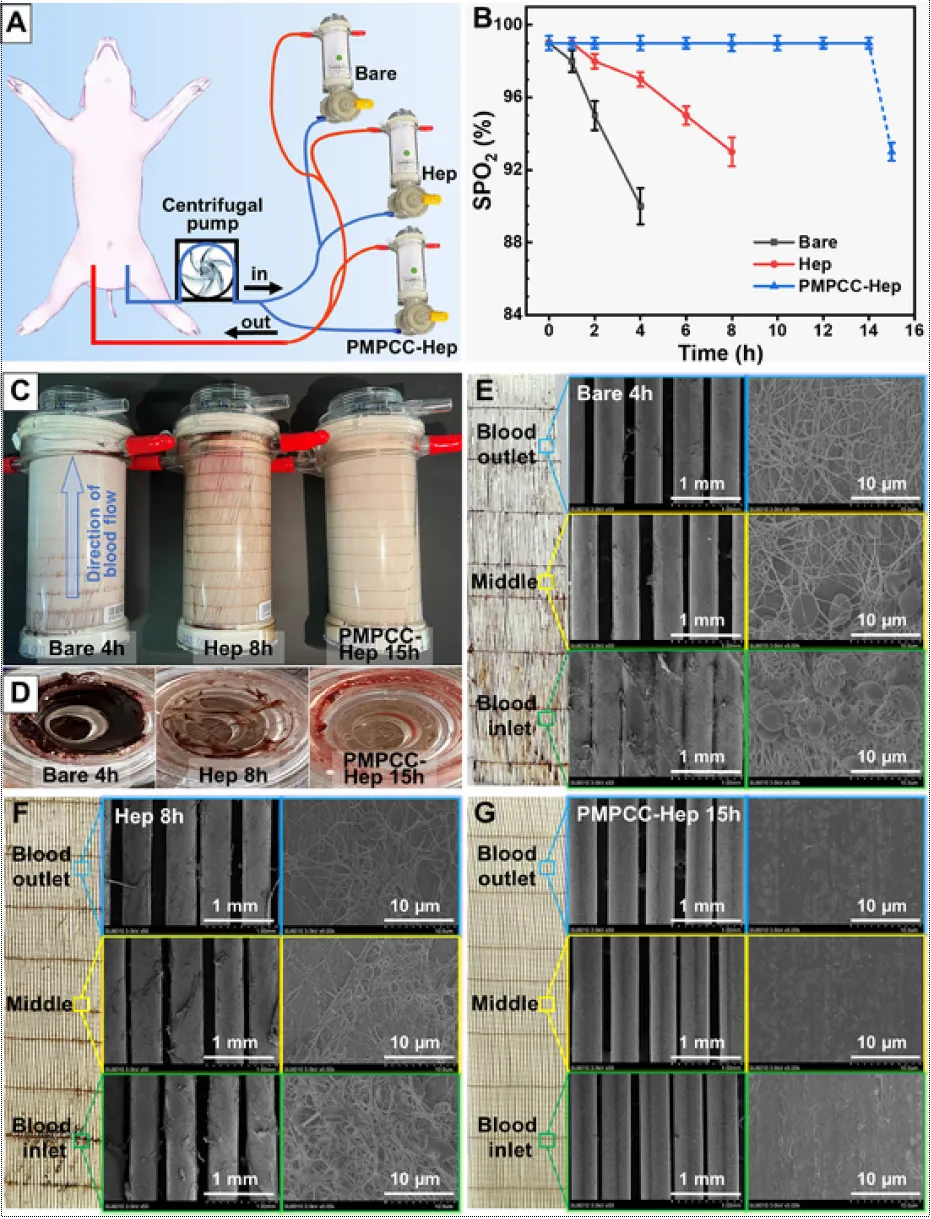

豬體外循環模型觀察PMPCC-Hep抗凝涂層的應用效果

在包含血液透析器、氧合器、離心泵頭、血液導管及插管的HD及ECMO耗材血液接觸表面涂覆仿血管膜結構抗凝血涂層后,由合作的醫院團隊分別用狗和豬進行體外循環實驗研究,首次實現了免抗凝劑的HD和ECMO無血栓體外運行。這種仿血管膜結構“不凝血涂層”技術的深入研究,對開發血液透析器、血液氧合器、人工血管、中心靜脈導管、血管支架等高性能升級換代產品,簡化治療過程及消除抗凝劑不良反應等可起到先進技術的保障作用。

投稿

投稿 APP下載

APP下載