交大—慶安 校企聯合破題結碩果

作者:任娜 李莉

發布時間:2024-12-10 11:42:11 來源:西安新聞網

11月5日,中國航空工業集團慶安-西安交通大學高壓高速流體機械聯合研究中心(簡稱聯合研究中心)正式入駐西部科技創新港。聯合研究中心主任、西安交大能源與動力工程學院教授席光說:“我們是帶著‘禮物’入駐的!”席光所說的“禮物”,是聯合研究中心成立以來、花多少錢都買不來、正在一步步取得重大突破的國產化壓縮機設計制造技術。

聯合研究中心為什么能率先突破航空工業壓縮機的“卡脖子”難題,并逐步取得國產化壓縮機設計制造技術的重大突破?回看西安交大與慶安集團有限公司(簡稱慶安公司)23年校企合作歷程,答案就在其中。

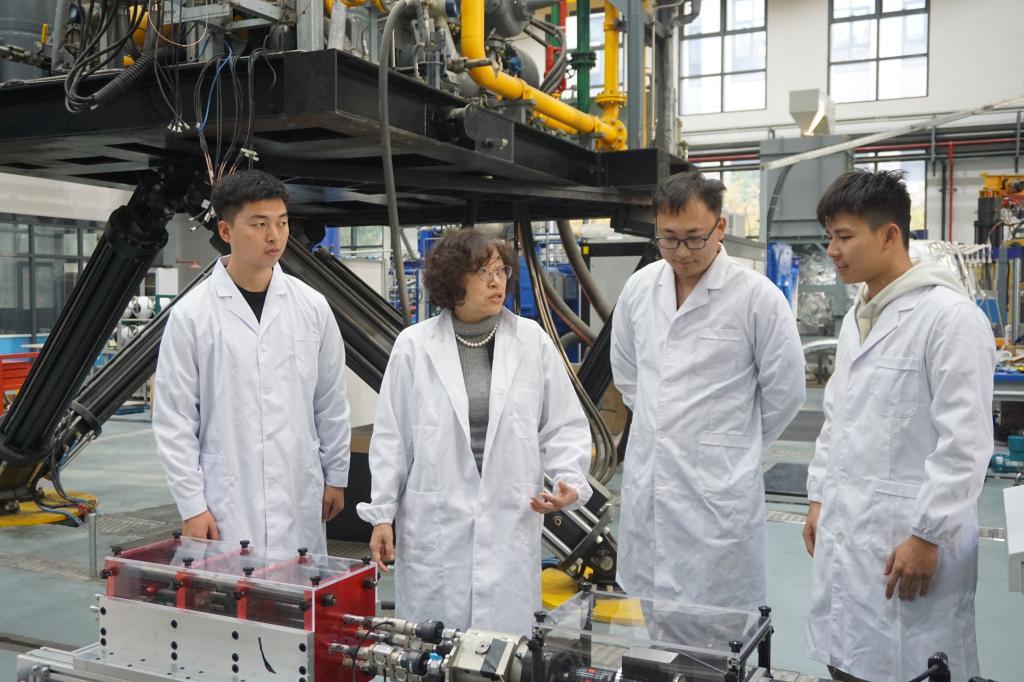

2023年8月,席光與團隊成員探討離心壓縮機關鍵技術優化方案。

高校科研參與“0到1”如何從“1到N”?

聯合研究中心“破題”

慶安公司是專業從事航空作動產品和制冷系統科研生產的大型企業。航空工業壓縮機研發是其核心競爭力之一。

因為全世界掌握高壓高速壓縮機技術的只有極少數國家,而且實行技術封鎖,國內在這個領域幾乎是空白,從“0到1”異常艱難。

早在1956年,西安交大創建國家第一個透平壓縮機專業,擁有流體機械及壓縮機國家工程研究中心、流體機械國家專業實驗室等多個國家級研究基地,學科優勢突出。

2009年,慶安公司設計師李鵬飛接到了某款微型高壓壓縮機設計和研發任務。在此之前,公司已耗費兩年多投入不少人力物力,但實驗效果不理想。于是,李鵬飛找到西安交大尋求支持。從那時起攜手開展校企合作。

“校企合作傳統模式下,項目結題后,高校研發告一段落,但沒有跟進到產品端。當時高校科研人員只參與‘0到1’,不參與‘1到N’,也沒有后續反復迭代的過程。”李云教授回憶說。

彼時,慶安公司耗時5年、迭代了幾十次,但開發出來的某微型高壓壓縮機產品,依舊存在可靠性不高的問題。“提升性能要回到‘0’再去找答案,這是基礎研究,但這些恰好是企業的短板、高校的強項。”李鵬飛說。

記者了解到,在流體機械新型節能與系統調控技術方面深耕30余年的西安交大席光教授團隊,圍繞離心壓縮機關鍵技術及其應用的重大需求,建立了離心壓縮機高性能、高可靠性設計技術體系,實現了離心壓縮機的氣動設計性能達到國際先進水平,有力地支撐了流體機械核心裝備國產化重大技術突破。

聚焦高壓流體裝備研發,李云教授課題組曾開發了國內首臺LNG接收站BOG壓縮機并實現產業化;搭建了國內首臺浮動海洋平臺壓縮機國產化關鍵技術驗證平臺;深耕氫能壓縮技術,為國內首臺超高壓氫氣隔膜壓縮機國產化的成功開發提供了關鍵技術支撐。李云教授團隊的課題與慶安公司發展目標和研發需求高度契合。

立足高壓高速流體機械產業發展方向,為促進雙方在壓縮機領域開展全方位合作,2023年11月,中國航空工業集團慶安-西安交通大學高壓高速流體機械聯合研究中心應運而生。

聯合研究中心有高速離心式壓縮機、高壓容積式壓縮機兩個科研團隊:西安交大席光教授擔任聯合研究中心主任,并負責高速流體機械科研方向;李云負責高壓容積式壓縮機科研方向。李云、李鵬飛擔任副主任。

新合作模式下,慶安公司“出題”,30多名雙方科研人員以“科學家+工程師”模式組隊共同“答題”。研發團隊僅用一年就做出一款新型結構的微型高壓壓縮機樣機,大大加快了新產品的開發,并且成本大幅降低,加速了市場化進程。

“效率更高了,由企業來主導產學研融通創新,既是找準‘痛點’開良方的過程,也是‘性價比’更高、更快‘出東西’的科研模式。”李鵬飛說。

每兩周開一次雙方科研人員都參加的項目討論會。

“聯手”打通“0到1”“1到N”“N到0”“堵點”

高質量科技供給高度依賴科技創新,但科技創新不是一個單向線性的過程,而是包含了無數次“0到1”“1到N”“N到0”不斷迭代的過程,創新需要科研工作者在0、1、N之間“反復橫跳”。如何打通“0到1”“1到N”“N到0”之間的“堵點”?答案是產學研深度融合。

西安交大“6352”(政產學研用金6方面資源進入創新港,構建現代產業技術、未來技術和國際合作3個學院/研究院/孵化器,5種生態環境,創投和交易2個平臺)工程與“1121”(一中心、一孵化、兩圍繞、一共享)產學研深度融合新模式是西安交大落實“以國家戰略需求為導向”“企業主導的產學研深度融合”“促進‘四鏈’深度融合”的具體舉措。這一套助推產學研深度融合的“組合拳”能夠全鏈條支持科技創新項目轉化及產業化發展。西安交大黨委書記盧建軍說:“大學要當好基礎研究主力軍和重大科技突破生力軍,我們要幫助校企科研工作者深度融合,打通迭代過程中的‘堵點’。”

聯合研究中心壓縮機研發取得的成果,就是西安交大產學研深度融合的“組合拳”之下,最好的案例之一。其做法是:聯合研究中心校企雙方科研人員深度參與“0到1到N”“N到1到0”的所有過程,任何一個環節的問題,雙方都積極協同解決。

從2023年8月至今,高壓容積式壓縮機課題組每兩周開一次雙方科研人員都參加的項目討論會。會上,大家分享研發成果,開展“頭腦風暴”。“討論可以啟發科研思路,比如我們想延長某款壓縮機工作壽命,工程師慣常做法是先出一版設計方案,在試錯中改進,教授的思路是正向研究,‘庖丁解牛’式分析零部件工作機制,厘清機理,然后優化。”李鵬飛說。

李云說:“每次討論會上,教授和工程師的討論都熱火朝天,學生們聽得意猶未盡。工程師了解基礎原理后,能從根本上解決實際問題,而我們則對關鍵部件的機理進行更深入的研究,參會學生也借此開闊眼界,培養全局思維,這既是‘雙贏’,又是‘多贏’。”

11月5日,李云與團隊成員討論微型高壓壓縮機關鍵部件性能優化方案。

聚焦同一個具體問題,工程師思維與科學家思維實現互補,極大地推動了創新,打通了堵點。“科學家+工程師”的組合使高壓容積式壓縮機課題組,在解決某款微型高壓壓縮機可靠性及優化產品設計上發揮了極大作用。雙方協同,通過搭建關鍵部件機理研究實驗平臺,明確失效機理,改進結構設計,解決了“卡脖子”技術,有效為慶安公司實現了降本增效。

科研攻關路上為國家培育“專尖特精”人才

伴隨著研究的深入,聯合研究中心通過搭建兩級透平壓縮機非定常流動測試實驗平臺、微型高壓壓縮機關鍵部件壽命預測及數字孿生模型研究平臺,實現了產品“卡脖子”技術的突破,產教融合的成績亮眼,雙方又進一步規劃出了明年的基礎研究內容和實驗平臺建設方案。

談起參與到校企深度融合中的感受,主要研究離心壓縮機內部流動的控制及設計優化、西安交大能源與動力工程學院副教授王志恒說:“校企深度融合使我們學校老師的研究更精準地聚焦國家戰略、對接產業需求,更有效地解決了‘融合點’的痛點問題。”

“校企深度融合聯合研究中心要培養面向前瞻性核心產業領域的工程博士‘國家隊’,為推進關鍵核心技術聯合攻關探索出一條成功之路”。席光說。

在技術上不斷取得重大突破的同時,聯合研究中心也為企業培養“專尖特精”人才。“在參與慶安氣源設備研發項目的過程中,深切體會到了技術掣肘對我國發展的制約,更加明確了自己的責任。”西安交大化工學院動力工程及工程熱物理專業碩士三年級的王志鵬說,和他一起參與該課題組工作的,還有同專業博士一年級的王強。

“我們從基礎支撐、‘疑難雜癥’診斷以及引領前沿發展三方面發力,不僅培養學生融入工程實際,也為企業培養‘專尖特精’人才。”李云團隊相關負責人說,今年是代表企業“出題人”的李鵬飛攻讀西安交大工程博士學位的第四年,校企“雙向奔赴”在他身上更加具象。在類似的探索中,聯合研究中心實現了在工程化環境、實戰化項目、全鏈條創新、有組織科研中培養卓越工程人才。

在“1121”產學研深度融合新模式下,三年多來,西安交大已與223家領軍企業簽署共建聯合研究院協議(世界500強50家、中國500強67家),建立84個校企深度融合創新聯合體,聯合研發團隊的科學研究向極宏觀拓展、向極微觀深入、向極端條件邁進、向極綜合交叉發力。創新港已引入包括深交所、深創投在內的265家金融機構,就地孵化213家企業,并累計聘任企業導師995名、培養工程碩博士2000余人。

投稿

投稿 APP下載

APP下載