接地氣 形式多 看西安校園勞動教育新樣態

發布時間:2024-12-04 14:20:19 來源:西安晚報

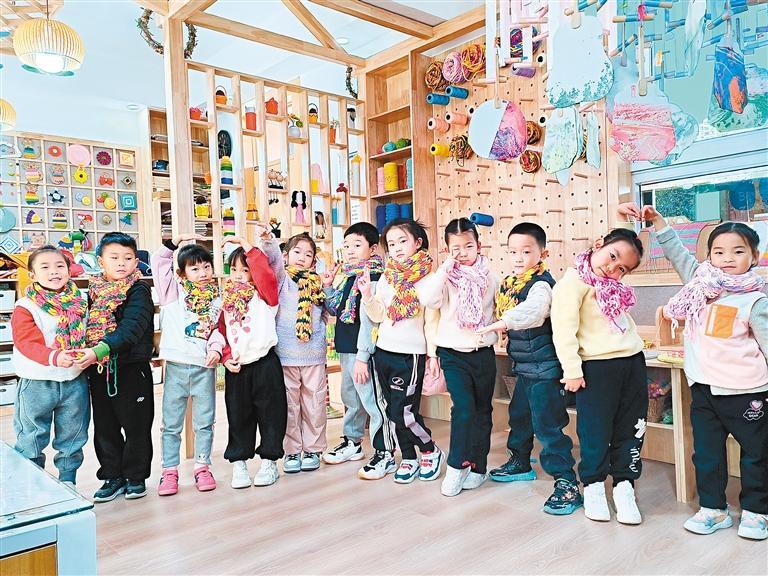

新城區昆侖幼兒園的孩子們展示自己編織的圍巾

“前幾天,女兒回家時戴著自己在幼兒園織的圍巾,我看到后特別驚訝:竟然會織圍巾了!真是不能小看孩子的勞動潛力。女兒自己也很有成就感,還要給我和她爸爸織兩條呢。”新城區昆侖幼兒園一孩子家長王芳說,現在的勞動教育真是越來越“接地氣”了。

從2022年秋季勞動教育正式成為中小學一門獨立課程以來,西安市各中小學、幼兒園以日常生活勞動、生產勞動和服務性勞動為主要內容,開足開齊勞動教育課程,并在此基礎上將勞動教育與中華優秀傳統文化相結合,打造特色勞動課,形成生活化、時代化、“中國風”的勞動教育樣態,讓勞動教育變得更加真實、更有價值。

織圍巾 學做飯

幼兒園小朋友不簡單

作為幼兒園的一種教育形式,區域活動為孩子們提供了自由探索和自主學習的機會。每天,孩子們自主選擇在美工區、益智區、閱讀區、角色區和建構區等“區域角”做游戲,在“玩中學,做中學”。

在昆侖幼兒園,編織是很多孩子最喜歡的區域活動和特色勞動課。日前,記者在該幼兒園編織坊看到,孩子們興高采烈地忙碌著,“今天我要多織一點,早點給奶奶織好紅圍巾。”大班孩子糖糖說。

記者發現,孩子們用來編織的工具并不是毛衣針,而是經過老師們細心改造的邊緣呈鋸齒狀的鞋盒。只見孩子們五指翻飛,把粗毛線有規律地一截截、一圈圈纏繞在鋸齒上,周而復始,密密匝匝,一小截圍巾的雛形就誕生了。編織過程中,孩子們全神貫注,十分用心。

“用力要均勻,不然織出來的圍巾有的地方線緊,有的地方線松,不好看。”記者體驗編織時,一位小朋友像老師一樣認真地給記者指導。

“?編織技藝被列入非物質文化遺產。我們幼兒園打造‘指尖上的非遺’特色勞動課,涵蓋編織、捏泥、剪紙等課程,傳承中華優秀傳統文化,讓孩子們享受勞動帶來的快樂。同時,鍛煉孩子們的手部小肌肉,讓手指更靈活,為未來上小學握筆書寫做好準備。”昆侖幼兒園園長吳佩英說。

除編織外,幼兒園還開設“廚房里的煙火”特色勞動課,小班幼兒做水果拼盤,中班幼兒做涼菜,大班幼兒做扯面、攤煎餅等,力爭讓每個孩子都學會做飯。

吳佩英認為,做飯是人的一項最基本的生存技能。美食做好后,孩子們能立刻享受到自己的勞動成果,有助于幫助他們樹立勞動觀念,養成勞動習慣。

習茶道 知茶禮

“小茶人”學泡中國茶

近日,記者走進雁塔區第四小學,一堂別開生面的茶藝課正在進行。在悠揚的古琴聲中,只見孩子們兩兩合作,溫杯燙盞、沖水洗茶、靜心泡茶、觀色聞香,稚嫩的小臉上寫滿了認真。

四年級的陳永政是茶藝課上少有的幾個男生之一。為何喜歡茶藝?他告訴記者,因為自己老家在盛產茶葉的商南縣,他從小就很喜歡茶葉的清香,經常上茶山玩。平時大家都用當地的綠茶招待客人,他對茶文化也略知一二。來到雁塔四小后,看到學校有茶藝社團,他很欣喜,一年級便加入社團開始專業的學習。

“以前覺得泡茶很簡單,隨便放點茶葉開水一沖就行了。學了以后才知道原來泡茶還有這么多講究。”陳永政說,泡茶的時候整個人都靜下來了,不再毛毛躁躁,給家人親戚泡茶,大家也都夸好喝。

從茶葉的種類、顏色、口感,到茶文化禮儀……兩年前開始學茶藝的王夏添,如今說起茶文化來頭頭是道。她說,很喜歡茶藝課,不僅學會了泡茶,也學會了以茶會友和許多做人的道理。

“傳承千年技藝,品味勞動之美。茶文化教育之路,不僅是對中華優秀傳統文化的傳承,也是對新時代勞動教育的一次積極探索。”雁塔四小校長文燕說,學校構建起較為全面的勞動教育框架,創設《中華小茶人》校本課程,通過“三個課堂”扎實推進。除日常勞動課程外,還積極拓展創意社團如茶藝、烹飪、手工制作等,豐富學生勞動體驗。同時,通過“清潔小衛士”“社區服務日”等活動,將勞動教育從校園延伸至社區和家庭,使勞動教育與德智體美教育相互滲透,讓學生在勞動中發現美、追求真,實現從知識到實踐、從校園到生活的全面成長。

識節氣 知民俗

跟著“節氣”去勞動

“二十四節氣”是中國農業文化的智慧結晶,古人的春播、夏管、秋收、冬藏,都是依照節氣來安排。西安高新第四小學在傳統文化的豐厚土壤中找到了新的支點,以“二十四節氣”為主線,巧妙地將傳統文化與勞動教育融合,創新探索具有中國特色、中國韻味的勞動教育新樣態。

11月22日,是二十四節氣中的第二十個節氣——小雪。為深入了解小雪節氣背后的科學知識、物候現象和農耕文化,高新四小的孩子們跟著節氣的旋律,和著快樂的節拍,開展了“二十四節氣之小雪”綜合實踐活動。

識節氣、知民俗、懂農事、會實踐。“二十四節氣連接古和今,連接人和自然。”據高新四小校長蔡武介紹,該校勞動教育課程體系以二十四節氣為主線,將傳統農耕文化與現代課程理念深度融合。課程分為節氣物候、節氣詩歌、節氣習俗和節氣勞作四個方面,通過節氣歌、節氣諺語、古詩、風俗習慣、認識各節氣農事活動、學習有關知識等,引領學生聽懂大自然的語言,跟著節氣探究體驗、學習成長、豐富生活。

“道法課+鄉土情懷滋養”“語文課+田園寫作實踐”“科學課+農業發展探究”“體育課+時令健康講座與鍛煉”“美術課+節氣尋找色彩行動”……豐富的“耕讀+”課堂樣態,打破學科壁壘,探索勞動教育與德育、智育、體育、美育的深度融合。

“校家社”三方協同

搭建勞動教育實踐平臺

“近年來,西安市在推進勞動教育政策落地研究、勞動課程研發、勞動素養測評、教科研活動驅動以及跨學科勞動教育研究方面積極作為。”西安市教科院課程改革發展研究部主任、西安市勞動教育研究中心學術主持人駱向暉說,從市級勞動教育研究中心成立,到遴選設立全市勞動教育實驗學校、創建勞動教育實踐基地、針對勞動教育課程標準進行培訓、開展勞動優質課觀摩系列研討活動等,均為推動全市勞動教育工作提供了專業指導和科研支撐。

如今,越來越多的學校打造出“一校一品”特色勞動教育課程,“從課程的實施和學生的展示中,我們可以看到教學方式和育人方式的變革,也能直觀體會到教育評價的新路徑和新趨勢。”駱向暉告訴記者,未來西安市教科研部門將繼續加強勞動教育理論與實踐研究,針對學校在推進勞動教育實踐方面的困惑和難點提供專業支持。

學校如何加強勞動教育?駱向暉建議,應切實根據各校資源情況,探索構建特色化的勞動教育課程體系,加強專職、兼職勞動教育教師的培養,引導教師加強學習,深入領會勞動教育的獨特育人價值,精準對標勞動課程標準開展勞動課程教學。同時,強化“校家社”三方協同,發揮學校主導作用、家庭基礎作用和社會協同作用,特別是引導家長樹立對勞動教育價值的全面認知,從思想上和行動上積極配合學校,從校園生活、家庭生活和社會實踐多個方面為孩子們搭建勞動教育實踐的平臺。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載