思政元素融入《工程地質》教學的實踐探索

作者:高俊義

發布時間:2024-11-12 09:56:19 來源:陜西教育·高教

[摘 要]針對目前工程地質課程教學與思政元素融合難度大的問題,本文結合教育部印發的《高等學校課程思政建設指導綱要》,以《工程地質》的實際教學過程為例,基于思政元素的基本內涵、《工程地質》教學與革命圣地延安的紅色建筑地質思政挖掘、《工程地質》教學專業術語中挖掘隱形思政元素三個方面開展了多角度探討,以期為融入思政元素的工程地質課程教學改革提供參考。

[關鍵詞]工程地質 教學過程 紅色建筑 基本概念 思政元素

基金資助:2021年度延安大學產學研合作培育項目“地熱井不同布置模式對熱采效率影響機理研究”。

引 言

工程地質是土木工程專業的一門必修課程,著重于對工程地質基本理論和方法的研究,闡述工程地質中最基本的問題。它也是一門應用地質學的原理為工程應用服務的學科,主要研究內容涉及地質災害,巖石與第四紀沉積物,巖體穩定性,地震等,其廣泛應用于工程規劃、勘察、設計、施工與維護等各個階段。

目前《工程地質》課程與思政元素結合教改的相關研究較少,思政元素與《工程地質》教學融合的相關研究主要有:賈斌、王榮、巨澍朋、胡嫣然等作者進行了工程地質課程思政教學設計、探索研究。謝良甫等作者進行了思政教育融入《工程地質》課程線上教學的探索。羅定倫、劉翠然、黃志全、張東曉、魏艷卿、黃騁等作者進行了工程地質與土力學課程思政教學設計與教學方法探索。牛曉麗、高程程、李心平等作者開展了“大思政”格局下“水文地質與工程地質”課程思政建設研究。郭飛、左清軍、孔綱強等作者開展了基于“挖掘—融合—協同—引領”原則的“工程地質”課程思政設計與實踐。張晶、張麗萍開展了基于OBE理念的《工程地質》課程思政元素挖掘及信息化教學設計。孫永帥、張薇開展了思政化的工程地質實驗及實習課研究綜述。馬旭開展了新時代高校地學專業課程中的思政教育研究。

盡管思政元素與工程地質教學融合已有一些研究文獻,但是大部分都是基于宏觀顯性思政元素與工程地質課程的研究,對于工程地質課程的具體概念術語與微觀隱性思政元素教學有效融合的研究較為少見,故思政元素融入《工程地質》教學的實踐與探索勢在必行。

思政元素的基本內涵

思政,顧名思義,即思想政治教育,它是指在社會主義核心價值觀的引領下,教師在教育教學過程當中給學生教授正確的思想觀念和價值取向,培養學生良好的道德品質和行為習慣,培養學生的創新精神和社會責任感的教育全過程。思想政治素質是人們的思想、道德、文化和精神狀態的有機統一,是高校教育的重要組成部分。思政元素主要包括以下幾個方面:

1.思想政治素養

要求學生認真學習中國特色社會主義理論體系,包括馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,建立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

2.道德和倫理素質

公民道德基本規范包括愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻。社會公德基本規范包括文明禮貌、助人為樂、愛護公物、保護環境、遵紀守法。職業道德的主要規范包括愛崗敬業、誠實守信、辦事公道、服務群眾、奉獻社會。家庭美德的主要規范包括尊老愛幼、男女平等、夫妻和睦、勤儉持家、鄰里團結。

3.愛國主義情懷

愛國主義教育是思想政治教育的重要內容。愛國主義是一面具有最大號召力的旗幟,是中華民族的優良傳統。中國愛國主義教育的特點是:艱苦奮斗、辛勤勞動,不斷豐富和發展中華民族的物質文化財富;反對民族分裂和國家分裂,維護各民族的聯合、團結和國家的統一;在外敵入侵面前,團結對外,英勇抵抗,維護祖國的主權和獨立;同一切阻礙歷史發展和社會進步的勢力和制度進行斗爭,推動祖國的繁榮和進步。

4.敬業精神

敬業精神是一種在熱愛基礎上的對工作對事業全身心忘我投入的精神境界,其本質就是奉獻的精神。具體地說,敬業精神就是在職業活動領域,樹立主人翁責任感、事業心,追求崇高的職業理想;培養認真踏實、恪盡職守、精益求精的工作態度;力求干一行愛一行專一行,努力成為本行業的行家里手;擺脫單純追求個人和小集團利益的狹隘眼界,具有積極向上的勞動態度和艱苦奮斗精神;保持高昂的工作熱情和務實苦干精神,把對社會的奉獻和付出看作無上光榮;自覺抵制腐朽思想的侵蝕,以正確的人生觀和價值觀指導和調控職業行為。

5.創新能力

現代社會處處充滿著變革、競爭、智慧等詞語。作為新時代的學生,應具備創新和探究能力;培養良好的創新意識和創新思維方法,具備創新實踐能力;同時,要發揚實踐創新精神,參與創業創新、文化創意產業、教育發展等活動。

《工程地質》教學與革命圣地延安的紅色建筑地質思政挖掘

萬丈高樓平地起,不管是宏偉建筑,還是普通建筑,都是從地面下基礎建造起來,而基礎直接作用于地基,地基的好壞直接與工程地質情況息息相關,故工程地質條件直接影響到上部建筑的整體質量。所有建筑都離不開工程地質學的基本原理,從這方面講,懂得工程地質學的基本理論,并應用其基本原理去構筑宏偉大廈,為中華民族的偉大復興而奮斗,是每一位學習工程地質課程的學生引以為豪的事情。

從工程地質專業的角度來講,一幢建筑的地質條件必須良好,然后設計施工所適宜的基礎類型,才能保證建筑物的長期正常使用。從思政元素的角度來講,作為一名共產黨員必須站位高,所謂“站得高,看得遠”講的就是這個道理,所以我們必須在平時教學過程當中潛移默化地融入中國特色社會主義思想,用馬克思主義的立場、觀點、方法觀察時代、把握時代、引領時代。同時作為高校教師,應該把立德樹人放于第一位,這就需要每一位任課教師在課堂上根據學科特點,把思政元素有效融入學科當中。

以“革命圣地延安的紅色建筑”為例,開展思政元素與《工程地質》融合的教育教學。革命圣地延安的紅色建筑有寶塔山、楊家嶺革命舊址、棗園革命舊址、鳳凰山革命舊址等。寶塔山位于延安市寶塔區,建于唐代宗大歷年間,是延安革命遺址的重要組成部分,也是延安市的地標建筑;寶塔山建造于黃土梁地形上,黃土覆蓋于起伏不平的基巖頂面之上,四周溝谷深切,梁峁自然縱坡上緩下陡,平均坡度35%~55%;寶塔山融歷史文物和革命遺址為一脈,集人文景觀和自然景觀為一體,占地面積36萬平方米,海拔1.1355千米,為周圍群山之冠;寶塔山,如同一座巍峨的豐碑,見證著中國革命的光輝歷程。“幾回回夢里回延安,雙手摟定寶塔山;千聲萬聲呼喚你——母親延安就在這里。”這些名句都歌頌了寶塔山在中國革命歷史中不可磨滅的意義。楊家嶺革命舊址、棗園革命舊址、鳳凰山革命舊址是老一輩黨和國家領導人居住過的建筑,屬于巖土窯洞類型,那些半圓形的窯頂嵌在黃土里,上面長滿濃密的茅草。窯洞建造于黃土地質,屬于典型的陜北窯洞的拱形結構,它的受力機理為將頂部受到的豎向荷載轉化為沿拱弧度方向的壓力以及垂直弧度截面的剪力,同時巖土等脆性材料抗壓能力遠遠大于其抗拉能力,所以在拱形結構中正好充分發揮了這類材料的力學性能。延安時期,毛澤東、周恩來、任弼時等人,在狹小的窯洞里運籌帷幄之中,決勝于千里之外。

在工程地質教學過程當中,要有效地把工程地質學科的基本特性與中國革命圣地的紅色建筑地質條件密切聯系在一起開展教育教學。講授紅色建筑所處的工程地質條件及其受力機制時,聯系當時的特定時期,老一輩革命家發揚實事求是、理論聯系實際的精神,全心全意為人民服務的精神和自力更生艱苦奮斗的精神;講授材料力學緒論章節時,為學生講授老一輩無產階級革命家在延安土窯洞里工作的場景,潛移默化地給學生傳授延安精神,傳承老一輩無產階級革命家的優良傳統,讓這種解放思想、實事求是、理論聯系實際、吃苦耐勞的延安精神繼續發揚光大。

《工程地質》教學專業術語中挖掘隱形思政元素

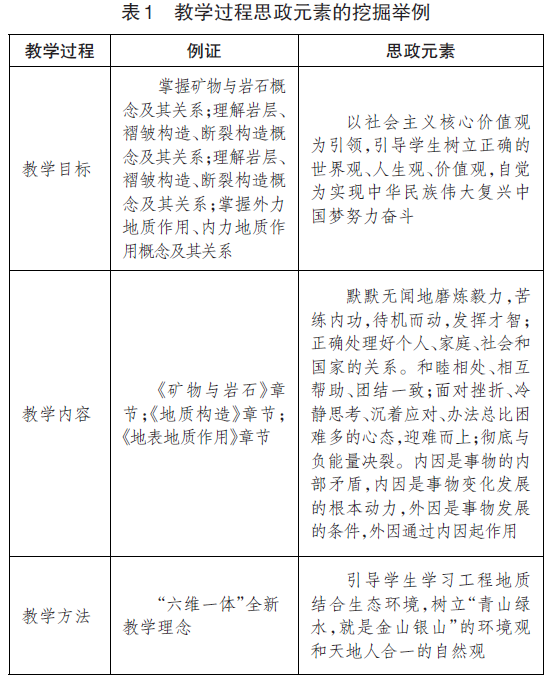

結合工程地質具有多學科交叉性、實踐性強、應用性廣泛等的特點,循循善誘,巧妙地將思政元素與工程地質的學科特點結合起來。通過工程地質理論知識和思想方法的傳授,對學生邏輯性思維和愛國主義情感進行全方位塑造,力求把學生培養成為堅持真理、熱愛祖國、奮發圖強、精益求精的新時代好青年。在把“思政元素”有機融入工程地質這一自然科學課程中若干知識點的教學過程當中,教學過程思政元素的挖掘舉例如表1所示。

[教學過程 例證 思政元素 教學目標 掌握礦物與巖石概念及其關系;理解巖層、褶皺構造、斷裂構造概念及其關系;理解巖層、褶皺構造、斷裂構造概念及其關系;掌握外力地質作用、內力地質作用概念及其關系 以社會主義核心價值觀為引領,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,自覺為實現中華民族偉大復興中國夢努力奮斗 教學內容 《礦物與巖石》章節;《地質構造》章節;《地表地質作用》章節 默默無聞地磨煉毅力,苦練內功,待機而動,發揮才智;正確處理好個人、家庭、社會和國家的關系。和睦相處、相互幫助、團結一致;面對挫折、冷靜思考、沉著應對、辦法總比困難多的心態,迎難而上;徹底與負能量決裂。內因是事物的內部矛盾,內因是事物變化發展的根本動力,外因是事物發展的條件,外因通過內因起作用 教學方法 “六維一體”全新教學理念 引導學生學習工程地質結合生態環境,樹立“青山綠水,就是金山銀山”的環境觀和天地人合一的自然觀 ]

1.隱性思政元素與工程地質的《礦物與巖石》章節教學融合

筆者在近些年工程地質課程的教學過程當中,在教授工程地質《礦物與巖石》章節時,首先強調礦物與巖石的基本理論及其邏輯關系,然后結合思政元素逐一展開論述。

礦物與思政元素融合。礦物指在各種地質作用下形成的具有相對固定化學成分和物理性質的自然單質或化合物。如果把一個個體喻為礦物的話,人也是在特定的社會和家庭背景下出生,并且在成長過程當中形成具有相對穩定的性格特征。同時人也應該像礦物一樣,默默無聞地磨煉毅力、苦練內功,待機而動、發揮才智。礦物的物理性質包括光學性質、力學性質、磁性、電性等。礦物的光學性質是指礦物在可見光作用下所表現的性質,如透明度、光澤、顏色與條痕,礦物的力學性質是指礦物在外力作用下所表現的性質,如硬度、解理、斷口等。

巖石與思政元素融合。巖石是由造巖礦物按一定結構集合而成的地質體。把礦物類比成一個人,巖石類比成一個家庭;把礦物類比成一個家庭,巖石類比成一個社會;把礦物類比成一個社會,巖石類比成一個國家。這就要求家庭成員必須信守社會主義公民個人層面的價值準則:愛國、敬業、誠信、友善;進而做到社會層面的價值取向:自由、平等、公正、法治;進而實現國家層面的價值目標:富強、民主、文明、和諧。換句話說,只要家庭成員能做到熱愛國家、工作兢兢業業、誠信為本、待人友善,就能營造一個良好的家庭氛圍;如果我們生活的社會遵循人人自由、人人平等、人人公正、社會法治,家庭個體就會在一個良好的社會環境下為社會做貢獻,不會給社會添亂;如果我們生活的國家富強、人民民主、社會文明、人人和諧的話,那么我們就生活在國富民強、社會穩定、人民幸福的社會主義社會。

2.隱性思政元素與工程地質的《地質構造》章節教學融合

在教授工程地質的《地質構造》章節時,涉及的章節有“巖層、褶皺構造、斷裂構造”的基本概念,然后挖掘各自類比的隱形思政元素,逐一展開論述。

巖層與思政元素融合。巖層指由巖石組成的地質構造層。故巖層屬于地質構造的基本單元,例如把一個團體比喻成地質構造層,那么團體成員即巖石,只有各成員之間和睦相處、相互幫助、團結一致,這個團體才可能取得較大成就。

褶皺構造與思政元素融合。褶皺構造指由于構造運動等地質作用的影響,使巖層發生塑性變形而產生的連續彎曲的構造形態。褶皺構造的本質是雖然巖層受到構造運動等地質作用的影響,但是巖層發生塑性變形而產生的連續彎曲,并未直接斷裂。這好比一個國家,我們國家十四年抗戰是中華民族歷史上的重要事件,也是世界歷史的重要組成部分。它展示了中國人民的堅韌不拔和團結一致的力量,也展示了中國軍隊的英勇斗爭精神。同時,抗日戰爭也在世界反法西斯戰爭中發揮了重要作用,為世界和平作出了貢獻。

斷裂構造與思政元素融合。斷裂構造指巖層受地應力作用后,當力超過巖石本身強度使其連續性和完整性遭受破壞而發生破裂的地質構造。斷裂構造的本質是巖層受到較大地應力作用后巖層發生斷裂,這種現象與褶皺構造相反。如果把斷裂構造比喻成日常生活中的正能量和負能量的話,我們要堅持養成積累正能量的良好習慣,與負能量決裂,俗話講“勿以惡小而為之,勿以善小而不為”,正能量需要不斷累積,從而實現從量變到質變的巨大飛躍。

地質構造基本理論與積極上進的思政精神在教學中有機結合。通過挖掘地質構造中某些概念術語自身所具備的內涵與意義,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,自覺為實現中華民族偉大復興中國夢努力奮斗。

3.隱性思政元素與工程地質的《地表地質作用》章節教學融合

在教授工程地質的《地表地質作用》章節時,涉及的章節有“外力地質作用、內力地質作用”的基本概念,然后挖掘各自類比的隱形思政元素,逐一展開論述。

內力地質作用與思政元素融合。內力地質作用是指地球內部各種力對地質構造和巖石變形等地質現象的影響和作用。這種作用來自地球內部的重力、地熱、巖漿、構造應力等多種力量,它們相互作用,形成了地球內部的力學場,引起了地球的變形和運動。內力地質作用好比內因,內因是事物的內部矛盾,內因是事物變化發展的根本原因。毛澤東在湖南省立第一師范求學期間,常拿著書到離第一師范不遠的一個叫南門的地方,在嘈雜喧鬧的大街邊看書,以此作為考驗,讓自己能夠胸懷靜氣,心緒不受外界所擾。不僅如此,他還給自己定下“靜坐”的日課,堅持每天靜心讀書,培養自己的定力。這正是說明了內因是事物變化發展的根本原因,外因通過內因起作用。

外力地質作用與思政元素融合。外力地質作用是以太陽能以及日月引力能為能源并通過大氣、水、生物等因素引起的地質作用,包括風化作用、剝蝕作用、搬運作用、沉積作用、固結成巖作用。外因是事物的外部矛盾。外因是事物變化發展的條件,外因通過內因起作用。當今世界正處于百年未有之大變局,人類社會既充滿希望,又充滿挑戰。世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展,和平與發展仍是時代主題。再如,如果一個人具有強大的綜合素質,那么即使他所處的外部條件如何紛繁復雜,他總能不忘初心、牢記使命,踔厲奮發、勇毅前行,成就一番事業。這里也說明了內因是事物變化發展的根本原因,外因通過內因起作用。

結 語

工程地質課程中融入“思政元素”的教學探索具有重要的現實意義,將思想政治元素合理融入課程教學,使學生在潤物細無聲中啟迪思想,感受教學內容的豐富多彩,提高學生學習的主動性。本文以《工程地質》的實際教學過程為例,基于思政元素的基本內涵、《工程地質》教學與延安紅色建筑地質思政挖掘、《工程地質》教學專業術語中挖掘隱形思政元素三個方面開展了多角度探討,希冀為融入思政元素的工程地質課程教學改革提供參考和借鑒。

參考文獻:

[1]賈斌,王榮,巨澍朋.工程地質課程思政教學設計與建設探索——以塔里木大學為例[J].科教文匯(中旬刊),2021(32):111-113.

[2]胡嫣然.《工程地質》“課程思政”教學設計研究[J].銅陵學院學報,2018(6):122-124.

[3]謝良甫,秦擁軍,王建虎.思政教育融入《工程地質》課程線上教學的探索[J].現代交際,2021(3):7-9.

[4]羅定倫.淺議“工程地質與土力學”課程中的課程思政[J].教師,2022(12):123-125.

[5]劉翠然,黃志全,張東曉,魏艷卿,黃騁.工程地質與土力學課程思政教學設計與教學方法探索[J].黃河水利職業技術學院學報,2022(3):86-90.

[6]牛曉麗,高程程,李心平,等.“大思政”格局下“水文地質與工程地質”課程思政建設研究[J].農業工程,2022(9):115-119.

[7]郭飛,左清軍,孔綱強,等.基于“挖掘-融合-協同-引領”原則的“工程地質”課程思政設計與實踐[J].中國地質教育,2023(3):53-57.

[8]張晶,張麗萍.基于OBE理念的《工程地質》課程思政元素挖掘及信息化教學設計[J].陜西教育(高教),2023(10):76-78.

[9]孫永帥,張薇.思政化的工程地質實驗及實習課研究綜述[J].高教學刊,2023(29):112-115+120.

[10]馬旭.新時代高校地學專業課程中的思政教育研究[J].有色金屬工程,2023(3):166.

(高俊義:延安大學建筑工程學院)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載