走近三位特教教師:為“折翼的天使”插上“隱形的翅膀”

作者:新聞中心 張晨悅

發布時間:2024-11-11 15:35:24 來源:陜西教育新聞網

標準化的籃球場上,藍白兩色的球服交替閃現、相互對抗,籃球與地面撞擊的聲音和球鞋擦地的聲響,在安靜的體育館里格外清脆。

這是前不久寶雞市特殘奧融合運動會上的一幕。球場上矯健的身姿和自信的面龐,來自陳倉區特殊教育學校一群智力障礙的孩子。幾年前,特教老師張海霞帶著很多疑問堅持給這些“折翼的天使”教授籃球;如今,15人的學校籃球隊經常到全國各地參加比賽,并且屢獲佳績。在她眼中,籃球就是這群孩子的翅膀,帶著他們展翅翱翔。

像張海霞一樣,很多特教老師用相信和堅持讓殘障學生重新找回了自信甚至獲得了生活技能。近日,記者走進部分特殊教育學校,近距離觀察特教老師們那些常人不曾了解的艱辛以及很多人不曾體會的成就感——雖然,他們是成就感來得最晚的人。

寶雞市陳倉區特殊教育學校教師張海霞正在為學生上體育社團課

“他們需要我!”

1999年,從寶雞市體育運動學校畢業的張海霞被分配到陳倉區特殊教育學校擔任體育教師。當得知這個消息時,她內心起初是有些抵觸的。彼時,這所學校的學生都是盲聾啞兒童,完全不會手語的她,感覺和學生處在兩個相隔的世界,這種“迷茫感”,讓她多次萌生出放棄這份工作的念頭。

然而,開學第一天張海霞就受到了一次觸動:開學典禮上,當國歌奏響,那些孩子雖然不能言語,口中發出的只是“烏拉烏拉”的聲音,但他們每個人都努力地用自己的方式跟著節奏唱國歌。“這些學生雖身體有殘缺,但他們的心靈和其他孩子是一樣純凈且充滿力量的。”張海霞告訴記者,在普通學校,學生擁有很多優秀老師,不缺她一個;而在特殊學校,師資力量遠遠滿足不了學生的需求,學生對教師的依賴度又遠遠高于普通學校。

工作第一年,學校缺數學老師,學體育出身的張海霞毫不猶豫地擔起這一重任;沒過多久,學校又安排她去教語文,她再次轉換角色。為了理解孩子行為背后的含義,她每天蹲在教室里陪他們玩耍,摸清每個孩子的性格特點。下班后,她翻看手語字典,收看手語新聞,自學特殊教育學等課程,遇到難處就向有經驗的老師請教。在朝夕相處中,張海霞感受到這些孩子的不易。“比起關注他們的學習進度,我更關心他們的生活和心理健康。”擔任班主任期間,她設立了生日會,每當有學生過生日,她都會親自煮了雞蛋買來牛奶送上祝福;冬天宿舍冷,她會給每個學生找來暖水瓶灌上熱水暖腳。

2014年,學校由原來的聾啞教育轉成培智教育。這一變化,讓張海霞又迎來了一次從無到有的挑戰。“教室里孩子們年齡大小不一,認知能力也是參差不齊。每當上課鈴聲響起,有的學生會條件反射般地捂耳朵,有的則會用力拍桌子,還有的會狠狠地咬自己衣服,更有甚者會突然沖出教室,場面一度失控。”提起剛轉型后的第一個月的“混亂”場面,張海霞至今仍記憶猶新。

與思維和自理能力相對正常的盲聾啞學生相比,教導智力障礙兒童有太多未知的風險,盡管已經有思想準備,但持續襲來的困難還是超過了張海霞的預想。為了讓學生學會最新版課間操,她把動作一一拆解簡化后,手把手地教:“一個八拍的伸展運動,普通人幾分鐘就能學會,但是對于這些孩子來說可能需要重復上千遍,讓他們產生肌肉記憶,從而達到條件反射。”如今,學校廣播里放的課間操指令,是她親自錄音的,那聲音溫柔又堅定,引導著同學們做好每一個動作。

為了讓學生們收獲更多快樂和自信,自2021年學校籃球、羽毛球、田徑3個特奧社團建立以來,張海霞帶領隊員刻苦訓練,先后在各級各類比賽中取得佳績。面對工作調動的機會,她堅定地說:“我不去,這里的孩子需要我。”

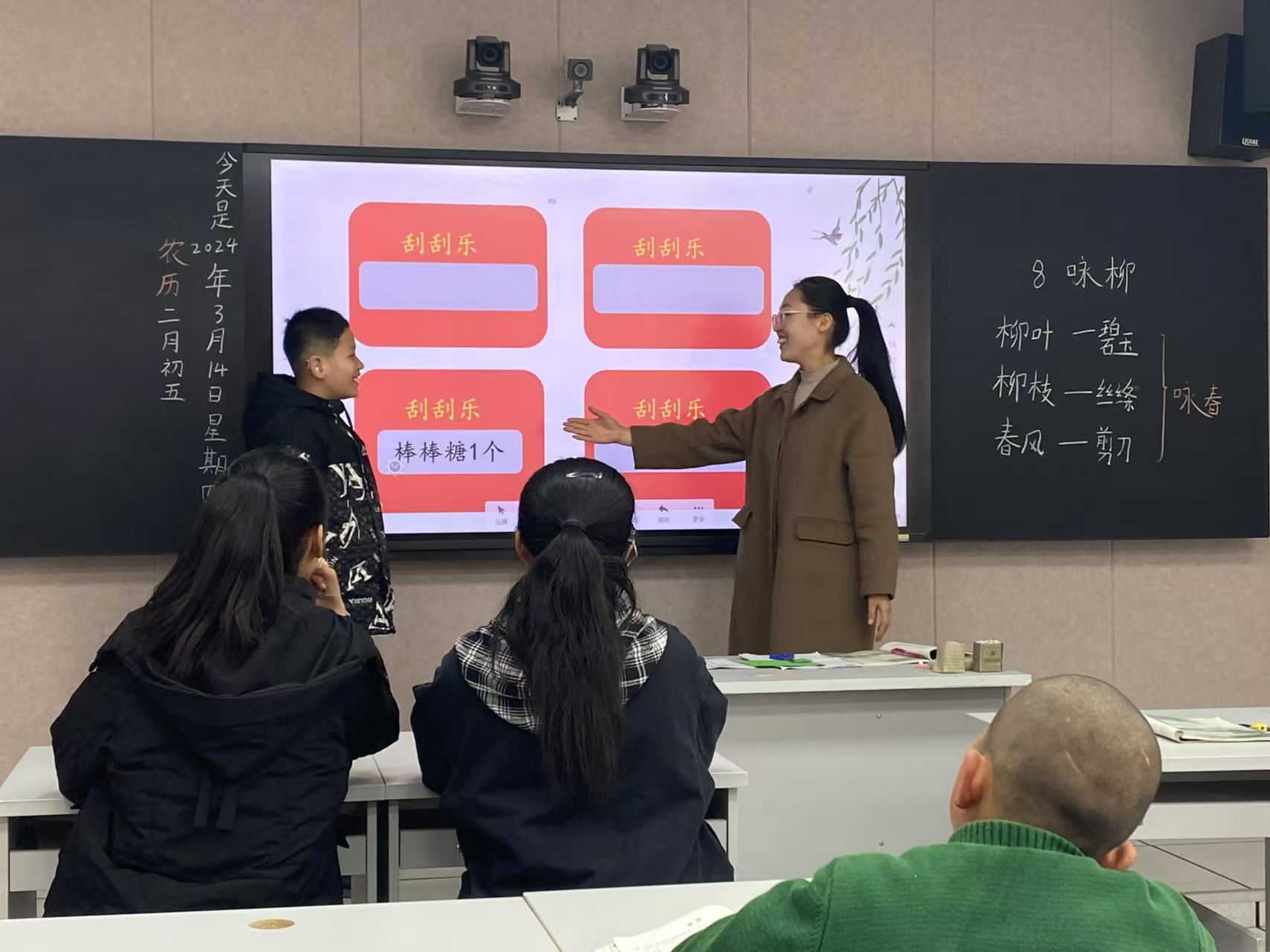

西安市啟智學校教師毛鑫輝課堂上與學生互動

用專業守護“折翼的天使”

在一堂《歡樂水果派對》課中融入多感官訓練、康復運動、自制視覺提示卡等內容,專家提問環節近乎秒答各類問題……在全國第四屆教育康復技能大賽中,西安市啟智學校教師毛鑫輝脫穎而出,奪得一等獎。

與張海霞不同,毛鑫輝是科班出身。2011年,他從華東師范大學言語聽覺科學專業畢業后來到西安市啟智學校,從此便投身于培智教育教學康復一線。“以前從沒想過要當老師,更沒聽過特殊教育,大學調劑志愿學起了特殊教育專業后,我一度努力學習考班上前幾名,爭取換專業的機會……”他說,隨著深入學習,他不但沒有轉專業,反而堅定了從事特教行業的信念。

初入職,毛鑫輝擔任低年級班主任并從事生活數學、康復訓練工作,理論知識與實際教學之間的巨大差異,曾讓他無數次“抓狂”過。“在培智學校,同一個班的10名學生里,就有可能有10種不同的類型。在我的班上,有智力障礙、語言障礙、情緒和行為障礙兒童,實際智力水平參差不齊。”毛鑫輝深知,面對這些孩子必須要有獨特的教育方法。于是,他開始嘗試千百遍的輔助支持、各類教學具的創新應用以及專業方法的一次次實踐,不斷地調整干預方法和教學策略。

在講孤獨癥康復訓練課《彩虹農場》時,毛鑫輝至少要準備4個層次的教具。給有識字能力學生用的文字卡,給識字能力較弱學生用的圖文卡,給沒有識字能力學生用的圖卡,給有言語溝通障礙學生用的溝通板,當然,他還會帶水果蔬菜、生活用品等實物。有人曾問他:“為了一堂課準備這么多東西,值得嗎?”毛鑫輝說:“每個孩子都應該有自己的成長,雖然他們可能起跑慢一些,但我們不能放棄。”

在擔任班主任的3年里,毛鑫輝的辦公位就設置在教室里面——這也就意味著,只有等學生們放學了,他才有時間專心教研備課。“特教學校的班主任不是一般的愛心、耐心能夠勝任的。”毛鑫輝感慨道,“但每當看到孩子們純真而無辜的眼神,看到家長送孩子來時的痛苦與無奈,我就知道,自己的付出是多么有意義。”

與毛鑫輝一樣,彬州市特殊教育學校聽障語文教師溫巧麗同樣把因材施教作為每日的“必修課”。為了幫助學生學會發音,她會把嘴唇貼近他們的手背,讓他們感受氣流的有無和大小,甚至在學習舌根音時,讓學生的手伸進自己的嘴里,觸摸發音時舌頭的位置。經過幾番努力,一些孩子從開始不會字母發音,到現在能主動向老師問好,向爸爸媽媽問好;一些孩子從不理解手指語、手勢語,到現在能在做錯事時互相說“對不起”“沒關系”。

很多家長聽到孩子能張口說話了,激動地熱淚盈眶。那一刻,溫巧麗感受到了這份職業帶來的成就感。

彬州市特殊教育學校教師溫巧麗引導學生作示范

讓融合教育打開一扇窗

黨的二十大報告提出“特殊教育普惠發展”;2023年出臺的《關于實施新時代基礎教育擴優提質行動計劃的意見》提出強化優質融合發展等舉措。對張海霞而言,落實這些目標就是要從實際行動出發,她帶領學生加強體育鍛煉,并積極和普通學校開展系列融合活動,讓學生在各類友誼賽中增強體質、增進友誼、培養自信、分享快樂。

然而,僅僅這些還不夠,讓更多特殊教育孩子走進普通中小學課堂才是實現融合教育的關鍵。為此,2016年10月,陳倉區特殊教育學校成立區特殊教育資源中心,指導全區三類殘障兒童學習教育和康復訓練工作。目前,資源中心共輻射54所義務教育學校。可保障95名特殊教育兒童隨班就讀,為融合辦學提供了借鑒經驗。“將有一定學習能力的特殊學生安置在普通教育學校,和健康學生一起學習成長,才是真正意義上的教育公平。”陳倉區特殊教育學校校長劉存倉說。

毛鑫輝呼吁更多社會力量參與進來。他多次前往商洛、渭南、寧強、彬州等地開展支教交流活動,通過公開課展示、專題講座等形式呼吁更多人參與特殊教育。他還利用周末走進公益組織,積極向志愿者宣傳普及各類特殊教育知識,為“美麗中國”項目的支教老師解讀隨班就讀學生的支持策略,宣傳融合理念。

2022年,教育部等七部門發布《“十四五”特殊教育發展提升行動計劃》,特別提到孤獨癥兒童教育基礎相對薄弱的問題。毛鑫輝積極申報并完成了校本課題《自閉癥兒童交互式語言干預的案例研究》和市規劃小課題《應用輔助溝通技術開展自閉癥干預的案例研究》,他希望通過課題引導逐步嘗試攻關孤獨癥學生干預的關鍵難題。在全市教育系統奮力完成基礎教育三年提升計劃目標的關鍵時期,他積極參與新建特殊教育學校、融合幼兒園的建設指導工作,為各區高質量完成融合幼兒園建設提供了重要參考。

在特殊教育的三尺講臺上,張海霞“從無到有”用了24年,毛鑫輝從特教畢業生成長為康訓骨干用了13年,溫巧麗從新人的迷茫到獲得職業成就感用了12年……像他們一樣,許許多多的特教人把青春揮灑在這一不平凡的事業中,讓更多殘疾孩子擁有了不一樣的人生。

投稿

投稿 APP下載

APP下載