指向素養的語文項目化學習

作者:■文/鹿淑豪 強曉姣

發布時間:2024-10-15 10:17:34 來源:陜西教育·教學

核心素養是課程標準研制(設計)的DNA,是貫穿課程標準修訂的一根紅線,也是課程實施和教學改革的總綱和方向,各級教育部門都在大力推廣,特別是“優化課程內容組織形式,通過主題、項目、任務等形式整合課程內容”這些理念如何落實,大家都在積極地探究和實踐中。上海市教委行動較快,在《上海市義務教育項目化學習三年行動計劃(2020 —2022年)》的基礎上,2023年8月又發布了《上海市教育委員會關于實施項目化學習推動義務教育育人方式改革的指導意見》,11月再次召開義務教育項目化學習推動育人方式改革啟動會,將項目化學習納入課程實施方案。從聽到學,從學到做,從被動到主動,從傳統到創新,上海走在了全國前列。

西安高新第七小學經過六年的探索,在主題項目化、學科整合項目化、生活項目化的基礎上,立足學情,嘗試將項目學習思想常態化融入語文學科日常教學中,在不同樣態的呈現中突出實踐育人,強調知行合一,倡導做中學、學中用、創中學,總結出了點滴可操作的方法。

一、以任務驅動激活單篇課文教學

項目化學習是著名教育家克伯屈1918年從杜威“做中學”的教育思想出發,在“問題教學法”的基礎上提出的。項目化學習是一種以問題為驅動,以學生為中心,以解決現實問題為目標的教學組織形式和方法。在項目化學習過程中,學生圍繞驅動問題,積極調動資源、收集信息、探尋方案,將所學知識、技能應用于課堂內外,解決具有現實意義的問題。

受大班額等因素影響,班級學生都是排排坐,教師講、學生聽,這種教學方式并不適用于所有教學。尤其是在新課標、新理念下,統編教材在每冊都精心安排了與科學創想相關的單元,跨學科、科學探究元素十分鮮明,用以培養學生的理性思維和表達能力。認真研讀教材,教師就能感受到編者的用心。如統編版四年級語文上冊第15頁的第二單元圍繞“學貴有疑”安排了一組課文,語文要素為:閱讀時嘗試從不同的角度去思考,提出自己的問題。同樣,四年級語文下冊也在15頁的第二單元安排了一組課文,語文要素為:閱讀時能提出不懂的問題,并試著解決。由此可見,編者希望學生能夠從“聽”轉為“問”。因此,教師要努力變被動的“講堂”為自主的“學堂”,并采用項目化學習方式,讓學生在探究、合作中思維流淌,創新閃現。

下面,筆者以統編版四年級語文上冊《蟋蟀的住宅》一課為例,簡要談一談單篇課文教學如何被項目化教學所激活。

第一課時:熟悉課文內容,了解課文大意,走近法布爾。

第二課時:以問題引入,從課文中感受蟋蟀的住宅是“偉大的工程”。

學習單上列出學習支架,如下:

1.認真閱讀課文,勾畫相關語句,并在旁邊做批注。

2.小組交流,抓住關鍵詞句,談體會。

3.合作完成思維導圖或蟋蟀的住宅剖面圖,展示“偉大的工程”。

4.選出代表在班內進行交流。

這些學習任務的目標指向是讓學生通過閱讀,了解蟋蟀洞穴的特點,以及蟋蟀因地制宜、科學選址、精心設計、細心修筑、耗盡畢生精力、付出艱辛修建洞穴的經過,這些都是“偉大工程”的具體表現。學生要想呈現邏輯性強的思維導圖,或直觀呈現科學性強的蟋蟀洞穴剖面圖就要認真閱讀課文,精心賞析,提煉歸納,內化吸收。這樣才能將語文與科學、美術等學科結合在一起,這一階段主要建立在“識記、理解、應用”的基礎上。

隨著教學的深入,高階思維逐漸顯現。各小組可以選派代表在班級進行交流,代表要充分聽取全組意見,并能將圖示內容用自己的語言表述清楚。筆者作為項目合伙人有著足夠的知識儲備,時刻跟隨學生交流的節奏對學生進行適當引導,如果學生討論的范疇超過了筆者的預期,筆者則會及時轉變角色,成為學生的同盟軍,與學生一起進行探究。這樣的課堂,從閱讀到思辨,從理解到創造,充滿了活力。

到這里,學習探究并未止步,筆者提出問題:“法布爾為什么會被稱為昆蟲界的荷馬?”讓學生根據筆者提供的關于《荷馬史詩》相關資料,結合自己了解的法布爾,緊緊聯系課文,談談自己的理解。

從這篇課文的字里行間,學生已經感受到了這一“偉大工程”源于法布爾的細致觀察、持續觀察,追根溯源是他對昆蟲的熱愛。把蟋蟀當人描寫,把它的洞穴當人的“住宅”來刻畫,都能使讀者感受到其中濃濃的愛。也正是因為這種愛,法布爾才能完成偉大的著作《昆蟲記》。

至此,單元要素“學習持續、細致觀察”和語文核心素養“閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究”在課堂上得到了充分地體現。更重要的是,法布爾對自然的熱愛和敬畏,以及他嚴謹的科學態度、孜孜不倦的科學精神,滲入了學生精神的血脈。學語文的過程就是學做人的過程,師生雙向奔赴的課堂也就成了指向素養的活力課堂。

其實,要用項目化教學方式激活單篇課文教學,教師只需先將零散、細碎的小問題歸整成一個具有引領作用的大問題,即“驅動問題”。然后根據學習目標、文本特點給出學習支架,幫助學生圍繞驅動問題探究、交流、提升,達到學習目標。學習過程中,教師應退下講臺,變身學生的學伴,和他們一起學習,一起解決問題。師生互相啟發、協助共進,課堂就從以前傳統的“聽講”式,進階為指向素養的“創生”式。

二、以整體設計助推大單元教學

大單元教學在很多省市已被實踐,它突出整體性、系統性,單元整體推進,要有大問題、大情境、大活動,這與項目化學習理念完全契合。項目化學習強調問題驅動下的學用結合,指向解決真實問題的能力。將項目化學習與大單元教學相結合,可以彌補單課教學帶來的知識碎片化,讓學習更加趨于系統化、完整化。備課時,筆者認真研讀了課文,以單元要素為主線,根據課文特點和任務,研判重點,科學整合,整體設計,循序地開展了學習活動。在具體的教學中,筆者發現學生素養提升很快。下面,筆者以統編版二年級語文上冊“家鄉”單元整體推進為例,作以簡要分析。

“話”家鄉:5課時左右。在講授這篇課文時,筆者根據統編語文二年級上冊“家鄉”單元“語言理解、積累與表達”這一關鍵要素,用“提升語言表達水平”這一本質問題整合本單元課文,以“如何當好家鄉小導游”這一驅動性問題鼓勵學生用“小導游”的身份介紹家鄉的美麗風光,激發學生的創造思維和實踐能力。

核心知識:聯系上下文,結合生活經驗,理解詞句的意思;仿寫句子,提升寫話能力;積累詞語,并運用;增強認識家鄉、贊美家鄉的情感。

關鍵能力:理解、積累與表達。

驅動問題:如何當好家鄉景點的小導游。

入項活動:觀看西安景點宣傳片,出示相關資料及名家評價,激發學生的自豪感;組建小組,思考交流:怎樣才能把家鄉的美景更清楚、更具體地介紹給更多的游客。

教學推進:以課文《黃山奇石》《日月潭》《葡萄溝》為例。

探究活動一:詞語萬花筒。認讀、積累、交流、理解三篇課文中的優美詞語,了解在導游詞中可以運用積累的詞匯。

探究活動二:最美的風景。了解以上三篇課文的主要內容,抓住景物的突出特點,按照一定順序進行介紹。

探究活動三:慢慢走,細細賞。通過品讀課文中的優美語句,細致觀察、發揮想象,學習例文的表達順序,嘗試從不同角度具體介紹景物。

探究活動四:小導游蛻變記。了解導游詞和文本的區別,嘗試把課文內容變成導游詞。

各位游客大家好!歡迎來到_______。我是________,希望今天的游覽能給您帶來快樂的體驗。

……

今天的旅程就到這里,希望我的講解能讓您記住這美麗的地方。

探究活動五:“話”家鄉——小試牛刀。請學生結合自己參觀的一處風景名勝及相關資料寫一篇導游詞,并試著介紹給朋友和家人。

成果展示:全班在單元學習結束時,會舉行一次景點推薦會,并邀請本班教師、家長和其他年級感興趣的學生、教師參加。屆時,每組將推薦一名小導游,在班級根據導游詞(演示文稿或視頻)進行講解,最終評出最佳小導游、最具魅力景點、最佳團隊、最具創意導游詞等獎項。

如上,圍繞低段“表達與交流、梳理與探究”素養目標,筆者與學生一起觀察體驗,表達交流,讓語文學習在生活中發生,在獨創中提升,在合作中閃光。整個設計過程,圍繞語文學科素養推進,關注“識字與寫字、閱讀與鑒賞”要素,在完成“字詞句段篇”基礎目標的基礎上,指向核心素養,指向育人。

這樣的大單元教學,讓“重構”成為重點,基于教材,基于生活,給予了學生更多的探究、創新空間。用真實的驅動性問題激發了學生的學習興趣,在豐富學生語言積累、學習表達方法的基礎上,提升了學生的語言應用能力及表達能力。

此外,筆者圍繞語文學科核心知識展開教學的同時,將信息、美術、音樂等學科知識、技能也滲入其中,極大地提升了學生語言表達能力,培養了學生的審美創造能力,有效落實了核心素養的相關要求。

三、以教材重組豐富主題學習活動

為了讓語文學習深度發生,讓語文核心素養落地有聲,教師要有整體解讀教材的能力,以及科學的育人理念。

語文教材每個單元的主題雖然鮮明,但不是每個單元都適合采用項目化學習的方式推進。認真研讀整冊教材后,筆者找出了一些主題相關的課文,并將這些課文進行了重組,深受學生的喜歡。例如,筆者將統編版二年級語文上冊中關于“水”的課文進行了重組,通過閱讀鑒賞、表達交流、梳理探究,極大地培養了學生的好奇心和思辨力。下面,筆者結合教學實際,作以簡要分析。

“我”是什么:二年級語文上冊第一單元課文《我是什么》以及語文園地中的《企鵝寄冰》與第七單元的《霧在哪里》《雪孩子》都是圍繞“水”展開豐富想象,展現了水神奇的變化,賦予了水不同的性格和形象。筆者圍繞“我是什么”這一主題將其進行了整合,大約用6課時,讓學生初步了解“我”的特性,獲得初步的情感體驗;在拓展閱讀和實踐探究中進一步了解“我”的特性與變化,產生閱讀科學童話、探索大自然奧秘的興趣。此外,筆者還將科學、美術、道法等知識融入其中,鼓勵學生用不同的形式和創意向他人介紹“我”,并在不同的情境中,利用“我”的本領與特性解決實際問題,從而養成保護環境、熱愛環境的好習慣。

核心知識:讓學生了解水的變化規律,產生閱讀科學童話、探索大自然奧秘的興趣,樹立保護環境、熱愛自然的意識的同時,能夠用自己的話簡單說出水的變化過程,主動和小組成員交流討論,大膽提出問題,通過閱讀、觀察、請教、討論等方式積極思考探究,并分享自己解決問題的辦法。

驅動問題:如何把千變萬化的“水”介紹給大家?(本質問題是讓學生了解水的變化規律,大膽想象,產生探索自然奧秘的興趣)

在項目推進中,學生通過探究“尋找大自然中的‘我’”“神奇多變的‘我’”“‘我’的現狀”制作了水的循環圖,創編了《“小水滴”旅行記》繪本,學生還把千變萬化的“水”介紹給大家,這樣的創生成果讓學生思維表現形式更加豐富。

此外,筆者除了將語文課本中相關聯的內容進行重組外,還圍繞同一主題內容進行了跨學科重組。

《樹之歌》是統編版二年級語文上冊第二單元的一篇識字課文,課文從樹葉的形狀、樹葉的特點、樹木的生長環境和開花的香氣這幾個方面,分別介紹了祖國大江南北常見的樹木,讓學生從中學字、識詞。二年級美術上冊《大樹的故事》一課主要是讓學生通過繪畫等形式,了解樹木的特點,感受大自然的奇妙和美好,激發學生對大自然的喜愛之情。

筆者根據秋天的季節特點,將這兩個學科的內容進行了整合重組,并鼓勵學生走出課堂,走進大自然,實地觀察了解樹木的結構、習性等,充分感受大自然中樹木種類的豐富多樣。在筆者的引導下,學生充分發揮自己的想象力,用樹葉畫、拓染的方式將樹之美展現出來,并創編詩歌和繪本,如繪本《一片葉子落下來》就是學生“語言運用”“思維能力”“審美創造”的生動表達。

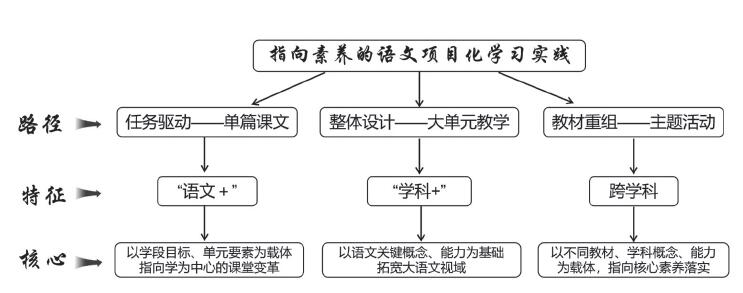

隨著新課改的進一步推進,教師也切實感受到要培養學生的核心素養。跨學科融合性教學能夠為學生提供廣闊的學習空間和實踐領域,真實情境、實踐活動更是“學用結合”“指向素養”的有效載體。這些不僅對學生是挑戰,更是對教師的挑戰。教師要具備應戰能力和應變素養,轉變觀念,從研究“如何教”向深入思考學生“如何學”轉變,還要敢于突圍、創新思辨,變革學習方式,發展學生的核心素,下圖是西安高新第七小學指向素養的語文項目化學習實踐方式。

萬變不離其宗,從“單篇”到“單元”,從“單個學科”到“學科融合”,從“學科知識”到“核心素養”,語文教學逐漸走向從“教”到“學”的變革與創新,走向素養導向的課堂實踐。最好的教育,是面向未來的教育。因此,教師要面向未來,學課標、讀文本、深入挖掘其中“素養”育人內涵,還要將語文教學與項目化學習巧妙結合起來,為學生創造未來,贏得未來。

作者單位 西安高新第七小學

投稿

投稿 APP下載

APP下載