學思行結合創新工科院校教育碩士人才培養模式

作者:吳春容 向美仙

發布時間:2024-09-26 10:44:49 來源:陜西教育·綜合

百年大計,教育為本;教育大計,教師為本。隨著時代向前發展,高質量教師隊伍逐漸成為提高國民素質、增強人力資源、推動教育發展、推進國家現代化建設的中堅力量。目前,我國正在積極實施“教師教育振興行動計劃”,建立以師范院校為主體、高水平非師范院校參與的中國特色師范教育體系。高等學校,特別是工科院校,在學校定位、生源儲備、師資力量等多方面不占優勢的情況下,如何在新時代全面深化改革的新背景下抓住新機遇,如何在教師隊伍建設改革的新形勢下應對新挑戰,探索出符合自身特點與優勢的教育碩士人才培養的新模式,將是工科院校教師教育的建設重難點和發展關鍵點。

一、工科院校教育碩士人才培養的意義與必要性

2018年1月,中共中央國務院印發的《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》提出:“大力振興教師教育,不斷提升教師專業素質能力。”2021年3月,習近平總書記也強調:“教師是教育工作的中堅力量。有高質量的教師,才會有高質量的教育。”新時代,我國在推動教師隊伍建設方面卓有成效,就教師的學歷層次而言,基礎教育階段教師的學歷水平逐年提升,本科學歷逐漸成為教師招聘的基本要求。盡管教師隊伍的數量不斷壯大,但我國仍然缺乏高素質、專業化、創新型的教師。國家教育發展需要可持續的高水平師資力量。師范院校雖然為教師隊伍輸送了一大批優秀人才,但其數量仍然有限,無法滿足我國發展現代化教育的需求。鑒于此,高等學校,尤其是工科院校,在國家政策的鼓勵下,應該積極響應教育號召,積極參與教師教育培養工作,造就一批具有廣博知識、深厚情懷、專業能力、創新意識的高質量教師。工科院校與師范院校相比,學校定位有所不同,生源力量有所不足,師資儲備也有所欠缺,在諸多因素上缺乏師范教育培養的優勢。如何應對新挑戰、抓住新機遇?工科院校必須從兩方面進行深入思考,探索出路:一是要轉變劣勢,工科院校在看清自身發展的不足后,應該積極尋求解決方式,在生源和師資缺乏的情況下,重點培養教育碩士等高層次人才;二是要創新優勢,結合自身已有資源,挖掘潛在優勢,借鑒師范院校優秀的育人經驗,創新教育碩士人才培養新模式。

二、工科院校教育碩士人才培養的現狀與新要求

根據研招網數據,目前全國設有教育碩士培養點的非師范院校數量已經多于師范院校,如學科教學(語文)專業分布點在全國有61所高校,其中師范院校占28所,非師范院校占33所。非師范院校在教育碩士人才的培養方式、培養目標、培養方案、課程結構設置等方面往往借鑒師范院校的育人經驗,在不同程度上難免存在同質化現象,缺乏符合自身院校背景優勢和新時代發展特點的新模式。工科院校的教育碩士培養模式與綜合性院校、師范院校相比,缺乏明顯的差異性優勢,更需要加強核心競爭力。如果繼續采取傳統的以課堂、教師、教材為主的培養模式和課程體系,工科院校培養的教育碩士在研究生學習期間容易錯失與本校優勢特色專業緊密結合的機會,也會缺少理工科邏輯思維和創新能力方面的訓練。面對這樣的現狀,工科院校研究生教育教學改革具體應該遵循什么樣的教育原則、依據什么樣的時代要求、采取什么樣的培養模式,以適應國家發展和教育改革的總體需要呢?

2014年,教育部印發的《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》提出,中國學生發展核心素養的基本內涵包括自主發展、社會參與和文化基礎。2017年,中共中央、國務院出臺的《關于加強和改進新形勢下高校思想政治工作的意見》指出“堅持全員、全過程、全方位育人”。2020年,習近平總書記對研究生教育工作作出重要指示并強調“黨和國家事業發展迫切需要培養造就大批德才兼備的高層次人才”。根據國家政策提出的育人方針,工科院校教育碩士人才的培養應融匯古今,既要遵循古代學思行并重的教育原則,又要順應新時代發展的培養要求。

一是要注重理論和實踐的雙向結合,從理論認識走向實踐探索,從實踐發現走向理論創新。理論與實踐的結合是馬克思主義固有的理論特質。十月革命的勝利、中國革命的成功、中國特色社會主義的偉大實踐等,充分彰顯了理論與實踐相結合的重要意義。隨著時代的發展,高校培養教師的模式也逐漸注重創新實踐,但仍以傳統教學模式為主,注重理論知識傳授。因此,工科院校要積極抓住理工科高校重實踐的特質,將理論和實踐有效融合,提升學生的創新實踐能力,幫助學生實現感性知識和理性知識的雙重飛躍,培養自主學習的品格。

二是要突出師評和互評的雙向結合,從教師評價走向多元評價,從多方建議走向專業指導。工科院校應該貫徹“全人教育”的教育精神,從單一的學業成績評價轉向多元評價。首先,評價主體要多元化,評價主體可包括學生本人、同伴和教師。其次,評價內容要多元化,將終結性評價與形成性評價相結合,采取動態追蹤,關注學生的專業素質、人文素質、組織管理能力、科研創新能力、分析和解決問題的能力等。最后,評價方式要多元化,可采取傳統的紙筆記錄和學習檔案袋等,也可以通過錄音錄像設備和電腦等現代設備記錄學生的成長過程。多元化評價可以幫助學生形成全面的自我認知,學生也更容易提高問題意識和思辨能力。

三是要注重課堂與活動的雙向結合,從課堂學習走向活動培養,從活動育人走向課堂育魂。教育最重要的就是幫助學生更好地表現自己,實現健康成長和全面發展。潘洪建教授提出,活動在我國課程發展中經歷了活動“教育化”、活動“課程化”、活動“綜合化”的三個時期。由此可見,活動在我國教育領域中有著不可替代的作用。在課堂學習中開展活動,可以創造更愉悅、自由的課堂氛圍,給學生提供個性化發展和文化展示交流的機會,有效提升學生的自信心與文化修養。與此同時,活動育人也是課堂實施因材施教的生動體現,有助于促進學生的全面發展和健康成長。

三、工科院校教育碩士人才培養新模式的探究與實踐

面對新時代教師隊伍建設改革的新挑戰和新機遇,四川輕化工大學結合本校已有的教育資源和潛在優勢,在借鑒外校開展研究生“第二課堂”的經驗基礎之上,依托學術沙龍的獨特優勢和重要作用,將其與教育碩士研究生培養模式相結合,摸索出一套關于開展教育碩士“第二課堂”的全人育人模式——“金筆銀粉沙龍”。

“金筆銀粉沙龍”每月定期邀請校內外知名專家、心理指導員、禮儀培訓師、優秀教師等來學校開展沙龍活動,形成學術交流共同體。學生在與教師和專家學者的交流討論中獲取“養料”,全面成長。除了學術活動外,沙龍還會就教師核心素養、課堂管理等相關專題展開討論和演練,培養學生成為教師的核心素養。同時,借助“金筆銀粉沙龍”平臺舉行英漢書法展示、演講實訓、板書海報、英語賽課等一系列活動,將對教育碩士在校內的素質技能培養的實訓活動常態化。該沙龍是面向教育碩士開展的“第二課堂”活動,是“第一課堂”的延伸和補充,是青年教師“傳幫帶”的平臺,旨在切實提高學生的實踐能力、創新能力和綜合素質,并在四川輕化工大學外語學院率先進行實踐探索。

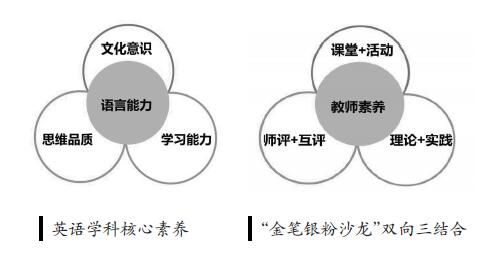

四川輕化工大學外語學院為培養學科教學(英語)專業教育碩士的專業能力和素養,將“金筆銀粉沙龍”與英語學科核心素養深度融合(見下圖),轉變了以理論為主、教師為主、講座為主的傳統學術沙龍,開創了教育碩士人才培養新模式,突出育人新特點。

一是好“學”,將理論與實踐雙向結合。一方面注重理論的學習,通過文獻分享、科研討論、專題講座等讓學生掌握多方面的知識,設置多樣的研討主題,包含英語教學、教育學、心理學、文學等領域,同時結合工科院校應用型專業課程優勢,開展跨學科交流與合作,促進學科之間的交叉融合,拓展教育碩士的專業視野;另一方面強化實踐練習,通過課堂教學展示、匯報演練、經驗交流等豐富的形式增強學生的實踐能力,激發學生的表現力與創造力。

二是重“思”,將師評與互評雙向結合。在教師的指引下,以學生為活動主體,采取“講—議—評”的研討形式。在學生講解結束后,與同伴開展提問討論并進行同伴互評,隨后教師提出總結建議。在整個評價過程中,同伴的多維評價和教師的專業評價能夠幫助學生看清問題、反思不足,對自我有更全面的認識,進而更深入地開展學術研究。與此同時,教師鼓勵學生表達想法、提出質疑,提升了學生的思辨能力與創新能力。

三是養“行”,將課堂與活動雙向結合。多樣化的活動展示將課堂交給學生,讓學習充滿快樂,讓課堂充滿學習氛圍的同時也增添了文化藝術的熏陶,拓展了學生的興趣與能力,發展了學生的個性和特長,提高了學生的文化品格。活動主要包含聽歌識詞、說學逗唱、詩歌朗讀、粉筆字書寫、簡筆畫設計等,是英語技能聽、說、讀、寫、看的具體實施,是因材施教的生動展現,有效推動了學生的健康成長和全面發展。

在學思行的全面培養過程中,學生的學習能力、思維品質、文化意識不斷提升,語言能力也日益增強。無論是科研討論、文獻賞析,還是課堂展示、才藝表演,學生的語言表達交流和人際溝通能力等都在潛移默化地向上發展,促使其專業能力不斷提升,教師素養不斷提高,創新意識不斷加深,逐漸成長為高素養、專業化、創新型的教師。

“金筆銀粉沙龍”通過理論與實踐、師評與互評,課堂與活動的結合,拓寬了教育碩士的科研創新視野,提升了工科院校教育碩士的綜合素質與核心競爭力,為青年教師的“傳幫帶”搭建了新平臺,同時也為工科院校如何有效開展教育碩士“第二課堂”,創新全人育人模式,培養高素質、專業化、創新型的教師提供了啟發和參考。值得強調的是,該沙龍在具體運用中,需要注重理論與實踐的有效結合、評價結果的有益利用、活動的有序開展等。未來,仍需要在實踐中繼續探索,加以改進和完善。

本文系四川外國語言文學研究中心項目“非師范院校學科教學(英語)教育碩士人才培養研究”(項目編號:SCWYH21-01);四川輕化工大學研究生教改項目“金筆銀粉沙龍”(項目編號:JG202109);四川輕化工大學教改項目“基于課程建設的高校教學學術共同體建設研究”(項目號:JG-2337)研究成果。

作者單位:四川輕化工大學

投稿

投稿 APP下載

APP下載