適融善創 向上生長

——延安寶塔區創新實驗小學“館校結合”課程的校本實踐

作者:劉丕斌 姜 華

發布時間:2024-09-24 09:45:45 來源:陜西教育·綜合

未來已來,將至已至!當我們步入知識迭代升級的人工智能時代,學校一定要教會學生在未來生存的能力。科學教育更要培養學生的核心素養,并逐步形成適應個人終身發展所需要的正確價值觀、必備品格和關鍵能力。

延安市寶塔區創新實驗小學(以下簡稱“創新實驗小學”)是一所位于延安城鄉接合部的“年輕”學校,秉持“適融善創·向上生長”的小學科學教育理念,借助緊鄰延安科技館的位置優勢,積極探索核心素養視域下“館校結合”的課程構建與實踐,拓寬學科育人的深度與廣度,全面提升學生綜合素養,走出了一條守正創新的高品質發展之路。

一、以“融創”為根,營造科學教育文化場域

為了讓科學教育更好地促進學校內涵發展,2021年學校全局思考科學教育,確定了以“融創”理念為根,努力營造積極向上的科學教育文化場域,讓校園文化走向富有創新精神的新境界。

融創,即適度融合、善于創新。融,意為融德、融智、融美。創,則為創啟、創生、創新。

融德,學校聚焦道德、倫理、審美和品格等內容,關注科學精神與人文精神的有機統一。因為,“堅定理想信念、厚植家國情懷,強化社會擔當”是所有學科課程的育人目標之一。“弘揚科學家精神,增強做中國人的志氣、骨氣、底氣,從而樹立為國家高水平科技自立自強、實現民族偉大復興而奮斗的遠大理想”是科學教育教學工作的愿景目標。

融智,學校的科學教育不僅是傳授科學知識、科普常識,更重要的是采用學生喜聞樂見的教育方式,滲透科學觀念,讓學生形成嚴謹的科學態度,掌握科學的研究方法,領悟崇高的科學精神,鼓勵他們從對科學的淺層興趣走向深層志趣。

融美,聚焦科學課程中的審美元素,挖掘關聯學科中的人文內涵,借助跨學科的教學方式,讓全體師生在科學課程與美育中實現雙向奔赴。

創啟,新課程理念下的科學教育就是要點燃學生的思維火花,讓他們蓄積科技智慧,開啟高品質的人生探索之路。

創生,即讓孩子們奇思妙想,在他們的心靈播下創新的種子,成為一個善于創造、樂于創造的人。

創新,乃科學的本質,構建一種創新的生態是科學教育的靈魂所在。科學的核心是發現,技術的核心是發明,工程的核心是建造,這些就需要讓學生像科學家一樣思考,像工程師一樣實踐。

二、構建館校課程實施樣態

課程是實現學科育人的有效載體。學校構建科學教育整體圖景,勾勒館校結合課程實施模型,倡導“全鏈條、沉浸式”學習范式,讓基于核心素養、指向高階思維、走進深度學習的課程規劃能有效助力學生科學核心素養的提升。

1.打造全方位浸入科學教育的學習場域

學校打破空間壁壘,拓寬資源矩陣,為孩子們創建開展科學教育的學習場域。

創建一組主題領域學習區。學校以“生命科學、物質科學、化學工程、地球環境、3D模型”為主題設置五大實驗區域,為日常科學教育教學活動提供真實的學習場域,讓孩子們沉浸在科學主題探究空間,讓國家課程的執行走向縱深。

打造一個進階式科普書院。學校新建了潤心書院,購置了6萬冊科普讀物,設置科普主題閱讀區,開展學科“階梯閱讀”活動,讓學生在濃郁的科學氛圍中豐厚學養。

確立一個綜合型科創中心。針對科創資源相對匱乏的問題,學校與科技館聯手打造“館校結合課程”。延安科技館內科技樂園、基礎科學、能源化工、高新科技、人體與健康、海洋生物、圣地科技之光、軍事科普的8大展區和3個科學工作室、1個機器人競賽中心、177件展品展項、168件動植物標本,都成為學校科普學習區的拓展延伸,能更好地激發學生的興趣,喚醒其熱情,拾級而上。

2.靈活設計課時,推進科學教育的實施

人生來就有創造和創新的潛能,所以學校的科學教育要面向全體學生,提供個性化培養課程,讓不同的人得到不同層次的發展。為了使全校學生更好地掌握課程,學校采用“短課、長課、定制課”的形式實現了課程覆蓋面廣、精準度高的目標。

短課——每周安排4個班級去科技館進行2個小時的項目體驗活動。在科技輔導教師的帶領下,學習和體驗與科技館展教資源有關的12節科學進階課程。

長課——學校根據科技館的生物工作室、機器人工作室和探客工坊三個不同主題工作室開設了5個模塊的15節主題課程,內容有“植物學家年輪考察記”“一個饅頭的歷險記”“小小考古學家”“神奇的指紋”“淘礦尋寶記”“不一樣的氣球排隊”“自動窗簾”“神奇的重心”等。每周三到周五下午,讓各年級有科學興趣與專長的學生參與這些不同類型的主題探究課,體驗高階思維,進行深度學習。

定制課——在延時服務時間,學校開設了“科學實驗站”“創意工坊”“樂高工廠”“編程貓”“DIY小手工”等定制課程,讓學生在做中學、玩中悟,點燃思維火花,淬煉思維品格。

3.全學科融入科學教育

中共中央、國務院印發的《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》提出,要探索基于學科的課程綜合化教學,開展研究型、項目化、合作式學習,其目的在于促進知行合一,學思結合。

當學校的館校結合課程成為孩子們追求的新時尚時,學校倡導將科學教育融入全學科。各學科組采用問題驅動、主題驅動、興趣驅動、場域驅動等形式,引領學生組建學習共同體,給予孩子們“班徽設計”“校園垃圾桶的優化設置”“幸福農場雨水引流方案”“合唱臺的搭建”“學校應急疏散路線規劃”等研究主題,讓孩子們在科學學習中與現實生活真切相遇。

4.搭建多元展示平臺,激發對科學的熱情

學校每年搭建科技節、科技大篷車進校園、科普劇展演、航模飛行等活動平臺,激發學生學習科學的熱情,引導學生從小樹立科學之志。

每學期開展科學實踐活動,倡導人人做科學、班班講科學。“水中撈針”“縱橫‘磁’聘”“橘皮槍”“胡蘿卜搭塔”“紙片托水”“疊杯競技”“巧搭廊橋”“舌尖上課科學”“發芽吧,綠豆!”“我的船長我的船”等實踐活動豐盈了多彩課程,點亮了智慧生活。

作為區域內“館校結合課程”的發起者,學校在每一次“天宮課堂”的網絡直播中,都可以直接參與地面授課活動。多名同學為“天宮課堂第四課”延安分會場的觀眾宣講了科學家的故事,讓孩子們在小小的舞臺上展示大大的夢想。

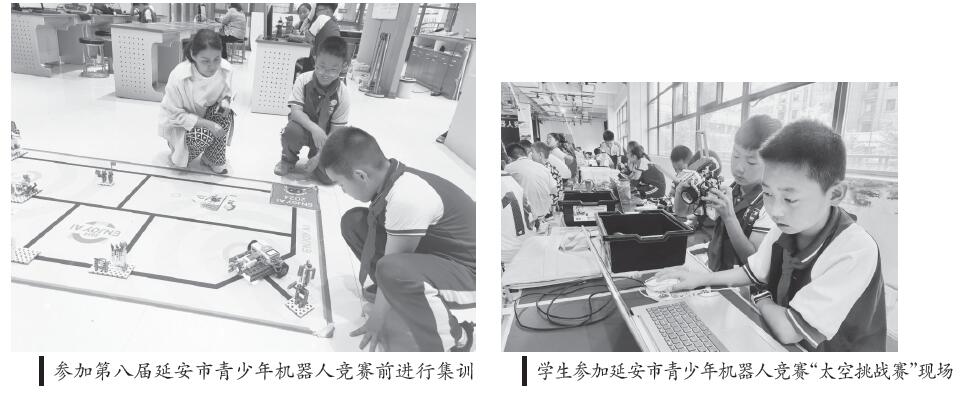

學校積極參加省市級各類科技比賽,并取得了優異的成績。在延安市小小科技輔導員大賽中有24人獲獎,在延安市第六屆、第七屆青少年機器人大賽中有48人獲獎,在延安市第三屆人工智能創客大賽中有3人獲獎,學校被確定為陜西省首批趣味編程實驗校。

三、探索多元評價體系,促使科學教育更科學

三年來,學校的館校結合課程實施初見成效,受到了社會各界的一致好評。為了實現特色課程的“研-教-學-評”一體化實施,學校基于科學學科核心素養評價標準,本著“讓成長看得見”的原則,以課題研究為抓手,積極探索館校結合課程評價體系。

1.評價的原則。結合小學生年齡特征及心理特點,以增值型評價理念為指引,淡化結果評價,強化過程性評價;降低教師權威評價、突出學生自我評價;減少單一數據評價、加強多元情感評價,讓評價成為課程實施的助燃器。

2.評價的維度。根據新課標要求,學校聚焦“學科育人、思維進階、學生成長”三個方面,從文化浸潤、科學觀念、科學思維、探究實踐、態度責任等視角出發豐富課程評價維度,讓課程的實施因評價而更科學、更合理、更規范。

3.評價的方式。一是口頭評價。在課程實施的過程中,及時捕捉孩子們成長的閃光點與情感點、思維進階的時機與契機,用適切、激勵、溫暖的語言,表達對生命的尊重、對成長的肯定。二是量表評價。設計生成館校結合課程的課堂觀察量表、學生評價量表,用簡約、實際、有效的方式對標課程設置目標,積累真實數據,促進課程的迭代升級。三是記錄袋評價。設置學生成長記錄袋,珍藏孩子們的點點滴滴,讓每個人的每一次成長都能被看見。四是活動評價。組織創意作品展、科學故事會、科普劇展演等活動,設置“創意達人”“最強大腦”等獎項,獎勵“創意章”“智慧章”“大拇指章”等,激勵每個孩子都能成為愛科學、善鉆研、會分享的科學小達人。

課程的豐富性影響生命的豐富性,課程的卓越性影響生命的卓越性!在教育資源相對落后的革命老區延安,創新實驗小學的館校結合課程打造了區域內小學科學教育的新范式,為新課程理念下薄弱學科高品質發展增添了新動能,為學生的終身成長賦能,為學生的幸福人生奠基,我們將一如既往地行走在“適融善創·向上生長”的路上!

作者單位:陜西省延安市寶塔區創新實驗小學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載