新工科背景下創新創業人才培養模式的構建與實踐

——以陜西科技大學輕化工程為例

作者:呂 霞 徐衛濤

發布時間:2024-09-12 15:49:29 來源:陜西教育·高教

[摘 要]培育具有創新創業意識的高質量人才是“新工科”建設的必然選擇。本文以陜西科技大學輕化工程專業為例,通過剖析創新創業人才培養方面的深層次問題,構建了“三階梯分層次”全過程人才培養模式;將專業課程創新創業元素的挖掘和大學生創新創業訓練項目作為課程和實踐教學的抓手,建設“走出去、引進來”的師資培養體系和賽事加孵化的實踐平臺,最終達到科教、專創和產學三維度深層次融合。實踐結果表明,該模式為進一步打破學科專業壁壘、推動輕工類院校各學科交叉融合、做到理論和實踐的創新、為培育更多符合國家戰略發展需求的輕工類人才提供了新思路、新方法。

[關鍵詞]新工科 輕化工程 創新創業 人才培養模式

基金項目:西安市科協決策咨詢課題“基于系統思維新工科模式下西安市高校創新創業人才能力體系建設”(項目編號:23JCZX017R0);陜西高校新型智庫開放基金項目“輕工業人才培養發展機制研究”(項目編號:ACNM-202301);陜西科技大學2023年學生工作精品項目“內涵式發展視域下科技創新實踐育人效能發揮的探索與實踐”(項目編號:2023XFXM04);陜西科技大學2023年本科教育教學改革研究項目“新工科背景下雙創人才培養模式探究——以輕化工程專業為例”(項目編號:23Y038)。

中圖分類號:TS7 文獻標識碼:A

引 言

2015年5月,國務院辦公廳印發《關于深化高等學校創新創業教育改革的實施意見》,全面部署深化高校創新創業教育改革工作。2019年4月,教育部等13個部門聯合啟動“六卓越一拔尖”計劃2.0,全面推進新工科、新醫科、新農科和新文科建設。“新工科”建設的核心在于“工程創新人才”的培養,強調學科的實用性、交叉性和綜合性。因此,各高校結合自身人才培養基礎、資源和定位,以及主要服務的行業、產業和地域對象探索多樣化的培養模式,培養復合型工程技術人才,實現人才的精準培養與供給成為一種必然的選擇。

面對我國輕工行業轉型升級、提質增效的趨勢,輕工人才傳統培養模式與當前人才培養的要求及工科人才創新實踐能力的要求脫軌。本文以陜西科技大學為例,在“新工科”建設背景下,聚焦輕化工程專業創新創業人才培育的關鍵問題,探索符合時代發展趨勢的創新創業人才培養新方法。以期為進一步打破學科專業壁壘,推動輕工類院校各學科交叉融合,做到理論和實踐創新,培育更多符合國家戰略發展需求的輕工類人才,構建可復制、可推廣的創新創業人才培養新模式。

陜西科技大學輕化工程專業創新創業人才培養背景

陜西科技大學是我國第一所輕工業高等院校,也是首批國家級創新創業學院和新工科研究與實踐項目建設高校。學校入選首批陜西省創新創業教育改革示范的高校,并以此為契機探索形成了具有學校特色的拔尖創新人才培養新模式。截至目前,獲批省級創新創業教育改革試點學院2個、省級大學生校外創新創業教育和實踐基地8個、省級創新創業教育課程6門,承擔省級創新創業教改課題5項,是唯一在“互聯網+”創新創業大賽全國總決賽中獲得“先進集體獎”的陜西省屬高校。

學校歷來高度重視大學生創新創業教育工作,成立了創新創業學院,副校長任院長,創新創業中心主任任常務副院長。先后出臺了《陜西科技大學深化創新創業教育改革實施方案》《陜西科技大學本科生創新創業管理辦法(試行)》和《陜西科技大學創新創業導師管理辦法(試行)》等管理制度和辦法,強化了頂層設計,激勵師生參與創新創業。把創新創業融入人才培養全過程,踐行創新創業教育與專業教育相融合、創新創業活動與第二課堂活動相融合、創新創業孵化與實踐教學相融合的“三全三融合”的育人理念。建成“陜西科技大學技術市場”和“創客空間”等孵化基地,面向全校開設《創新創業基礎》和《項目管理》等24門創新創業教育課程,其中2門線上課程和4門線下課程入選陜西省級創新創業教育課程。以組織實施大學生創新創業訓練計劃和“互聯網+”“挑戰杯”等學科競賽為深化創新創業教育改革的動力和抓手,推動產學研深度融合發展,為培養富有創新精神、勇于投身實踐的一流創新創業人才提供有效保障。

輕化工程專業創新創業人才培育面臨的問題

陜西科技大學輕化工程專業是我國最早建立的制漿造紙工程專業之一,是國家級一流專業和國家級特色專業、教育部“新工科研究與實踐項目”試點專業。擁有輕化工程國家級實驗教學示范中心、共建纖維化學與功能材料國家重點實驗培育基地等多個國家級省部級教學、科研平臺,是我國制漿造紙工程領域人才培養、科學研究和國際學術交流的基地。當前國家推動創新驅動發展,提出“一帶一路”“中國制造2025”“互聯網+”等重大戰略,以新產業、新技術、新業態、新模式為代表的新經濟蓬勃發展,對輕工行業工程科技人才提出了更高要求。在加強“新工科”建設,推動融合發展,構建工科學生創新創業思維、精神與能力體系,培育具有創新創業意識的高質量輕工業人才方面略顯脫節。

1.知識本位的教育理念忽略了創業意識與能力培育

工程教育專業認證標準和新工科建設的核心均體現了以產出為導向、以學生為核心、以能力培養為中心,力求培養多元化、創新型卓越工程人才。20世紀90年代中后期,SCI論文發文量和ESI學科排名成為評價高校辦學實力和辦學聲譽的風向標,高校產生追求學科中心、知識本位的強烈沖動。學校的指揮棒也更多以論文論著作為教師、學生水平衡量的標準,缺乏創業意識與能力的培育。輕化工程系師生也呈現出重科研論文發表和項目申請,輕科研成果轉化的現狀。

2.傳統知識教學缺乏學科、教學資源融合培育

“新工科”以培育交叉性、綜合性人才為核心目標,而創新創業人才正是滿足其需求的高素質綜合性人才。學校科研和教學資源的合理配置和科學運用對于創新創業人才的培養至關重要。輕化工程專業作為陜西科技大學的特色專業,實力雄厚,但本科生知識結構以化學、工程、材料等為主,知識面較窄;傳統的創新創業教學以通識性教學為主,缺乏與專業結合的實踐,以至于專業教學和創新創業教學存在“兩張皮”的現狀。同時,在創新創業人才培育中“科研—教學—實踐”三者之間的融合度較低,尤其是培育本科生創新創業高素質綜合人才,學科優勢不能完全發揮,育人效果與學科發展和行業需求之間仍存在較大的差距。

3.傳統教學實踐無法滿足對創新創業型人才培養的需求

學生實習實訓僅以完成課程目標為目的,不重視學生創新創業意識和能力的培養,導致創新創業教育實踐平臺的目標導向不清晰。盡管輕化工程作為應用性極強的專業,更重視實踐教學環節,但受新冠肺炎疫情影響,2020—2023年學生深入實踐單位實習的不確定性加大。以陜西科技大學輕化19級制漿造紙方向生產實習為例,采用邀請企業專家和校友回校講座及本專業教師講授相結合的模式,學生的普遍認同度偏低。而未受影響的2019年認知實習也以“走馬觀花”式的實踐參觀等被動型學習模式為主,學生無法真正將理論與實踐結合。

新工科背景下輕化工程專業創新創業人才培養模式的構建

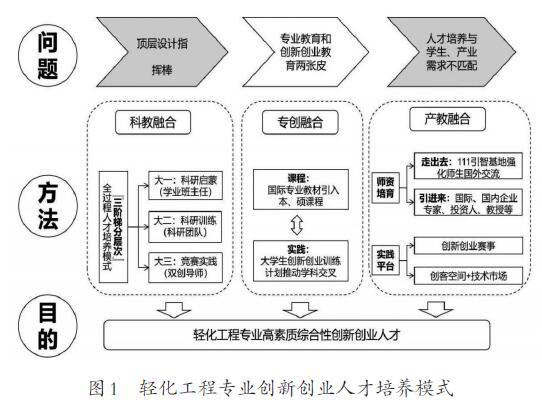

在新工科建設和輕工業轉型升級挑戰下,輕化工程專業提升人才培養質量,應以創新創業等綜合交叉性人才培育為重點。陜西科技大學輕化工程專業經過近5年的摸索時間,構建了創新創業人才培養思路(圖1)。聚焦頂層設計指揮棒、專業教育和創新創業教育“兩張皮”、人才培養與學生產業需求不匹配三個問題,構建“三階梯分層次”全過程人才培養模式,推進科教融合,把優質科研資源轉化為育人資源和優勢;將專業課程創新創業元素挖掘、大創項目培育作為課程建設和實踐教學的重點,實現專業課程與創新創業教育的交叉、滲透、融合,在傳授專業知識過程中加強創新創業教育;按“走出去、引進來”的思路做好師資隊伍建設,堅持以師德為先決條件,借助師資國際化提高學生國際化視野,國際化創新創業學習,建設賽事加孵化的實踐平臺,實現學生產業和教育的深度融合,最終服務于培養高素質、綜合性創新創業人才的目標。

新工科背景下輕化工程專業創新創業人才培養模式的實踐

1.推進科教融合,解決頂層設計指揮棒的問題

以學生發展為中心,推進科技創新與教學緊密結合,把優質科研資源轉化為育人資源和優勢。依托科研團隊和資源,推進科教融合,實現多層次多維度的機制創新。一方面,實踐“三階梯分層次”全過程人才培養模式。輕工學院于2017年起出臺《輕工學院學業班主任工作辦法》和《輕工學院科創綜測測評細則》,在學校配備輔導員的基礎上,大一學年即選拔優秀青年教師擔任學業班主任,夯實學生專業基礎,做好科研啟蒙;大二學年,學生自主報名雙向選擇確定導師,進入科研團隊開展系統性科研訓練;大三大四學年,增設科創專項企業獎學金,以“學術導師+科研訓練+學科競賽”為抓手,積極組織創新能力突出的學生參加全國性創新創業競賽,并特設以科研成果和競賽成果為主要衡量標準的學術專長保研渠道,構建了“理論+實踐”、普適性和個性化需求相結合的全過程人才培養模式。另一方面,出臺《輕工學院創新創業工作管理辦法(試行)》,成立學院科創工作推進領導小組,每年撥付專項經費,并將省級以上學科競賽的獲獎明確列為教師職稱評定的標準之一,極大地調動了教師的積極性。

2.深化專創融合,解決專業教育與創新創業人才培養兩張皮的問題

在輕工行業“新工科”人才培養中,樹立以專業教育為基礎的創新創業教育理念,將創新創業教育有機融入專業教育過程中。輕化工程專業根據人才培養定位和創新創業教育目標要求,積極推動專業課程申報參與“陜西省創新創業課程建設”,其中《從筆尖到天空——紙的蝶變與力量》獲批特色線上課程,挖掘和豐富了紙基功能材料專業課程的創新創業教育資源,實現專業課程與創新創業教育的交叉、滲透、融合,在傳授專業知識過程中加強創新創業教育。同時以大學生創新創業訓練計劃為突破口,推動學科交叉融合的新型綜合性人才培育。近五年獲批的部分省級項目,選題涉及材料、化學、化工、電子、物理、經濟、管理等多個學科,聚焦大健康、大數據、人工智能、新材料以及國家重大戰略需求等“卡脖子”技術,實現輕工行業學科交叉性高素質綜合人才的培育。

3.強化產教融合,解決人才培養與學生、產業需求不匹配問題

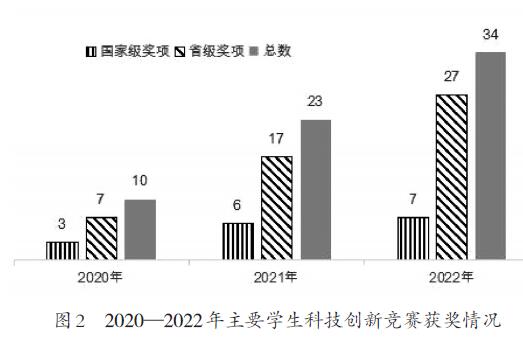

深化創新創業教育改革是解決人才培養與學生、產業需求不匹配問題的關鍵,核心是創新創業教育師資培育與實踐平臺的搭建。陜西科技大學輕化工程專業秉承“走出去、引進來”的思路,借助師資國際化來提高學生國際化視野,師資國際化主要包括支持青年教師境外訪學、柔性或全職引進境外專家學者;近年來,引入了10余名經驗豐富的企業專家、投資人和國際知名教授等社會資源(柔性引進外籍教授3人);組建了20余人的多元化、高水平雙創導師隊伍(外籍雙創導師5人);隊伍每年赴學校定期為學生進行實踐課程教學,并安排學生海外創新創業交流學習5人;近3年,30余名青年教師參加了暑期工程實踐;大力支持青年教師參加企業博士后8人和國外訪學5人,提升青年教師的國際化視野與工程實踐和實踐教學能力。同時,學院出臺《輕工學院大學生科技競賽、創新創業管理辦法(試行)》,以國家頂級創新創業賽事為實踐平臺,以創客空間和輕工技術市場為孵化平臺,以實實在在的創業項目對學生進行實戰訓練,雙創導師從選題、生產運營、投融資等多個角度進行全面指導,讓大學生在專業創業實習中更好地認識創業艱辛、鍛煉創業能力、積累創業經驗。如圖2所示,2020—2022年在“互聯網+”“挑戰杯”和“節能減排”等科技創新競賽成績突出,培育出“大學生自強之星”“大學生年度人物”等一批優秀畢業生。

結 語

本文結合創新創業教學改革和新工科建設理念,以陜西科技大學輕化工程專業為例,構建“三階梯分層次”全過程人才培養模式;以專業課程創新創業元素挖掘和大學生創新創業訓練項目為課程和實踐教學的抓手,建設“走出去、引進來”的師資培養體系和賽事加孵化的實踐平臺,最終達到科教、專創和產學三維度深層次融合。以期為解決輕化工程專業創新創業人才培養頂層設計指揮棒、專業教育和創新創業教育“兩張皮”、人才培養與產業需求不匹配等三大問題提供新思路,同時為輕工行業打破學科壁壘,培育高素質綜合性創新創業人才提供參考和借鑒。

參考文獻:

[1]閆新華,張利敏,高德文.“大眾創業,萬眾創新”背景下高校教育的思考[J].當代教育實踐與教學研究,2018(7):127-128.

[2]孫麗穎,谷煒江,宋闊.建設創新型國家背景下的大學生創新創業教育研究[J].哈爾濱學院學報,2015,36(8):137-139.

[3]顏繁森,萬雷.淺析“大眾創業,萬眾創新”背景下大學生創新創業的途徑[J].中國市場,2021(31):77-78.

[4]張艷鳳.應用型本科高校新文科建設對策研究[J].黑龍江教育(理論與實踐),2022(6):53-56.

[5]鄭慶華.以創新創業教育為引領 創建“新工科”教育模式[J].中國大學教學,2017(12):8-12.

[6]李守軍,李光宇,葛海浪,等.應用型本科人才培養模式研究——以宿遷學院機械電子工程專業為例[J].南方農機,2021,52(21):172-175.

[7]吳迪,許宜申,張曉俊,等.新工科背景下大學生雙創能力培養研究[J].高教學刊,2022,8(23):26-29.

[8]習近平.讓工程科技造福人類、創造未來——在2014年國際工程科技大會上的主旨演講[J].科技管理研究,2014,34(13):1-3.

[9]王文亮,羅清,李新平,等.后疫情時代高校實踐教學模式的思考與構建[J].中國造紙,2022,41(5):117-121.

[10袁靖宇.高等教育:產教融合的歷史觀照與戰略抉擇[J].中國高教研究,2018(4):55-57.

[11]宋雪萍,聶雙喜,何輝,等.輕化工程專業產學研協同創新創業教學模式的研究與探索[J].教育現代化,2017,4(23):64-66.

[12]石佳博,呂斌,徐群娜,等.輕化工程專業拔尖創新人才培養模式的探索與實踐——以陜西科技大學輕化工程專業為例[J].中國皮革,2020,49(12):24-28.

[13]陳麗娟,袁開明.專創融合背景下“四個強化”助力創新創業人才培養探究[J].產業創新研究,2022(17):181-183.

[14]姚圣卓,王傳濤,金濤濤.新工科人才培養視域下高校創新創業教育實踐平臺建設研究[J].教育與職業,2022(10):70-75.

[15]蔣洋.學科交叉視域下“新工科”創新創業人才培養機制研究[J].科技風,2022(22):164-166.

[16]瞿建剛,毛慶輝,王海峰.大學生創新訓練項目在輕化工程專業人才培養方面的應用研究[J].輕工科技,2021,37(3):165-166.

[17]匡衛,付麗紅,田薈琳,等.加強工科人才創新創業能力培養的教學與實踐探索——基于輕化工程專業課教學的視角[J].教育教學論壇,2020(30):236-237.

[18]殷偉,李海艷.產教融合下的高校創新創業教育實踐研究[J].科技資訊,2022,20(24):249-252.

[19]李靜,杜文靜,高建.新工科背景下專業教育與創新創業教育有機融合研究[J].物聯網技術,2022,12(4):133-136.

[20]李永耀,程瑜,劉力.基于新工科背景下的產教融合人才培養模式探索[J].南方農機,2022,53(24):177-179.

(呂霞:陜西科技大學輕工科學與工程學院;徐衛濤:陜西科技大學科技處)

投稿

投稿 APP下載

APP下載