刪繁就簡三秋樹

——主線式教學在勞動教育中的應用與探索

作者:■文/商建萍

發布時間:2024-08-29 16:07:28 來源:陜西教育·教學

小學勞動教育是培養學生實踐能力和創新精神的重要途徑。在小學勞動教育中采用主線式教學能夠提升學生學習的主動性和參與度,幫助學生學會學習,并系統培養他們的實踐能力和創新素養。本文旨在探討主線式教學在小學勞動教育中的應用,并提出相應的實施策略,以期為深入推進新時代小學勞動教育提供新的研究視角。

一、主線式教學在小學勞動教育中的應用

“系統的引導力、連續的吸引力、創新的生成力、綜合的優化力”是主線式教學的顯著優勢。在小學勞動教育中應用主線式教學法,重在強調主線的構造及情境的創設,圍繞主線設計核心問題,引領學生主動學習、深度學習,嘗試分享性學習、反思性學習。下面,筆者以《垃圾的旅行》為例,簡要闡述主線式教學在小學勞動教育中的應用。

(一)設計主線,創設情境,促使主動學習

相比過多、過雜的任務情境,主線式教學更契合學生的生活實際及興趣點。因此,在教學過程中,教師應設計一條能夠貫穿整個教學、激發學生學習內驅力的情境主線,并圍繞這條主線創設關聯多個子情境,在子情境中設置與之相應的教學問題,以此引導學生積極合作,深入探究,讓學生主動參與勞動實踐。

在《垃圾的旅行》教學中,筆者創設了一個能夠增強學生探究欲的情境:(出示垃圾圖)這么多垃圾是從哪兒來的?該怎樣處理它們?圍繞“探究垃圾經歷了怎樣的旅程”這一真實、開放的問題情境主線,筆者創設了“垃圾的前世”“垃圾的今生”和“垃圾的未來”三個有趣、富有挑戰性的子情境,使其對應“垃圾的產生及危害”“垃圾的分類與處理”“垃圾的回收與變廢為寶”三個子項目。

(二)釋放主線,分解任務,引發深度學習

主線式教學的重頭戲是如何讓“藤”串起更多的“瓜”,讓學生順“藤”摸到更多的“瓜”。在確定情境主線和子情境后,筆者設置了層層遞進的核心問題及一系列與主線相關的子任務,引領學生在合作、探究中學習和實踐。這些任務包括實地考察、實驗、調研、設計、制作、實操等,既能激發學生的學習興趣,又能培養學生的實踐能力、協作意識及解決問題的能力。

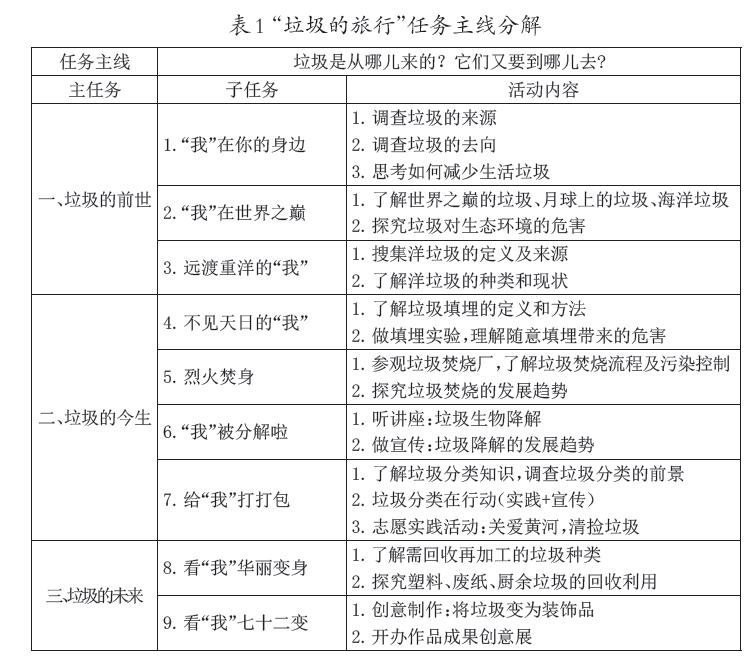

在《垃圾的旅行》教學中,筆者將垃圾的產生、處理、再利用等相關知識與現實世界相聯系,圍繞主線設置了體驗、探究、實踐等任務,讓學生以小組為單位完成“調查周圍的生活環境、了解本地垃圾處理的方式、考察各小區垃圾分類情況、動手制作‘變廢為寶’創意作品、關愛黃河清撿垃圾”等子任務,讓學生了解政府推行的垃圾分類政策,認識回收再利用廢棄物、變垃圾為資源的重要作用,增強生態環保意識。(見下表)

(三)收回主線,成果展示,開展分享式學習

“放線”環節,學生在任務主線驅動、引領下,開展合作探究活動;“收線”環節,是學生整合、提升零散思考、體驗、探究過程,科學有效地收線,能夠把學生的學習引向深入。這一階段,學生進行匯總、展示,回顧所用知識、技能和方法,分享實踐經驗和成果,在班級、年級或學校匯報交流學習成果。學生準備階段,教師要幫助學生明確成果展示的重點,如合理的分工、表達的層次、形式的創新,以及學習過程的適當呈現等因素。

在《垃圾的旅行》成果展示中,既有靜態的作品展示,又有動態的節目展演,還有過程性的問題解決方案展示。筆者要求各學習小組以方案展示、主題演講、舞臺劇的形式對項目學習所得進行匯報展示,并帶領學生組織“變廢為寶”成果發布會。這種分享性學習,重點在于學習的內化和外在的分享,其不僅能夠增強學生總結提煉、學術表達、有效溝通的能力,還能夠提升學生體驗、感受合作探究帶來的愉悅和成就感。

(四)評價反饋,復盤結項,引領反思性學習

主線式教學評價多元且豐富,不僅包括總結性評價,還涉及整個學習實踐的過程性評價。而作為評分指南的評價量規在學習開始之前教師就已經和學生協商制定完成,并達成了共識。因而,學生在一開始就很明確了哪些是好的行為表現和項目成果,并在學習探索過程中以此嚴格要求自己,從而達到更廣范圍、更深層次的學習。評價之后,學生還要復盤結項,這一過程是學生對成敗得失的探究與挖掘,對提升學生歸納、質疑、批判等思維品質有著非常重要的意義。

在《垃圾的旅行》一課中,學生基于《“垃圾的旅行”學習檔案》進行反思內省,圍繞“主線任務”審視自己在整個勞動實踐過程中取得的進步及存在的問題。其中不僅包括學生對學習某一內容、完成某一任務時的狀態、思維取向、學習方法、學習表現所進行的評判,還包括學生所存在的問題、潛能的開發和后續學習的優化。這種反思性學習能夠提升學生的思辨意識和思維能力,家長、教師、社區也可以參與其中,及時了解學生的參與意愿、合作交流意識,以及學生情感、態度的發展,助力學生形成勞動創造美好生活的觀念。

二、主線式教學設計的原則

對主線式教學來說,教師在分析課程標準、理解教學內容、了解學情的基礎上,設計一條讓教學點彼此相連、融通共生的主線是實施教學的前提。針對小學勞動教育實踐性強、綜合性強的特點,教師設計教學主線時尤其要凸顯以下兩個原則。

(一)情境性原則

小學勞動教育基于學生真實生活,強調學生的直接體驗與親身參與,引導學生從真實勞動情境中感悟和體驗勞動價值,培育勞動精神。主線式教學是一種以學生為中心、以情境為基礎的教學方法,綜合兩者的特點,教師可以在教學中結合知識點和學生需求,創設一條與學生生活、興趣相關的情境主線,并將其貫穿于課堂始末,將各個知識點巧妙融合于情境中,使學生身臨其“境”。教師還可以利用學校勞動實踐基地、社區志愿崗等勞動生活場域,創設體驗感十足的生活情境主線;也可以結合學生在勞動體驗中遇到的實際問題,有針對性地創設問題情境主線。

(二)融合性原則

這里的融合包含兩方面的意思:一是知識與實踐的融合,即強調將學習內容與實際生活、社會實踐相結合,利用主線勾連起學習與生活、現實世界與課程學習之間的關系;二是勞育與德育、智育、體育、美育的融合,即在“五育融合”視野下加強勞動教育與各學科融合滲透,并融通課內與課外、家庭與社會的多種資源。因此,教師可以將具有真實意義的項目任務設計為勞動教學主線,充分發揮驅動性問題的優勢,引領學生主動學習、創造性思考,讓學生在合作探究中綜合運用各學科知識、技能解決實際問題,完成項目成果。

作者單位 山東省東營市勝利實驗小學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載