提領一頓 百毛皆順

——從提問策略入手談主線式教學

作者:■文/孟 瑀

發布時間:2024-08-29 14:56:36 來源:陜西教育·教學

《禮記·學記》中有這樣一段話:“善問者,如攻堅木,先其易者,后其節目,及其久也,相說以解;不善問者反此。”問題是師生互動的紐帶,課堂教學問題鏈的頂端一定有一個“牽一發而動全身”的大問題,這個問題會將整節課貫穿起來,使師生在互動中與作者、編者、教者、學者的思路統一,從而在教師的引導、點撥下達成學習目標。那么,在一篇課文中,如何找到這個“牽一發而動全身”的問題呢?下面,筆者以自身多年課堂教學經驗,從以下三個方面簡要談一談自己的一些見解。

一、在語言文字中尋找貫穿全文的大問題

小學語文教材中的課文語言規范、文質兼美,其中不乏經典篇章。很多課文在結構上都有非常明顯的特點,特別是“總—分—總” (“總—分”或“分—總”)結構的課文,都是圍繞中心句展開的。

《美麗的小興安嶺》一課圍繞著“美麗”這個中心詞,按“總—分—總”的順序來寫。在分寫過程中,作者以季節變化順序介紹了小興安嶺春、夏、秋、冬的美麗景色和豐富物產。全文結構鮮明,語言優美,字里行間流露著作者對小興安嶺的熱愛之情,表達了作者對祖國大好河山的贊美之情。作者在第1自然段中寫道:“我國東北的小興安嶺,有數不清的紅松、白樺、櫟樹……幾百里連成一片,就像綠色的海洋。”概括敘述了小興安嶺樹多的特點,接著全篇課文圍繞這句話展開,具體寫了小興安嶺美麗的四季。結尾處又寫道:“小興安嶺一年四季景色誘人,是一座美麗的大花園,也是一座巨大的寶庫。”用“美麗的大花園”和“巨大的寶庫”對全文作了總結。在講授這篇課文時,筆者緊緊圍繞中心句設計了問題鏈,引導學生層層深入理解課文,讓學生在學習和運用語言文字的過程中不斷提升思維能力。

《富饒的西沙群島》一課,作者在第1自然段中寫道:“那里風景優美,物產豐富,是個可愛的地方。”接著全篇課文圍繞這句話展開,先寫西沙群島的地理位置,再按照海面、海底、海島的順序分別從海水的色彩、海底的生物、海島上的鳥三個方面描寫了西沙群島風景優美、物產豐富的特點。在最后一個自然段中,作者又寫道:“隨著祖國建設事業的發展,可愛的西沙群島必將變得更加美麗,更加富饒。”在講授這篇課文時,筆者緊緊圍繞中心句設計問題鏈,引導學生一步步理解課文。

在教學《天窗》一課時,筆者確定的教學重點是“通過關鍵句‘這時候,小小的天窗是唯一的慰藉’,體會課文表達的思想感情”。為了突出教學重點,筆者是這樣設計教學的。

1.本單元的語文要素是“抓住關鍵語句,初步體會課文表達的思想感情”,你認為文章的關鍵語句是哪一句?為什么?

預設:書上有小氣泡提示,文中反復出現了兩次。

像這樣反復出現的語句常常就是文章的關鍵語句。

2.PPT出示“這時候,小小的天窗是唯一的慰藉”,黑板貼“小小的天窗又是你唯一的慰藉!”

(1)“藉”是非常容易出錯的生字。

①讀準字音,慰藉(jiè),狼藉(jí)。

②辨別、區分形近字“藉”和“籍”。PPT出示甲骨文字形,“藉:草做的墊子,草料不加整編——狼藉。籍:書,記錄最重要信息的書簿。”

③理解字義(字典中義項供學生選擇“依靠”)。

④回歸“慰藉”(出示詞典解釋)。

(2)這句話在文中出現了幾次?

“這時候,小小的天窗是唯一的慰藉。”

“這時候,小小的天窗又是你唯一的慰藉!”

它們分別在第幾自然段?(第4和第6自然段)

“這時候”具體指的是什么呢?

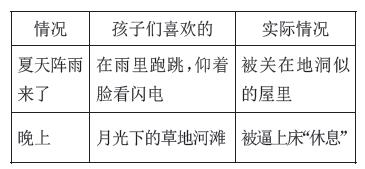

3.請同學們讀一讀第4和第6自然段,完成下列表格。

這些問題串是筆者根據重點詞語“慰藉”進行的設計,從字音、形、義的理解,到詞語在文中意思,再到結合課文理解句子的意思及作者的感情都有涉及。學生在筆者的引導下對“為什么小小的天窗成了孩子們唯一的慰藉”這一問題有了深刻的認識,有效達成了本單元的教學目標“抓住關鍵語句,初步體會課文表達的思想感情”。

二、在深入閱讀中構建貫穿全文的大問題

有的課文,特別是詩歌(散文詩),文章主線不是很明顯。在教學中,這個貫穿于整節課的大問題的設計對教師提出了更高的要求,要求教師有廣博的知識素養,這一素養的形成有很多因素,最主要的是教師要深入地學習和閱讀,不斷豐富自己的知識面。

古詩《墨梅》只有短短的四句,教師要在這二十多個字中提煉一個將整堂課串起來的大問題難度較大。筆者在講授這篇課文時查閱了大量課外資料,在頭腦中基本構建了這樣一條教學主線——圍繞“墨梅”作者寫了畫中梅(這是一首題畫詩)、池頭梅(我家洗硯池頭樹)、心頭梅(不要人夸好顏色,只留清氣滿乾坤)。當這條主線在反復備課、磨課中越來越清晰時,整堂課的教學設計也就基本明確了。

《花之歌》是黎巴嫩詩人紀伯倫的一首充滿哲理的散文詩。詩人以花自喻,抒發了其對人生的獨特感悟。在本課教學中,筆者引導學生從“文意”中想開去、從“花之形象”中想開去,以紀伯倫的生平為主線,由花到人構建了一條教學主線,層層遞進,逐步升華。學生通過學習,對這首哲理散文詩理解得更加深刻。同時,圍繞主線反復提問,也不斷深化了本單元的教學目標:閱讀時能從所讀的內容想開去。

師:讓我們從作者想開去,體會“花”的追求。文中“花之形象” 的美不僅僅是它的姿態,更是它對生命的追求,你能找一找是課文中的哪一句話嗎?

(出示句子:我總是仰望高空,對光明心馳神往;我從不顧影自憐,也不孤芳自賞。)

師:讓我們一起讀一讀這段話,想一想花的生命追求是什么?

男生、女生分角色朗讀這句話。

師:文中,作者難道只是在表達花的生命追求嗎?讓我們一起走近作者,讀一讀這些補充內容,相信你對課文會有新的認識。出示作者紀伯倫的生平(指名讀):

1883年,出生在黎巴嫩北部省一個小山村貝什里。

1888年,就讀于以賽亞修道院小學,接受讀寫規則訓練。

1894年,離開貝什里。

1895年,到達美國波士頓,同年12歲的他進入奧利佛附近的一所移民學校奎西中學學習,在這里接觸了西方文化。

1898年,15歲只身返回黎巴嫩學習民族歷史文化。

1907年,因發表激進小說《叛逆的靈魂》激怒當局,遭到驅逐,被迫離開故土。

1908年,在友人的資助下赴巴黎學畫。

1911年,再次返美后,長期客居紐約從事文學與繪畫創作。

1931年,因肝硬化和肺結核逝世,享年48歲。

同學們,隨著大家對作者的深入了解,你們對這句話又有什么新的理解?

學生討論交流。

預設:在這里作者不僅是在寫花,也是在寫人。寫出了作者積極樂觀面對生活的人生態度,無論遇到多大的磨難,他永遠都在追求光明。

師:在紀伯倫的一生短暫而又輝煌,經歷了親人離去,情感不順,債務纏身,身患疾病等多種磨難,但他并沒有被擊倒,讓我們一起成為紀伯倫,自信地表達自己的人生態度吧!

(我是紀伯倫)我總是仰望高空,對光明心馳神往;我從不顧影自憐,也不孤芳自賞。

小結:作者寫花亦寫人,只有內心積極樂觀的人,才能寫出如此給人信心的句子,而這些句子表達的正是作者對生命的態度和追求。

三、在反復品讀中搭建貫穿全文的大問題

教學設計能力是教師的硬實力。教師除了解決“教什么”的問題外,還需明確“怎么教”,確定教學內容后就應該以活動策劃者的身份出現,創設有利于學生閱讀思考的情境,設計學生喜聞樂見的活動,引領學生深入學習,讓學生在學習實踐中完成學習任務。

散文具有“形散而神不散”的特點,在這類課文的教學中,為了幫助學生更好地理解內容,筆者將教學重點放在文章的“神”上,借助外力為其搭建一條有利于閱讀的情境主線,圍繞這條主線展開教學。

《匆匆》是朱自清先生散文的代表作之一,文章緊扣“匆匆”二字,細膩地刻畫了時間流逝的蹤跡。通過反復閱讀,我們每個人都能感受到,作者用細膩的文筆表達了對時間流逝的無限感慨,雖傷感卻并不頹廢,雖苦悶卻并不消沉。縱觀全篇,是以情感貫穿全文的。情感這種東西,看不見摸不著,如何在教學中準確地傳遞給學生,如何能讓學生感受到作者面對時間流逝的無奈、失落等?開課時,筆者創設了有利于學生閱讀思考的情境,拉近了學生和文本、作者之間的距離,讓學生在特定情境中初步感受作者所表達的復雜情感,并以此為抓手,為這節課設定了一個“牽一發動全身”的大問題——“看到下邊這組數字,你想說些什么?”

第一次:談話導入

1.出示。

(1)11年≈100年的1/9。

(2)100年≈3.7萬天。

2.談話。

(1)猜一猜:老師為什么出示這些東西?

(2)想一想:老師為什么要寫11年?

(3)說一說:看了這組數字,你最想說什么?

(預設:因為我們現在上六年級,已經11歲了。如果我們能活到100歲,時間已經過去九分之一了。)

第二次:初讀課文

讀完課文和這些飽含作者感情的句子后,再看看這一組數字,你想說些什么?

(預設:時間過得好快呀!全篇課文都在寫作者面對時間流逝的無奈和傷感。)

第三次:課堂小結

講到這里,你面對已經匆匆逝去的11年時間,又有什么話要說呢?

(預設:時間彌足珍貴,我們應該好好珍惜時間。)

兒童是學習的主體,他們對問題的理解需要一個由淺入深的過程,有時他們可能不夠明晰自己的想法,但當同一問題出現三次,甚至更多,他們在思考的過程中就會逐漸體會到作者的思想感情,從而與作者產生共鳴。

總之,在主線式教學中提問策略相當重要,教師要善于向學生發問,還要引導學生發問,更要善待學生的發問。教師如果能抓住一個大的、好的問題將整堂課串聯起來,學生參與課堂教學活動的積極性就高,整節課就連貫、順暢,教學效果自然不會差。

作者單位 西安市鳳景小學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載