西去長安不回頭

——記西安音樂學院羅藝峰教授

作者:崔 瑩

發布時間:2024-06-18 09:36:50 來源:陜西教育·高教

羅藝峰,西安音樂學院二級教授,中國音樂學院博士生導師,著名音樂學家、音樂美學家,曾獲得多項學術榮譽。1993年被評為陜西省有突出貢獻中青年專家、國家有突出貢獻專家、享受國務院政府特殊津貼,同年起擔任西安音樂學院副院長至榮休。

1986年,西安音樂學院高士杰教授在一次全國會議中,注意到年輕學者羅藝峰,認為他思維敏捷、才華橫溢,對音樂美學的獨到見解令人耳目一新,于是便向當時急需用人的學校舉薦了這位學術新人。西安音樂學院時任院長劉大冬給羅藝峰寫了一封親筆信,邀請他來陜工作。劉大冬院長對自己學術和人格的認可,讓羅藝峰毅然決然地離開秀麗的江南,攜妻女登上了西去的列車。臨行時,當地報紙發表一篇通訊——《西去長安不回頭》,寄予了對奉獻西部建設人才的敬意和美好祝愿。

時至今日,羅藝峰已經深深愛上這片土地,他說:“這幾十年甚至改造了我的胃,常常會像陜西人一樣想吃面和羊肉泡饃。我在這里奉獻了近40年的青春、40年的人生,西安是我的福地,它的胸懷、氣度包容著我,指引著我,也養育著我。”從青絲覆額到滿頭華發,他體味著腳下深厚的中華文脈,感嘆著大唐盛世的文化開放,浸潤在西部文化博大的傳統之中,譜寫出自己獨特的學術人生。

扎根西音,不辱使命

回想在西音的過往,從一名普通教師,成長為一個成熟的音樂學者并走上領導崗位,羅藝峰感慨良多。這里有許多師長、前輩對他的進步產生了深刻影響,學校良好的教學科研環境也為他的成長帶來必要條件。在長期的工作和生活中,他融入了西音,也將自己的精神與西音精神緊密相連,他感慨道:“很多西音人,雖然不是西北人,卻扎根于西北,熱愛西北、熱愛西音。一代代西音人在大西北這塊土地上,一點一滴地匯聚成為閃耀的西音精神,西音精神既來自西北深厚的文化底蘊,也與西音人的努力奮斗和創造精神有關。”

在他近四十年的學術創造和教學活動中,羅藝峰的研究既是地域的,也是世界的;既是實證的,也是思辨的;既是現實的,也是歷史的,并且表現出極高的學術生產力。他著有學術專著《中國西部音樂論:生成與前景》(1991年)、《音樂美學論集》(1997年)、《音樂人類學的大視野》(2002年)、《中國音樂思想史五講》(2013年)、《絲路中國段文化樣態研究叢書:西部音樂論》(2015年),主編出版了《漢唐音樂史首屆(及第二屆)國際研討會論文集》(2011年、2013年)、《無窮的探索:西安音樂學院音樂美學碩士論文集》(2010年),主編出版了圖書《中國音樂思想史論集》(2022年),合作出版了《音樂中的文化與文化中的音樂》(2010年)等多部刊物和圖書。數十年間,發表了百余篇學術論文,涉及音樂美學、音樂教育、音樂人類學、絲綢之路音樂研究、中國音樂思想史、音樂評論等領域。他個人曾獲得省級、國家級科研項目多項,參與《中國音樂文學通史·樂舞文學》《中國專業音樂未來發展研究·音樂美學》等國家重大項目兩項;兩次獲得省人文社科研究成果一等獎、省政府高校教學成果一等獎等學術榮譽。

筆耕不輟,上下求索

羅藝峰是在20世紀80年代的第一代音樂美學開拓者的培養下成長起來的音樂美學學者。他常常說:“音樂學家不僅僅是研究音樂的律、調、譜、器,還要研究和音樂有關的一切,音樂作為一個知識體系包含了自然科學的一面,但音樂作為人的文化之一和很多人文學科都相關,缺乏人文背景知識的了解,是無法切中音樂的真諦的。”正是受益于音樂美學、音樂哲學的研究,音樂美學開放的學術視野以及其交叉學科的特性,使得羅藝峰能夠以音樂美學為原點,探索更多可能的人文視域。

而最富學術價值的是他的學術轉向,經歷了四十年的學術研究后,羅藝峰從西學轉向了中學,將研究方向聚焦于中國傳統文化。2013年他出版了近五十萬字的《中國音樂思想史五講》一書,創立了“中國音樂思想史”學科。從音樂美學的研究到音樂思想史的研究,在四十年的學術生涯中,羅藝峰常說:“思考進入是主動的,發表成果是被動的。”他對中國音樂思想史極大的興趣,來自許多現實問題的追問,如“古人真的像我們理解的這樣嗎?中國的古典智慧究竟何在?我們是否真的理解古人的音樂觀念、文化企圖和價值理想?”這些問題充滿了批判性的反思,這種持續的精神探索,也正是他能夠獨辟蹊徑、深入尋找歷史之根的原動力所在。

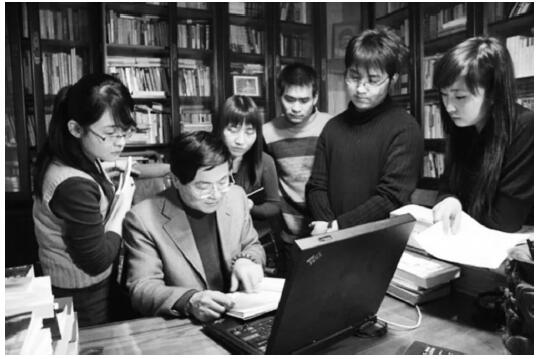

羅藝峰在西安音樂學院首開《音樂美學》《音樂人類學》《西部音樂》《中國音樂思想史》《藝術學專題》等公共課程;在研究生專業課領域,開設了《音樂美學》《中國音樂文獻學》《音樂思想史研究方法論》《音樂與文化》等專題課程,為培養大批音樂美學和中國音樂思想史專業方向的碩士、博士研究生提供了堅實的學術基礎,深受學生們的歡迎和好評。他調侃說:“我就是招手停。”無論何時何地,只要學生有疑問,他都會盡力解答,提供思路、線索和資料。在他的專業課上,經常可以見到其他專業的研究生前來旁聽,許多同學表示收獲頗豐。他以出色的教學成績被評為陜西省高校教學名師,為西北的音樂教育作出了自己的貢獻。

中國音樂思想史的研究是充滿創造性的,不同于當下中國音樂美學史研究論域,這種差異不僅是研究對象的不同,更表現在研究視角和方法路徑上,它有著自己的研究規律、問題和價值指向。正如《中國音樂思想史》的出版主編洛秦所說,羅藝峰無時無刻不在思考著“整體性判斷與個案分析的關系問題,宏大敘事與微觀史學的關系,新史與舊史,其他學術領域與音樂學術領域的關系,思想史與音樂史的關系……”這些問題。如今,中國音樂思想史在西安音樂學院的學科建設中已經成為重要的學術支柱,在學校的全力支持下,羅藝峰教授作為中國音樂思想史的領路人,已帶領學科踏上了學術繁榮和發展的新征程。

在擔任學校領導工作期間,他特別強調要抓“藝術和學術”“舞臺和講臺”,認為學校建設最重要的是內涵發展,藝術院校既要有理性的智慧,也要有發達的感性智慧,既要有地域性的優勢,也要有國際性的視野。他不計大小,熱情投入,大力支持學校以周秦漢唐研究為中心的學術高地發展以及西安鼓樂研究和地域音樂學派建設等,同時為教師們的音樂會和出版物撰寫導聆文字或著作序言,這些無不反映出他的藝術修養和學術見識。如今他雖已屆古稀之年,卻仍然活躍在各種學術場合,為學校的學術發展和專業建設建言獻策。

潤物無聲,桃李芳馨

羅藝峰不僅是一位杰出的學者,更是一位優秀的人民教師。學術研究與人才培養是他一生為之付出的事業,四十年的教育工作,跨越了音樂美學、中國音樂思想史、音樂教育等多個專業方向,涵蓋了本科、碩士、博士三個層次的人才培養。

在教學上他有個九字訣,即“有研究、有心得、有把握”。“有研究”是以研究促教學,讓教學永遠充滿生命力,不做“留聲機”;“有心得”是在研究過程中把自己的體會和見解傳遞給學生;“有把握”是不能把錯誤的知識和觀念傳遞給學生,課堂教學要有規范。

他常常對學生說:“不讀哲學,不能透徹;不讀歷史,不能深沉;不讀詩詞,沒有文采。”他毫無保留地將自己的學術研究心得傳授給學生,提出“三階四角”教學法:學理建設、歷史興趣、現實關懷為“三階”,古、今、中、外為“四角”,要求學生不能完全關在書齋里,研究任何問題都要關注研究對象的現實條件、現實背景、現實價值與意義。他鼓勵學生跨學科思維的培養,他說:“跨學科的研究往往能夠讓我們關注到新的領域、新的視角、新的問題,所謂新方法、新觀點、新材料,恰恰是通過跨學科視野來實現的。”

他是這樣說的,也是這樣做的。在音樂美學的研究中,有科學哲學的介入和基于中國哲學的認識;有具體課題的研究,也有全景式的關照;有馬克思主義美學的思考,也有西方現代美學的涉及。在跨國音樂比較研究中,有人類學方法的運用,也有個案化的具體分析。在傳統音樂研究中,有認知語言學的引入,也有音樂考古學的討論。在中國音樂思想史的研究中,更明確提出了“跨學科、長時段、個案化”的方法論。

羅藝峰近年所發表的關于陜北考古發現的石峁骨簧(口弦)研究成果,證明了他在22年前的研究結論,即口弦作為樂器,其發明者是大黃河河套地區的操原始漢藏語言的先民所創造的觀點。羅藝峰對此微笑著說:“自己還頗有點小自豪呢!”口弦雖然在世界上分布很廣,但它的根卻在中國、在黃河文化中。這是一個典型的跨學科研究成果,涉及音樂學、考古學、語言學,該成果在音樂學界受到高度的重視,得到極高的評價。

盡管已年過七旬,羅藝峰依然堅守在人才培養和學術研究的前沿,以謙和的態度、深邃的思考和敏銳的洞察力影響著周圍的人。他說:“我要感謝西音,我深深地熱愛這片土地!我希望西音在未來的發展中能夠繼續弘揚西部的博大情懷,探索傳統優秀文化的高度,感悟我們時代的脈搏,在學科建設上取得更大的進步,培養出一批新一代的作曲家、理論家、表演藝術家,譜寫我們的時代贊歌,為我們的國家歌唱,為我們的人民歌唱!”

(崔瑩:西安音樂學院人文學院)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載