西安高校師生帶著古老的非遺一起“潮”

作者:任娜 閆鑫

發(fā)布時(shí)間:2024-06-12 13:36:35 來源:西安新聞網(wǎng)

在人工智能的浪潮下,如何實(shí)現(xiàn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)化備受關(guān)注。記者注意到,西安不少高校團(tuán)隊(duì)依托學(xué)科背景、科研成果、創(chuàng)新思維,熱情投入到非遺現(xiàn)代化傳播和數(shù)字化傳承中,在數(shù)字化的今天,他們大膽創(chuàng)新、勇敢嘗試,帶著古老的非遺一起“潮”,讓數(shù)字化為非遺保護(hù)傳承“添翼”!

數(shù)字化平臺(tái)助推非遺走入“掌”端

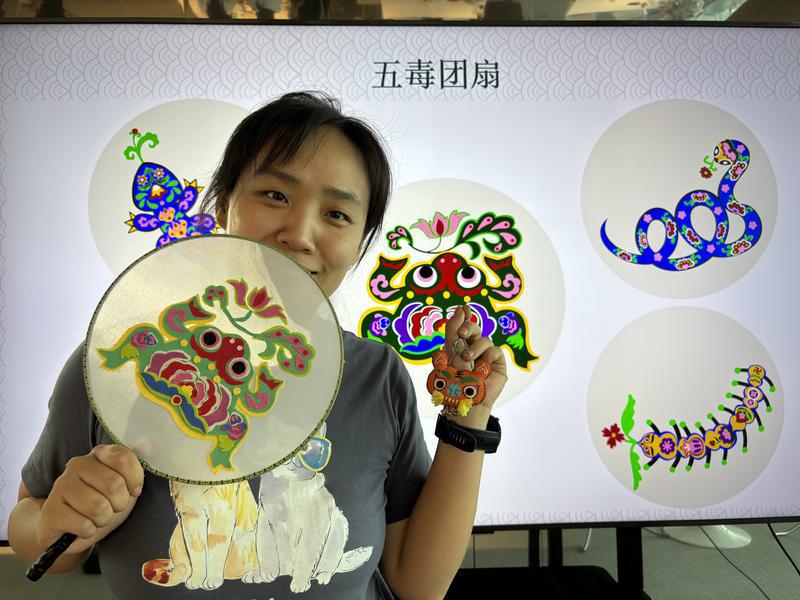

精美的傳統(tǒng)紋樣、傳統(tǒng)文化中的“五毒”,隨著一把把小團(tuán)扇飛上了市民的手中!6月9日下午,在西安南郊舉行的一場(chǎng)非遺主題分享會(huì)上,陜西延川布堆畫華彩手工社社長(zhǎng)馬小燕、西安工程大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院羅瀟瀟老師,以傳統(tǒng)端午的“五毒”形象為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了有著祈福辟邪美好寓意的布堆畫作品。

“剪紙、皮影、布堆畫……非常美且獨(dú)特,還能隨著時(shí)間流逝愈發(fā)動(dòng)人,歷久彌新。目前,我們正在嘗試用年輕人最常見、最易接受的形式,將非遺之美進(jìn)一步傳播、傳承。”羅瀟瀟說。創(chuàng)作當(dāng)中搜集和提取圖樣需要借助數(shù)字技術(shù),尤其復(fù)原和修復(fù)過程中,要通過軟件把這種圖樣進(jìn)行嘗試修復(fù)和彌補(bǔ),讓非遺作品得以及時(shí)有效保存。

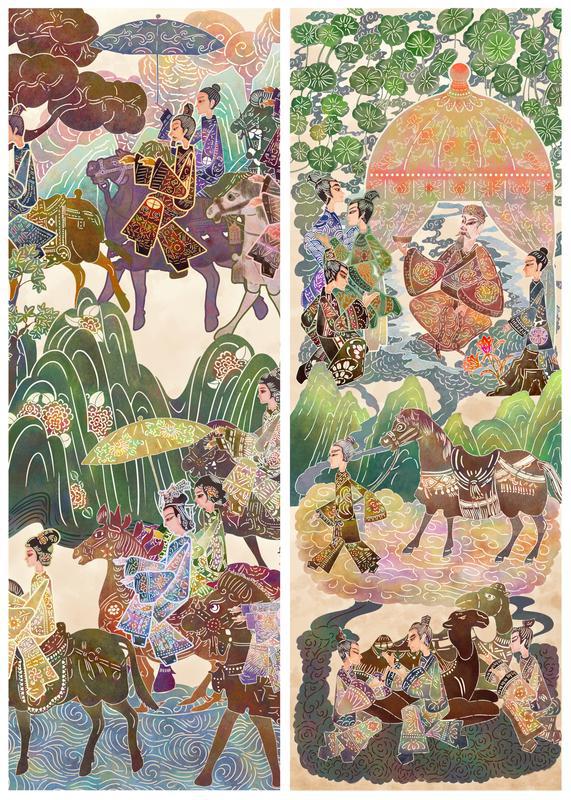

據(jù)介紹,該校造型藝術(shù)系曾軍梅教授,應(yīng)用數(shù)字技術(shù)分類收集了各樣民間非遺美術(shù)素材,還搭建起了一個(gè)民間藝術(shù)大型數(shù)據(jù)庫(kù),師生們?cè)诖嘶A(chǔ)上,更好的對(duì)傳統(tǒng)民間文化進(jìn)行保護(hù)和挖掘探索。“相關(guān)創(chuàng)作非常多,例如今年的畢業(yè)生雷思思以皮影元素為基礎(chǔ),繪制出大型插畫《北周史君·浮生夢(mèng)回》,非常震撼。學(xué)生劉宗婷,則以馬勺臉譜中裝飾紋樣元素為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)的26字母,其后續(xù)可延續(xù)開發(fā)出更多的文創(chuàng)產(chǎn)品,應(yīng)該非常受年輕人喜愛。”

數(shù)字化助力非遺飛上廣闊的‘云端’,也進(jìn)一步豐富非遺保存保護(hù)、傳播傳承的方法途徑。

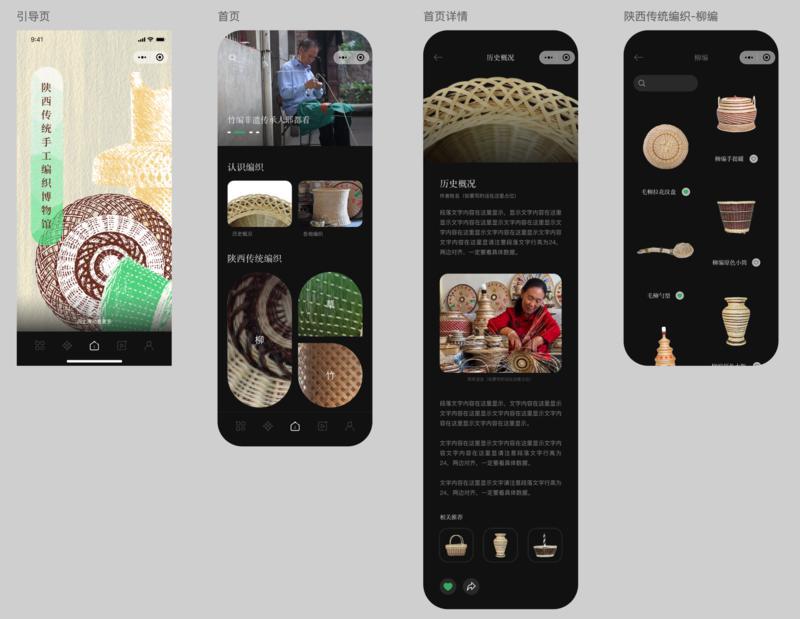

記者了解到,西安工程大學(xué)不少師生,正在運(yùn)用數(shù)字化創(chuàng)新形式,通過藝術(shù)創(chuàng)作、參加比賽、展示以及搭建數(shù)字平臺(tái)等方式,將青春力量投入到非遺的保護(hù)和傳承中。服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)碩士研究生導(dǎo)師、副教授邱春婷也是其中一位踐行者。她指導(dǎo)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目《促進(jìn)布堆文化傳承,助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興》曾獲得八屆中國(guó)國(guó)際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)陜西賽區(qū)紅旅賽道省級(jí)金獎(jiǎng)。

同時(shí),邱春婷團(tuán)隊(duì)還將延川布堆畫資源以數(shù)字化的形式進(jìn)行保存、分類和整理,有效地防止非遺文化的流失和損毀。其次,以PC端為平臺(tái),建立延川布堆畫的數(shù)字化平臺(tái)“延川布藝”。通過現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),將延川布堆畫以數(shù)字化、可視化的形式呈現(xiàn)給更廣泛的受眾,從而推動(dòng)延川布堆畫文化的保護(hù)和傳承。“期待以后通過將更多非遺作品以大眾喜愛的形式展示出來,在手機(jī)上看一段動(dòng)態(tài)演繹的皮影故事,也是非常不錯(cuò)的。”

傳統(tǒng)與科技交融 非遺數(shù)字化創(chuàng)新無限可能

西安美術(shù)學(xué)院跨媒體藝術(shù)系副教授、碩士研究生導(dǎo)師張瀟娟,是該校跨媒體藝術(shù)系學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目《考工集藝——關(guān)中民藝考察與再生創(chuàng)作》負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目組成員由專業(yè)教師、本科生、研究生等組成,團(tuán)隊(duì)對(duì)陜西非遺進(jìn)行田野考察,整理數(shù)字化文圖資料,建設(shè)非遺資料信息庫(kù),并針對(duì)非遺內(nèi)容進(jìn)行再生創(chuàng)作。期間還邀請(qǐng)非遺傳承人走進(jìn)課堂,舉辦講座,與師生、藝術(shù)家們進(jìn)行對(duì)話,讓非遺走進(jìn)青年學(xué)子的課堂、生活、以及藝術(shù)創(chuàng)作中。

“城市數(shù)字表皮藝術(shù)”(CDSA)是基于公共空間中的屏幕與建筑外立面等城市表皮,以公共藝術(shù)的數(shù)字化表達(dá)為訴求的藝術(shù)形式。2023年5月,考工集藝師生組創(chuàng)作的新媒體作品數(shù)字壁畫《醉長(zhǎng)安 夢(mèng)江南》,以皮影元素為基礎(chǔ),將皮影的文化魅力運(yùn)用數(shù)字形式來展示,該作品參加了第二屆CDSA國(guó)際媒體藝術(shù)創(chuàng)意大賽并斬獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。

《負(fù)笈秦川之二》也是考工集藝師生組的經(jīng)典作品之一。“這是一個(gè)戶外3D Mapping光影展演。靈感源于龍頭風(fēng)箏的造型。在創(chuàng)作中我們以風(fēng)箏為創(chuàng)作起點(diǎn),一個(gè)龍頭風(fēng)箏中被重新塑造成一把打開現(xiàn)實(shí)與奇幻之門的‘鑰匙’,風(fēng)沙中拴馬樁靜靜地屹立,龍頭風(fēng)箏穿越屏幕,踏入由傳統(tǒng)色彩交織而成的時(shí)空通道……傳統(tǒng)與科技交融,呈現(xiàn)出一種前所未有的藝術(shù)。”該作品創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)成員吳振華表示,作品中展現(xiàn)出傳統(tǒng)文化和科技創(chuàng)新的無限可能:傳統(tǒng)文化不僅為數(shù)字化創(chuàng)作提供了獨(dú)特的審美觀念和靈感來源,更蘊(yùn)含著濃厚的趣味與共同記憶。而數(shù)字化的創(chuàng)作,將傳統(tǒng)的美學(xué)取向與科技的現(xiàn)代元素相互交織,又將非遺之美展現(xiàn)給更多年輕群體,讓非遺的元素和非遺本身在我們生活中“活”起來。

古老的光影故事 數(shù)字化帶它走向千家萬戶

“噔噔鏘,噔鏘噔鏘 …… 皮影跳躍著,在一代又一代民間藝術(shù)家的手中,穿越了時(shí)光講述一個(gè)個(gè)動(dòng)人的經(jīng)典故事。小小的皮影在數(shù)字化的今天,又有哪些創(chuàng)新?記者了解到,西安美院“考工集藝”團(tuán)隊(duì)與位于渭南市華州區(qū)的蓆棚齋皮影博物館,在非遺的現(xiàn)代化傳播和非遺傳承上一直有合作。

《山海經(jīng)》系列、《封神榜》系列都是蓆棚齋皮影博物館館藏清代皮影作品。如何將這些作品更好地保存和傳承?“通過高清數(shù)據(jù)采集和全景深合成技術(shù),我們對(duì)收藏的清代皮影珍品進(jìn)行了全面的高清數(shù)據(jù)采集。通過多角度、高分辨率的拍攝,將皮影的每一個(gè)細(xì)節(jié)完美呈現(xiàn),確保其色彩、紋理和工藝特點(diǎn)得以精確記錄。最終形成一個(gè)包括影像、文本和音頻資料的綜合性數(shù)字資源庫(kù)。”張瀟娟說,同時(shí)開發(fā)了專門的網(wǎng)站,利用高質(zhì)量視頻、圖像及動(dòng)畫,展示非遺項(xiàng)目的歷史、工藝及文化價(jià)值,并開設(shè)在線講座和虛擬展覽。

高清圖像數(shù)據(jù)為相關(guān)研究提供了翔實(shí)的一手資料。其次還可以助力實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)復(fù)刻。皮影的每一個(gè)細(xì)節(jié)都得到高度還原,既能滿足收藏和展示需求,又有助于技藝的傳承和教學(xué)。同時(shí),還為相關(guān)藝術(shù)設(shè)計(jì)提供了豐富的素材和靈感來源,使傳統(tǒng)皮影元素在現(xiàn)代設(shè)計(jì)中煥發(fā)新的生命力,推動(dòng)了文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

數(shù)字資源庫(kù),確保了皮影信息得以長(zhǎng)期保存。同時(shí),通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),這些數(shù)據(jù)可以廣泛傳播,增強(qiáng)公眾對(duì)非遺文化的了解和認(rèn)同,為非遺文化的數(shù)字化和現(xiàn)代化發(fā)展提供了新的路徑。

采訪中記者了解到,在傳統(tǒng)皮影制作技藝的基礎(chǔ)上,“考工集藝”團(tuán)隊(duì)探索其在現(xiàn)代藝術(shù)及商業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。開展了一系列的工作坊及展覽活動(dòng),展示了現(xiàn)代技術(shù)與傳統(tǒng)皮影結(jié)合的可能性。同時(shí)開發(fā)了多款創(chuàng)新性皮影產(chǎn)品,并獲得了紅點(diǎn)獎(jiǎng)等多項(xiàng)國(guó)際設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng),與設(shè)計(jì)師及藝術(shù)家的合作,開發(fā)了多款受到市場(chǎng)歡迎的文創(chuàng)產(chǎn)品:《如虎添翼》、《羽兔迎春》、《皮影果盤》、《皮影小夜燈》等。其中,小夜燈的設(shè)計(jì)以皮影圖案為主要元素,通過燈光的映射,將傳統(tǒng)皮影戲的獨(dú)特魅力展現(xiàn)出來,為家居生活增添了一份藝術(shù)氣息和文化內(nèi)涵。

AI賦能 增強(qiáng)非遺數(shù)字化保護(hù)與傳播

如今,非遺保護(hù)與傳承實(shí)踐之中的數(shù)字化手段越來越豐富。據(jù)悉,基于群智感知計(jì)算、群智自演化知識(shí)圖譜、情境敏感形象切換、多模態(tài)人機(jī)對(duì)話、美學(xué)度量、智能化視頻剪輯等技術(shù)沉淀,西工大計(jì)算機(jī)學(xué)院計(jì)算與藝術(shù)交叉研究中心正在針對(duì)非遺數(shù)字交互與智能創(chuàng)作平臺(tái)、全生態(tài)非遺文化知識(shí)圖譜及智能問答系統(tǒng)、可穿戴輔助虛實(shí)融合非遺傳承與文化傳播平臺(tái)等做初步探索。

該中心博士生王娜介紹,中心嘗試?yán)萌斯ぶ悄芎蜋C(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù),開發(fā)智能創(chuàng)作工具,讓用戶可以利用這些工具自動(dòng)或半自動(dòng)地生成非遺作品,幫助非遺傳承者進(jìn)行數(shù)字化創(chuàng)作。

“前幾年,一個(gè)熱播劇的帶動(dòng),手工制作頭飾絨花火了,很多人在網(wǎng)上搜教程學(xué)著做。但最終因‘眼睛會(huì)了手沒學(xué)會(huì)’而放棄。我們觀察,其中一個(gè)很大的原因是有些教學(xué)視頻在展示時(shí)還存在瑕疵,如關(guān)鍵部分的手法沒有立體展現(xiàn)出來。如果能有一款產(chǎn)品,能夠讓教學(xué)視頻和觀眾實(shí)時(shí)交互,是不是效果會(huì)更好?”王娜以制作絨花為例介紹了團(tuán)隊(duì)的可穿戴輔助虛實(shí)融合非遺傳承與文化傳播平臺(tái)項(xiàng)目。

“傳感器如何讀取‘經(jīng)驗(yàn)’并和線下的觀眾交互?”據(jù)介紹,該平臺(tái)有望通過增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)技術(shù),將秦繡的針法技巧與現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行融合。利用可穿戴設(shè)備,如AR眼鏡,學(xué)習(xí)者可在虛擬場(chǎng)景中觀察和模仿秦繡針法的織造過程。通過虛擬織機(jī)和交互式操作界面,得到視覺和觸覺反饋來感受針法和技巧,并實(shí)時(shí)調(diào)整針法的力度和角度,跟隨指示完成針法動(dòng)作,從而幫助其提高改進(jìn)針法技巧。

王娜介紹,再以秦繡為例,使用者可將傳感器佩戴在頭部或者手腕上進(jìn)行刺繡,人工智能則在后臺(tái)“接收信號(hào)”,同步捕捉實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),記錄下使用者的針法、手法等,如果與實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)的“模式”有偏差,傳感器就會(huì)提醒使用者,“我們期待,這種可穿戴的產(chǎn)品及平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)既虛擬又真實(shí)的面對(duì)面教學(xué),可以實(shí)時(shí)互動(dòng)。”

該中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在非遺保護(hù)傳承方面,數(shù)字技術(shù)既能重塑保存模式和傳播場(chǎng)景,又能創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)形態(tài)、拓展傳播渠道。未來期待通過AI賦能,共同研發(fā)和優(yōu)化非遺數(shù)字化技術(shù),增強(qiáng)非遺數(shù)字化保護(hù)與傳播效果,促進(jìn)非遺傳承中的共享和創(chuàng)新。

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)新聞

深度報(bào)道

深度報(bào)道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載