民辦高校環境設計基礎類課程改革探索

——以《設計初步》為例

作者:劉曉潔

發布時間:2024-04-25 08:35:41 來源:陜西教育·高教

[摘 要]城市化的快速發展促使人居環境建設需要大量職業化、專業化應用型人才,民辦院校環境設計專業在提供相應人才方面發揮著重要的作用。目前環境設計課程大多照搬傳統高校課程設置體系,諸多課程教學探索滯后,尤其是以多種學科匯總的基礎類課程,存在教學目標不清晰、教學內容陳舊、教學方式單一、與后期課程聯系不緊密等問題。因此文章以環境設計基礎課程設計初步為例,分析教學現狀及問題,基于設計專業學生創新能力與實踐能力培養,從教學模式、教學方法、教學內容、教學評價四個方面研究教學體系的改革,為環境設計專業基礎課程教學探索提供借鑒。

[關鍵詞]環境設計 基礎課程 教學改革

課題項目:陜西省教育科學“十四五”規劃2023年度一般課題《環境設計專業“三維一體”實踐教學體系構建與研究》(課題編號:SGH23Y2819);西安歐亞學院2021年度校級高等教育教學改革研究項目“設計初步課程教學模式和教學內容改革的研究與實踐”(項目編號:2021YB007)。

環境設計專業是一門注重培養學生理論應用與創新實踐能力的學科,多數民辦院校辦學時間較短,專業課程體系也多照搬公辦院校相似專業進行設置,未能結合獨立院校學生學習基礎能力薄弱與未來就業方向特點,導致學生畢業時面臨設計基礎能力不過硬、專業素養不高等問題。設計初步課程是環境設計專業的基礎課程,與建筑學下設的建筑初步,風景園林的景觀初步相似。但在民辦藝術設計教育中因沒有統一的專業教學體系,不同院校的設計初步課程多是根據自己學校的專業培養目標進行設置,教學過程與成果差異較大。同時考慮民辦院校學生具有理論基礎能力薄弱、動手實踐能力強等特點,筆者認為結合民辦院校學生特點與專業發展方向,探究設計初步課程教學改革對環境設計專業發展及基礎性課程教學探索都具有一定的現實意義。

教學現狀與問題

1.教學現狀

民辦院校環境專業設計初步課程發展起步較晚,平行發展較成熟的學科課程是建筑初步和景觀初步。建筑初步是建筑學專業的入門基礎性課程,教學內容主要圍繞建筑概述、人體尺度、建筑表現技法、建筑設計等建筑專業性基礎內容。景觀初步則是在景觀學背景下展開的景觀概念、設計要素與基本原則、景觀設計方法等專業基礎內容。環境設計專業下的設計初步教學內容多以建筑表現技法、人體尺度、景觀設計要素等為主。顯然這樣的教學內容沒有從環境設計專業自身考慮,僅是機械的拿來主義將建筑初步與景觀初步內容相結合下生搬硬套的結果,大多數民辦學院都存在此類問題。因此探究符合民辦院校環境設計專業的初步課程模式,滿足環境設計人才培養特色是設計初步課程亟須改革的方向。

2.現存問題

基于在本專業人才培養方案的修訂過程中,對同類院校相似專業課程展開的對比調研,同時結合專業學生畢業發展調研情況反饋,總結出現有課程中存在以下四點問題:

(1)培養目標與社會脫節

傳統初步課程旨在強調學生專業基礎和繪圖制圖的表現能力,主要是培養學生理解專業圖紙,掌握平面圖、立面圖、剖面圖、構造節點圖的繪制方法,同時注重鋼筆、鉛筆等各種渲染技法,進行大量的徒手工具線條圖的訓練。培養目標單一側重技能的訓練,這顯然不符合社會對環境專業學生創新型人才特點的需求。

(2)教學模式不符合專業特點

建筑學是設計教學較為成熟的學科,對環境設計有著重要的影響。建筑學的基礎性教學早期主要受到兩種模式的影響:一種是包豪斯的經典基礎教學模式,強調造型塑造能力即“技術與藝術的統一性”,在該教學模式下,注重對學生動手能力的培養以及對造型的塑造與材料的特性的研究。其中造型訓練上更是形成經典的三大構成模式,即平面構成、立體構成、色彩構成。另一種是巴黎美術學院模式,認為設計與繪畫、雕塑是相同的都是設計的創造過程。強調學生對方案圖紙、工程圖紙的訓練,教學訓練多以臨摹、抄繪為主,尤其是對學生徒手繪圖的能力,方案圖表達以鋼筆技法為主,對空間場景的描繪調渲染、透視及明暗關系,工程圖則強調線型、工程字等制圖的準確性。環境設計專業大多延續建筑學基礎教學模式,受到上面兩種體系的影響,尤其是巴黎美術學院模式中注重學生技法能力的表達訓練,導致學科理論和實踐創作部分未能有效融合。因此根據環境設計專業人才培養特點,打造適合其學習的基礎教學模式是亟待解決的問題。

(3)教學方式單一陳舊

設計初步課程是環境學生的入門課程,直接影響著學生的學習習慣與專業素養的培養。從動機理論來看,促使人去做某件事情根源在于對事物的興趣,興趣與動機密不可分。初步課程教學內容偏基礎,對于剛入學的大一學生來說較為晦澀枯燥。如何激發學生的專業學習興趣,讓教師講授學生接受的被動式教學方式變成“以學生為中心”的主動教學過程,讓學生在基礎教學過程中動起來,是筆者關注的教學改革重點。

(4)課程體系結構不緊密

課程本身設計以及課程在專業教學體系中的定位都是高校教學中重要的內容,目前設計初步課程存在以下問題:一是理論部分與實踐部分未能很好地結合,理論部分不能在實踐教學中進行驗證,而實踐教學中的模塊訓練沒有形成緊密的邏輯,不符合連續性教學的培養模式。二是初步課程與平行課程之間存在內容交叉現象。以歐亞學院為例,環境學生大一課程除了設計初步外,還有設計基礎、素描、色彩、藝術史等課程,在三視原理與空間建構上部分課程內容存在重復,造成教學資源的浪費。三是目前初步課程以技法訓練為主,缺乏和后續課程有關的空間概念、尺度等基礎理論的連接,造成課程之間的斷層現象。

教學改革策略

隨著行業的變革對于高校專業教學特色與人才復合能力培養的要求逐步提升,落實到課程上則需明確從符合專業發展的教學模式與教學內容,到制定有效的教學評價與符合學生特點的教學方法,形成體系化的教學改革策略。

1.符合專業特色的教學模式

教學模式是指在教學思想的指導下與教學經驗的基礎上,圍繞特定的教學目標與教學內容而形成的教學框架及具體可實踐的教學過程。設計初步作為環境設計專業入門的基礎性課程,技能與知識的傳授固然重要,但能否激發大學四年自主學習的個體興趣動力則更加重要。探究設計初步課程教學模式的創新,打破傳統建筑學背景下三大構成與技能培養的學習,是設計初步課程的核心價值。筆者認為將傳統課程中僅強調技能表達的訓練轉化為對空間、形態邏輯的研究,建構理論知識、實踐技能、設計思維三位一體的教學模式,以空間理論學習為抓手,圖紙與模型設計為手段,打造更加符合民辦院校環境設計專業的基礎課程人才培養的教學模式。

2.多元化的教學方法

高校基礎課程教學效果關鍵在于教學方式的應用,針對低年級學生剛進入專業學習中,教師如何能夠調動其學習興趣,激發學生主觀能動意識是課程教學乃至后期專業學習的關鍵。然而基礎課程理論知識龐雜,學生學習行為仍停留在高中階段的被動式學習模式,從而造成初學者專業學習困難、基礎課堂效果不佳的現象。因此,筆者在設計初步課程中引入多元化的教學方法,針對不同課題內容特點采取相適應的教學方式并創造多樣化的教學場景,打破了傳統單一授課形式帶來的課堂枯燥感。下面針對不同教學方法在初步課程中的應用進行具體說明。

(1)案例式教學

案例式教學對于低年級學生是很有效的教學方式,通過行業經典案例引導學生全方位地了解什么是好的作品,幫助學生理解設計理念是如何應用于設計實踐中,同時拓寬學生的專業維度,了解行業內前沿動態與發展歷史。或引用往屆學生優秀作品作為案例教學范本,直觀地展示學習目標成果。以“空間與形態”為例,教師通過展示空間基本要素對空間形態劃分中的手法,以伯納德屈米的拉維萊特公園為實際案例,展現了點線面基本要素是如何疊加進行空間劃分,同時引出解構主義手法拓展知識維度。

(2)情景式教學

加拿大學者希迪1990年研究發現,人的興趣分為情境興趣與個體興趣,前者是在某一場所的外界刺激下所產生的興趣狀態,后者是長期習慣所導致的穩定興趣。成功的教學模式就是能夠培養學生形成后者的穩定學習興趣習慣,因此創造能夠激發情景式的教學方式對于提高初學者自主學習有著重要的意義。情景式教學強調課堂氛圍的代入感,讓學生在體驗過程中學習知識,教師不再作為知識的傳授者,而是課堂情境的制造者帶入者。以“空間與秩序”中尺度教學為例,拋開傳統PPT教學的教師單向理論輸出,將課堂設置于實際生活空間中,帶領學生觀察、描繪城市空間并發現空間尺度上的特點。教師則主要通過優化不同的課堂情境設置,誘發學生的情境興趣吸引學生短時的注意力。

(3)示范式教學

基礎性課程面對專業低年級學生,這些學生的特點是設計邏輯思維尚未成熟,面對專業性理論知識初步學習有較多的困難,而設計過程強調技能性較為復雜,教師需要通過示范教學逐步引導學生進入專業學習狀態。尤其是教師在示范教學的過程中需要盡量展現設計思考過程,在重難點知識中放慢教學節奏或通過重復強調,加深學生對理論知識的內化,時刻關注學生的學習接受效果。以“空間與形態”和“空間與環境”課題為例,在任務導入模式的基礎上,針對實踐部分教師會先模擬操作過程向學生展示每一步操作成果,同時強調操作過程中容易出現錯誤的地方。

(4)翻轉課堂式教學

翻轉課堂是“以教師為中心”轉變為“以學生為中心”課堂的重要手段,通過引導學生作為課堂展現的主體,教師更多作為課堂的組織者與協調者,保障課堂的有序進行。以“空間與環境”課題為例,最終課題結果需要以方案圖紙與模型進行現場匯報與小組互評,這一過程有效地激發了學生作為課堂中心者的積極性。

(5)任務導入式教學

任務導入式教學即以完成最終任務為教學目標,學生通過思考任務中可能會遇到的問題與困難,制定相應的解決策略,教師通過評判任務完成的質量來監測教學內容的學習效果。這種教學模式改變了教師單向傳授的課堂形式,通過目標任務的完成規避了一些無法應用于實踐部分的理論知識,學生能夠在任務過程中積極思考、舉一反三,培養學生解決問題的能力。適用于大多數設計類課程,以課題四“空間與環境”為例,課程任務是最終在校園公共空間中構建某“停留空間”,該空間需和周圍環境相適應并滿足一定功能。學生為了達到任務要求需要從場地調研、方案構思、方案呈現等方面來分解任務,最終滿足課題任務要求。

3.基于學生特點的教學內容

筆者通過多年的基礎課程教學經驗發現,民辦院校的學生雖然對文化理論內容學習能力較弱,但是實踐動手能力較強,也表現出強烈的個體興趣。根據個體學習者從理論認知到實際操作,最終到學習思維形成的學習過程,筆者提出了以空間理論知識為基礎、表達技能操作為手段、設計思維培養為目的的教學內容革新。

(1)空間理論模塊

在構成單字和擴展詞匯之前,人們必須先學字母;在造句之前,人們必須學會句法和語法,一旦掌握這些基本要點,便可以行云流水地書寫文章。對于環境設計教學同樣如此,必須先認識空間與形式的基本要素,才能在后期設計構思中知道如何運用和組織這些要素。以設計初步課程為例,以往的課程內容主要以建筑表現技法、人體尺度、景觀設計要素等為主,此類教學內容僅是將建筑初步與景觀初步機械結合的結果,未曾從環境設計專業特點出發。作為藝術類院校環境設計專業的基礎課程,其教學內容不僅包括對于學生基礎技能表達的培養,還應該為后期專業分方向后室內、景觀的教學內容進行前期的引入與鋪墊,也就是空間基礎語匯的學習。因此,筆者在初步課程教學理論模塊中強調空間與形式基礎設計要素的學習,其包含空間的基本要素、形式組合、秩序原理等內容,并在此基礎上引入大量建筑、景觀空間原型案例,創立易于理解的學習場景。

(2)空間操作模塊

傳統基礎課程的學習多以理論知識教授為主,以設計初步課程理論內容為例,其中涉及的專業語匯較多,理論內容較為抽象,對于初學者來說要想徹底理解并應用于實際設計實踐中具有相當大的難度。同時針對民辦院校學生理解能力弱、動手能力強的特點,傳統的單一理論教授往往造成教學內容枯燥、學生理解困難的課堂效果并不適用于多數民辦高校。因此筆者提出以空間操作為實踐教學手段,將教學理論轉化為教學實踐,建立“做中學”的基礎課程教學課堂。在“空間形態”“空間秩序”等教學板塊引入空間訓練系列課題,其中空間訓練1課題主要圍繞空間基本要素與空間限定手法的探索訓練,幫助學生在空間模型制作與圖紙表達過程中了解線面體等要素對空間劃分的影響與聯系,探索空間形式的變化特點。空間訓練2課題基于空間秩序理論內容,將課堂延伸到校園空間,通過觀察與圖紙表達挖掘校園中存在的秩序空間。這種理論與實踐結合的教學課堂避免了傳統理論課堂的枯燥同時,更激發了學生的主觀能動性,幫助學生在實際操作過程中反思理論教學并將理論轉化為具體的實踐設計。

(3)空間設計模塊

空間設計模塊是對前期學習內容的升華與凝練,強調設計思維的展現,課程通過任務導入式教學方法,設定空間介入環境設計專題,首先以校園空間為場地載體引入具體的功能空間——亭子,要求滿足穿行、佇立、憩坐、觀看四種行為且具有合適的尺度。其次在完成初步方案模型后將亭子置入校園閑置場地,觀察場地環境并探索場地與亭子之間的關系,選擇最優場地并調整初步方案使其與場地環境達到有機結合。最后找尋合適的圖紙與模型表達方式,完整地呈現整個設計方案。整個教學模塊要求學生在設計過程中除了要考慮新的環境因素限制,同時需要將前期理論模塊中的空間形態、空間秩序、空間尺度等內容綜合應用于本方案中。此模塊是對課程理論的二次實踐應用,不同于實踐模塊的分散訓練強調學生對所學內容的融會貫通,最終通過方案匯報的翻轉課堂,引導學生在方案實作過程中主動思考,形成從課題情境興趣轉化為個體興趣的有效轉化。

4.科學的課程評價體系

課程考核評價體系是衡量學生學習成果的重要手段,相較于傳統的結果型考核方式過程型考核更適合設計類專業學習過程。過程型考核強調學生在教學過程中的表現而不以最終結果來判定學習程度的好壞,注重學生進步因子。以設計初步課程為例,課程考核根據四個課題形成四個階段的考核,教師根據課題的難易程度劃定分數占比,每個課題分數都由課前(資料閱讀)、課中(課堂任務)、課后(課題作業)三個部分構成。例如課題二空間形態占總分數的30%,其中學生首先需要在課前完成《建筑:形式、空間和秩序》的第二、三部分內容閱讀,此部分占比10%,考核形式為在TronClass(歐亞學院線上教學平臺)上進行讀書筆記發帖與評帖。其次在課堂上需要完成課題前期的二維圖形提取訓練,此部分占比5%,考核形式為點線面基本圖紙的繪制。最后課后需要根據提取圖形進行線面體模型制作與圖紙繪制并進行方案匯報,此部分占比15%。整個評價過程教師會根據學生課前學習準備情況,課中課堂表現情況,課后設計成果情況進行不同程度的賦分。該課程評價體系能夠有效地激發學生在不同階段的學習興趣,避免了結果性考核的弊端,更加客觀公正地展現學生的學習過程。

結 語

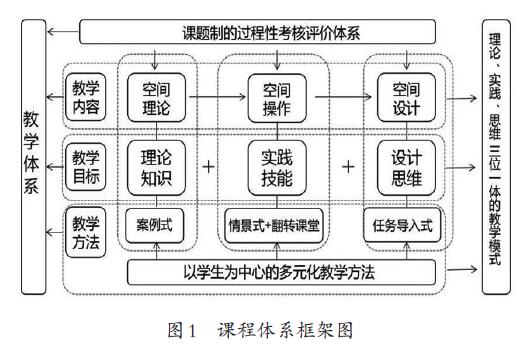

想要培養高質量的環境設計人才離不開成熟完善的人才培養體系,人才培養體系的實現又取決于每一門專業課程的具體落實,設計初步課程作為環境專業基礎課程,是人才培養體系的基石,影響著整個專業教學的根基是否牢靠。然而目前多數院校的初步課程教學未能結合學生特點,教學內容多以借鑒相似傳統類專業課程為主,教學方式單一陳舊,未能形成具有民辦院校特色的藝術類基礎課程的教學培養模式。隨著行業的更替對環境設計人才的需求已由理論技能型人才轉變為創新實踐型人才,課程教學改革勢在必行。筆者通過在西安歐亞學院幾年的教學實踐,不斷總結完善教學過程中遇到的問題,形成符合應用型、實踐型人才培養目標的課程體系框架。強調學生多元化發展打造理論、實踐、思維三位一體的教學模式;關注學生自身特點,強調以實踐技能為核心的教學目標;引入多元化教學方法,形成以學生為中心的課堂教學(見圖1)。筆者希望通過以設計初步課程為例的教學改革探索,為同類院校相似基礎性課程的改革提供參考與借鑒。

參考文獻:

[1]梁旭方.環境設計專業人才培養模式的改革與研究——以長春理工大學環境設計專業教學改革實踐為例[J].長春理工大學學報(社會科學版),2016,29(3):143-147.

[2]王蘭,王燁.環境設計專業設計初步課程教學研究[J].藝術教育,2017(14):129-130.

[3]王瓊,于東飛,張蔚萍.環境設計初步教學模式探究——以美國俄亥俄州立大學為例[J].中國建筑教育,2016(4):78-82.

[4]張黎.從設計概念到設計初步─設計初步課程教學研究[J].裝飾,2014(9):100-102.

[5]程大錦.建筑:形式、空間和秩序[M].天津大學,2008.

[6]楊承清,呂耀平,戴慶敏,張燕,雷凌華,李希娟.基于直觀認知的《園林設計初步》過程性教學改革探析[J].西南師范大學學報(自然科學版),2019,44(11):161-166.

(劉曉潔:西安歐亞學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載