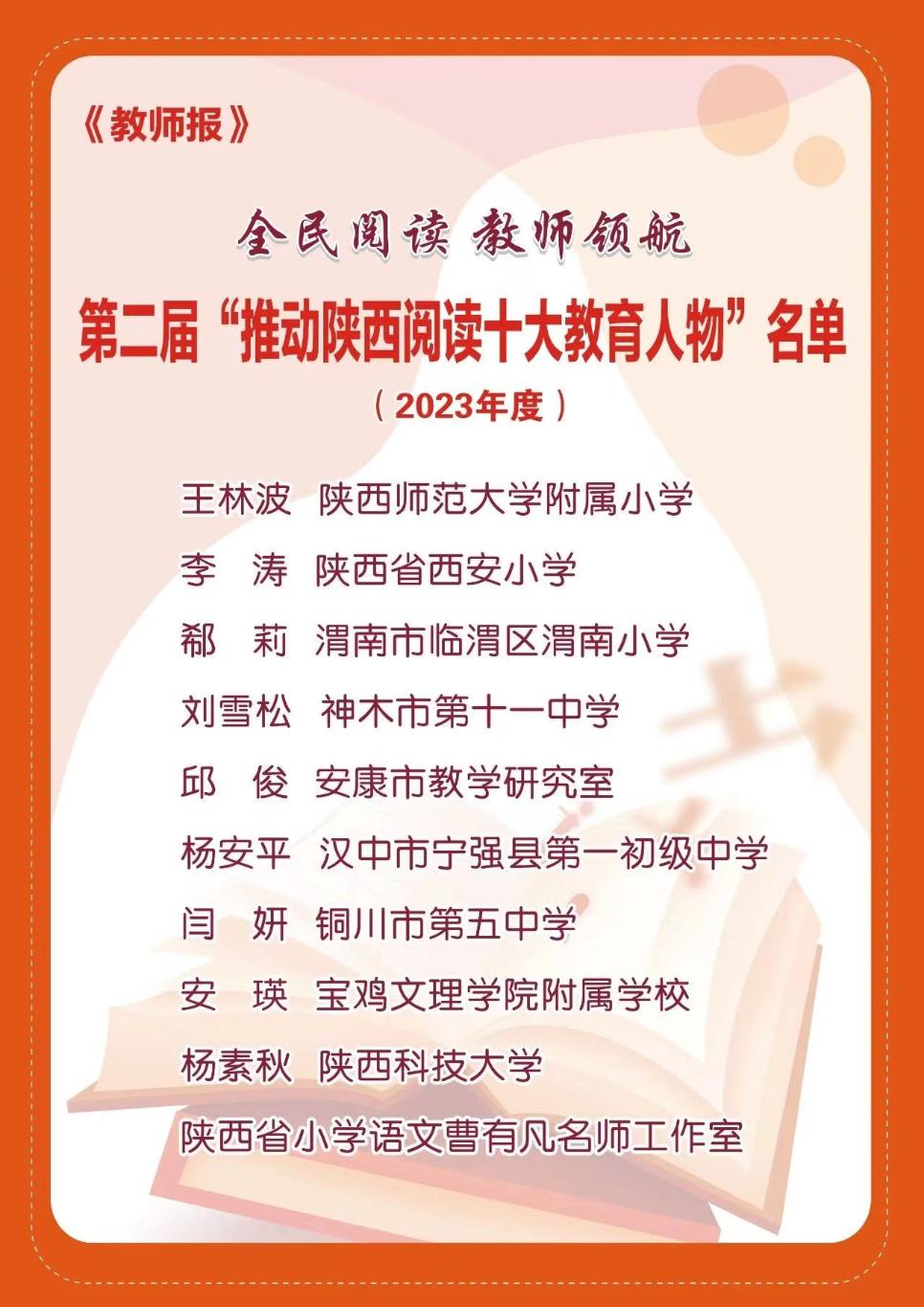

楊素秋:在閱讀推廣中看見“復數的中國” | 《教師報》第二屆“推動陜西閱讀十大教育人物”

作者:楊素秋

發布時間:2024-04-12 11:07:24 來源:陜西教育新聞網

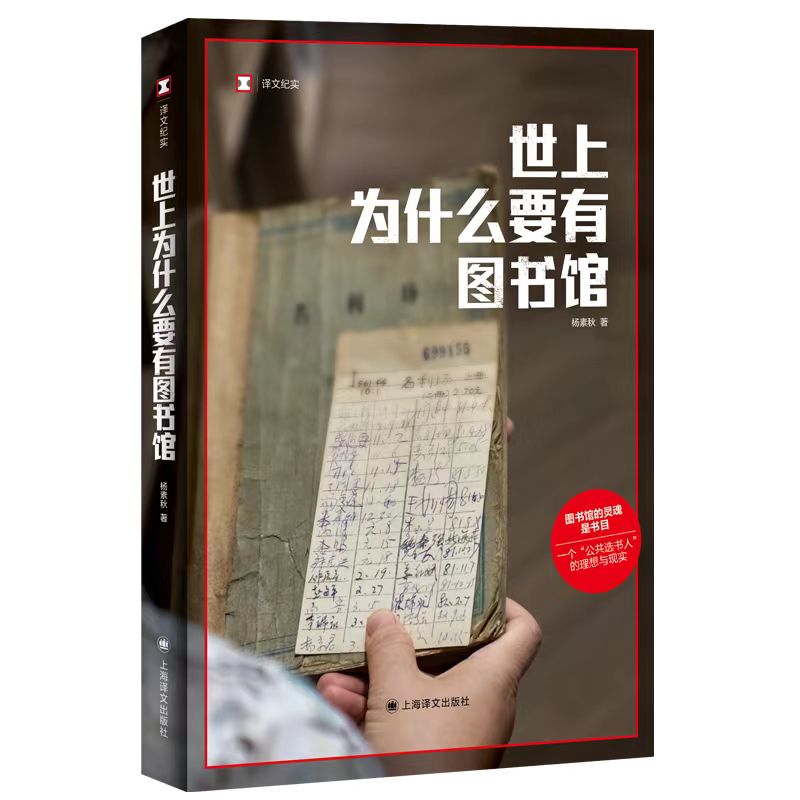

我在高校教文學和美學已經有十多年,其間到陜西旬陽和陜西渭南等地農村小學做過一些公益支教活動,發現鄉村的閱讀生活十分匱乏,希望能有機會做更多的事。2020年我到西安市碑林區文旅局掛職,興建一座圖書館,在建館過程中,對民眾的閱讀生活有了更豐富的感受。我將建館過程寫成了一本書《世上為什么要有圖書館》,2024年1月由上海譯文出版社出版。此后,我不斷收到全國各地圖書館工作者以及普通讀者的反饋,我也愿意將我的一些體會寫下來和大家交流。

建圖書館對有我特別大的改變,那就是讓我一而再、再而三地破除“自戀”。我原以為,在西安市中心,老百姓應該是很明白圖書館是做什么的。可是我去社區走訪的時候,我跟民眾說:“歡迎來我們圖書館。”他會問我:“多少錢一小時?”我告訴他,圖書館不收費,他就很疑惑,圖書館能看書,有空調又有座位,為什么不收費呢?我才意識到有相當一部分民眾不知道公共圖書館是政府給大家提供的免費的公共服務。民眾不知道,我作為文旅部門的干部,我有責任。是我們沒有做好宣傳工作,是我總是以自我的經驗想象他者。

可以推斷,在我們國家,只有一些特大城市,民眾對公共圖書館的認知比較清晰,稍微遠一點的地方,民眾對此就不是很清楚了。這是一個“復數的中國”。

也有一些年輕的讀者問我:“我們已經有這么多的電子書,從網上買書也很方便,我們現在很少去圖書館,為什么還需要圖書館?”我承認社會在閱讀媒介上正在發生變化,但是我們往往從自我出發去想象這個社會的全貌。我走訪過的低收入家庭里,很多沒有書架。這些家庭的孩子除了免費的義務教材以外,頂多有那么一兩本作文書、教輔書。很多孩子就這樣無奈陷入了短視頻或游戲的漩渦,因為他的生活中沒有低價或免費的優質文化產品供他去選擇。每次走進這樣的家庭,我不會居高臨下地“哀嘆”這些家長為什么不為孩子挑選好書,那絕對是“何不食肉糜”的心態。這不怪他們的家長,因為這些家長沒有財力、精力或者相應的知識結構為孩子挑選適合他的書,他們可能挑選蔬菜或者別的什么能力比我強多了。而我只不過恰好在這個職位上,更擅長幫小朋友挑書而已。我們要特別注意的是,如果政府不為這樣的家庭提供免費借閱服務,他們的孩子與其他孩子在教育上的差距就會加大,這對于他們是非常不公平的。

因此,如果只是從與自己同類的知識界人群出發,可能就以為圖書館的功能不大。而跳出這個圈層,你就會發現,圖書館對于推動社會教育的均等化,有不可替代的作用。我們國家的圖書館不是太多,而是太少。應該多增加分支機構,進入到街道、社區和鄉村。

掛職前我認識一兩位盲人朋友。建設圖書館,我接觸了更多的視障人群。我跟他們交流的時候,才知道原來我對他們的“想象”也是非常刻板的。我第一次采購盲文書時候沒有經驗,根據盲文出版社提供的書單來采購,大部分書籍是講按摩、理療、中醫經絡、樂器演奏的,而文學、歷史配得不多。當時我想象出來的盲人需求也是這樣。結果我的盲人朋友來了以后,最想摸的書是世界地圖集。我問他為什么,他說,我這輩子一直沒想清楚經線和緯線是什么。他告訴我,“你不要認為盲人跟你們是完全兩類人,我們跟你們也一樣,我們也愛讀文學和歷史。我現在特別想讀《三體》,你能幫我買一本嗎?”他不僅想讀《三體》,還想讀《人類簡史》。后來我就想辦法給他買到了盲文版的《三體》和《人類簡史》。

以上是我舉的一些微小的例子,講的是如何突破自我群體的局限性去傾聽他人的聲音。這個時代每個人都想表達,聽不見別人的聲音,尤其聽不到別人的異見,我們很喜歡別人給我們點贊,而哲學家韓炳哲曾說“單純的點贊完全就是經驗的最低等級”。我們如何走出“點贊”,走出信息繭房,去認知“復數的中國”,這是需要去反省的。

當時為圖書館采購書,書商給我的館配書目里有大量的劣質滯銷書,后來我就著手自己編書目。我們給館里設了幾個特色區,比如碑帖區、漫畫區、外文童書區、“你選書我買單區”等等。我們的采書也得到了央視的關注,“央視新聞周刊”專門為我們制作了一期專題節目。

第一批采書,由于我的知識結構局限,文學社科類比較多,自然科學類比較少。還有一些群眾的特殊需求,比如說書法類、武俠類,都是我的短板。第二批采書,我請了五十位朋友來幫我編書目,他們之中,有科學家,有翻譯家,有攝影師,有漫畫迷,他們的幫助,將我們的書庫變得非常充實。

圖書館建起來之后,我觀察到我們當地孩子的閱讀從10歲開始分化得特別嚴重。幼兒園,小學低年級,小朋友會廣泛閱讀繪本、故事書。小學高段之后的閱讀,很多人只局限于學校的必讀書目。來館里的大一點的孩子,總是在做卷子。他們偶爾借一點故事書,家長會奪下來,說那是閑書。

我也經常去中小學做講座,聽眾提問環節集中于兩類問題:第一個問題,老師,我想要看什么什么書,爸爸媽媽說那個是閑書,不讓我看,怎么辦?第二個問題,老師,我不喜歡看教輔書、作文書,爸爸媽媽只給我買那種書,怎么辦?

并非孩子們不想讀,而是一些家長控制欲太強,過度干涉閱讀。他們認為給孩子定制的學習計劃一定能讓孩子變成一個更“成功”、更“健康”的人,但恰恰可能把孩子變成一個更扁平、更工具化、以提高成績為唯一目標的人,這是非常可怕的。

后來我就很少給中小學生開講座,我覺得孩子們的問題不大,問題主要出在家長。如果有媒體邀請我聊青少年閱讀的問題,我會把講座的對象定為成年人。在這些講座里,我談論過“家庭閱讀的土壤與空氣”,以后還會談論“與孩子共建精神生活”。我認為,不僅跟孩子一起看電影、一起看書是精神生活,跟孩子高質量聊天也是非常重要的精神生活。我想和家長朋友們一起關注孩子的心靈,回應孩子的訴求,這不僅能建立良好的親子關系,而且對培養孩子人格、愛好閱讀、走向廣闊的人生,都會有一定的幫助作用。

一個人,如果少年時期唯成績論,走一條狹窄的路,青年時期,就有可能陷入另一種扁平生活。有人觀察到,公共圖書館常常坐著考研考編的人,于是得出結論,圖書館用處不大,應該每個城市都砍削一些,只保留省市的中心圖書館。

我恰恰觀點相反。第一,公共服務場所本來就應該接納各種各樣的人群。第二,當我們觀察到土地的貧瘠,不應該任由貧瘠,而是要想辦法改良土壤、撒下種子。一個城市閱讀氛圍的好壞,是多種因素的合力。一些成年人擠破頭去考編考研,隨大流,缺乏獨立思考,將單一向度視為人生終極方向,這種行為邏輯與中學時期只刷卷子不讀“閑書”的邏輯是連貫的。我們做閱讀推廣,是想從根源上松動人們對閱讀的看法。

我們如何理解閱讀?閱讀是單純為了提高成績還是為了更廣闊的目的——豐富我們的認知、強健我們的心靈?少年人除了讀“必讀書目”還要讀些什么?青年人除了考研考編還有沒有別的更適合自己的選擇?

人們總是匆忙地跟著別人“內卷”,而沒有時間辨析自己內心真正的喜好和追求。“認識你自己”,這是古希臘神廟柱子上鐫刻的語句,也是當代人不應該繞過的功課。在我的經驗中,閱讀能夠幫助我們自省,向縱深處看見自己,從而向外打開,也能讓我們的路走得更開闊。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載