用心發掘區域優勢資源 精心打造多樣研學課堂

作者:■文/姒吉霞

發布時間:2024-04-10 08:54:29 來源:陜西教育·教學

西安作為國內外著名的文化名城,歷史遺跡眾多,文化底蘊深厚。“北跨”渭河的發展戰略,又使這座古城在現代化發展道路上煥發出更多生機。為更好地挖掘西安在歷史長河與現代發展中獨有的地域資源,打造更多精品研學課堂,學校各學科積極嘗試,取得了一定成效。

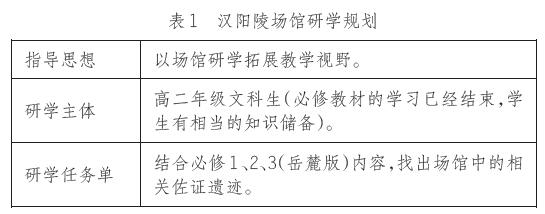

一、歷史課堂:以場館研學拓展教學視野

漢陽陵是漢景帝劉啟與王皇后同塋異穴的合葬陵園,是西漢帝陵喪葬制度的至高體現。經過多年的考古勘探發掘,成果豐碩,現為全國重點文物保護單位。這無疑是進行歷史教學最直觀、最寶貴的資源。但如果只是帶著學生簡單參觀一下,并不能使學生將學科知識與場館展示內容有機結合起來,于是歷史學科組就設計了漢陽陵場館研學規劃(表1)。

教師帶領學生在參觀過程中從政治、經濟等方面進行探討交流,以提升學生認知水平。

(一)政治方面

一是陵園形制和墓道分布所反映的漢初政治制度。帝陵就是整個陵園的中心,皇帝在地下與人間的方位基本是一致的。帝陵周圍的陪葬坑完整地再現了文武百官和宮廷機構,離帝陵越近,墓主的身份也就越高。這些都體現著皇權至上、尊卑有序的等級觀念。形制特點很好地印證了皇帝制度的特點。漢陽陵外葬坑共有81條墓葬坑,目前只開發了10余條。10條從葬坑主要是宮廷機構,其中宗正之印是出土級別最高的官印。通過這些參觀及講解,學生能更好地理解和掌握漢初“九卿制度”及“漢承秦制”等內容。

二是刑徒墓的啟示。漢陽陵墓葬中刑徒墓占地約8萬平方米,埋著數萬具戴著刑具的刑徒尸骨。通過數據與發現使學生明白,史家筆下的“文景之治”帶有一定的美化和夸大成分。在生產力普遍低下的階級社會,盛世只是一個相對概念,位于權力金字塔頂端的皇帝,縱然是圣君,也沒有改變其維護統治的基本手段。講解中學生能直觀感受和思考文景之治,有助于培養學生的質疑精神和批判精神。

(二)經濟方面

一是西漢時期使用的勞動工具反映生產技術的進步。學生通過參觀陵東21號坑出土的若干農具,比如鐵鏵等,進一步清楚漢代在漢武帝官營鐵器之前,鐵器的冶煉技術發展快速,鐵犁牛耕技術已經相當成熟,推動了小農經濟的進一步發展,也體現出中國農耕生產的基本方式在兩千多年前就已經基本定型,并延續至近代。

二是漢景帝年間稅收政策的調整。學生通過實地參觀佐證教材結論。景帝登基后,采取“黃老之學”治理國家,將田租減掉一半,將“十五稅一”改為“三十稅一”,從此這一稅率成為西漢定制。這是中國封建社會田賦稅率最低的時期,低稅率達到休養生息的目的,出現中國歷史上第一個盛世——文景之治。

(三)提升學生認知水平

文景之治以勤儉著稱于世,但不能忽視的現實是,漢景帝為募民徙居,賞賜給每戶20萬錢,僅此一項就支出了10億錢。陪葬墓道完整地再現了皇帝生前的權勢和生活,政府機構、大臣和侍從、無數皇帝喜愛之物,都以陶俑的形式陪伴在帝陵旁邊。考古過程中發現大批零亂的死人骨骸,其脖頸和腳腕上套有刑具。這也與史載劉啟提倡的廢除苛刑、減輕百姓負擔形成強烈的反差。

此次場館研學設計中研學服務于教學的目標更加明確。教材知識基礎上的問題設置,能讓學生按圖索驥,認真分析史料,趣味性與探索性并存,激發了學生學習熱情,引發學生思考,收到很好的效果。在當代教育教學實踐中,場館研學活動已成為重要的教學策略之一,通過實地體驗和互動學習,極大地豐富了課堂教學形式和教學內容。學生通過實踐和體驗構建知識體系,能更加深刻地理解和記憶知識。

“守望麥香、助力成長”西安雪花啤酒博物館研學。學生在教師的帶領下,近距離感受到了傳統與現代結合的魅力。醴酒容器“天觚”、西周盛酒器“對罍”、初中課本上最早的“冰箱”——銅冰鑒,等等,課本上的內容形象地出現在學生眼前,加深了學生的記憶,強化了學生的探究精神。學生還看到了金黃色的大麥標本、標注著酒花原料的地球儀、中世紀馬夫拉著的大桶啤酒及了解神奇的發酵過程,在研學過程中對勞動者的智慧贊嘆不已。

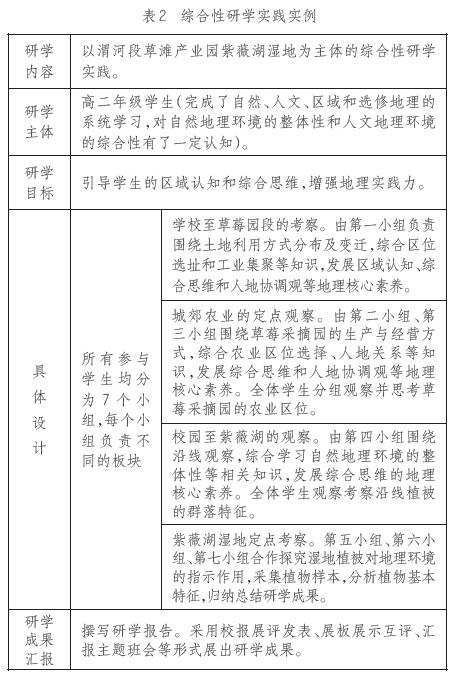

二、地理課堂:讓研學設計課程化、校本化、成果化

地理學科組以培育學生的地理核心素養為目標,以西安市“三河一山”綠道建設成果為載體,以西安市經開第一中學實際校情為立足點,充分發掘地理教育教學資源。觀察區域建設現實情境,關注區域生態建設進程,關心區域經濟建設成果,力求實現研學實踐與課堂教學的有機融合,使研學設計課程化、校本化、成果化(表2)。

地理學科“渭河段草灘產業園紫薇湖濕地為主體的綜合性研學實踐”設計全面完整,具體研學過程完全按照研學設計推進。研學后的環節是以小組為單位進行交流探討,匯總研學觀察和討論成果,小組發言人代表闡述研學結論和反思,最后小組互評提升。

(一)小組交流探討

小組成員發現河堤坡面上的“渠”與西安城墻上的“溝”竟有異曲同工之處,大家不約而同地想到其作用是排導雨水,但是怎么排?排的原理是什么?學生觀察發現,河堤坎上的道路面是拱形設計,加之西安本為溫帶季風氣候,降水集中,雨水積多后就會順著弧度排向道路兩側,最終經人工渠排出路面流向堤下。這樣的設計既可以防止路面積水,又可以灌溉河堤路面下的林草帶,真是一舉兩得。

(二)小組互評提升

學生通過仔細觀察、積極思考、認真匯總完成預定的考察任務,并運用所學知識闡釋了相關現象形成的原因、影響及演化。此行既做到了觀察、發現,又嘗試了聯系、探究,甚至就部分問題提出了生成性質疑,強化了學生對真實世界的感知,達成了讓學生用地理視角去觀察、行動和思考的研學目標。學生在研學實踐中不但認真解決了自己小組需要面對和解決的問題,也在小組互評中看到了其他同學的長處,進一步提升了個人學科素養和能力。

地理學科組在此次研學基礎上,進一步開發了“地理環境與區域發展”鄉土地理課程。該課程設計為自然地理、人文地理、區域發展三個篇章,共計8個章節20課時。以西安的自然地理環境為出發點,梳理西安城市建設、產業發展區際聯系的時間演化與空間變化,落實地理核心素養的區域認知,考察地理事物與人類活動的關系,強化學生對西安區域發展的思考和理解,為建設家鄉美好明天而切實努力和行動。課程設計立足學校所在地,突出鄉土地理區域特色,后入選國家精品課程。

歷史與地理學科就地取材的研學實踐,讓其他學科的教師也看到了依托區位優勢開展學科研學的可行性和有效性。目前,化學學科組就帶領學生前往隆基綠能科技股份有限公司研學實踐,學生近距離感受到了清潔能源領域的創新與發展;生物學科組計劃將學生帶到渭河濕地公園,就渭河周邊植被的分布情況進行實地調研。學校更是計劃以先行學科為示范,再進一步推進依托區域優勢的學科研學,最后將其逐步校本化、系統化、課程化和成果化。

西安市經開第一中學鼓勵各科教師用心發掘區域優勢資源,精心打造多樣研學課堂,再通過帶領學生實地參觀和考察的方式,調動學生所學,促使學生通過分析解決現實生活中的問題,不斷提升學生的學科素養和能力。

作者單位 陜西省西安中學 西安市經開第一中學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載