基于知情意行模式的高職內科護理課程思政教學設計

作者:張麗莉 馬 蕊 武家磊 馬常蘭

發布時間:2024-04-09 09:59:52 來源:陜西教育·高教

[摘 要]以高職內科護理課程為例,基于德育的知情意行模式,將思政元素融入課前預習、課中BOPPPS教學結構、課后延伸等教學環節中,如鹽入水,潤物無聲,培養內科護理崗位“吾能悟情(5能5情)”護士,為其他專業課程思政教學提供參考。

[關鍵詞]知情意行 BOPPPS教學結構 內科護理 課程思政

基金項目:2022年江蘇省高校哲學社會科學研究專題項目(編號:2022SJSZ0363)。

引 言

教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知指出,把思想政治教育貫穿人才培養體系,全面推進高校課程思政建設,發揮好每門課程的育人作用,提高高校人才培養質量。使各類課程與思政課程同向同行,將顯性教育和隱性教育相統一,形成協同效應。醫學類專業課程,要在課程教學中注重加強醫德醫風教育,著力培養學生“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆”的醫者精神,注重加強醫者仁心教育,在培養精湛醫術的同時,教育引導學生始終把人民群眾生命安全和身體健康放在首位,尊重患者,善于溝通,提升綜合素養和人文修養。高等職業學校結合學校發展定位和人才培養目標,也應落實好課程思政建設。

內科護理課程思政教學設計的理論基礎

1.德育過程中知、情、意、行的心理特征

德育內容中的每一種品質都包含了知情意行幾種心理因素,這些心理特征包括道德認識(知)、道德情感(情)、道德意志(意)、道德行為(行)四個方面,既相對獨立,又相互聯系、相互滲透、相互促進,共同組成品德結構的心理特征,遵循知情意行的心理特征,獲得道德認知、情感及踐行的提升,是道德培養的客觀規律。新形勢下德育的知情意行有著更高的要求,創新“知”是使受教育者有理想抱負和正確的世界觀、人生觀、價值觀,具有愛國熱情和社會責任感,具有平等觀、正義感和團結合作的精神,善于自律,有主動學習、創新意識和實踐能力。重視“情”的橋梁作用是指德育應避免過于生硬、呆板,以知育情,善于抓住情感的兩極對立性質,運用對照比較法,以提高情感教育的效果。增強“意”的自律性是希望受教育者能調節自己的行為,克服種種困難,實現預定目的的心理過程。意志在道德觀中的形成可通過強化社會實踐的切身鍛煉得以百煉成鋼,即強化“行”的實踐性。

2.BOPPPS教學模式的結構和內涵

BOPPPS教學模式是加拿大廣泛推行的教師技能培訓體系(ISW)的理論基礎,該模式強調以學生為中心的教學理念,對課堂教學過程進行模塊化分解,針對教學目標的達成構建完整的教學過程。BOPPPS 模式將課堂教學環節依次分為六個階段,B(Bridge-in):引言環節,目的在于引導學生產生學習興趣和學習動力,促使其關注即將開展的教學內容。O(Objective):即建立學習目標,讓學生明確學習的內容和目標。P(Pre-assessment):前測,教師通過前測了解學生的基礎,調整教學進度和深度。P(Participatory Learning):參與式學習,該環節是課堂教學的核心,通過師生互動來實現課程內容的交互式、參與式學習。教師創造一個輕松活潑的學習環境,采用分組討論、情境模擬等方法鼓勵更多的學生主動參與到教學環節,從而幫助學生達到既定學習目標。P( Post-assessment):后測,在課堂教學結束前圍繞教學目標對學生開展測評,檢驗目標達成情況,便于改進和完善教學設計。S(Summary):總結,用精練的語言總結本次課的知識點,提出課后要求,銜接下一步的教學任務。BOPPPS教學模式強調參與式學習是實現教學目標的關鍵環節,學生是教學的主體,教師則是“協作式、探究式、問題式”學習的領航者,時刻關注學生在課堂教學中的表現,通過師生的參與及時審視整個教學過程是否有效地達成了學習目標。

3.內科護理課程思政的目標

江蘇衛生健康職業學院護理專業旨在培養具有扎實的醫學理論基礎,具有較強的護理實踐、溝通交流和自主學習能力,具有良好的職業道德、人文素養,面向醫院及其他醫療衛生機構的護理崗位,能夠從事臨床護理、社區護理、老年護理、健康保健等工作的高素質技術技能型人才。圍繞護理專業人才培養目標制定“151”思政教育目標:1條主線——愛黨、愛國、愛社會主義、愛人民、愛集體;5個重點——政治認同、家國情懷、文化素養、憲法法治意識、道德修養;1個特點——敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆的醫者精神。基于護理專業思政教育目標和德育過程知、情、意、行模式,內科護理課程致力于培養內科護理崗位上的“吾能悟情(5能5情)”護士,即培養他們在具備臨床判斷能力、情感交流能力、灌輸希望能力、解決問題能力和健康教育能力的同時,有愛黨的深情、愛國的豪情、愛人民的真情、道德修養的摯情和大愛無疆的溫情。

內科護理課程思政教學設計

內科護理是護理專業的核心課程之一,學習內科護理的目標是幫助護生勝任臨床內科護理及相關崗位的工作任務,主要是促進內科常見慢性病病人的身心健康,要求護生除具有專業知識技能外,還應具備良好的護患溝通能力,有同理心、愛心和耐心,積極為病人服務。江蘇衛生健康職業學院內科護理教學基于知情意行德育模式,結合課程內容,將思政元素融入課前、課中、課后,旨在培養勝任內科護理崗位的“吾能悟情(5能5情)”護士。

1.課前預習

課前1周教師在超星學習通內科護理課程平臺發布章節學習任務:(1)你接觸過腦梗死病人嗎?腦梗死發病時有哪些臨床表現?(2)腦梗死后遺癥有哪些?留下后遺癥的病人最痛苦的是什么?(3)如果讓你照顧1名腦梗死后遺癥患者,你會怎么做?學習任務以開放式問題引發學生討論,激發學生興趣,培養自主學習、主動思考、溝通交流的能力。教師通過討論內容掌握學生知識了解的程度,及時調整課堂教學。

2.課堂教學

(1)導入(B):播放一段居家照護腦梗死病人的視頻。視頻中照護員一邊和病人聊天一邊協助翻身、穿衣、輪椅轉運、進食等日常生活。學生通過觀看視頻感受到腦梗死后遺癥病人的表現主要是偏癱、失語、認知障礙等,導致生活不能自理,給病人及家人帶來巨大的痛苦和壓力,而護士的護理則能幫助他們減輕痛苦,由此激發護生的職業責任感和幸福感。

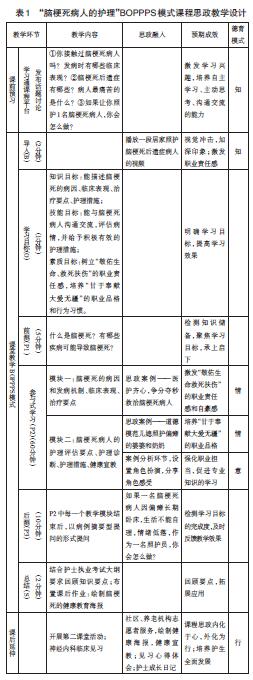

(2)學習目標(O):依據高職護理專業人才培養方案和內科護理課程標準制定學習目標,如表1所示,①知識目標:能描述腦梗死的病因、臨床表現、治療要點、護理措施;②技能目標:能主動與病人溝通交流,評估病情,并給予積極有效護理措施;③素質目標:樹立“敬佑生命 救死扶傷”的職業責任感,培養“甘于奉獻 大愛無疆”的職業品格和行為習慣,讓病人體驗到溫暖而舒適的護理。

(3)前測(P1):檢測學生的相關知識儲備,引導學生聚焦學習目標。常用形式是引導式提問或多項選擇題(multiple choice questions,MCQs)。本次課利用隨機點名,讓同學回答什么是腦梗死?有哪些疾病可能導致腦梗死?由此過渡到腦梗死的病因和發病機制,啟動知識點的進一步學習。

(4)參與式學習(P2):參與式學習是教學的核心環節。專業、互動的參與式教學能加強師生之間的信息交流與反饋,促進學生對知識的整合與應用。將授課內容分為2個教學模塊:①腦梗死的病因和發病機制、臨床表現、治療要點;②腦梗死病人的護理評估要點、護理診斷、護理措施、健康宣教。在講解時設置提問、MCQs、圖片解析、視頻動態展示、案例分析、小組討論、代表匯報、角色扮演等豐富教學活動,避免長時間單向灌輸。

參與式學習部分也是課程思政融入的關鍵。在講授腦梗死病人的治療要點時,穿插思政案例——醫護齊心,爭分奪秒救治腦梗死病人,展示超早期溶栓治療1小時、24小時、3天、7天后腦梗死病人的活動能力,說明及時有效的治療可避免病人出現偏癱、失語等后遺癥,不僅挽救了生命,也提高了生活質量,激發護生“敬佑生命 救死扶傷”的職業責任感和自豪感。在講授護理措施時,穿插思政案例——道德模范兒媳照護偏癱的婆婆和奶奶。案例中兒媳十年如一日悉心照護偏癱的婆婆和奶奶,兩位老人因精心護理沒有發生過壓瘡和肺部感染等并發癥,生命得以延續。利用思政案例引導學生感受作為一名醫護工作者,應像家人一樣呵護病人的身心健康,給予他們無私的關愛,樹立“甘于奉獻、大愛無疆”的職業品格。

在臨床案例分析環節,設置角色扮演,由學生分別扮演“腦梗死病人”和“護士”,護患溝通交流,完成護理評估;“護士”協助“病人”翻身、擺放良肢位、輔助行走、進食、語言功能訓練等,完成護理措施,扮演者分別分享角色感受,體驗優質護理給病人帶來幸福感,讓護士擁有成就感,強化護生的職業擔當,由此激發努力學習專業知識的信念。

(5)后測(P3)和總結(S):后測的設置緊扣學習目標,檢測學習目標的完成度,即時反饋教學效果,通常采用提問的形式。總結不僅是回顧要點,還可以拓展應用、承前啟后。可以嘗試和學生一起以思維導圖的形式進行梳理和總結,或者讓學生用1分鐘回顧所講內容,分享本節課最大的收獲。本次課的后測穿插在P2部分的每一個教學模塊結束后,以病例摘要型提問的形式檢測學生的知識應用及學習目標達成情況。本次課與思政目標相關的提問是如果一名腦梗死病人因偏癱長期臥床,生活不能自理,情緒低落,作為一名照護員,應該怎么做?總結包括:結合護士執業考試大綱回顧知識要點;布置課后作業:繪制腦梗死病人的健康宣教海報。

3.課后延伸

開展第二課堂,組織學生志愿者活動,走進社區、養老機構,用親手繪制的健康海報為老年人進行健康宣教。走進醫院神經內科護理崗位見習,體驗真實的溝通、護理場景,書寫見習心得體會,記錄護生成長日記。課程思政內化于心,外化為行。

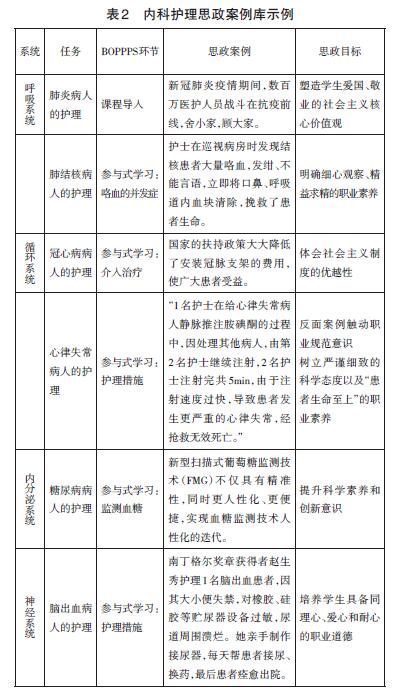

4.建立內科護理課程思政案例庫

教學過程中恰當融入思政素材,實現內科護理思政育人目標是課程思政的重要方法。要達到潛移默化、潤物無聲的效果,需要思政教育和專業知識巧妙地融合,尋找最佳切入點,將思政元素嵌入專業知識教學中。依據1.5.1思政教育目標,通過學習強國、互聯網、現場采訪、文獻書籍查閱等途徑,收集凝練成內科護理課程思政案例庫。

評價思政教學效果

課程思政評價體系的構建是完善課程思政建設的有效支撐之一,也是課程思政實施的難點之一。江蘇衛生健康職業學院內科護理課程思政從知、情、意、行四方面進行評價。

1.課程思政評價之知

內科護理課程組教師作為課程思政實施的主體,具有高度的德育自覺性。內科護理是江蘇衛生健康職業學院首批課程思政立項項目之一,本課程教學團隊以“腦梗死病人的護理”為例,融入課程思政,設計實施了院校社共育,德技能并舉三位一體的線上線下混合式教學,獲得江蘇省職業院校課程思政教學能力大賽三等獎。對于護生而言,他們需要課前在學習通課程平臺完成課程思政相關的答題。如你接觸過腦梗死病人嗎?你會怎樣照護腦梗死病人?在我國腦梗死每年大約導致多少人致殘致死?課中在前測、參與式學習、后測中結合護生的答題、參與度進行教師評、互評、自評。

2.課程思政評價之情、意

通過課程思政教學,提升了護生努力學習專業知識,堅定為患者服務的職業素養。護生的人文關懷能力問卷結果顯示,護生在灌輸信念和希望、健康教育、科學解決健康問題、為病人提供良好的心理、社會環境等方面較前有明顯改善,期末考試理論和技能考核成績也有明顯提高。

3.課程思政評價之行

鼓勵護生走出校園,用專業知識和愛心服務大眾。師生組隊走出校園,到社區、養老機構為內科常見慢性病病人監測血壓、血糖,繪制健康海報,進行健康宣教;醫院臨床見習和實習過程中,用專業知識、職業素養、道德修養去服務患者,書寫見習和實習心得體會,記錄護士成長日記。內科護理課程思政教育內化于心——思和悟,外化于行——說、寫、做。

結 語

內科護理課程思政教學,充分挖掘了專業課程的思想政治教育資源,緊密對接臨床內科護理崗位的綜合素質需求,構建了基于知情意行的課程思政模式,加強了課程思政的引領,對于培養新時代護理崗位接班人具有借鑒意義,同時也為其他專業課程思政設計提供參考。

參考文獻:

[1]施晶暉.論德育實效性的心理學基礎[J].南昌大學學報(人社版),2003,34(4):137-140.

[2]荊其誠,林實賢.心理學概論[M].北京:科學出版社,1988(428).

[3]曹丹平,印興耀.加拿大BOPPPS教學模式及其對高等教育改革的啟示[J].實驗室研究與探索,2016,35(2):196-200+249.

[4]朱慧,周滋霞,韓中保,等.基于知信行模式的高職內科護理課程思政教學設計[J].衛生職業教育,2021,39(21):35-37.

(張麗莉、馬蕊、武家磊、馬常蘭:江蘇衛生健康職業學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載