夜讀時光|寒假,如果你的孩子放不下手機,請跟他一起看這5幅漫畫

發布時間:2024-02-06 22:00:00 來源:光明社教育家

前兩天,我在后臺看到了這樣一則求助:

“虎媽,我真的要瘋了。

自從放假以來,我兒子幾乎每天都在刷手機。

一開始,我想著孩子平時上學壓力大,放假了玩會兒放松下也沒什么。

可他就像上癮了似的,一刻不停地玩。

甚至有時我凌晨醒來看見孩子屋里發出亮光,推門一看,居然還是在刷視頻。

昨天,我實在看不下去了,一把奪過他的手機,說要沒收。

萬萬沒想到,這孩子竟然轉身就爬上陽臺的窗口,威脅我不還他手機就跳樓……”

說實話,每逢寒暑假,類似的咨詢我時不時就能看見。

看完英國插畫師John Holcroft的一組圖,或許你就會更清楚地明白,手機正在給孩子們帶來怎樣的重重危機。

短視頻

讓孩子的大腦嚴重受損

家庭教育紀實類節目《放學后》中,有這樣一幕:

一個叫悠悠的小女孩,每天放學回家后做的第一件事,就是拿起手機刷短視頻。

最開始,悠悠還能有所節制地玩。

但漸漸地,她卻沉溺于網絡世界無法自拔,為了刷手機,她在沙發上一坐就是兩個小時,連廁所都顧不上去。

而一旦離開了電子產品,她就像變了個人似的,看起來無精打采,干什么都提不起興趣。

鏡頭下的悠悠,正是無數沉迷于垃圾快樂的孩子的真實寫照:

翻開書不到10分鐘,就心癢難耐想玩手機,一玩就是好幾個小時;

遇到不會做的題,想到的竟是先刷一會兒視頻,結果不知不覺就看到半夜,作業本上還是空空如也……

美國國立衛生研究院的一項研究顯示:

每天看電子屏幕超過2個小時的兒童,在思維和語言測試中獲得的得分較低。

而每天使用電子屏幕超過7個小時的兒童,他們的大腦皮層出現了顯著的變薄的現象。

這也就意味著:

常玩手機的孩子大腦會變得遲鈍,甚至逐漸失去深度思考的能力。

一根網線,一部手機,一屏永遠也看不完的短視頻,的確能讓孩子在短時間內享受到無盡的快樂。

但同時,它們就像一款廉價的毒藥,讓我們的孩子在快樂中一點點沉淪、墮落。

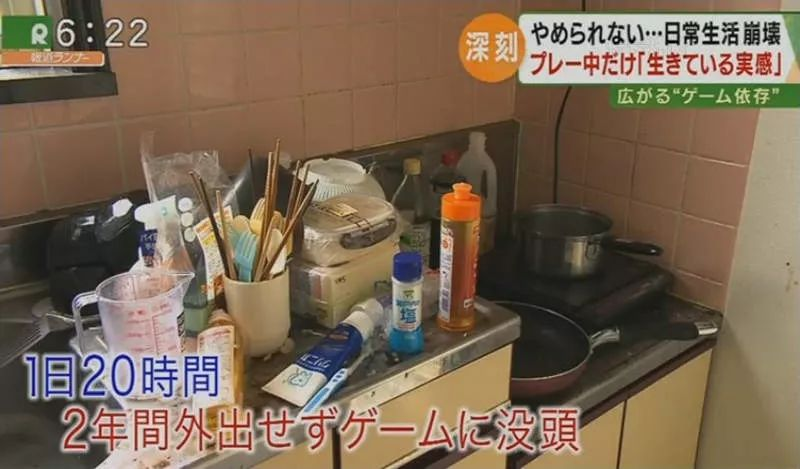

電子游戲

正在殺死孩子的行動力

美國西點軍校的22條校規中,有一條是“立即行動”。

然而,電子游戲的出現,卻以勢不可擋之勢殺死了很多孩子的行動力。

日本電視臺曾采訪過一位名叫滝沢拳一的游戲成癮者,他在上高一時迷上了游戲。

到了后來,甚至發展為一天玩20多個小時,不吃不喝不睡。

天涼了,他想要關窗,卻因為正在跟網友對戰,遲遲無法從電腦前起身;

家里亂成一團,他想要收拾,可想到下一局游戲馬上要開始了,便很快放棄了這個想法,任由垃圾堆積成山……

而這樣的日子,一直持續到了他27歲那年。

一個孩子人生中最美好的10年時光,就這樣因游戲而停滯了。

滝沢拳一的故事絕非個例。

去年9月,中國計量大學的校長徐江榮就在開學典禮上告誡新生:

網絡游戲是最大的校園毒品,每年被取消學籍的孩子90%都是因為游戲。

這些孩子十年寒窗苦讀,卻因一朝沉迷游戲,蹉跎了大好青春,實在是令人扼腕嘆息。

垃圾快樂之所以可怕,就在于它總是在不知不覺間麻痹了孩子的神經,瓦解了孩子的意志力。

最終,讓一個本來有大好前途的孩子,淪為了被命運蹂躪卻毫無招架之力的“囚徒”。

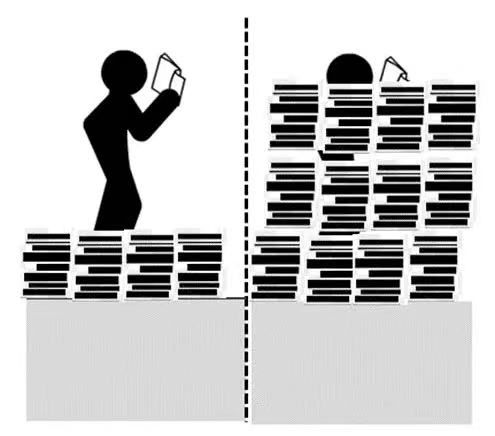

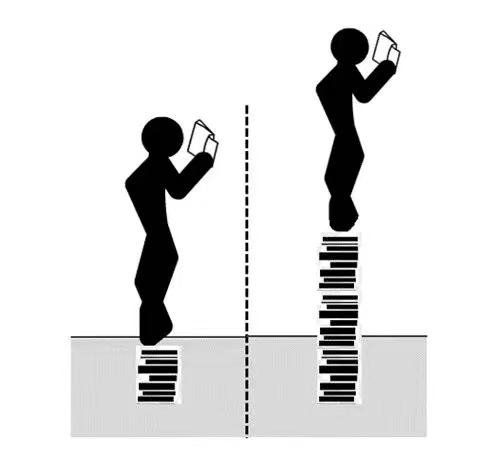

碎片信息

讓孩子的閱讀能力不斷退化

作家王蒙曾把現代網絡培養出的閱讀者稱為“瀏覽手”:

在他看來,“瀏覽手”們每天敲敲鍵盤,點點鼠標,一分鐘可以涉足15個領域,熱門段子張口就來,明星八卦更是如數家珍。

看似什么都知道,但深究下來,不過是流于表面、囫圇吞棗。

現在的很多孩子也是如此。

在一所重點中學當班主任的閨蜜曾跟我抱怨:

現在的孩子已經習慣了接受快餐信息,迷失在浩如煙海的碎片化信息里,逐漸失去了深度閱讀的能力。

讓他們看一篇五千字左右的短篇小說,個個吵著說“寫太長了,不想看”;

想讓他們靜靜坐下來,一字一句地讀完一本名著,那更是不可能完成的任務。

閨蜜的話讓我想到了之前看過的一組對比圖:

有的人沉迷于碎片化信息,到頭來,不僅沒能增加自己人生的高度,反而將自己困在了信息繭房里;

而有的人卻耐住了性子,在閱讀上下了一番苦功,把讀過文字變成了自己腳下的臺階。

最終,將自己送往了更高的平臺。

身處信息過載的時代,我們的孩子獲取的信息的渠道不是太少,而是太多。

當無數的信息搶奪著他們的注意力時,如何“去碎片化”,培養起專注閱讀的習慣成了他們真正需要應對的挑戰。

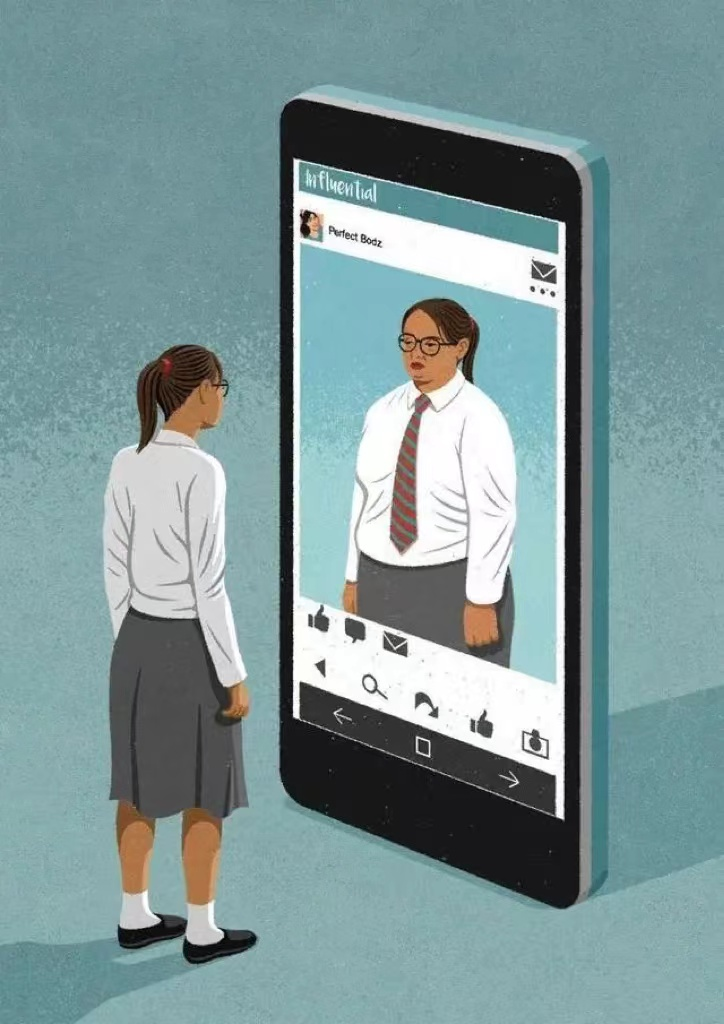

社交媒體

摧毀孩子自尊的隱形兇器

紀錄片《監視資本主義:智能陷阱》中,有個女孩給我留下了深刻的印象:

她像所有正處于青春期的孩子一樣,渴望得到他人的關注和喜歡。

所以,平日里,她經常會在社交媒體上曬自己的自拍。

每當發布了新照片,就會不斷刷新。

看到只有零星幾個點贊時,女孩失落極了,果斷刪除了照片。

隨后,她擺出更加夸張的姿勢,用了更加厚重的濾鏡,重新裝飾了自己的照片,這一次,她果然收獲了不少好評。

可還沒有高興幾秒鐘,一則飽含惡意的評價便浮現在她眼前:

“你的耳朵還能更大一些嗎?”

這下子,女孩的好心情徹底毀了,她慌亂地用頭發蓋住耳朵,走到了鏡子前,為自己的“難看”的耳朵而傷心落淚。

截至2021年,美國衛生機構統計發現:

每天在社交媒體上花費超過3小時的青少年將面臨著身體健康與心理健康雙倍的風險,患抑郁癥和焦慮癥等心理疾病的風險比其他孩子高一倍左右。

社交軟件對于孩子,特別是青春期的孩子而言,就像一個潘多拉魔盒。

他們只看見里面精致的照片、奢侈的生活、完美的容顏……

卻忽略了,光鮮亮麗的表象背后藏著的是無盡的攀比,一旦沉迷其中,留給自己的就只有深深的自卑和痛苦。

在網絡上傳播的負面情緒

比病毒還可怕

還記得去年夏天,那個直播自殺的18歲女孩依奈嗎?

兩年前,依奈在一款游戲中將自己的ID改為“拿不到金頭就自殺”,所謂“金頭”,就是游戲排名前十的玩家所獲得的獎勵。

但直到賽季結束時,依奈都沒能拿到“金頭”。

后來,依奈加入了一個游戲相關的群聊。

有群成員認出她后,嘲諷她說要自殺卻不行動,還給她起了一個“金頭姐”的黑稱。

沒想到,這一舉動一石激起千層浪,越來越多的成員加入了這場網絡霸凌的狂歡。

通過攻擊、辱罵依奈的方式發泄著自己積攢已久的負面情緒。

最終,依奈不堪受辱,從自家樓頂一躍而下。

悲劇發生后,其中一位網暴者接受了媒體的采訪。

她告訴記者,一開始,自己完全沒意識到這是語言暴力。

“在網絡上激烈的話看多了,人就容易模糊底線,我以前沒那么容易激動的,但在網絡上三天兩頭附和別人罵人,傷人的話也可以隨口就來。”

對此,解放軍總醫院心理醫生史宇解釋道:網絡的匿名性和網民的從眾心理讓負面情緒像病毒一樣傳播、擴散。

對自我控制力不足的孩子而言,更是如此。

在這樣的環境中,沒人能知道,我們那個沉迷其中的孩子會不會是下一個施暴者,或是下一個受害者。

在《我與地壇》的書評里,有位讀者寫了一段發人深省的話:

“一個人十三四歲的夏天,在路上撿到一支真槍。

因為年少無知,天不怕地不怕,他扣下扳機,沒有人死,也沒有人受傷。

他認為自己開了空槍,后來他三十歲,或者更老,走在路上,聽到背后隱約傳來風聲,他停下來,轉過身去,子彈正中眉心。”

所謂的“槍”,其實就是孩子因年少無知走錯的路,做錯的選擇,放任自流的壞習慣。

等他們自己明白過來的時候,子彈已然正中眉心,一切都為時已晚。

所以,作為父母,我們千萬不要高估孩子的自制力,更不要低估無孔不入的垃圾快樂對這代孩子的侵蝕。

想要讓孩子免受傷害,父母們一定要守好這兩道“閘門”:

以身作則,立好規矩就堅決執行

前段時間,山東濟南,一位被北大錄取的學霸在分享經驗時這樣說道:

“孩子玩手機是管不了的,但老師、家長幫忙保管一下手機還是能有所幫助的。”

網絡世界多姿多彩,遠比枯燥的書本和習題有吸引力得多,如果指望孩子自覺,他們只會沉迷其中,一步步沉淪。

所以,喬布斯從不讓自己的孩子在家使用iPad;

比爾蓋茨對自己孩子的要求是,14歲之前絕不允許接觸手機,不允許玩游戲。

從來沒有天生自覺的孩子,只有長期督促的家長。

與此同時,父母也要管住自己。

唯有自己先克制住玩手機的欲望,孩子才能在父母嚴于律己的熏陶下習得自律。

增強孩子與現實世界的連接

作家洞見君分享過一個故事:

他有一個堂弟,多年來沉迷游戲,沒少跟父母斗智斗勇。

今年堂弟參加高考,成績剛好夠一本線,出分后更是天天打游戲,整日窩在自己房間里酣戰。

堂弟的父母很是發愁,希望洞見君能幫忙勸勸。

洞見君見到堂弟后,沒有一味批評他,而是建議他出去運動、旅行,總之,就是不要宅在家里。

這不禁讓我想起心理專家陳默在演講中提到的一件事:

現在的孩子一出生就在被電子設備包圍的世界里,所以現實感很孱弱,只能在網絡的世界里尋找真實感和價值感。

對此,父母不妨豐富孩子的生活:

培養孩子一些興趣愛好,鼓勵孩子在現實中多結交朋友,多帶孩子爬爬山、逛逛公園。

寧愿讓孩子出去瘋,也不要讓電子設備成為他們世界中唯一的光。

社會高速發展,電子和網絡產品層出不窮,不可否認這是時代的進步。

陽光下自有陰影,電子網絡的負作用正在孩子們身上逐漸顯現,我們的孩子正面臨著過去未曾有過的壓力和傷害。

某種程度上說,保護孩子不被這個時代的負作用傷害,就是今天家庭教育的最大成功。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載