面向“新師范”的師范專業人才培養體系構建與實踐

——以陜西理工大學為例

作者:陳 濤 和斌濤 馬引弟

發布時間:2024-04-02 09:54:29 來源:陜西教育·高教

[摘 要]“新師范”教育是隨著中國特色社會主義新時代的到來孕育而生的。本文在解析“新師范”教育內涵的基礎上,分析了當前師范專業建設中存在的主要問題,重點以陜西理工大學數學與應用數學專業為例,根據“新師范”教育的建設理念,從重塑人才培養目標入手,構建了涵蓋“五模塊”一體化課程體系、“五層次”漸進式實踐教學體系、“高校—政府—中小學”三位一體協同育人新模式、“五階段”全程閉環式質量保障體系的師范專業人才培養體系,為“新師范”教育背景下師范專業建設提供借鑒。

[關鍵詞]“新師范”教育 人才培養體系 培養目標

基金項目:陜西省教師教育改革與教師發展研究項目(編號:SJS2022YB048);陜西高等教育教學改革研究項目(編號:23BZ047)。

引 言

近些年,我國基礎教育進入了快速發展時期,從規模擴張向內涵發展轉變,基礎教育的師資需求從“以量的增長”向“以質的提升”轉變,并呈現出“發展性需求”,即從對“合格教師”的需求向著對“優秀教師”需求轉變,這對教師教育提出了更高的要求。

2018年,中共中央、國務院出臺《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》,對教師教育提出新的使命和要求,賦予新時代背景下中國特色師范教育體系新的內涵。同年,教育部等五部門出臺《教師教育振興行動計劃(2018—2022年)》的通知,提出辦好一批高水平、有特色的教師教育院校和師范類專業,健全教師培養培訓體系。這些政策的陸續出臺,標志著我國師范教育正式開啟“新師范”教育的新篇章,它賦予了教師教育新的目標和任務,振興教師教育,提高人才培養質量,推進基礎教育改革發展,滿足當前和未來人民群眾對高質量基礎教育的期盼。

2018年開始,國內學者對“新師范”教育進行了不同程度的研究與實踐,取得了一系列成果。王創等系統介紹了廣東省“新師范”建設的總體情況,為我國其他省份開展新師范教育提供重要參考。胡欽太認為新師范是具有中國特色社會主義特征的教師教育新形態,是融合各種教師教育價值取向的新理念,是指向深化和重構現代化教師教育的新體系,是新時代背景下人才培養改革的新模式,是拓寬教師教育戰略發展空間的新選擇。還有張偉坤、魏飴、李貴安等對“新師范”的時代背景、價值取向、時代定位、教育理念進行了全面深刻分析,為我們深入理解“新師范”教育理念與內涵提供借鑒。邱海珍、李靜、李澤民等對“新師范”背景下的教育教學模式、實踐教學體系等進行了有益的探索與實踐,為“新師范”教育背景下進行專業建設提供思路。

“新師范”教育的內涵

“新師范”教育是相對于傳統的師范教育而言的,“新師范”教育是指在中國特色社會主義新時代背景下,順應全球化發展趨勢,面向基礎教育改革發展需求,以立德樹人為根本任務,以培養優秀教師為目標,更加重視系統化、開放性、發展性、高水平的一種教師教育新形態、新模式。

“新師范”教育是更加重視師德建設的教育,育有德之人,需有德之師;“新師范”教育是高水平的教育,是以培養綜合能力優秀的教師為目標;“新師范”教育是開放的教育,不再是封閉在大學校園里的教育,而是地方政府、大學和中小學深度合作、協同培養;“新師范”教育是教師終身發展的教育,貫通了職前教育、入職培訓、職后提升一體化教育。

“新師范”教育背景下師范專業存在的主要問題

1.教師教育與基礎教育聯系不緊密,人才培養與實際需求存在錯位

教師教育依然存在一定的封閉性,沒有完全跟上基礎教育改革發展步伐,沒有實現與基礎教育的無縫對接,人才培養與實際需求存在錯位、脫節現象,其人才培養定位、人才培養目標以及人才培養體系與人才需求存在不匹配等問題。

2.教師教育存在重理論輕實踐、理論與實踐脫節、實踐創新能力不強

教師教育長期受到“先理論后實踐”的思路的影響,導致“重理論輕實踐”“理論與實踐脫節”及“實踐創新能力不強”等突出問題,典型表現為教育實踐持續時間短、形式單一、內涵窄化、實施后置化以及創新性實踐不足,進而造成師范生實踐能力薄弱、反思能力欠缺和創新能力不足等問題。

3.教師教育協同育人機制不健全、效果不明顯

教師教育在保證第一課堂和校內教育的基礎上,逐漸重視第二課堂和校外教育,但由于認識不到位、協同育人模式不科學、協同育人機制不健全,導致第一課堂與第二課堂、高校—政府—中小學協同育人不深入,效果不明顯。

4.教師教育服務社會不充分,服務能力不高

教師教育一直只重視專業人才培養,即基礎教育師資的職前培養,而忽視了進行基層學校教師入職培訓及職后發展以及基礎教育改革研究等問題,導致沒有充分發揮教師教育的專業優勢,為地方基礎教育改革發展服務。

面向“新師范”教育的師范專業人才培養體系的構建與實踐

陜西理工大學數學與應用數學專業為國家級一流本科專業建設點,辦學65年以來,為地方基礎教育培養了一大批“下得去、留得住、干得好”的骨干教師,始終踐行服務地方基礎教育改革發展的歷史使命。專業不斷深化教育教學改革,特別是面對“新師范”教育的新要求,積極探索人才培養體系和培養模式改革,取得一定的成效。本文將以數學與應用數學專業為例,構建面向“新師范”教育的師范專業人才培養體系。

本專業堅持立德樹人的根本任務,以學生全面發展和終身發展為出發點和落腳點,按照“需求導向、協同創新、深度融合、開放多元”的建設理念,根據辦學定位與師范性特點,確立人才培養定位,重塑人才培養目標,優化人才培養體系,改革人才培養模式,完善人才培養機制,逐步形成“尚師德、厚基礎、強能力、重應用、善反思、求創新”的人才培養特色。

1.聚焦基礎教育改革發展需求,重塑人才培養目標

緊密圍繞地方基礎教育改革發展需求,根據學校辦學定位和專業的師范性特點,進一步明晰“兩性一型”專業辦學定位(師范性、地方性、應用型)、“三維一體”專業服務定位(面向基礎教育、服務基礎教育、引領基礎教育)和“三位一體”專業職能定位(基礎教育教師培養(職前)、基礎教育教師培訓(職后)、基礎教育改革研究),從而確立“面向基教、服務區域、突出應用”的專業人才培養定位,制定了以“師德師風高尚、教育情懷深厚、學科基礎扎實、師范能力突出、創新能力較強”為核心要素的“高素質、創新性、應用型”中學骨干教師的人才培養目標。

2.聚焦人才培養目標,優化人才培養體系

(1)構建“五模塊”一體化課程體系,優化人才培養頂層設計

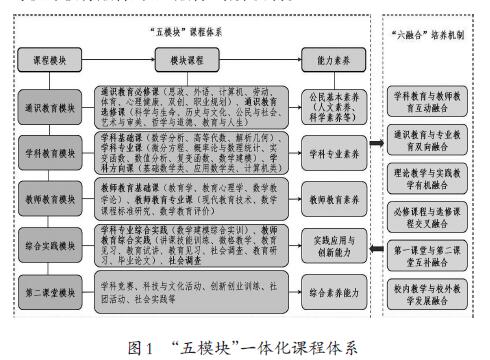

圍繞人才培養目標,堅持“學術性”和“師范性”并重的原則,以學生為中心,以“拓寬口徑、強化基礎、突出實踐、注重綜合”為指導,將知識體系、能力體系、素質體系有機結合,構建了“通識教育模塊+學科教育模塊+教師教育模塊+綜合實踐模塊+第二課堂模塊”的五位一體課程體系(圖1),健全學科教育和教師教育融合、通識教育與專業教育融合、理論教學與實踐教學融合、必修課程與選修課程融合、第一課堂與第二課堂融合、校內教育與校外教育融合的“六融合”培養機制。

通識教育模塊與專業教育模塊占總學分比例分別約為30%和70%,實現通專結合、融合發展,其中,通識教育涉及人文社科類、藝術類、自然科學類、工程技術類等,實現價值引領、人文底蘊、科學精神于一體。學科教育模塊與教師教育模塊占總學分比例分別約為40%和30%,使得專業“學術性”與“師范性”協調發展,實現學生全面發展與終身發展一體化。加大實踐教學環節學分,進一步強化突出實踐應用能力培養,強化學生教師教育能力提升,以滿足基礎教育改革發展需求。必修課與選修課學分比例約為65∶35,實現學生全面發展與個性發展相結合,適應當前人才培養的個性化需求。設置選修課程模塊(基礎數學選修模塊、應用數學選修模塊、計算機應用選修模塊),既給予學生充分的選課自主權,又加強跨學科跨專業的交叉融合,適應個性化、復合型人才培養。

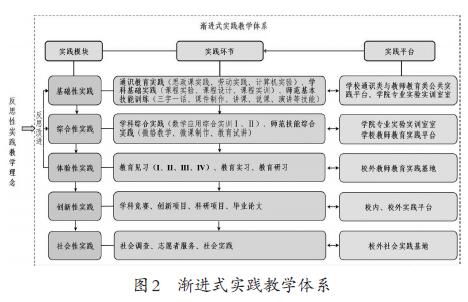

(2)構建“五層次”漸進式實踐教學體系,強化實踐應用能力

以實踐應用能力培養為目標,秉持“反思性實踐”的教育理念,按照“實踐中學習、實踐中思考和實踐后反思”的思路,依托“學校—學院—專業”各類實踐教育平臺及校外實踐基地,構建了“基礎性實踐(通識教育實踐、學科基礎實踐、師范基本技能訓練)+綜合性實踐(學科綜合實踐、師范技能綜合實踐)+體驗性實踐(教育見習、教育實習、教育研習)+創新性實踐(學科競賽、創新項目、科研項目、畢業論文)+社會性實踐(社會調查、社會實踐)”四年不斷線的“五層次”漸進式反思性實踐教學體系(圖2),實現了與理論課程體系并重、交叉,又強化學生反思能力培養。

其中,師范技能訓練是師范類人才培養的重要途徑,師范技能訓練貫通大學4年、8個學期,師范基本技能訓練(“三字一話”、課件制作、講課技能、說課技能、演講技能等)、師范技能綜合訓練(微格教學、微課制作、教育試講)、體驗性實踐(教育見習、教育實習、教育研習)交叉迭代進行,實現了理論與實踐結合、體驗與反思結合、大學與中學結合的師范能力訓練模式,強化培養師范生的實踐能力、反思能力和研究能力。

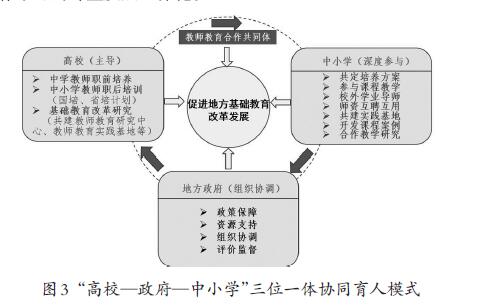

(3)構建“高校—政府—中小學”三位一體協同育人新模式,實現基教改革、教師教育專業化和職前職后一體化發展

按照“目標一致、責任共擔、資源共享、利益分享、合作發展”的原則,以推進地方基礎教育改革發展為目標,充分發揮高校(教師教育發展理論研究,人才培養方案制訂與實施,師資隊伍等優勢)、地方政府(統籌、協調和扶持發展等優勢)、中小學(實踐性強、問題突出、需求明顯等優勢)的優勢,實施高校主導、地方政府協調、中小學深度參與的“高校—政府—中小學”三位一體協同育人模式(圖3),建立教師教育合作共同體,創新三方工作聯動機制,通過共定人才培養方案、參與課程教學、互聘教師、共建基地、開發課程等深度參與人才培養全過程,開展名師工作坊、中學校長論壇、中學名師進校園、基礎教育改革發展論壇、大學名師中學校園行、頂崗實習、實習支教、國培計劃與省培計劃等,實現教師職前培養、入職教育與職后培訓一體化,實現高校、地方政府和中小學互動合作的教師教育管理一體化,實現高校教師、中小學教師與師范生合作學習的專業發展一體化。

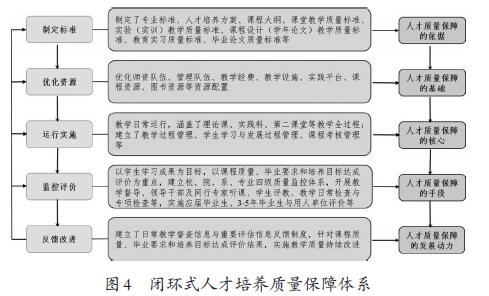

(4)構建“五階段”全程閉環式人才培養質量保障體系,確保人才培養質量達成

以“學生中心、產出導向、持續改進”為指導,構建了覆蓋教學全過程的“制定標準、優化資源、運行實施、監控評價、反饋改進”的“五階段”閉環式人才培養質量保障體系(圖4),完善持續改進機制,確保人才培養目標的達成。

制定標準是保障人才培養質量的主要依據,包括制定專業標準、人才培養方案、課程大綱(課程標準)、課堂教學質量標準、實驗(實訓)教學質量標準、課程設計(學年論文)教學質量標準、教育實習質量標準、畢業論文質量標準等。

配置資源是保障人才培養質量的重要基礎,包括師資隊伍(專任教師、兼職教師、管理隊伍)、教學經費(日常運行經費、專業建設經費)、教學設施、實踐平臺(校內外實驗、實訓、雙創實踐基地)、課程資源(線上資源、線下資源)及圖書資源等資源投入。

運行實施是保障人才培養質量的核心,涵蓋了理論課、實踐課、第二課堂等教學全過程;建立了教學過程管理、學生學習與發展過程管理、課程考核管理等。

監控評價是保障人才培養質量的重要手段,以學生學習成果為目標,以課程質量、畢業要求和培養目標達成評價為重點,建立校、院、系、專業四級質量監控體系,開展教學督導、領導干部及同行專家聽課、學生評教、教學日常檢查與專項檢查等,實施應屆畢業生、3—5年畢業生與用人單位評價等。

反饋改進是保障人才培養質量持續發展的動力,建立了日常教學督查信息與重要評估信息反饋制度,針對課程質量、畢業要求和培養目標達成評價結果,實施教學質量持續改進。

結 語

作為地方高校師范專業,承載著服務地方基礎教育改革發展的歷史使命,為滿足人民對優質教育資源的需求付出自己的努力。“新師范”教育為新時代背景下師范類專業建設提供了新理念、新目標、新模式、新機制,構建符合“新師范”教育的人才培養體系,為師范專業建設提供頂層設計,提升師范人才培養質量,更好地服務地方基礎教育,不斷踐行初心使命。

參考文獻:

[1]王彥卿,等.新師范教育背景下化學(師范類)專業建設探索與實踐——以鹽城師范學院為例[J].大學化學,2021,36(11):91-96.

[2]王創.以“新師范”建設引領廣東教師教育改革[J].廣東教育(綜合版),2018(2):6-8.

[3]胡欽太.“新師范”建設的時代定位與路徑選擇[J].華南師范大學學報(社會科學版),2018(6):60-65+189-190.

[4]張偉坤.熊建文與林天倫,新時代與新師范:背景、理念及舉措[J].高教探索,2019(1):32-36+110.

[5]魏飴.“新師范”建設的價值取向與擔當[J].湖南社會科學,2021(1):147-152.

[6]李貴安,等.新時代新師范教育的選擇和發展[J].當代教師教育,2021,14(3):38-42.

[7]邱海珍.“新師范”背景下地方師范院校教師教育模式探索與實踐——以嶺南師范學院為例[J].當代教育實踐與教學研究,2020(12):47-50

[8]李靜.新師范背景下教師培養的路徑探究[J].教育與教學研究,2020.34(10):60-70.

[9]李澤民.“新師范”建設背景下地方師范院校實踐教學體系的構建[J].廣東第二師范學院學報,2021,41(1):23-30.

[10]萬明鋼.進入新時代的新師范教育[J].西北師大學報(社會科學版),2018,55(5):69.

[11]林熙.論新時代背景下“新師范”教育的特點與實施要求[J].廣州廣播電視大學學報,2019,19(2):41-46+108-109.

(陳濤、和斌濤、馬引弟:陜西理工大學數學與計算機科學學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載