勞動教育進課堂的“四點”實踐

作者:劉家勝

發布時間:2024-03-26 08:39:54 來源:陜西教育·綜合

勞動是人類特有的基本的社會實踐活動,是人的本質活動。習近平總書記強調,要在學生中弘揚勞動精神,教育引導學生崇尚勞動、尊重勞動,懂得勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的道理。職業教育是以勞動為重要內容的技能型教育。思政課作為立德樹人的主渠道與主陣地,要教育學生認識勞動的價值與意義,提升學生勞動技能,培育學生勞動習慣。

一、找準方位,理清思路,明確勞動教育目標的立足點

要做好中職生的勞動教育,首要問題是明確勞動教育目標的立足點。思政課囊括了不同層次的勞動教育的內容,教師在開展勞動教育時,應引導學生認識到勞動不僅指為自己勞動,而且指為社會、國家勞動。

1.立足個人,勤奮務實,銳意創新。思政教育主張追求真、善、美,教師要通過不同內容、不同形式、不同章節形成勞動教育閉環,教育學生要通過勤奮務實的勞動獲得尊重、認同及相應的地位與權利,促進社會和諧有序發展。同時,也要讓學生明白創新是實現個人高效勞動、社會高質量發展的有效途徑。

2.立足他人,理解寬容,彼此尊重。在社會中,不同工種、不同崗位、不同環境、不同理想與目標的人,從事著不同類型的勞動,但都在為個人發展、他人幸福、社會進步、國家富強貢獻著自己的力量。思政課在“社會生活講道德”“做守法公民”“理解權利與義務”“維護公平正義”等章節內容中均體現了勞動教育的意義,主張注重人與人之間的相互尊重、協同與合作,不侵犯他人勞動權利,要珍惜他人勞動成果,積極構建和諧的人際關系,促進崇尚勞動、熱愛勞動、勞動光榮的良好社會氛圍的形成。

3.立足社會,樂于奉獻,厲行節約。“豐富的社會生活”“勇擔社會責任”等章節內容,既要讓學生感知社會生活的美好,了解美好生活的形成原因,又要教育學生關注社會,了解社會,用勞動服務社會,承擔社會責任。同時,在“弘揚偉大的民族精神”章節內容中,也涉及了眾多的勞動教育內容:一方面讓學生了解偉大的民族精神本身就是勞動精神;另一方面教育學生要珍惜勞動成果,發揚艱苦樸素作風,厲行勤儉節約。

二、圍繞教材,科學引導,選好勞動觀念樹立的突破點

教師應當給學生營造一定的情境和環境,讓學生在自我感知、覺悟、覺醒的內化過程中形成勞動觀念,養成勞動習慣。

1.消除認識誤區,厚植勤奮理念。“空談誤國,實干興邦。”幸福是奮斗出來的。我們講勞動致富、誠實勞動,但社會中也存在投機取巧、一夜暴富的情況。教師應抓住熱點、焦點、難點問題,通過思政課相關知識引導學生解除困惑,認識真理,把握本質,正確認識世界,形成正確的人生觀,樹立誠實勞動、勤奮努力的理念。

2.弘揚勞動精神,點亮奮斗燈塔。一是注重將偉大建黨精神作為勞動教育的具體素材并融入課堂。二是聚焦獲得“全國五一勞動獎章”的先進人物,扎實組織學生學習先進事跡,讓學生見賢思齊,奮發前行。三是要增強學生對勞動光榮的理解,家長和教師不用或少用懲罰性勞動對待行為有過失或過錯的學生,避免“勞動是變相接受懲罰與處罰”的錯誤導向。

3.遵守道德規范,優化成功路徑。國家在嚴懲腐敗、規范經濟生活等方面的舉措是為了維護勞動致富道路上的規范秩序,懲戒勞動致富隊伍中的投機取巧之人。教師要引導學生不做違法亂紀的事情,不走人生發展的彎路,在勞動中注重公平正義,注重職業素養。教師也要培養學生的創新思維,讓學生學會用知識、技術與技能“彎道超車”,創造個人的幸福生活,為實現國家繁榮昌盛貢獻自己的力量。

4.增強家國情懷,扛起勞動責任。“少年智則國智,少年富則國富,少年強則國強,少年獨立則國獨立,少年自由則國自由,少年進步則國進步。”教師要從構建人類命運共同體的大眼界、大思維方向引導和教育學生為國家、為民族、為整個人類社會的發展進步而勞動,讓學生充分認識生命的意義和勞動的責任。

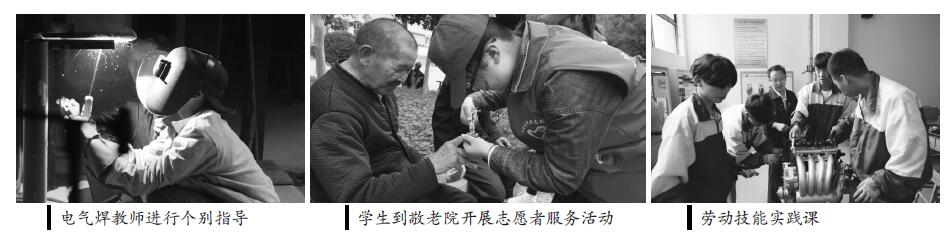

三、結合實際,注重實效,抓實勞動技能提升的增長點

勞動教育是一項復雜的系統工程,不能脫離課堂,不能脫離實踐,只有兩者密切配合、相得益彰才具有實效性。

1.創設情境,因勢利導。勞動教育不等于勞動,在概念上必須準確界定,這是上好思政課中關于勞動教育內容的基礎。教師在思政課中開展勞動教育時,要與學校專門開設的勞動課有聯系、有融通、有區別、有分工。從這個意義上講,思政課中的勞動教育形式更靈活,內容更寬泛,方式更新穎。例如在《親情之愛》的教學設計中,教師可以引導學生結合教材內容思考問題:自己與勞動之間的關系;家里的家務主要包括哪些內容;平時家務主要是誰在做;以前在家里,自己一般承擔哪些家務,今后愿意主動分擔哪些家務等,將勞動教育融入開放、互動的思政課課堂中,讓學生動感情、生感悟、明事理、重實踐。“讀、寫、說、唱、演、做、思、研”都可以達到勞動教育的目標,教師要注重結合具體內容,創設最優情境,用心用情,因勢利導達成教育目標,使勞動信念、勞動認識、勞動技能同步提升。

2.依據學情,因材施教。教師要了解學生的勞動興趣、勞動愛好、勞動習慣等,既要揚長,又要補短。一方面要強化面向全體學生的勞動教育。例如在“走進新時代”專題內容的教學中,教師可以開展“強國有我,了解兩個百年奮斗目標”“實現目標,致敬勞動者”“走向未來,開展職業體驗”“感悟勞動精神,開展演講比賽”“踐行勞動精神,青少年學生應如何勞動”等系列化、項目式的勞動教育活動,引導學生認識自我,發展自我,完善自我,把個人成長和祖國發展聯系在一起,強化學生的愛國情、強國志、報國行,深化學生對勞動的認識,逐步提升學生的勞動能力,引導學生形成正確的勞動觀念。另一方面要針對每個學生的具體實際,引導學生制作個人的勞動計劃和勞動方案,彌補個人勞動能力與勞動行為習慣方面的不足與短板,提升學生的綜合素養。

3.結合校情,因地制宜。工廠、農場、商店、道路、田園、社區等都是勞動教育資源。家務整理、農業生產、工業體驗、商業服務等都是勞動實踐的內容。做一道美味佳肴,參加一次田間勞作,飼養一次家禽家畜,了解一味中草藥的習性、功能,參觀一次周邊工廠,調研一次建筑工地,栽種一盆花卉,種植一棵樹等都是勞動實踐技能提升的具體做法,要注重結合學校和當地實際,科學安排,有效落實。

4.合作共贏,因難就巧。合作勞動是勞動教育的更高要求,是適應現代社會和未來生產發展的必然需求。合作意識、協同能力是學生融入社會、適應社會的必備核心素養。思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程,在布置課外實踐類作業或組織集體性勞動實踐時,教師要引導學生制訂活動方案,做好活動分工,學會合作協同,發揮同伴互助優勢。

四、加強協同,完善考核,重視勞動習慣養成的落腳點

參加一次勞動實踐并不難,但將勞動意識、創新思維和服務理念踐行于日常生活中是不容易的,教師要引導學生提升勞動能力,養成勞動習慣。

1.學科協同,共同發力。勞動教育是各個學科的共同責任,區別在于學科不同、內容不同、教育方式不同、實施手段不同,教師要讓學生學會生活、學會生存、學會學習、學會生產,提升核心素養,養成良好的思維方式和勞動習慣。學校要統籌兼顧,讓勞動習慣養成教育突破僅靠勞動課落實的思路,追求跨學科和跨領域的勞動教育資源大整合,構建勞動教育共同體,有效落實立德樹人根本任務。

2.家校聯手,合作共育。勞動教育一頭連著認知,一頭連著實踐,只有搭建起課內與課外、校內與校外兩座橋梁,通過課內知理、課外體驗、校內認知、校外踐行的結合,才能落到實處。在勞動觀念教育與勞動習慣養成教育方面,學校應主動與家長做好對接,爭取家長的理解與支持,當家長看到子女的勞動能力提升,主動分擔家庭責任時,家長配合學校的積極性也會提高,甚至很多家長愿意擠出時間陪子女進工廠、入社區、訪農戶,親自教子女種洋芋、收小麥、養魚蝦、放牛羊……如此,勞動教育的實效性會更加顯著。

3.多元評價,持續激勵。勞動過程自然辛苦,但勞動結果是甘甜的、幸福的、快樂的。一是學校要以班級為單位建立“學生勞動實踐教育成果展示”平臺,及時上傳勞動實踐的過程性資料,分享學生的勞動歷程與成果,便于教師、家長和同伴及時點評,激勵學生堅持勞動。二是學校可以在每學年編制“學生勞動實踐成果”電子檔案,形成學生勞動實踐考核成績單。三是學校在每年的“五一國際勞動節”,召開教師、學生、家長三個層面的勞動模范表彰獎勵大會,營造濃厚的校園勞動氛圍,弘揚勞模精神,傳遞社會正能量。

總之,對學生進行勞動教育不僅是關乎培養學生健康成長的大事,而且是關乎傳承中華民族精神的要事。思政課教師要提高政治站位,端正教育思想,以為黨和國家培育“愛勞動”“會勞動”“懂勞動”的時代新人為己任,在思政課中有效融入勞動教育內容。

作者單位:陜西省商洛市鎮安縣職業教育中心

投稿

投稿 APP下載

APP下載