促進概念轉變的思維外顯型概念教學研究

——以“無糖飲料的檢測”為例

作者:■文/馬東博

發(fā)布時間:2024-02-27 10:59:21 來源:陜西教育·教學

發(fā)展學生生物學核心素養(yǎng)是中學生物教學的宗旨,生物學概念的理解和應用是實現(xiàn)學生生物學核心素養(yǎng)發(fā)展的關鍵,《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》中把“內容聚焦大概念”作為生物學課程的基本理念,而大概念的構建是由下位的科學概念群聚合而成的。學生學習的科學概念往往需要與其自身已有的概念相鏈接,才能有固著點和生長點,而學生在受自身已有概念的影響下,學習新的概念容易產生認知偏差,這種偏差使學生新學的概念成為迷思概念。概念是演繹知識和邏輯推理的起點,因此迷思概念將嚴重阻礙學生對科學概念的進一步學習和理解,這將為學生學習帶來負面影響。迷思概念具有經驗性、隱蔽性和頑固性等特點,教師在課堂教學中難以發(fā)現(xiàn),即使發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的教學方式也難以改變,這就要求課堂教學中要采用針對性的教學策略,將學生思維外顯,從而有效發(fā)現(xiàn)并轉變迷思概念。

一、思維外顯型教學策略模型的指導理論

我國臺灣學者將英文“misconception”翻譯為迷思概念,本研究結合眾多學者的觀點,將迷思概念定義為學生基于生活經驗、現(xiàn)象等學習,在頭腦中存在一定基礎的概念,這些概念與科學概念具有一定的認知偏差。當前,國際主流的概念轉變理論主要有基于認識論、本體論、樸素理論等概念轉變理論。以Posner等人為代表的學者基于認識論提出概念轉變有“同化”和“順應”兩種類型,“同化”是指運用已有概念來解釋新現(xiàn)象,“順應”是對概念進行重構,從而實現(xiàn)概念的根本轉變,要完成“順應”需要學習者對舊概念不滿,而新概念具有可理解性和合理性,最后學習者通過知識和信念與新概念達成一致,從而實現(xiàn)新概念的有效性。本研究選取基于本體論的“順應”概念轉變理論作為概念轉變的指導理論。

二、思維外顯型教學策略模型的構建

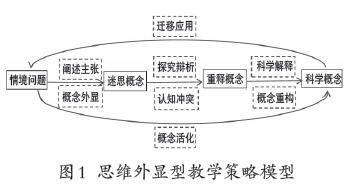

概念教學的目標是使學生形成科學概念,而迷思概念阻礙科學概念的形成,由此通過創(chuàng)設情境問題,讓學生在解答問題中外顯迷思概念,對學生回答的具有群體性的迷思概念進行活動設計,使學生在完成探究活動中引發(fā)認知沖突,從而產生對原有知識的不滿,通過對現(xiàn)象本源的深入辨析,使學生認同新概念的合理性,利用新知識的補充和舉例論證來增強學生對新概念的信心,最終實現(xiàn)新概念的有效性,即可用新概念來解決情境問題,這也就是新概念的遷移和應用。

基于概念轉變理論“順應”策略構建以創(chuàng)設情境問題、開展探究活動、解釋實驗現(xiàn)象、遷移概念成果為教學主軸,以“闡述主張、探究辨析、科學解釋、遷移應用”為思維主線的思維外顯型教學策略模型(見圖1)。教學活動中動為主軸,疑為主線,構成了學生在活動中激活思維、外顯思維、碰撞思維和發(fā)展思維的過程,在思維的發(fā)展之下促進科學概念的形成。

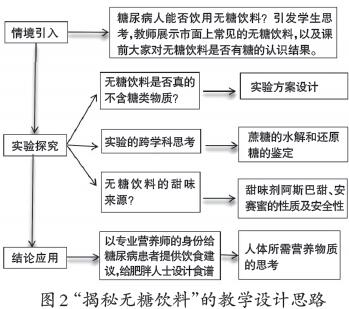

三、思維外顯型教學策略模型的應用

在教學設計中,對于糖尿病患者能否飲用無糖飲料這一問題,基于解決生活實踐問題的主線使問題情境化、知識結構化、情境生活化,以生物學和化學學科視角關注無糖飲料是否含有糖類。通過實踐探究,共同解決糖尿病患者是否能飲用無糖飲料這一問題。教學設計思路(見圖2)。

1.創(chuàng)設情境,外顯迷思概念

迷思概念具有隱蔽性、經驗性、頑固性等特點。在傳統(tǒng)課堂教學中,迷思概念的隱蔽性導致教師難以察覺,學生概念的迷思表達容易受到忽視。迷思概念的經驗性,要求新概念的教學需建立在學生已有經驗的基礎上進行,而學生迷思概念的形成又與學生的生活學習經驗密切相關,在教學中若缺少與迷思概念相關的生活情境,則迷思概念就難以被激發(fā)。迷思概念的頑固性,導致迷思概念的轉變顯得尤為困難,教師需要在教學過程中使用具有針對性的教學策略。根據(jù)迷思概念的特點,在教學中設置一個真實的生活場景,激活學生的迷思概念,提出一個挑戰(zhàn)性的問題,并要求學生闡述自己的主張來外顯迷思概念,由此用情境來激發(fā),用表達來外顯,使教師更為全面地掌握學生的迷思概念認知情況,為迷思概念的轉變做好了鋪墊。

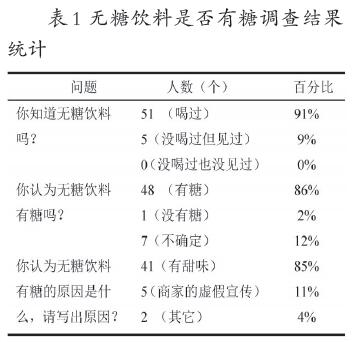

為了深入還原學生真實的生活場景,課前對授課班級56名學生進行了以無糖飲料是否含有糖的調查,調查利用開放式選擇題進行,調查結果顯示(表1),91%的學生喝過無糖飲料,86%的學生認為無糖飲料有糖,認為無糖飲料含有糖的學生中把飲料有甜味作為判斷依據(jù)的學生占85%,有11%的學生認為無糖飲料有糖的原因是來自于對飲料宣傳的不信任,認為商家是虛假宣傳。由此可見,雖然學生已經學習了糖類的相關知識,但是當學生遇到具體情境時,個人經驗再次主導了學生的思維和判斷,Vosniadou等人的研究支持了這一推斷,他們認為學生在概念內化過程中容易受到個人經驗、學科知識不足、個人信念等因素的影響,具有迷思性的舊概念容易占上風,新概念難以替代。因此,課堂教學中創(chuàng)設一個來源于學生生活的真實情境對于外顯學生的迷思概念具有重要意義。

波斯納的經典概念轉變理論指出,完成概念的轉變需要經歷對舊概念的質疑、新概念的可理解性、新概念的合理性、新概念的有效性四個過程。引發(fā)認知沖突是學生實現(xiàn)對舊概念不滿的有效途徑,在探究辨析的過程中,尋求證據(jù)支持可為概念轉變創(chuàng)造有利條件。

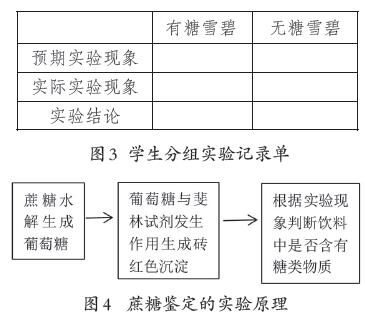

在案例中,通過讓學生對比普通雪碧和無糖雪碧配料表的差異,以發(fā)現(xiàn)有糖和無糖雪碧的區(qū)別,圍繞有挑戰(zhàn)性的問題,如“無糖飲料中是否有白砂糖,白砂糖如何來檢驗”,引發(fā)學生進一步探究辨析,由此通過學習任務單分組實驗來完成糖的鑒定實驗(見圖3)。學生通過實驗探究,為迷思概念的轉變提供證據(jù)支持。實驗中的難點:學生已有的知識是還原糖可用斐林試劑來鑒定,而白砂糖的鑒定需要教師提供化學方法,這里也體現(xiàn)了跨學科教學的重要性,實驗原理(見圖4)。

3.科學解釋,概念的解離與重構

概念的解離不是對立的選擇,也不是正誤的簡單判斷,而是基于證據(jù)將迷思概念分解成科學部分與非科學部分,經過推理將科學概念建構在迷思概念的科學部分之上,從而實現(xiàn)科學概念的重構。科學解釋遵循證據(jù),在迷思概念科學部分之上對非科學部分進行修正和糾偏,從而使新的解釋對舊的概念完成替代。

學生通過實驗發(fā)現(xiàn),無糖飲料不含糖,那么有學生認為無糖飲料有糖顯然不成立,對于“糖是甜的、甜的食品是糖”這一概念的迷思,教師讓學生查閱資料了解哪些糖是甜的,哪些糖不是甜的。除過糖之外,還有哪些物質可以提供甜味?生活中代替糖的甜味劑有哪些?或者通過這些問題的探索,使學生找到糖與甜的共同部分和差異部分,這些共同部分正是學生生活經驗中所了解到的“有甜味的糖”,而差異部分是學生未經科學辨析而簡單推論得到的錯誤認識。概念的解離,可將“糖是甜的,甜味食品是含糖”的非科學部分分離出來,通過甜味劑的引入,對無糖飲料是甜的作出科學解釋,從而實現(xiàn)甜的食品不一定是糖的概念重構,當然隨著化學學習的深入,學生可進一步從分子的角度更加深刻地認識物質間的差異。

4.遷移應用,科學概念的活化

迷思概念具有頑固性等特點,即使建立科學概念,如若科學概念的遷移應用不夠,隨著時間推移,學生很可能會再次使用迷思概念來解釋問題,因此面對復雜的生活情境,新概念更大化地遷移與應用將使學生從思辨中跳出原有的知識結構和個人經驗,用對新概念的認識和解釋問題的本質,不斷對新概念進行鞏固。

概念的遷移應用包含知識的遷移應用和方法的遷移應用,在生活中常常會遇到無糖月餅、無糖餅干等食品,且宣傳語顯示糖尿病患者可以放心食用,對于這一情況,我們讓學生用糖的科學概念進行探究辨析,也可用還原糖的鑒定方法進行鑒定,除此之外,我們也可以將概念遷移到新的情境中,如給糖尿病患者提供飲食建議、給肥胖人士設計食譜、給低血糖人群提供快速補糖的清單等實踐練習。

四、研究展望

關于迷思概念的診斷,以訪談、多項選擇測試、質性文本分析等方法在國際上日趨成熟,但關于中學生物學具體主題的診斷工具數(shù)量還比較少,因此中學生物學迷思概念診斷工具的開發(fā)很有必要。在概念轉變理論的框架下,認知沖突可以有效激活和發(fā)展學生的思維,但認知沖突的水平過高或過低,都會制約學生的思維發(fā)展,那么如何創(chuàng)設合理的情境問題,定位學生的思維水平,引發(fā)恰當?shù)恼J知沖突,還需要我們進一步深入的研究。

基金項目:2022年度陜西省“十四五”教育科學規(guī)劃課題“深度學習視域下中學生物項目式學習課程設計與應用研究”,No.SGH22Q140。

作者單位 陜西省商洛中學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載