陜西財經職業技術學院:凸顯文化育人優勢 打造特色美育品牌

作者:馬晶照

發布時間:2024-01-03 10:34:40 來源:陜西教育新聞網

從“興于詩,立于禮,成于樂”,到“琴能表德”“以德立藝”,再到追求“真善美”的和諧統一,美育始終是教育事業的重要組成部分,也是人生成長道路上的重要歷程之一,陜西財經職業技術學院認真學習貫徹習近平總書記“做好美育工作,要堅持立德樹人,扎根時代生活,遵循美育特點,弘揚中華美育精神,讓祖國青年一代身心都健康成長”的講話精神,高度重視美育在學生文化心理建構中的重要作用,以“傳承華夏之美、體味東方美韻”為宗旨,發揮學校重視傳統文化教育的優勢,主動將傳承和弘揚中華美學精神融入美育工作的全過程,突出優勢,打造了“陜財”特色的美育品牌。

一、“以美潤德”與“以德載美”相統一,助推學生人格完善

學校建設了厚德廣場、財經廣場兩個主題廣場,增添了校訓石、孔子像、財經文化、誠信印章等景觀,重新設計了學校標識,豐富了樓宇、廣場、道路、園林、功能區等名稱的文化內涵,建成了環境優雅的人文校園。學校依托藝美文化空間開放日、麥稈成畫實踐日、“塑我所想”陶藝日、“品茶品生活”茶藝實踐日、“書寫人生”書法實踐日等一系列藝術展示、體驗活動,打造美育文化空間,營造了藝術氛圍濃厚的校園環境。

崇尚美好人格是中華民族的優秀傳統,為了培養具有工匠精神的高素質技能型人才,幫助學生構建美的人生觀,學校高度重視美育在學生文化心理建構中的重要作用,從“知行合一、內外兼修”“兼容并蓄、美美與共”“以美揚善、以美立人”等多個方面將校園文化建設、學風建設融入美育的全過程,一是通過感化教育、榜樣引領、目標驅動、文化氛圍營造等方式從言行舉止等方面對學生進行養成教育,強化“五育”并舉、融合的育人理念;二是以正面引導為主,利用多種新媒體平臺,形成“處處是課堂,時時受教育”的特色美育環境;三是精心設計、組織和開展了大量傳承中華優秀文化基因的第二課堂活動,引導學生守孝悌之心、懷仁愛之情、樹誠信之本、鑄愛國之魂;四是強化師生的體驗感與獲得感,通過社會實踐落實高校服務社會的基本職能,增強學生的實踐能力與社會責任感及修身養性的自覺性;五是通過舉辦“美育講堂”和美育課外活動,開展“塑形鑄魂”活動,努力營造樹先進、學先進、趕先進的良好氛圍,引導廣大師生以美立身、以美立學、以美施教、以美育德。

學生眼中的“最美陜財”

學校堅持“教育者先受教育”的理念,要求教師以自身的專業素養美、師德師風美、個人形象美等對學生進行美德引領示范教育,當前,學生良好的行為習慣逐步養成,言行舉止和行為規范整體向好,先后涌現出了“全國勞動模范”“陜西省五一勞動獎章獲得者”“陜西省青年杰出人才”“陜西師德先進”等一大批師德高尚、業務精湛的優秀教師。通過感化教育、榜樣引領等方式營造樹先進、學先進、 趕先進的良好氛圍。

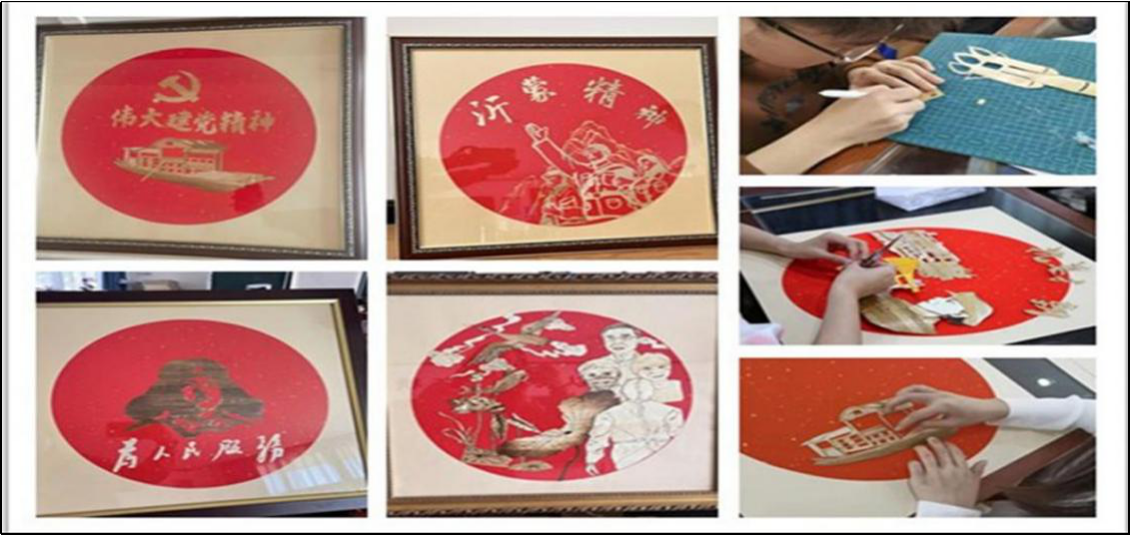

思政教育融入美育

二、“以美冶情”與“以情育美”,助推學生審美能力發展

美是純潔道德、豐富精神的重要源泉,美育的職責正是讓人懂得如何感受美、欣賞美、創造美。為了陶冶學生的情操,提升其審美能力,學校積極推進雙課堂結合,第一課堂用于藝術教育普及,開設人數最多的《藝術獎賞》課程,堅持“大美育”理念,將中華優秀文化基因注入課堂,圍繞“藝術導論、音樂鑒賞、美術鑒賞、影視鑒賞、戲劇鑒賞、建筑鑒賞、舞蹈鑒賞、戲曲鑒賞”八個模塊,突出理論知識、案例鑒賞、藝術實踐三者結合;第二課堂16個美育類相關社團針對有藝術愛好和基礎的學生,開展藝術提升教學,學生通過參加社團節、大學生藝術節等增強藝術領悟力;課外通過舉辦“創新非遺文化傳承·提升服務社會能力”主題活動周、“非遺文化活態傳承工藝美術匠心鑄魂”論壇等文化交流活動,為學生提供開闊眼界的機會;各二級學院通過組織新生文化季、云端音樂會、操場音樂節、才藝大舞臺、記錄“美”時刻、非遺藝韻展、‘藝’起告別畢業季等活動引導廣大學生感知美、鑒賞美、創造美;不斷提升審美和人文素養。

空中乘務專業“禮儀風采”活動現場

三、“以美育智”與“以智啟美”相統一,助推學生綜合素養提升

美育不僅是藝術審美教育,還包括自然審美教育和社會審美教育,貫通藝術哲學、自然哲學和人生哲學,為了真正實現以美啟學,服務學生成長的目的,學校邀請學者專家、行業精英開展“傳統文化與幸福人生”“中國文化和生活方式”“論工藝之美”“感悟古代文化風采”等講座鼓勵學生內修其心,外修其身,涵養精神文化品格。與此同時,學校通過組織“大師進校園”“大國工匠進校園”等系列活動,拓展了學生眼界,提升了學生的綜合素養和思想境界。

開展大師進校園系列活動

此外,學校以實踐活動為抓手,將專業標準、崗位要求、職業素養融入美育之中。組織學生走進文化館、博物館開展“見物·見美”藝術實踐活動,增強學生傳中華美學精神、承華夏藝術底蘊的使命擔當;開展“禮儀美·職業美”系列活動,運用潛移默化的美育方式,幫助學生領悟職業之美,收獲職業認同,進而促進學生專業素養與人文素養協同發展。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載