生態翻譯學視角下《西京故事》英譯策略研究

作者:馮小艷 董 媛

發布時間:2023-12-28 10:29:25 來源:陜西教育·高教

[摘 要]《西京故事》通過秦腔戲劇這一藝術形式描寫生活在西京城普通人生活的點點滴滴及心路歷程,本文基于生態翻譯學三維轉換理論視角,從語言、文化及交際生態層面分析中外譯者合作模式下陜西戲劇作品《西京故事》英譯本呈現的翻譯方法及策略,探討文本移植中譯者對于陜西鄉土語言與特色傳統文化的闡釋與重構。通過《西京故事》英譯研究探析中國傳統戲劇文化走向世界的方法和路徑。

[關鍵詞]《西京故事》 生態翻譯學 鄉土語言與文化 翻譯策略

基金項目:2022年陜西省教育廳科研計劃項目、2022年度陜西省哲學社會科學重大理論與現實問題研究一般項目“生態翻譯學視角下《陳彥戲劇三部曲》英譯研究”(省教育廳編號:22JK0014;省社科聯編號:2022HZ1098)。

引 言

講好中國故事,傳播好中國聲音,文藝工作者要圍繞中國精神、中國價值,從文化、生態文明等多個視角進行深入研究,向世界闡釋推介更多具有中國特色、蘊藏中國智慧的優秀文化,讓外國民眾通過欣賞中國作家、藝術家的作品深化對中國的認識,在欣賞的過程中感受魅力。中國文學作品承載著中華優秀傳統文化與歷史底蘊,文學作品外譯是講好中國故事的有效途徑,中國文學作品外譯被賦予了新的社會和文化意義。此外,中國文學作品走出去能夠促進我國文化形象在海外被接受與重構,戲劇文學作品的翻譯活動更是至關重要且不可或缺的。

國家一級編劇、陜西本土作家陳彥的《陳彥戲劇三部曲》——《遲開的玫瑰》《大樹西遷》《西京故事》運用特色鄉土語言描寫陜西民俗風情及傳統文化,反映當代陜西人的情感與生活,融入了傳統經典戲劇秦腔、方言土語、社會風俗習慣等。《陳彥戲劇三部曲》既是傳統文化與現實文學的融合,又是鄉土文化與現代思想的碰撞交流,因此,陳彥戲劇作品是剖析陜西戲劇英譯研究的典型素材,作品一經出版就深受讀者喜愛,先后獲得“曹禺戲劇文學獎”“中國戲劇獎”“曹禺劇本獎”。

為響應中華文化走出去、中國故事走向世界的號召,陜西本土譯者胡宗鋒與英國漢學家羅賓·吉爾班克等合作翻譯完成《陳彥戲劇三部曲(漢英對照)》,由陜西師范大學出版總社于2021年11月出版發行。本文通過對比研究《陳彥戲劇三部曲》作品之一《西京故事》原本及英譯本,分析譯者翻譯策略及方法,探討跨文化交流中陜西戲劇作品英譯的特點,強調陜西故事和非遺文化走向世界的必要性。

生態翻譯學視角下的戲劇翻譯

國內生態翻譯學最早由中國學者胡庚申于2001年提出,是從生態學視角闡釋翻譯活動的中國特色譯論,理論研究發展現已趨于平穩。生態翻譯學強調生態文明的建設及發展,追求生態價值、綠色翻譯、翻譯生態環境等內容。生態翻譯學包含譯者為適應生態譯語環境所采取的一系列適應性選擇與選擇性適應活動。 研究主題包含翻譯策略及方法、譯者研究、文體研究、文化負載詞、三維轉換、語言研究、理論研究、翻譯教學等領域,代表學者有胡庚申、方夢之、王寧、羅迪江等,但針對戲劇作品和鄉土敘事研究較少。

生態翻譯學著重探討翻譯適應選擇論、文學作品翻譯策略及方法、翻譯生態環境、譯者主體性等。研究題材包括典籍英譯、外宣翻譯、文博翻譯、旅游翻譯、公示語翻譯、字幕翻譯和醫學著作翻譯等,多從三維轉換視角即語言生態、文化生態、交際生態或適應選擇論視角分析文本。現階段政府工作報告翻譯、紅色旅游景點翻譯、外宣翻譯、少數民族文化外宣與典籍翻譯等成為了本領域的研究熱點。生態翻譯學的研究重點轉向文化領域,與時事緊密結合,促進中國文化對外傳播。

生態翻譯學強調譯者在文本移植中的生態建構和譯法選擇,側重譯者的主體選擇與適應性研究。目前生態翻譯學理論視角下的戲劇翻譯研究數量有限,有極大的研究前景和發展空間。對于戲劇翻譯的策略與方法等問題的討論有助于總結陜西戲劇翻譯的普遍規律,發現中國戲劇走出去的翻譯特點及成效。此外,戲劇翻譯研究在一定程度上助推了中國戲劇文化在英語世界的傳播,為陜西戲劇文學作品對外翻譯提供理論參考。

馬英群、李谫博等探討了陳彥作品中的底層關懷與精神救贖,大多數學者的研究關注作品所蘊含的中國傳統文化精神和傳統價值,例如,朱海博詳細闡述了陳彥的劇作“西京三部曲”中的文化藝術理念與價值觀的呈現。此外,對于戲劇秦腔的描寫與分析也是重點,李亮、張璐、倪宇指出了非物質文化遺產秦腔的歷史文化價值與時代傳承意義。

胡庚申強調,譯者既是原文的“讀者”,同時又是譯文的“作者”,前者重點在于譯者對原文的理解,后者重點在于譯者對譯文的表達,因此,譯者對于原文的理解是翻譯活動進行的基礎,也是產出譯文的重要前提。翻譯是解構原文與重構譯文的過程,在此過程中譯者充分發揮主觀能動性,選擇合適的翻譯策略及方法,盡可能實現譯文在三維層面的轉換,在譯語生態環境系統中賦予譯本新的生命,并使之長存。

在陜西文學英譯過程中,陜西本土譯者能夠相對透徹地理解原文中陜西本地風土人情、傳統文化及鄉土語言,了解作品中的文化精髓和內涵精神,能夠在翻譯活動中盡可能地保留原作文化內涵和方言土語特點。漢學家吉爾班克掌握地道的英語語言表達方式和習慣,能使譯著符合西方讀者閱讀中國文學作品的審美和期待,對于真正成功的翻譯,譯者的二元文化能力甚至比雙語能力更重要。因此,中外譯者合作翻譯的成果能夠較完整地將陜西文學作品《西京故事》介紹給海外讀者,推動陜西戲劇文化和鄉土語言走向世界。

生態翻譯學視角下《西京故事》英譯策略分析

《西京故事》圍繞西京城文廟巷大雜院內農民工城市境遇展開描寫,作品運用特色方言土語描繪陜西傳統文化,凸顯人物個性和城市發展歷程。翻譯是一個雙語交流的過程,受到源語和目標語語言和文化編碼系統的控制和制約,譯者的責任是如何在跨文化交流中成功傳遞原作的特色鄉土語言與傳統文化。通過對比原作及譯文發現,中外合作譯者在譯著Tales of the Western Capital中多采用直譯、釋義、補償、增譯等翻譯方法,最大限度保留原文語義與文化元素,同時增添括號、斜體、短橫線等輔助語言及傳統文化元素的翻譯,有助于目標語讀者更好地理解文本。

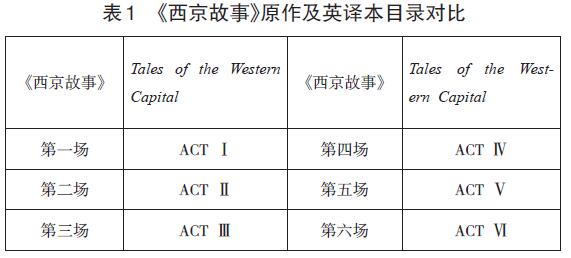

由表1可見,《西京故事》戲劇目錄部分包括人物角色的簡要介紹以及六場戲,英譯本與原本對應一致,分為人物概括(CHARACTERS)及場(ACT),英文詞匯act常指英文戲劇中的一幕,比場的概念大。譯者采取功能對等使英文讀者適應閱讀,再現原語文本信息,盡可能使譯文與原文在形式上對應,縮小翻譯轉換過程中的語義流失。

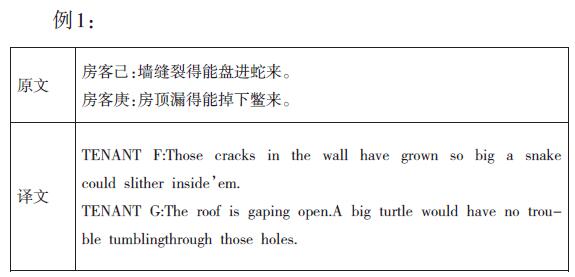

從某種意義上講,如果譯者不再被視為溝通者,而被視為交流者,那么在信息時代,譯者的角色可能會變得更重要。譯者作為溝通原文作者與譯文讀者的媒介,不僅承擔著傳遞文本信息的重要作用,還充當語言與文化元素的交流者。在《西京故事》的翻譯中,譯者多采用直譯與異化的翻譯方法,忠實于原文語言形式和內容,保留原作創作特色,助推陜西鄉土文化走向世界。例如戲劇第一場中,房客對話語言形式極具夸張和幽默色彩,譯者選用直譯的方法保留原作修辭手法和幽默成分,再現語言詼諧幽默的戲劇效果,提高目標語讀者閱讀體驗感。

下面以生態翻譯學理論為基礎,從語言生態、交際生態及文化生態三個層面分析《西京故事》的翻譯策略,多維度研究陜西戲曲文化在跨文化交流中的獨特價值。

1.語言生態層面

如例句所示,原文中“盤進蛇”和“掉下鱉”都運用夸張的修辭手法,增強了表達效果,同時體現幽默和諷刺的戲劇效果。譯者采用直譯和增譯,翻譯成“a snake”和“A big turtle”,“big”是對“鱉”意象的增加補充,強調鱉之大,暗示房頂年久失修,破爛不堪,加強夸張成分,突出戲劇的幽默效果。“蛇”的翻譯“snake”此處有異曲同工之妙,在語言層面上通過轉換達到忠實、準確的翻譯效果。

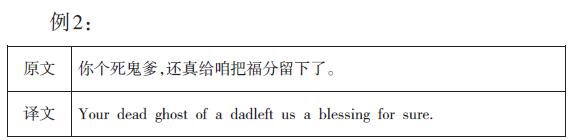

譯者的任務是識別并保留個人言談舉止背后的意義。例句中,“死鬼”屬于詈詞,也常常用于開玩笑或作為昵稱使用。這里“死鬼”有開玩笑的成分,也有調侃的意思。譯者運用直譯“dead ghost”完整保留原文語義內容,凸顯俗語特色,使目標語讀者了解陜西民間俗語,富含幽默色彩。譯者同樣注重譯文在交際層面的轉換,強調譯文讀者的閱讀習慣和體驗,在一定程度上使目標語讀者能與原文讀者一樣感受原作的精髓與文化內涵。

2.交際生態層面

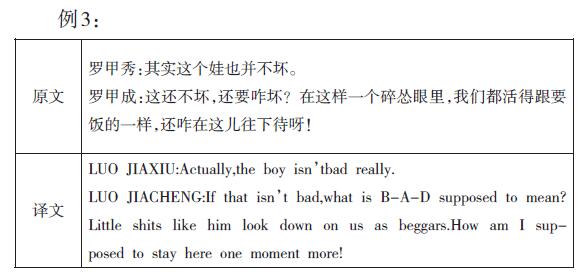

翻譯的本質是信息的跨文化傳遞,怎樣實現有效的傳遞是翻譯研究的動因和起點。由于源語的文化與目標語的文化存在巨大差異,譯者需要考慮如何有效傳遞信息。如例3所示,人物對話中“壞”出現了兩次,譯者卻作了不同的處理,第一個“壞”直譯為“bad”;第二個“壞”說話者語氣加強,強調壞的性質,譯者使用直譯的方法,以大寫及短橫線輔助,生動形象地再現原文人物的驚訝之感及說話者的強調語氣,既實現了語言層面的完整表達,又完成了交際層面的靈活轉換,使譯文達到“生態化”的自然效果,構建出栩栩如生的文字形象,實現原文在交際生態層面的轉換,成功構建譯文的翻譯效果。毫無疑問,翻譯也是保護文化多樣性和促進世界文化建設的重要手段,翻譯的交流屬性是翻譯存在的主要目的或者說是翻譯的主要功能。

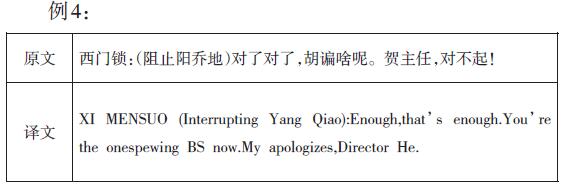

生態翻譯學同樣強調譯作在交際生態層面的轉換,語言是交際的載體之一,交際是跨文化語言交流的體現。如上例所示,“胡諞啥呢”中“胡諞”為陜西關中方言,意為閑談亂說,也有吹牛胡說之意。這一對話鄉土語言味道濃厚,對于譯者來說困難較大,這里譯者采用意譯將“胡諞”譯為“spewing BS”,單詞“spew”有“噴出、涌出”之意,還有“破口大罵”的意味,而“BS”是單詞Bullshit的首字母縮寫形式,意為廢話、胡說或吹牛。譯者的翻譯方法夸大原文詼諧幽默的語氣,增顯戲劇效果,突出人物性格特點。交際生態層面的對等翻譯使目標語讀者與原作讀者一樣,能夠體會戲劇作品的獨特魅力,跨越語言的差異,加深閱讀感受。周領順指出,翻譯應在充分考慮讀者閱讀接受的同時,盡可能充分地再造原文的鄉土特色以忠實再造原文的風格,實現在“務實”基礎上盡可能“求真”。

3.文化生態層面

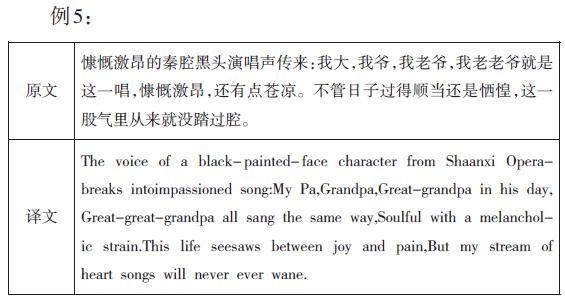

《西京故事》蘊含著濃厚的陜西鄉土文化,包括地域文化、生態文化、物質文化、社會文化等。文學戲劇作品的翻譯活動涉及跨文化的重構與整合,譯者要充分發揮主觀能動性和積極性,傳遞原文文化內涵,保持譯本中文化生態的平衡。譯者在適應生態環境的前提下,選擇多種翻譯方法解讀、重構并生成譯本,既要符合原本語言、文化、交際生態,又要滿足譯語生態環境,創造出符合目標語讀者閱讀審美的譯本。《西京故事》中有秦腔黑頭的選段,慷慨激昂,曲調剛勁有力。黑頭是秦腔戲曲花臉的一種,最初特指包公的角色,后來泛指偏重唱功的花臉。

如例5所示,譯者將戲劇文化元素秦腔黑頭翻譯成“black-painted-face character from Shaanxi Opera”,靈活運用短橫線、補償、意譯等翻譯方法轉換處理。作為戲曲花臉,黑頭因黑臉譜而得名,“black-painted-face”生動形象地展示出戲曲術語秦腔黑頭的特色,使讀者易于理解。譯文中展示出的風格必定是原作風格和譯者風格的有機統一。為了完整表達原文文化和語義,填補文化空白并降低翻譯行為中文化語義的流失,譯者增加“character”表明黑頭的特性,再現原文秦腔戲劇人物角色風格。

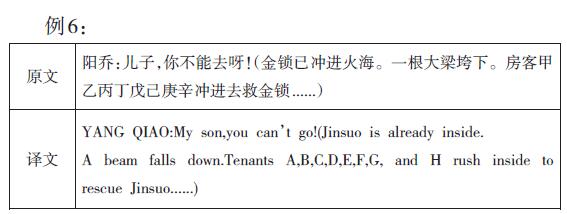

例6中的甲乙丙丁戊己庚辛出自中國古代紀年所用的天干地支天文歷法,對于英語讀者而言,原語漢字文化與譯語英語文化差異可能會加大戲劇文本理解的難度,因此譯者通過適應性選擇采用英語中同樣可表順序的ABCDEF等字母以順序排列的方式再現文化生態層面的對等式結構,從而使譯本順應譯語的生態環境。文化層面的靈活轉換能夠促進譯語讀者的閱讀與接受。

在翻譯生態環境中,譯者可以發揮主觀能動性對原文文本進行分析、解讀、重構和再現,能夠在譯語生態環境下促進文本的讀者接受,重建獨特的陜西秦腔戲劇文化形象。中外譯者采用多種翻譯方法,既達到交際生態在譯語生態環境中的平衡轉換,又在一定程度上填補跨文化交流中的語義和文化元素流失。靠近目標語讀者的翻譯方法,使作品作者、譯者、譯文讀者達到一種平衡狀態。

結 語

生態翻譯學從原文內在的生態結構出發進行翻譯作品的選擇,并且在翻譯的過程中依循原作固有的生態結構在另一種語言中進行再現。陜西本土譯者與英國漢學家譯者采取不同的翻譯策略努力保留《西京故事》中鄉土語言要素與傳統文化特點,傳遞中華優秀戲劇文化。在一定程度上,中國譯者與外國專家合作翻譯中國典籍是保證譯本的準確性和可讀性的有效嘗試。

本文從生態翻譯學視角出發,運用語言、文化、交際三維轉換總結《西京故事》英譯本中外合作譯者的翻譯策略和方法,分析翻譯策略選擇的原因,觀察譯者行為,描述陜西本土譯者和漢學家譯者在目標語生態環境適應選擇的結果,從而探討翻譯效果,總結并闡明原作在目標語語境中的重建和再現。在陜西文學走出去的翻譯活動中,中外合作譯者既努力保護原語的語言生態、交際生態和文化生態,同時也努力適應翻譯生態環境,在翻譯過程中,采用直譯、釋義、補償、增譯等策略構建譯語生態環境,確保譯者的生存發展和譯作生命的長效。《西京故事》英譯研究有助于推動非物質文化遺產——秦腔在英語世界的傳承與發展,推動陜西鄉土文化、語言及民俗走向世界,提升陜西文化的海外影響力。

參考文獻:

[1]陳彥.西京故事[M].胡宗鋒、吉爾班克、靳懷芳,譯.西安:陜西師范大學出版總社,2021.

[2]許鈞.關于深化中國文學外譯研究的幾點意見[J].外語與外語教學,2021(6):68-72+148-149.

[3]閆維康.回顧與前瞻:國內生態翻譯學研究可視化知識圖譜分析(2004-2021)[J].青海師范大學學報(社會科學版),2021,43,(6):109-119.

(馮小艷、董媛:陜西財經職業技術學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載