西北工業大學校長宋保維:加強有組織科研 培養“總師型”人才

發布時間:2023-12-26 08:45:19 來源:中國教育報

西北工業大學作為總師單位研制的“澳門科學一號”衛星發射成功。

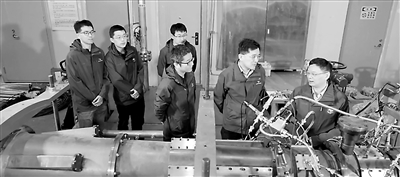

西北工業大學科研團隊開展火箭沖壓組合循環發動機試車研究。

西北工業大學航海學院師生登上海軍鄭和艦開展體驗式航海實習。(本文圖片由西北工業大學提供)

習近平總書記在主持中共中央政治局第五次集體學習時指出,“建設教育強國、科技強國、人才強國具有內在一致性和相互支撐性,要把三者有機結合起來、一體統籌推進,形成推動高質量發展的倍增效應。”高校是發展科技第一生產力、培養人才第一資源、增強創新第一動力的重要結合點,其重要使命之一就在于堅持教育、科技、人才一體推進,積極探索新機制、新模式,實現人才、技術、產業的深度融合。

作為具有航空航天航海特色的國防軍工高校,西北工業大學扎根西部、為國鑄劍,在長期辦學歷程中為國防軍工領域培養了一大批總師,被社會譽為“總師搖籃”,形成了獨特的“西工大現象”。學校發揮型號系統集成的科研優勢,全面提升科技創新水平,完善“總師型”人才培養體系,不斷營造“總師育人文化”氛圍,為打造國家戰略科技力量、加快實現高水平科技自立自強提供了有力支撐。

服務“四個面向”健全培養體系

習近平總書記指出,“我們要完善黨中央對科技工作統一領導的體制,健全新型舉國體制,強化國家戰略科技力量,優化配置創新資源,使我國在重要科技領域成為全球領跑者,在前沿交叉領域成為開拓者,力爭盡早成為世界主要科學中心和創新高地。”學校始終堅持“四個面向”,心懷“國之大者”,主動擔負科技強國使命,充分發揮科技創新對學校各項事業的戰略支撐作用,提升有組織科研能級,增強自主可控創新能力,鑄國之重器、育國之棟梁。

明確科研工作思路。學校提出“工科為本、三航當家、信息賦能、融合強校”的科研發展思路。在目標任務上,實現從“科技打工”向主動引領轉變,進一步優化“方向—隊伍—平臺—項目—成果”五位一體的創新鏈條,推動基礎理科“0到1”和工程技術“1到0”的雙向發力、上下對齊。具體來講,重點體現在信息賦能和融合強校方面,強化基礎研究布局,鼓勵和支持科研人員刨根問底,開展從興趣出發的“0到1”的自由探索和基于問題導向、目標導向、工程技術導向的“1到0”的基礎研究,努力做真科研、真學問、真貢獻。

加強重大項目聚智攻關。學校圍繞重大科學問題、關鍵核心技術問題、重大理論與現實問題集聚高水平科研創新團隊,著眼國家重大需求與軍事前沿強化有組織科研,跨學科、跨學院組織成立12個國防科技專家組,凝練形成19項重大任務清單,聚焦型號工程需求設立關鍵技術攻關基金。學校作為總師單位研制的“澳門科學一號”衛星B星于今年5月21日成功發射并于11月28日正式交付使用,翼身融合大型客機縮比試驗機試飛成功;學校牽頭的一項20億元級重大科研任務也已取得重要進展。

完善“總師型”人才培養體系。有組織科研的關鍵在于培養“總師型”人才,學校深入開展“總師育人文化”大討論,凝練“低調務實、兼容并包、厚積薄發、為國鑄劍”的“總師型”人才特質,以“總師育人文化”引領課程體系建設、卓越工程師計劃、思政課程建設等人才培養體系改革,修訂本科人才培養方案,優化大類設置,豐富通識課程模塊,重構專業核心課程群,打造“百名總師校友思政課”,布局戰略性新興、交叉融合專業,抓好強基計劃,改革“第二課堂”,打造多元化、特色化、個性化的培養方案。

頂天立地育人提升培養質量

習近平總書記指出,“進一步加強科學教育、工程教育,加強拔尖創新人才自主培養,為解決我國關鍵核心技術攻關提供人才支撐。”學校堅持“頂天、立地、育人”的科研價值取向,“頂天”就是持續加強基礎研究,做到世界級學術水準;“立地”就是圍繞“四個面向”,堅持把論文寫在祖國大地上、寫在大國重器上;“育人”就是要以大平臺、大項目、大成果等支撐科研育人,將科研優勢轉化為人才培養的實際成效。

強化基礎研究和前沿交叉布局。學校以前沿科學問題和國家重大需求為導向,梳理基礎研究的發力點,探索成立前沿與交叉研究機構,鼓勵跨領域、跨學科交叉研究,支持新能源、人工智能、空天科技、海洋科技、柔性電子、生命健康與生態環境等前沿交叉領域發展。

強化基礎研究與工程應用雙向互動。學校凝練重大集成創新裝備和重點共性關鍵技術方向,找準上下對齊發力點;堅持問題導向、目標導向、工程技術導向的基礎研究,梳理重大工程應用中的科學問題;加強面向國家戰略需求導向的基礎研究,特別是加強對重大工程技術蘊含的基本科學問題的凝練,以理論創新帶動技術突破。

以完整創新鏈推進“科研育人”。學校將科研優勢轉化為育人優勢,以“方向—隊伍—平臺—項目—成果”完整創新鏈推進科研育人,確立了論文選題緊扣國防重大問題、科研訓練緊跟國防重大項目、實習實踐緊接國防主機院所的“三鏈融通”培養機制。當前,3個“100%”成為學校三航特色專業人才培養的新名片,即“三航”相關專業100%學生的畢業論文選題來源于大飛機、載人航天、深海探測等國家重大重點科研項目,100%學生參與的科研項目來源于國防軍工領域,100%學生赴國防科研單位開展實習實踐和科研工作。

機構、評價改革激發培養動力

習近平總書記指出,“我國支持基礎研究和原始創新的體制機制已基本建立但尚不完善,必須優化細化改革方案,發揮好制度、政策的價值驅動和戰略牽引作用。”學校突出以質量、績效、貢獻為核心的科研評價導向,持續深化機構改革和評價改革,優化科技資源配置機制,深化科技“放管服”改革,完善科技成果轉化機制,推進產學研協同創新,激發辦學活力和“總師型”人才培養動力。

以機構改革和評價改革實現提質增效。在機構改革方面,聚焦發展需求優化機構設置、聚焦核心指標優化機構職能、聚焦提質增效優化機構編制,提高服務質量,強化治理能力,構建組織完備、科學規范、協同高效的機構職能體系。在評價改革方面,建立二級單位任務目標、領導班子任期目標、全員崗位目標責任機制,聚焦教育、科技、人才“三位一體”核心競爭力,進一步深化評價改革,將資源配置與成果產出緊密耦合,向扎根教學科研一線、承擔急難險重任務、作出突出貢獻的人員傾斜。

創新科技成果轉化模式。學校以“三項改革”為引領,推動創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。一是將全部職務科技成果都納入單列管理,建立符合成果轉化規律的國有資產管理模式;二是單獨設置科技成果轉化職稱系列;三是設立產業發展專項基金,明確了橫向結余經費的出資路徑,培育了鉑力特等一批高新技術企業。學校成為2022年度受國務院表彰“推動創新創業政策落地、促進就業、加強創新等方面成效明顯”的唯一高校。

健全創新創業教育機制。學校圍繞“總師型”人才培養目標,構建以學生深造、就業質量和創新創業教育為主要參考的單位評價、教師團隊激勵政策與導師招生指標動態調整機制,激勵各單位潛心育人。與此同時,學校打造高水平創新創業競賽指導教師隊伍,拓展科技領軍企業與軍工科研院所育人資源,依托國家大學科技園、國家雙創示范基地等平臺資源,持續培養學生科研興趣和深造志向。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載