西安交通大學:破立并舉,推進產學研深度融合

發布時間:2023-11-23 11:12:30 來源:陜西教育·綜合

習近平總書記在北京大學師生座談會上指出,黨和國家事業發展對高等教育的需要,對科學知識和優秀人才的需要,比以往任何時候都更為迫切。黨的二十大報告首次把教育、科技、人才進行“三位一體”統籌安排、一體部署,強調要“以國家戰略需求為導向”“加強企業主導的產學研深度融合,強化企業科技創新主體地位,推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合”,為堅持教育、科技、人才“三位一體”統籌推進、加快建設中國特色世界一流大學提供了根本遵循。

“雙一流”大學具有基礎研究深厚、學科交叉融合的優勢,是基礎研究的主力軍和重大科技突破的生力軍;企業是創新主體,也是經濟發展的動力之源,黨中央也多次強調要加快建設世界一流企業,打造原創技術策源地。加快推進企業主導的產學研深度融合,需要發揮高校、企業各自優勢,解決好“企業主導什么、校企融合什么、在哪融合、怎么深度融合”等問題,從而真正打通深度融合的痛點、堵點、難點。具體表現在以下方面:

一是高校與企業考核評價導向不同,企業是市場導向,追求高收益、低成本、競爭力;高校是成果導向,存在“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”的現象,訴求差異導致融合動力不足。

二是在傳統的“甲乙雙方、一紙合同、一個項目、一筆經費”的校企合作模式下,高校科研成果離產業化應用還存在距離,容易出現“兩張皮”現象,基礎研究和產業創新脫節。

三是企業是有組織地研發,高校是教授帶領學生團隊進行科研,有組織的研發管理流程相對不足,導致高校科研的進度、質量和成果與企業需求存在差距。

四是校企“在哪融合”讓雙方陷入“兩難”,高校的科研平臺、儀器設備等創新資源富集,很難為企業所用,企業進高校的管理運行機制還需健全。

五是校企深度融合建立大企業承載的技術成果轉化孵化器,解決小微企業創業資源匱乏、經驗不足等問題,在大企業承載下引入金融資本,圍繞創新培育新的增長點。

近年來,西安交通大學堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫通落實黨的二十大精神,梳理服務“國之大者”的匹配清單,加快建設中國西部科技創新港,為落實產學研深度融合、推動“四鏈”深度融合提供交大方案。

一、頂層規劃——“6352”工程

按照“匯聚創新資源,聚焦國家戰略,對接產業需求,引入金融資本,培育創新生態,培養卓越人才”的思路,發揮創新港在秦創原平臺的總窗口作用,堅持“企業主體、人才主力、市場主導、政府主推”,實施“6352”工程,努力打造服務西部高質量發展的創新引擎。“6352”工程,即匯聚“政產學研用金”等6個方面資源要素進入創新港,建設“現代產業、未來技術、絲路國際”3個學院(孵化器),營造“政策、金融、服務、配套、法律”5大生態,打造“創投、交易”2個支撐平臺,堅持“大規劃、小切口,抓落實、見成效”,通過先行先試、破題示范,推進產學研深度融合。

目前,西安交通大學30個研究院、222個研究所(中心)、6個大型儀器設備共享平臺和379個科研機構智庫已全部入駐創新港,2.1萬名學生和1000多名專家教授在港開展科研教學工作。在引入創新主體方面,目前已有60余家龍頭企業、行業領軍企業入駐創新港,創新資源聚集成效明顯。

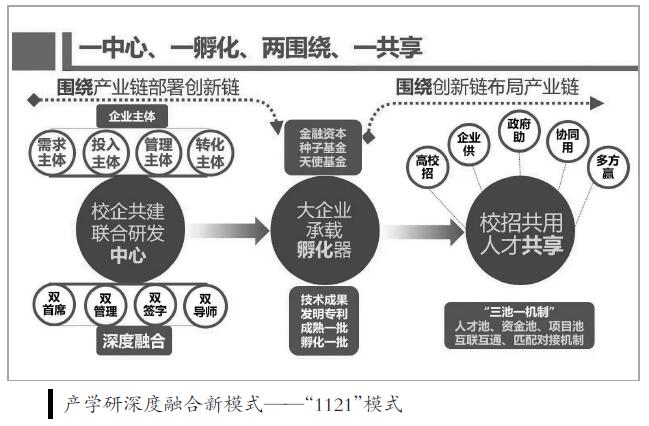

二、實施模式——“1121”模式

建立“一中心、一孵化、兩圍繞、一共享”(“1121”)的產學研深度融合新模式。“一中心”即企業作為需求、投入、管理、轉化主體,聯合高校建立新型研發中心,組建“科學家+工程師”團隊,加強有組織科研,貫標企業研發流程,實施“雙管理、雙首席、雙簽字、雙導師”機制,圍繞產業鏈部署創新鏈,解決企業“卡脖子”難題,打通1—9級創新鏈,支撐世界一流企業創建。“一孵化”即建立大企業承載的技術成果轉化孵化器,圍繞創新鏈布局產業鏈,引入金融資本、種子基金、天使基金,構建從人才培養到成果轉化、從基礎研究到核心技術、從“出成果”到“用成果”的有機生態,孵化培育企業新的高質量增長點。“一共享”即在校企深度融合的基礎上,通過“高校招、企業供、政府助、協同用、多方贏”的海外高端人才引進、培養、使用機制,為校企創新聯合體引入一批海外高端人才團隊,破解企業高端科技研發人才不足的難題。同時,構建人才池、資金池、項目池互聯互通、匹配對接的“三池一機制”,促進科技成果就地轉孵化,持續提升科技創新核心競爭力。

學校成果轉化持續活躍,目前與131家龍頭領軍企業簽署共建聯合研究院(中心)協議,建立38個校企創新聯合體,組建57名科技經紀人,引入80多支種子天使基金和134家金融機構,轉讓許可專利1000余件,就地轉化188家企業,在全國布局38個科創基地,促成產學研合作2.6億余元。

三、具體路徑

(一)強化“三個基礎”

在基礎研究方面,強化基礎研究應用牽引、分類實施支持計劃,完善同基礎研究長周期相匹配的科技人才評價體系,以企業對基礎研究的現實需求為牽引,建立有組織的研發管理流程,加快“破四唯”“立新標”。在基礎學科建設方面,深入實施“基礎學科跨越計劃”,完善基礎學科長周期評價體系,孕育新的學科增長點,推動產生原創性、顛覆性成果。在基礎學科人才培養方面,建立多維度考核評價考生的招生選拔模式和基于興趣和能力的學生動態選拔機制,推進碩博貫通培養模式改革,優化基礎學科師資發展環境,讓“一等一”的大師教出“一等一”的學生。

(二)促進“三個融合”

在產教融合方面,打造“科學家+工程師”隊伍,開展有組織科研,一方面有效銜接1至3級基礎研究、4至6級成果轉化、7至9級產業化,破解產教融合不夠深入的問題。在“四鏈”融合方面,通過與龍頭領軍企業的深度融合,實現在重大科研攻關任務中雙導師、多導師協同培養卓越工程師,進而推動畢業生高質量就業,從而吸引高水平生源,提升交大影響力和貢獻力。在學科交叉融合方面,做實學科交叉成果認定,用好學科交叉信息平臺,推動平臺共建、資源共投、人員互聘、成果互認、學生聯培。

(三)擴大“三個開放”

在國際開放合作方面,實施全球發展戰略,深化絲綢之路大學聯盟建設,聯合“走出去”的企業共同推進產教融合、協同育人,為“一帶一路”沿線國家和地區培養各類人才,為企業更好地“走出去”提供法律支撐,創造良好環境。在國內開放合作方面,堅持立足西部、服務全國,落實校地戰略合作協議,建立“飛地創新、離岸孵化、回遷發展”的異地合作模式,建設共性技術研發平臺,加速技術成果轉化應用,打通創新港到異地的創新鏈、產業鏈。在地方開放合作方面,積極爭取地方政府政策、資金支持,加快創新港北區“轉孵化區”、南區學院區建設,吸引高端人才落戶創新港,推動項目落地創新港,推動創新港成為教育交流合作和新興產業聚集的新高地。

(四)深化“三項改革”

在考核評價改革方面,堅持使用牽引,建立以創新價值、能力、貢獻為導向的分類分層次評價機制,組建科學家團隊、企業家團隊及市場、金融、經濟等綜合專家團隊開展評價。在分配制度改革方面,探索績效津貼等資源“包干”,鼓勵二級單位制定個性化二次分配方案,強化適應學校改革發展的激勵機制。在管理改革方面,推進部分領域機構改革,深化學部制改革,實現資源優化整合,打破部門壁壘,以教育領域綜合改革全面提升學校管理水平。

作者:西安交通大學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載