延安時期舞劇音樂在教育教學上的實現策略

作者:王 昕

發布時間:2023-11-14 09:08:41 來源:陜西教育·高教

[摘 要]延安時期的舞劇有著厚重的歷史背景和獨特的藝術魅力,是當前德育和思想政治教育的寶貴資源,也是傳統音樂文化傳承的重要組成部分,具有無可替代的價值。文章首先闡述了延安時期舞劇音樂的起源與發展脈絡,接著分析其當代價值,最后提出其在教育教學中的實現策略,以期讓延安時期舞劇音樂得到更廣闊的發展和傳承。

[關鍵詞]延安時期 舞劇音樂 實現策略 教育教學

基金項目:陜西省哲學社會科學研究專項—2022年度全省藝術科學規劃項目“延安時期紅色舞劇音樂實現策略及當代價值”(2022HZ1662)。

引 言

《禮記·樂記》:“詩,言其志也;歌,詠其聲也;舞,動其容也。三者本于心,然后樂器從之。”自古以來,就有“以舞見興衰”的說法,舞劇、音樂的發展史也是人類的發展史。延安時期舞劇音樂首先體現的是延安精神。延安精神有一個形成、發展、積淀、豐富、創新的演進過程,在當代精神譜系中具有舉足輕重的地位。延安時期的舞劇屬于延安精神的組成部分,是以中國共產黨及其領導的人民在民族解放斗爭中的實踐歷程為對象而創作的舞蹈藝術形式,包含了音樂、舞蹈、舞劇等多方面的藝術元素,研究延安時期舞劇音樂,探索其實現策略和當代價值,有利于延安精神的傳承與發揚。

延安時期舞劇音樂的起源與發展

自遠古時期人類誕生開始,音樂和舞蹈一直密不可分地伴隨著人類的生活和發展。不同特色的舞劇音樂代表了不同民族、不同文化、不同歷史發展時期的風俗、信仰、期盼和愿望。延安是紅色文化的搖籃和圣地,因此延安時期舞劇是中國舞劇藝術發展的歷史產物與必然結果。中華民族在獨立與富強的革命斗爭中孕育并創作了延安時期的舞劇音樂。

早在北伐時期,為激發士兵的斗志、爭取戰斗勝利并動員人民群眾支持軍隊,軍隊中的宣傳隊員就會以文藝匯演的表現形式進行演出。《中國舞蹈通史》中寫道:與城市舞蹈演繹模式不同的另一種模式——“將藝術創造、表演與政治、軍事斗爭聯姻,作為戰爭和政權獲得勝利的文化工具”。這類藝術與其他藝術一樣,均運用了音樂、舞蹈等形式,能夠將其審美功能有效運用于政治目的。之后專業舞劇的發展使得中國舞劇音樂走上了規范化發展道路,如代表作《水兵舞》《海軍舞》與《國際歌舞》等。延安時期舞劇在此時處于單一發展與混合發展的涅槃時期。

中國革命長征時期的舞劇是以一種“飛行演出”的模式在發展,可以在短時間內快速調動士兵的情緒,劇目包括《千人當紅軍》《打騎兵歌》《打騎兵舞》等,成為展示紅軍風貌、鼓舞士兵氣勢、激勵紅軍戰勝惡劣環境、排除萬難爭取勝利的精神支撐,為革命理想的實現起到了積極的促進作用。

到了抗日階段,延安時期舞劇吸收了大量的“民族”與“民間”特色元素,將舞蹈、音樂與戲劇等混編作為主要的文藝方式,成為與人民群眾深入互動的窗口。比如,“西安事變”后,戰士劇團隨彭德懷司令員參加西北軍渭北警備部隊的閱兵式,演出了《亡國恨》《長征勝利歌》等歌舞節目。

改革開放后經濟快速增長,社會環境也發生了重大變化,延安時期舞劇發展進入了再認識與再發展的新時期,并呈現出欣欣向榮的新氣象。

延安時期舞劇音樂的當代價值

延安時期的舞劇作為一種重要載體應用于思想政治教育,是繼承革命傳統、弘揚革命精神、傳播延安精神的重要方式,同時也可以給思想政治教育工作者提供參考,是新時代思想政治教育特別是高校思想政治教育的新資源、新載體、新路徑。在“中國夢”的奮斗過程中,延安時期舞劇音樂所蘊含的價值和意義,能激發和鼓勵新一代的中國青年緊緊圍繞實現“中國夢”唱響時代主旋律,勇于創造優秀的舞劇作品,推動當前的歌舞藝術及整個文藝領域朝著有利于社會主義現代化建設的方向發展。

延安時期舞劇音樂的當代價值可以從四個方面進行探討:首先,從音樂社會學的角度來看,延安時期的音樂藝術為豐富軍民的精神文化生活、服務群眾等起到了積極的促進作用。其次,從黨史的角度來看,延安是我國有名的革命根據地,音樂藝術在宣傳、教育、團結各個階層力量方面起到了重要的作用。再次,從文化價值角度看,延安時期音樂藝術作品所踐行的大眾化、民族化、通俗化音樂傳統,延續了“五四”新文化運動以來所倡導的文化傳統,這正與中國現階段文化建設的基本要求一脈相承。最后,從文化保護和傳承角度來看,這一時期的許多作品已成為民族音樂的經典,所以,延安時期的舞劇也成為經典中的一部分。

延安時期舞劇音樂在教育教學上的實現策略

延安時期舞劇音樂是我國音樂發展歷程中非常重要的、具有教育意義和實踐意義的組成部分之一。追溯延安時期舞劇音樂的發展、起源和特色,充分理解其與歷史發展相結合的含義,是弘揚和傳承延安時期舞劇音樂的基礎工作。在音樂科目的教育教學中,延安時期舞劇音樂的實現策略可以從以下幾個方面進行探索。

1.從教育教學工作角度充分理解延安時期舞劇音樂的歷史意義

首先,在延安時期舞劇音樂的教育教學研究工作中,要充分理解音樂所表達的歷史意義和重要內涵。中國共產黨帶領全國人民經過艱苦卓絕的斗爭,推翻舊社會、趕走帝國主義,建立全新的社會主義國家。延安文化代表著中國共產黨從誕生到新中國成立這一偉大的歷史進程中所蘊含的底氣和力量。新中國成立初期,是一個鑼鼓喧天、氣勢浩然的全民歌舞時期,不僅僅是舞劇和音樂,還包括其他文藝作品,都呈現出欣欣向榮、煥然一新的氣象。延安時期舞劇音樂在走向民間的同時,也掀起了向民間學習的熱潮。伴隨著偉大的中華人民共和國的成立,“翻身秧歌”“勝利腰鼓”一度成為人民群眾表達內心歡呼雀躍的象征。這一時期也誕生了許多舞蹈音樂專業院團,創作出很多舞蹈音樂新作品,促使延安時期舞劇音樂發展到一個全新的歷史階段,如《紅綢舞》《人民勝利萬歲》《進軍舞》《艱苦歲月》等。文藝工作者用歌劇、舞劇、音樂等方式贊頌革命之偉大,表達革命人高尚勇敢的精神,以及對舊社會憎惡和對新社會無限向往的情感。

其次,延安時期舞劇音樂代表延安時期的文化,具有經典的文化價值和源遠流長的文化傳承,是當代愛國主義教育和集體主義思想教育的重要組成部分,是中華文化寶庫中濃墨重彩的一筆,對培養人們的民族自信、文化自信等綜合素質起到催化作用。同時,延安精神也可以內化內心的共鳴,激發人們珍惜生命、熱愛生活、努力學習、善待父母,有家庭責任感、集體榮譽感,勇于拼搏和奮斗。延安時期是中國革命初步發展的時期,在歷史上具有重要的意義。因此延安時期舞劇音樂不僅在延安時期發揮了重要作用,更是對以后的音樂和舞劇發展都起到了促進作用。

所以,從教育教學專業方面探索延安時期舞劇音樂的實現策略,一定要結合歷史發展充分理解延安時期舞劇音樂的內涵與魅力,挖掘其重要的特色、意義,使其真正融入教學。

2.整理和整合延安時期舞劇音樂的資源作為教育教學基礎資料

(1)收集整理延安時期舞劇音樂的相關資料作為教學材料

通過課題研究可以發現,針對“延安時期舞劇音樂”這一話題,在國內并沒有人做過非常系統和專業的研究和梳理,所以,要實現延安時期舞劇音樂的推廣、普及,應先進行相關資料收集與整理。通過網絡、博物館、圖書館等不同的渠道,專門收集延安時期舞劇音樂的經典表演視頻、音頻,探析各代表作的背景、表達愿望、表現方式等,不斷匯整各項音樂元素,提煉音樂價值。

很多研究者僅是從音樂學角度分析延安時期音樂藝術的曲式、和聲、歌詞、旋律及其音樂學價值,但未對延安時期舞劇音樂的政治價值作全面評價。整合相關資料時,可以從專業角度延伸到普通視角,多方面探究,為更好地實現延安時期舞劇音樂的價值做好準備。

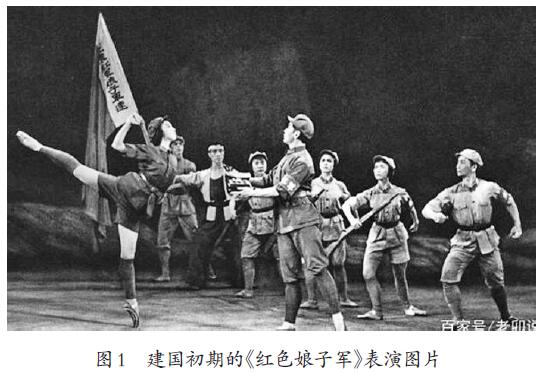

基礎資料的收集整理,既是對延安時期舞劇音樂文化的整體積累與梳理,也是對延安文化進行創新的基礎。延安時期的文化不是一成不變的文化,而是可內化為內心精神層面的文化,是可以應時代發展需要進行更深層次的創新而繼續延伸和拓展的文化。例如,經典永流傳的《紅色娘子軍》舞劇和音樂,一直延續到現代,仍然是經久不衰且受到一代又一代人的喜愛。這種舞劇和音樂,已經有了屬于自己的標識性,看到同類型的舞劇場景或者聽到其獨特的音樂,人們就會自然地想到相關故事情節。

(2)組織學生實地考察,體會延安時期舞劇音樂的內涵

在日常教育教學活動中,教師可組織學生到延安革命根據地進行實地考察,或者到相關博物館、圖書館、紀念館等親身感受延安時期的文化氛圍。另外,還可走訪延安時期舞劇相關的表演劇團、專家以及傳承人,進一步深入探索延安時期舞劇音樂的發展歷史、經典劇作、文化精神等。例如,延安時期的舞劇《飛奪瀘定橋》,是根據紅軍真實故事“飛奪瀘定橋”改編的,以音樂結合舞蹈的形式展現了紅軍前衛營不畏艱險、頑強戰斗奪下瀘定橋,使紅軍大部隊安然渡河,繼續向大雪山進發的英勇事跡。不論是黃中東先生編導的群舞《飛奪瀘定橋》,還是其他舞蹈編者編排的穿插在《飛奪瀘定橋》中的班長獨舞和《戰馬嘶鳴》中的小戰士獨舞,都以獨到的見解再現了瀘定橋故事,表現了紅軍戰士的決心和勇氣。教師可組織學生實地考察瀘定橋、觀看《飛奪瀘定橋》的舞劇、電影等,加深學生對延安精神的體會。

(3)鼓勵學生創作和改編延安時期舞劇音樂

紅色,是最鮮艷奪目的顏色,代表了活力、勇氣、力量、熱烈、吉祥、激情、斗志、喜氣、振奮、釋放等,也代表著正能量和積極向上的精神面貌。20世紀80年代的代表作《再見吧!媽媽》《囚歌》《為了永遠的紀念》,以及20世紀90年代的《漫漫草地》《英雄》《哭泣的鴿子》等作品都體現了改革開放后的新時代特征和新文化因素的不斷融入,舞蹈本身的藝術特性得到了更大發揮,表現出更為豐富的文化面貌和更寬泛的藝術內涵。21世紀初出現了以《無名花》《父輩》《中國媽媽》等為代表的新時期舞蹈作品,舞劇音樂的創作理念得到了進一步拓展。藝術家以細致的藝術方式和新穎的創作手法,為新時代環境下如何創作優秀的舞劇提供了模范與參考。學生可仔細琢磨每個時代不同的舞劇音樂特色,充分發揮想象力和聯想力,再結合新時代的精神和文化特色,對延安時期舞劇音樂進行創新。

3.將延安時期舞劇音樂編輯成系統教材進行教學

為了更好地體現延安精神的價值,可將延安時期舞劇音樂以綜合藝術的形式編輯成輔助教材,從教育和教學的角度進行宣傳和繼承。延安時期舞劇音樂屬于延安精神的一部分,延安精神則屬于思想政治教育和品德教育的重要組成部分,所以,可以“延安時期舞劇音樂”為主題收集資料,對相關樂曲、歌曲、舞蹈故事、背景故事、曲式、歌詞、旋律等進行整理,形成系統的輔助教材。該教材既可以運用于藝術課堂,比如音樂課、舞蹈課,還可以拓展成為品德課、綜合課,甚至語文課、體育課等課程的教學資料。比如,教師可根據經典的紅色音樂《紅星閃閃》《紅色娘子軍》編排簡單的、適合學生的舞蹈或課間操,以激發學生的學習興趣。另外,這些舞蹈音樂還可以改編成舞臺劇、小品、快板等不同的藝術表現形式。

《紅色娘子軍》是根據真實事跡改編的,且已改編成了眾多經典的電視劇、芭蕾舞劇、舞臺劇,甚至京劇樣板戲,等等。理解紅色娘子軍原型的精神是創作和改編的內在基礎,在教材收錄中,可以將其相關作品編輯成一個系列,結合現代化的高科技音樂創作設備,對其進行新時代的表達,既是對革命精神的弘揚,又是對時代女性的肯定。

4.舉辦延安時期舞劇音樂的相關活動

延安時期舞劇音樂是具有鮮明表現意義的歷史性音樂,也是日常教學和生活所需要的藝術元素,可以滲透到教育教學和人們的生活中。因此,教師應善于根據生活實踐舉辦相關的延安時期舞劇音樂活動,以對其進行宣傳和發揚。比如,將延安時期舞劇音樂糅合到八一建軍節、十一國慶節、五四青年節等節假日的慶祝活動中,舉辦“慶祝國慶、緬懷先烈”延安時期舞劇表演大會、“重走革命路 再溫愛國情”歌唱大賽,或者開展紅色歌曲創作比賽、紅色故事會等。

時代的發展和社會的進步,都需要延續延安精神。所以,也可以結合國家大事記,組織相關的延安精神教育研學活動,如帶領學生到革命圣地延安考察,觀看當地經典舞劇音樂表演,與老革命、延安精神文化專家等進行溝通交流,或在當地組織舞劇音樂表演活動,與當地文化團互相切磋,取長補短,豐富教學內容。

每一部舞劇、每一首音樂都是一個故事,都有其不同的藝術表現形式與內涵,表達了某些情懷,從視覺、聽覺給人們帶來不同的感受,引起大家的共鳴。教師可通過不同的藝術表現形式,引導學生了解中國共產黨領導中國人民進行不屈不撓斗爭的歷史,激發學生的愛國意識,使其進一步認識到美好生活的來之不易,樹立強大的民族自信和文化自信。

5.以延安時期舞劇音樂為基礎進行拓展和延伸

教師應理解延安時期舞劇音樂的傳播意義和價值,不斷分析延安時期文化的思想政治教育功能,從表現形式、表現內涵、故事性等各個方面進行分析和探討,既可以將其作為教育教學資料,還可以結合借助現代化科技對其進行拓展和延伸,深入挖掘延安時期舞劇音樂所蘊含的特色元素,將思想品德教育與延安精神相融合。

改革開放已有40多年,人們的物質生活得到了極大的改善和提高。然而在擁有豐富的物質生活的同時,精神與心靈的需求卻并沒有被重視,沒有內涵支撐的物質世界會逐漸走向“荒蕪”和“貧瘠”,因此,延安精神的發掘正當其時。人們開始羨慕那些有理想、有信仰和富有獻身精神的人,渴望從那些物質貧乏但精神富足的革命者身上發現生命的意義和快樂的真諦。所以,可以延安時期舞劇音樂為主題,再現延安精神,弘揚革命先烈英勇不屈、不怕犧牲的革命大無畏精神,引導學生以實際行動踐行社會主義核心價值觀,厚植愛國情懷。例如,以“我和我的祖國”為主題,在現代舞劇的基礎上,對延安精神文化進行創新,重新編導《最后的名單》《沙家浜》《映山紅》《莊嚴的誓言》等歌舞劇和舞臺劇,用現代化的音樂元素將這些舞劇再次編輯,既要保留延安時期舞劇的精髓,又要提升表演力,豐富人們的視野,用新時代的音樂和舞蹈再現延安精神。

6.結合時代主題進行滲透式教育

立德樹人教育理念、社會主義核心價值觀教育以及“核心素養”培養是現代教育教學工作的主要目標,延安時期舞劇音樂可以結合時代主題進行滲透式教育。延安是舉世聞名的中國革命圣地,延安時期舞劇音樂凸顯了延安精神的特色,屬于典型的革命精神。延安精神的主要內容包括:實事求是、理論聯系實際的精神,全心全意為人民服務的精神和自力更生艱苦奮斗的精神,其本質是解放思想、實事求是,也是中國革命和建設的偉大精神動力。所以,延安時期舞劇音樂的教育意義不論什么時候都不會過時,需要大家不斷學習、領悟和創新。在日常教育中,高校可以通過團建活動、黨建活動,進行延安時期舞劇音樂的“輸出”,也可以結合時代主題,如黨的二十大期間或者國家領導走訪延安期間開展滲透式舞劇音樂教育。

結 語

延安時期舞劇音樂是具有時代特征和歷史意義的延安精神的具體體現,在藝術領域和教育領域中也有重要意義,為了讓延安精神發揮更大價值,應進一步對延安時期舞劇音樂的實現策略進行研究和探索。

參考資料:

[1]張寧靜,郝琦.延安紅色文化資源對當代大學生愛國主義教育的路徑探析[J].才智,2022(29):12-15.

[2]狄蕓秀,趙曉曉.新時代延安紅色文化融入思政課的研究[J].現代商貿工業,2022,43(5):141-142.

(王昕:陜西藝術職業學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載