搭建“PMRT”在線培訓新模式提升西部地區教師在線培訓效能

作者:楊馥寧 沈善良 英衛峰

發布時間:2023-11-13 11:11:46 來源:陜西教育·高教

[摘 要]教師培訓是教師發展的重要途徑。為推進教師培訓模式的改革創新,充分利用互聯網、大數據等信息技術,創新培訓模式和管理機制,提升培訓質量,探索標準化、制度化、體系化的教師在線培訓管理機制,西北大學教師發展中心立足西部地區教師培訓工作現狀,對標新時代教師發展需求,靈活安排,有效開展教師線上培訓,在實踐中搭建了“PMRT”在線培訓新模式,聚焦“三位一體”教師培訓學習共同體效能的提升,有力支持參訓教師立足教育教學崗位。

[關鍵詞]國培工作 “PMRT”在線培訓新模式 “三位一體”學共體

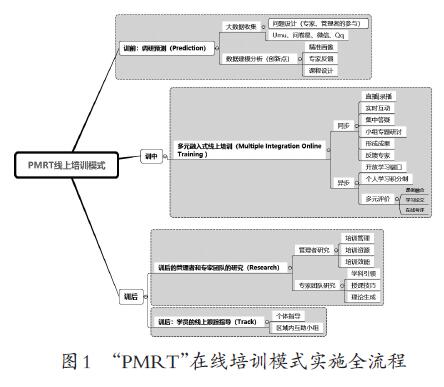

在教育信息化建設日新月異的今天,線上教師培訓已經成為傳統教師培訓工作的有力補充,尤其在西部地區,在線培訓可以借助網絡平臺,有效調配多地區的優質師資資源,為本地教師培訓工作增效賦能。2019年,教育部發布了《中國教育現代化2035》,該文件明確指出要優先發展教育,大力推進教育理念、體系、制度、內容、方法和治理現代化。在信息技術平臺上進行線上培訓是面對后疫情時代的應時之舉,更是實現教育制度現代化的有力舉措。“PMRT”在線培訓模式是基于網絡平臺基礎之上,貼合培訓對象的實際需求和培訓對象的長期發展目標,將施訓者、受訓者、管理者三方融入一個共同的學習體中的全新在線培訓方式,它包括訓前調研預測(Prediction)、訓中多元融入式線上培訓(Multiple integration online training )、訓后的管理者和專家團隊的研究(Research)和學員跟蹤指導(Track)三大板塊四個部分的創新培訓模式。“PMRT”在線培訓模式的搭建提升了教師在線教學能力的提升,也提升了學校線上培訓工作的效能,有力推動了教師在線培訓方式的改革。

“PMRT”在線培訓模式提出的背景

線下集中面授是目前使用最為普遍的一種培訓方式,具有不可替代的現場優勢,施訓者、管理者、受訓者三方通過走進一個共同空間建構起一個學習共同體,在共同體中彼此影響、相互學習,促進三方尤其是受訓者的快速成長。當線下集中面授轉化為線上培訓后,面臨的最大問題就是可視、可感、可觸的學習共同體變成了虛擬的網絡世界,施訓者和受訓者由于失去了面對面的直觀交流和互動,彼此變得疏離陌生,管理者在整個線上學習過程中缺少工作抓手,管理組織職能得不到明顯體現,最終導致整個培訓效果大打折扣。

2020年到2021年,我校組織承辦的部分“國培計劃”教師培訓項目受疫情影響轉為線上舉辦,通過走訪與問卷調查,我們發現早期的直播式(騰訊會議、QQ課堂等)在線培訓方式存在以下幾個問題:

1.針對性不強。由于參訓教師所在地區和學校規模的不同,教師對培訓內容的需求也不盡相同,在線下培訓中,管理者和授課專家可以通過現場溝通進一步了解參訓教師的學習需求,從而靈活調整學習內容,在線培訓模式下,參訓教師和管理者、授課專家的溝通較少,對教師的需求了解不夠準確,可能導致部分教師參訓熱情不高。

2.課堂靈活性不夠。學習是一個師生雙方互動交流的過程,但是直播式在線培訓方式缺乏互動,專家隔著屏幕的滿堂灌很難吸引教師的聽講興趣,導致課堂學習效果不佳;受限于網絡條件,專家沒有機會和參訓教師進行課堂交流,因此專家授課缺乏激情,課堂缺少因地教學、因生教學的靈活性。

3.評價單一。直播式在線培訓缺乏個性化的評價方式,教師的學習收獲沒有辦法得到專家或同行及時的評價認可,專家的講授也得不到學員的肯定,教師的學習熱情很難持續。

4.組織管理失位。直播式在線培訓給管理者預留的工作空間有限,組織服務工作無法正常開展,尤其是管理者不便開展學習沙龍或小組交流等研討活動幫助參訓教師實現學習成果轉化,管理者的組織管理作用降低,管理能力提升受限。

“PMRT”在線培訓模式的具體實施策略

為了解決以上問題,更好地發揮在線培訓優勢,在陜西省教育廳的指導下,我們依托西北大學教師發展中心的優質資源,利用我校數學學院、信息學院等學科平臺,開展了“PMRT”在線培訓模式的構建和實踐。

“PMRT”在線培訓模式是一套落實在線培訓全過程、可操作性強的培訓體系。該模式以訓前、訓中、訓后為主要階段,每一個階段又由不同的環節整合而成,從而形成一個細致豐滿的培訓流程。

訓前調研預測(Prediction):調研預測環節延請專家結合以往的培訓經驗設計問卷調查表,再通過問卷平臺(UMU、問卷星等)或個別訪談的方式獲取學員的基礎數據,在這些大數據基礎上通過數學建模的方式對數據進行運算,引入數學建模,改變傳統問卷調研中問題設計科學性不足、問題之間缺乏關聯性分析的弊端,在經過建模的相關性分析之后,提取數據中的獨立性指標,對受訓學員需求進行精準的分析畫像,與培訓專家進行論證后按照學員需求設計培訓課程,從而確保課程設置符合學員需求,這樣一來,教師根據自己的實際問題所選擇的學習資源具有更強的針對性,往往能更直擊教育教學實踐的痛點。

訓中多元融合式線上培訓(Multiple integration online training ):多元融合式線上培訓通過同步線上培訓和異步線上培訓雙線推進,形成參訓者、施訓者、管理者互通、互補、互動的學習共同體。在同步線上培訓中按照直播錄播、集中答疑、實時互動、小組專題研討、形成學習成果、反饋專家的流程建立學、研、饋聯動的線上學習機制,保證學員在線上學習時能夠利用網絡將自己的問題困惑第一時間與專家和同學進行交流總結,提煉學習成果,將學習成果反饋給專家后也可以為專家提供參考,提升專家的課程質量,優化課程資源,激活施訓者和受訓者的培訓熱情,確保線上培訓的效能。

異步線上培訓是落實個性化施訓和自主選學的有力舉措。我們通過開放網上研修平臺的學習端口,給學員提供豐富的課程資源,學員通過學習之后獲取積分,積分達標后可以申請結業考核(課創融合、學習論文、在線測評三種方式可供選擇)。《教育部教師工作司關于疫情防控期間教師培訓工作的通知》中明確指出:在線教學資源制作、在線教學能力提升等成果納入能力提升工程2.0實踐學時,納入繼續教育學時(學分)管理。我們采用的按照積分申請結業的方式將此通知精神落實到了具體的培訓過程中,其中課創融合考核方式是我們的一個創新點,教師可以將學習收獲與自己的課堂教學和科研融合,形成自己的優質課程資源,作為結業考核的憑證,我們會聘請專家對這些資源進行評估打分,這種方式一方面鼓勵老師將培訓所學轉化為具體的教學實踐,另一方面也豐富了培訓中心的優質課程資源,形成我們的參訓教師“智庫”。

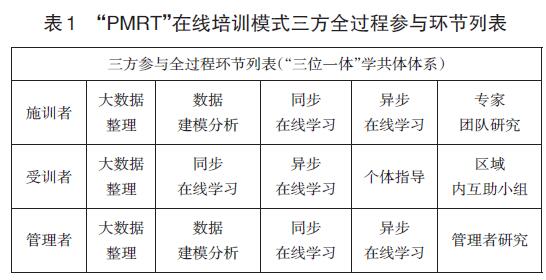

訓后研究(Research)與跟蹤指導(Track):在線上培訓結束后,啟動訓后研究和跟蹤指導兩個環節,訓后研究是針對單次培訓,通過專家論證會和管理者工作例會等方式,將線上培訓的學術成果和管理經驗進行整理分析,為后期開展的其他培訓進行學科引領和管理保障,確保培訓的可持續高位發展。返崗后的線上跟蹤指導則是通過組織區域內學員互助沙龍和個別問題專家指導等方式在集體培訓的基礎上再進一步加強個性化指導,以此助推參訓教師返崗后的學習成果轉化和持續成長。可以看出,在“PMRT”在線培訓模式下,施訓者、受訓者、管理者三方幾乎全程參與到培訓過程中,形成了三位一體、快速成長的培訓學習共同體。

“PMRT”在線培訓模式的優勢和創新點

“三位一體”的學習共同體——“PMRT”在線培訓模式的優勢在于通過全流程運轉,建構起一個人人參與、人人成長的全新學習平臺,增強了所有參與者的價值感和歸屬感,改變了傳統線上培訓只是學員這個群體參與學習的單線模式,使受訓者、施訓者、管理者都能夠獲得成長和提升。

凸顯高校優勢,用科技賦能在線培訓。賦能的英文是Enable或Empower,通俗的解釋是“你本來不能,但使你能”。“PMRT”在線培訓模式充分利用了高校的學科優勢,合理調配在線資源,彌補了線下學習的短板。調研預測環節,我校在大數據、云平臺基礎上,依托西北大學數學學院創新性地引入數據建模方法,實現了對參訓學員的精準畫像,保證了培訓課程設置的精準性;在線授課環節,通過和信息學院的合作,設置了多樣的互動方式,使學員和教師能隨時就自己的問題進行溝通交流;利用個人學習積分制和多元評價制度實現了學員自主選學和多元評價的融合,保證了學員的學習效能;在線管理環節,利用西北大學公共管理和心理中心的優質資源,邀請知名專家學者通過專題會議、討論交流等方式快速提升管理者的在線管理意識和能力,同時做好在線學習期間學員的心理疏導工作。

全流程的成果轉化和“智庫”搭建創新開辟了研究和實踐環節,通過管理者研究和專家團隊研究大大提高了單次培訓成果的轉化率,為搭建“智庫”提供了有力支持。

思考與展望

面對教育培訓模式的深刻變革,西北大學教師發展中心構建的“PMRT”在線培訓模式已經取得了一些可喜的成果,在2021年舉辦的“國培計劃”(2021)-陜西省初中歷史縣級學科帶頭人能力提升培訓項目中,我們通過兩個階段培訓的實踐,充分發揮“PMRT”在線培訓模式的優勢,有效提升了在線培訓的效能,學員反饋良好。但在實踐過程中,我們也發現“PMRT”在線培訓模式存在的許多問題,比如如何將精準施訓與在線培訓進行深入融合,在線資源如何合理利用等,為此,西北大學教師發展中心的線上培訓將繼續加強在個性化培訓、專業化培訓、跨區域化培訓等多個方面的研究,我們相信隨著對網絡信息技術的進一步深度分析和研究,線上培訓模式最終能夠真正惠及每一位教師,通過教師職業水平的提升助力實現我國基礎教育深化改革的宏偉目標。

參考文獻:

[1]張曉娟,呂立杰.精準扶貧背景下教學點教師遠程培訓路徑探索——以SPOC引領式培訓模式為支持[J].中國電化教育,2020(2):58-66.

[2]閆寒冰,單俊豪.從培訓到賦能:后疫情時期教師專業發展的藍圖構建[J].電化教育研究,2020,41(6):13-19.

(楊馥寧、英衛峰:西北大學教師發展中心;沈善良:陜西省國培計劃項目執行辦公室)

投稿

投稿 APP下載

APP下載