樹人以德師者心 育人有方數計行

——記陜西省教學名師、陜西理工大學教授陳濤

作者:楊穎婷 司秋月 牛超宇 梁馨怡

發布時間:2023-10-24 10:46:56 來源:陜西教育·高教

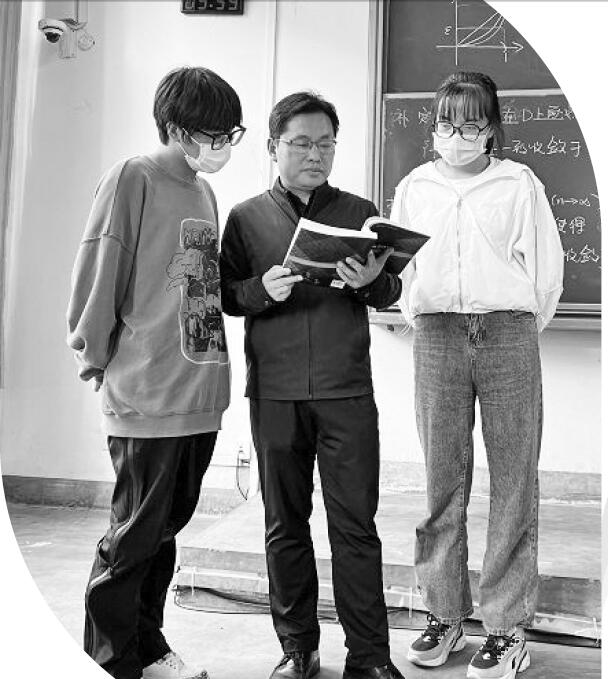

陳濤,中共黨員,博士,教授,博士生導師。現任陜西理工大學數學與計算機科學學院院長,兼任陜西省高等學校教學指導委員會委員、陜西省數學會理事、陜西省工業與應用數學學會理事。現為國家級一流本科專業建設點負責人,主持國家級一流本科課程《數學分析》,省級在線教學典型案例1項;主持省部級教改項目7項;獲得省級教學成果獎2項。參與國家級科研項目3項,主持廳局級科研項目6項;在國內外期刊發表論文70余篇,其中SSCI、SCI、EI及CSSCI、CSCD等檢索50余篇;主持漢中市青年科技創新團隊1個;獲廳局級科研成果獎2項。指導學生在全國大學生數學建模競賽等學科競賽獲省級及以上獎勵30余項。日前獲省級教學名師稱號、陜西省高校黃大年式教師團隊負責人稱號。

數字、符號在指尖流轉,坐標、公式在筆下生花。陜西理工大學數計學院院長陳濤教授以熱愛為原動力,22年如一日地在數學的世界里漫游,探尋著函數的奧秘和幾何的精彩。一張木桌,一臺電腦,一盆綠蘿,陪伴他度過了無數個行行重行行的日子。歲月無言,讓我們走近陳濤,緩緩感受數學的諧美,靜靜聆聽他心中的“濤”聲。

至善至美,初心意無窮

“父親是我的第一任老師。我是他教書生涯的見證者,他亦是我從教事業的掌燈人。”耳濡目染之下,陳濤從小對數學就有著超乎尋常的熱愛,齠年之際便將這顆名為“數學”的種子埋進了心間。陳濤在父親身上學到的不僅僅是對知識的初心,更是作為教師的恒心。

教師是立教之本、興教之源。熱愛教育事業不僅是體現教師專業理想至善至極的道德境界,也是教師不斷追求的終極目標。陳濤說,要采取“校外引進、校內培育”兩手抓的方式,有重點、有步驟地吸引優秀人才充實師資隊伍,培養和造就一批有潛力、有能力的中青年學者;以深化青年教師的教學能力培養為核心內容,實行“傳、幫、帶”培養模式,有效推進教師協同進步,提高教師的教學水平;強化制度建設以確保教學梯隊建設提質增效,按照“統籌、分工、協作、共建”的原則,共同推進課程建設,提升課程質量。“陳濤很‘較真’,為完成一項任務,常常加班加點地工作,很晚才離開辦公室。”數計學院孫越老師說道。

此外,陳濤留心教師工作壓力等情況,學院組織設立“職工小家”,內置提神飲品和運動器械等,以供教師休息放松;關心師生日常需要,安放“愛心書架”,放置專業書籍和課外讀本若干,以便師生交流互鑒。一方面,陳濤始終以嚴要求、高標準規范自身行為,嚴肅師德作風,一心一意做好一件事,一步一印走好每一步;另一方面,他在細節處體貼人心,讓涓涓細流潤澤每一位師生心田,有效增強了師生的向心力和內生動力。

躬行求真,推敲最優解

陜西理工大學是陳濤求學的起點,亦是他教學的起點。陳濤本科畢業后留校工作,站上講臺,開啟了他的教書生涯。這一站,就是二十二年。他從學生中走來,又向學生們走去,身份變了,但對數學的熱愛,對教育事業的堅守從未改變。如今,他仍在這種“變”與“不變”中尋求教育方程最優解。

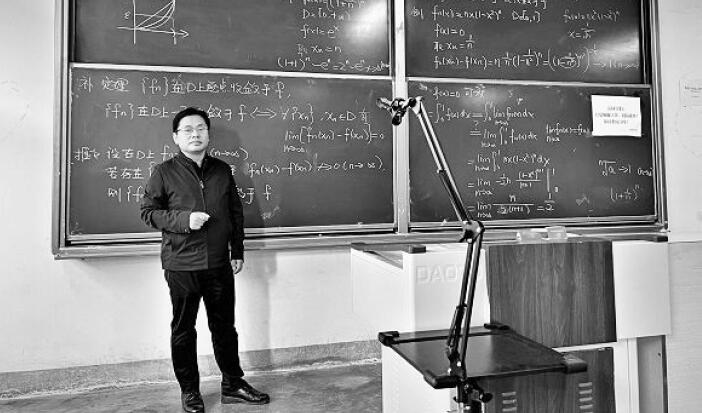

窮理以致其知,反躬以踐其實。陳濤主張將相關科技成果與課程內容緊密結合,拓展學生知識面,使學生感受學以致用。如在講授傅里葉變換時,引入邊緣檢測、圖像重構等AI領域,使學生感受基礎理論的重要作用,激發學習興趣。同時他強調以“固社會主義核心價值觀、植教育愛國情懷、養專業科學思維、培科學職業精神”為課程思政教學主線,結合課程內容,有效融入思政元素,實現價值塑造。如在講授平行截面體積時,引入劉徽“牟合方蓋”及祖暅原理,讓學生感受中國數學文化的精妙之處,提升民族自豪感和責任感。

推陳出新,穩步前進。陳濤表示,要改變過去“滿堂灌”“注入式”的教學方式,轉而樹立“學生中心、教師引導”教學理念,突出成果導向,借助現代信息化教學工具和線上教學資源,開展了涵蓋課前—課中—課后全過程的“線上自學+課堂前測+課堂精講+分組研討+隨堂測試+課后鞏固+拓展延伸”全過程、一體化的線上線下混合式教學。近年來,陳濤主持《在線開放課程建設及混合式教學模式的應用實踐》《基于MOOC+SPOC的混合式教學模式的探索與實踐》等教改項目,積極探索信息化時代的新興教學方法,旨在使數學教學與時俱進,2023年他主持的《數學分析》課程獲批國家級線上線下混合式一流課程。

“高校教育不是短、平、快的工業化生產,我們的學生不是批量生產的產品,我們的老師也不是冰冷的加工機器。”陳濤堅持創新人才培養模式,以學生全面發展和終身發展為出發點和落腳點,注重因材施教和個性化培養,實現人才培養多樣化;秉承“崇德、勵學、尚用、求新”的院訓,鼓勵學子立足實際,面向基礎教育,服務區域;深化教育教學改革,強化專業內涵建設,全面提升人才培養質量,推進“厚基礎、重應用、強能力、善反思、求創新”的人才培養特色的形成。

教研相長,執創新之筆

立身百行,以學為基。無論工作多么繁忙,陳濤仍堅持每天閱讀相關文獻,保持對科研的敏銳度,提升自我科學素質,在勤學深思中沉淀自我,在潛心鉆研中探索科技突破口。經年累積之下,陳濤以第一作者身份在國內外重要期刊及會議公開發表學術研究論文70余篇,參與完成國家自然科學基金項目、社會科學基金項目4項,主持橫向項目4項,主持并參與陜西省教育廳、漢中市科技局自然科學基金項目12項。

習近平總書記在黨的二十大報告中強調,科技工作者要堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,加快實現高水平科技自立自強。陳濤牢記習近平總書記的殷切囑托,帶領團隊開展《基于基因表達譜的信息基因混合選擇方法研究》等項目,致力于通過人工智能技術得到一個全面、多維的,針對多種癌癥基因組的圖譜,通過數據分析發現所有致癌和抑癌基因的微小變異,了解癌癥發生、變化的機制,在此基礎上取得新的診斷和治療方法,最后勾畫出可實施、有實效的新型預防癌癥策略。“希望有朝一日通過科學研究攻破癌癥難題,讓癌癥有方可治,有藥可醫。”陳濤說道。

教而不研則淺,研而不教則空。面對科研剛入門的學生,陳濤耐心教導,利用知識體系結構圖串講知識點,要求學生前期專注學習、打下堅實的基礎;培養學生科學家精神,不懼磨難,沉心攻克“卡脖子”難題,靜心坐熱“冷板凳”;引導學生自發關注科技前沿,敢于提出問題,勇于解決問題,善于回顧問題,讓學生在思考的過程中提升創新思維和實干能力。“創新是需要勇氣和一定的冒險精神的,陳濤鼓勵我們放下想象中的障礙和限制,帶著批判性思維去研究,跳出原有框架去思考,不拘泥于別人的研究成果。”學科數學2022級研究生丁娟和魯國強說道。

仲夏草木榮,雨后梔茜香。種子萌發,破土抽枝,時間浸染,桃李滿園,香溢山巒。陳濤將繼續滿懷著希望和自信,滿載著愛心與責任,立足三尺講臺,扎根科研事業,以真摯的教學情懷、深厚的知識修養、過硬的教學能力、勤勉的科研態度,譜寫壯美的教育贊歌,攻克復雜的科研難題。曾經解不開的題,時間會給出答案。

(楊穎婷、司秋月、牛超宇、梁馨怡:陜西理工大學)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載