五育融合下的童真紙藝教學探索

作者:■文/倪 丹

發布時間:2023-10-23 15:57:37 來源:陜西教育·教學

自辛亥革命后蔡元培先生提出“五育并舉”到《中國教育現代化2035》明確提出“五育融合”的教育發展目標,這是對新時期“如何培養人”的整體回答。“五育融合”既是一種涉及多層面、多系統的綜合素養培養體系,又是一種從“五育”割裂到“五育”并舉,再到“五育”融合、“五育”共生和“五育”共美的漸進發展的教育過程體系。童年是人生的根本,童年資源是人的全部生活和整個文明大廈的根基。教師要遵循兒童的自然生長規律,發現兒童的真情、真趣、真意。紙藝是以各種紙張、紙材為主要材料,通過剪、折、撕、刻、拼、疊、揉、編織、壓印等手段制作成或平面或立體的紙藝作品。本文基于兒童的感性、天性特點和兒童的發展,將“五育”聚集滲透于兒童紙藝教學中落地、落小、落細,實現整體的“五育”生成,關注人的素養。

一、童真紙藝的價值意蘊

國家督學、原江蘇省教育科學研究所所長成尚榮曾說過:“兒童研究是教師的第一專業。”所以,教師首先要尊重童年、童心,發現兒童擁有的豐饒資源。童真紙藝就是以兒童本真的思維和生命表現為內核,緊密融入兒童生活,以紙為媒,使德智體美勞五育相融,在以紙為主要材料的組織和運用中,在各種主題創作活動中,在“五育融合”下凸顯童真紙藝的價值。

(一)符合兒童的感性

小學生的感性認知是直接的、生動的、具體的。紙藝造型簡潔夸張,富有情趣,能夠激發學生的探求欲。彩紙、報紙、瓦楞紙、皺紋紙、宣紙、衍紙、蛋托、紙箱等,它們的材質、肌理、色彩、柔韌度各不相同,表現出來的紙藝造型效果各具特色。材料美是一切高級美的基礎,以往學生對海綿紙、雪梨紙、水巖紙、肌理紙等并不了解,在學習過程中學生就會有意識地尋找、觀察生活中的各種紙材,審美素養也能自然生成。紙藝的創作形式具有多樣性、趣味性的特點,人們通過折、剪、揉、撕、塑等方式可以創作出平面、浮雕、圓雕、立體的藝術品。在美術教學中,筆者發現學生對手工創作非常感興趣,在撕撕揉揉、剪剪貼貼中思維力、想象力、勞動力能夠得到很大的提升,筆者帶領學生在一定的情境中創作藝術作品,他們的視野會更開闊,動手能力會更強,也能感受到創作的喜悅。

(二)符合兒童的天性

孟德斯鳩說過:“任何人的建議或意見都無法代替自己內心強烈的呼喚。”兒童身上的天性資源(童年資源)是一切人力資源、人文資源的源頭,而成人是童年這些天性資源的繼承者。陳鶴琴先生認為兒童的天性是好游戲的、好模仿的、好奇的、喜歡成功的、喜歡野外生活的、喜歡合群的、喜歡稱贊的。在教學實踐中,筆者發現紙藝的創作內容、創作形式非常符合兒童的天性,如校園生活、古鎮文化、皮影制作等非常符合兒童喜歡野外、好奇等天性。紙藝創作方法非常多樣,可剪可折、可搓紙繩、可變紙漿、可精雕細琢、可天馬行空,很多紙藝創作需要合作,非常符合兒童好游戲、喜歡合群等天性。紙還可以與其他材料及各種藝術形式互相滲透、融合,這些都能激發兒童的好奇心、探究欲,能讓兒童從中獲得成功的喜悅。

(三)促進兒童的發展

紙藝是一項繪畫、手工、動手動腦相結合的創意實踐勞動,在主題選擇中教師要有意識地兼容“五育”,培養學生的觀察力、創造力、感知力、思維拓展能力,促進學生德智體美勞均衡發展。學生在紙藝學習中不僅能夠掌握知識與技能,還能夠在“五育”融合中養成良好的品格,如德育素養:健全人格、家國情懷、自我管理;美育素養:審美判斷、美術表現、創意實踐;體智勞素養:樂學善思、勞動意識、技能應用等。

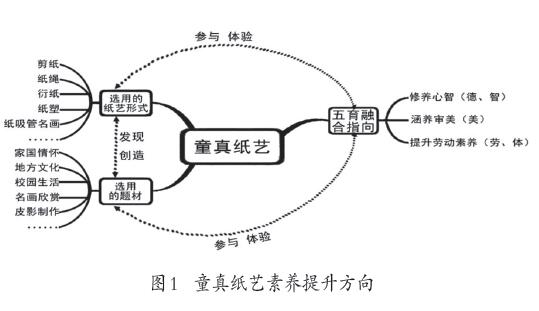

基于兒童在場的理念,在五育融合背景下,筆者選用剪紙、紙繩、紙塑等多種紙藝形式,以家國情懷、地方文化、校園生活為題材,提升學生的心智修養、審美涵養、勞動素養等(圖1所示)。

二、童真紙藝與五育融合的策略

李政濤先生曾說過“五育融合”是育人假設、育人實踐、育人理念、育人思維、育人能力的統一,目前還處于初探和理論階段。在日常教學過程中,筆者將“五育融合”這一理念全方位、全過程貫穿于童真紙藝中,尋找適合兒童的紙藝創作,化虛為實,使“五育融合”日常化、細致化、深入化。

(一)德藝并蒂,浸潤學生心靈

生活即教育,美德踐于行。因此,在紙藝創作活動中,筆者有意識地從主題選擇、教學引導、學生合作等方面滲透思想道德教育,培養學生的社會責任感、實踐能力、合作力、專注力、歸屬感等品格。

在教學過程中,筆者通過賞、析、說、剪四個環節帶領學生創作剪紙,提升學生藝術修養,培養學生優良品格。筆者與學生一起閱讀了喬曉光主編的《中國民間剪紙天才傳承者的生活和藝術》,欣賞了“剪花娘子”庫淑蘭的《對煙的老人》《打紅棗》《牛耕圖》等剪紙作品,學生從中感受到了剪紙藝術之美,體會了剪紙文化的魅力。接著,又一同分析了剪紙作品的主題,剪紙藝人對剪紙藝術的熱愛之情和執著精神,以及剪紙藝術傳承艱難的原因——剪紙藝人逐漸老去,剪紙藝術大多是手口相傳,年輕人不愿意學習剪紙,使得剪紙藝術難以傳承。隨后,筆者讓學生說一說新時代的兒童如何傳承剪紙藝術。這樣,通過賞、析、說,師生共同走進紙藝文化。最后,筆者讓學生嘗試著剪一剪家鄉千年古鎮鳳城的風物。學生有的負責攝影,有的負責繪制圖形,有的負責剪刻,他們在交流合作中學會了解決問題,學會了接納他人,學會了寬容。此外,筆者還鼓勵學生走出課堂學習剪紙,要求學生不拘泥于剪紙,在賞、析、說、剪中感受中華傳統文化,培養社會責任感。

在日常教學過程中,筆者從學生的角度出發,將剪紙與地方文化結合在一起,以此加深學生對剪紙文化的了解,學生更加嫻熟地掌握了剪紙的多種技能。此外,筆者特別注重培養學生的團隊合作精神,以觀察、探究、游玩等形式激發學生創作的積極性。紙藝作品蘊含的品格美、人文美、鄉土美等元素,能夠浸潤學生的心靈,提升學生的藝術修養。

(二)融入生活,涵養學生審美

美育既可作為“五育融合”的基礎橋梁,使受教育者的心理狀態達到協調,為個體潛能的有效開發及各種能力的高度發展提供機會,也可成為“五育融合”的主要通道,以美育的綜合協調性增強教學活動的豐富性。因此,在教學過程中,教師要提升自己的審美能力,積極發現學科中的隱性美,將學科知識與人文精神結合在一起,以學生現有生活經驗為素材,讓學生了解客觀事實的“真”,選擇道德行為的“善”,感受生活中的“美”,并最終實現真善美的統一。

下面,筆者以紙塑創作教學為例,從發現美、體驗美、展示美三個層面談一談自己的做法。

1.發現美

美術是用一定的物質材料和手段,通過塑造平面或立體的視覺藝術形象,反映客觀世界、表達作者思想感情和審美感受的一門藝術。在紙塑創作教學過程中,筆者是從兩個方面引導學生發現美的。

一是讓學生欣賞藝術家的作品。筆者先讓學生欣賞美國藝術家亞當·弗雷扎、特麗·喬等紙漿雕塑作品,激發學生對紙漿雕塑的興趣,再讓學生欣賞筆者依據校園中的樹木、足球比賽等場景創作的紙漿雕塑,讓學生從中感受紙漿的色彩美、造型美、肌理美,這種教學方法既有高度又有親和力。

二是讓學生發現生活美。在教學過程中,筆者讓學生認真觀察周邊的事物,從生機勃勃的生活中探究和發現美。每個班的班級樹、盆景等在學生眼里習以為常,似乎沒有美感,但通過欣賞紙漿雕塑,學生的審美意識增強了,學會了發現美和探究美,他們從生活之美很快就發現了藝術之美。發現美最重要的是喚醒學生對生活細節、對自然景物及藝術作品的敏銳度和關注度。

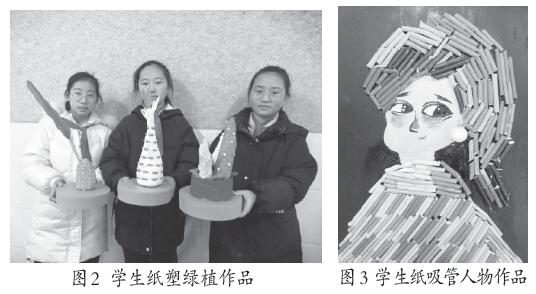

2.體驗美

體驗美就是在生活中探究美、實踐美。在教學過程中,筆者積極引導學生建構紙藝知識體系,培養學生的思維發展及自主發展能力,讓學生在發現美的基礎上體驗美,這樣不僅能夠激發學生思維能力和創造力的提升,還能夠促進學生審美意識的發展。如讓學生體驗變廢為寶的神奇,嘗試用紙漿、廢舊飲料瓶、氣球等制作紙塑綠植。可以用電吹風把飲料瓶隨意地吹成自己喜歡的造型,也可以用廢舊報紙塑成不同造型并敷上紙漿,搭配好紙漿的色彩進行點線面裝飾,再用卡紙制作各種植物造型。在實踐操作過程中,學生把不起眼的廢舊物品塑造成了美觀的藝術品,他們給收集的紙吸管刷上顏料,制作了綠植、人物等作品(如圖2、圖3所示)。這對學生來說既是對審美意識的培養也是一種行動體驗,不僅能夠提升學生的審美意識,增強學生的動手能力、自信心,還能夠使學生獲得成就感、滿足感,這是一種良好的情感體驗。在教學過程中,筆者把五育文本化、理性化的要求進行生活化、情境化的處理,學生從中可以獲得積極的行為體驗和情感體驗。

3.展示美

在教學過程中,筆者采取教學評一體化模式,以素養為導向,對學生進行表現性評價和多主體評價。一方面將隨堂展示與工坊展示相結合,另一方面使活動展示與線上展示相呼應。每堂課,筆者會將學生分成若干個學習小組,讓學生在小組內進行演示與交流,分享創作經驗;每個月的社團活動中,筆者會與學生一起布置學校藝術樓的紙藝工坊,工坊設置有作品展示區和操作區,全面展示學生的紙塑作品和創作過程;學校承辦大型活動時,大廳、主干道等都展示的是學生的紙藝作品。在一次次的展示活動中,學生的審美能力和實踐能力得到了很大的提升。此外,筆者日常會在線上展示學生課堂創作過程的視頻,學期末將學生整個學期的學習情況圖文并茂地在學校公眾號進行展示,學校領導、科任教師的贊美會讓學生信心倍增,家長、朋友的點贊可以點燃學生創作的熱情,調動學生學習的積極性和主動性。因此,筆者認為教師要善于營造多種展示情境,為學生提供多樣的藝術表現方式和途徑,還要尊重學生獨特的藝術感知和多樣化的藝術表達方式。

(三)動手動腦,提升勞動素養

紙藝是一門獨特而精致的藝術形式,學生可以通過紙張的折疊、剪裁、雕刻和粘貼等技巧創造出豐富多樣的作品。紙藝也是一項以紙為主要載體的思維創造、體能消耗的特殊勞動。五育融合的本質離不開勞動實踐這一環節。手腦并用的紙藝制作可以鍛煉學生的精細動作能力,培養學生的動手能力、思考能力等,非常符合學生的身心發展需求。在教學過程中,筆者引導學生以學校的白雪公主與小矮人童話園為創作背景,用非遺文化——皮影的創作手法創作情境化紙藝作品(具體創作方案如表1所示)。

皮影的制作和表演是學生手腦并用創作而成的,在創作過程中,筆者首先讓學生積極思考、主動探究,了解我國傳統皮影的制作過程。其次讓學生以小組為單位,根據任務單制訂解決方案。傳統的人物皮影是用牛皮雕刻而成的,學生綜合考慮了成本、美觀與簡便等多種因素后,決定用硬卡紙通過繪畫的方式制作皮影。學生在合作交流中、在一次次的嘗試中手腦并用,從人物造型、舞臺設計、燈光、臺詞、裝飾圖案、打孔位置、幕布裝置等方面反復嘗試,充分發揮自己的想象力,完美地創編、演繹了白雪公主和七個小矮人的故事。學生拉動牽引桿,小矮人活靈活現地活躍在皮影舞臺,加上語言的配合,一出皮影戲就這樣誕生了。動手動腦的皮影戲創作讓學生的思維意識和勞動能力更加協調、統一,是學生探索求知的一種重要途徑,更是促進學生思維發展的重要方式。表演的時候,學生的熱情格外高漲,他們學得開心,玩得也非常開心。這樣的教學方式,學生都能主動參與,通過“十指”連接“大腦”,他們對紙藝創作有了更加深刻的理解,展示自己的欲望非常高漲。在整個教學過程中,學生始終處于學習的中央,他們不僅從中學會了紙藝技能,還增強了耐心和毅力,樹立了勞動意識,發展了思維能力(圖4為學生皮影戲表演)。

圖4 學生皮影戲表演

三、結語

“五育融合”不是德育、智育、體育、美育、勞育的簡單拼湊、整合,而是“五育”之間的綜合滲透,即“你中有我,我中有你”。印度哲學家克里希那穆提指出,教育的本質在于解放心靈,喚醒智慧,培養自由而完整的人。童真就是兒童的童心、童趣、童愛,童真紙藝旨在以兒童的生活和經驗為出發點,在創作中尋找“五育”的契合點。因此,教師要有一顆童心能俯身與學生平視,通過主題創作,利用探究、實踐等方式對學生進行德智體美勞教育,還要在紙藝創作中堅持學生在場,堅持五育融合,更好地落實立德樹人根本任務。

作者單位 江蘇省南通市海門區第一實驗小學

投稿

投稿 APP下載

APP下載