基于平衡計分卡的高職教師教學創新團隊績效評價指標體系構建研究

作者:楊若昕 蘇金玲

發布時間:2023-10-18 15:36:45 來源:陜西教育·高教

[摘 要]績效評價是促進高職院校教師教學創新團隊高水平發展的有效手段和驅動工具。為優化創新團隊評價指標體系,文章以《全國職業院校教師教學創新團隊建設方案》為指導,引入平衡計分卡理論及績效考核工具,采用AHP分析法,構建基于財務、客戶、內部運營、學習與成長等層面的“四維度,三層級”績效評價指標體系,以正確引導和促進高職教師教學創新團隊高質量建設,激發團隊實現績效最大化。

[關鍵詞]平衡計分卡 教師教學創新團隊 績效評價指標體系

項目名稱:“雙高計劃”背景下高職院校教師教學創新團隊建設與實踐(編號:21GY030);項目來源:陜西省教育廳2021年度陜西高等職業教育教學改革研究項目。

引 言

《國家職業教育改革實施方案》明確提出,要多措并舉打造“雙師型”教師隊伍,探索組建高水平、結構化教師教學創新團隊,教師分工協作進行模塊化教學。《全國職業院校教師教學創新團隊建設方案》(以下簡稱建設方案)進一步從加強團隊教師能力建設、建立團隊建設協作共同體等五個方面明確了教學創新團隊的建設任務。對高職院校而言,打造高水平職業教育教師教學創新團隊既可為專業建設和教學改革提供有效載體,也可為高質量人才培養提供有力師資保障,是創建國家“雙高”院校的必要舉措。為促進高職教師教學創新團隊由“建設方案”向“建設行動”轉化,同時確保團隊建設成效,本文引入平衡計分卡理論和績效評價工具(以下簡稱BSC),從財務、客戶、內部運營、學習與成長四個維度設計、構建科學合理的團隊績效評價指標體系。

運用BSC構建高職教師教學創新團隊績效評價指標體系的可行性分析

1.BSC指標驅動軌跡高度契合團隊建設目標達成邏輯

BSC是一種新型績效評價體系,主要用于解決企業績效評價和戰略實施等層面問題,其核心思想是通過財務、客戶、內部運營、學習與成長四個維度指標之間的相互驅動實現管理目標,進而為客戶提供優質產品與服務,從而實現財務目標。高職教師教學創新團隊正是通過團隊教師教學和實踐能力的逐步培養與提升,進一步優化團隊結構、創新模塊化教學模式、促進教學改革與創新,培養出高質量人才,獲得教科研成果轉化效益,從而實現團隊建設目標的,二者在目標達成邏輯理路上高度契合。

2.BSC指標動態監控充分滿足團隊建設各階段的管理需求

高職教師教學創新團隊建設過程可劃分為孵化期、成長期、成熟期和穩定期四個階段,不同階段的建設任務和管理重點各不相同,需要通過不同績效指標進行引導和驅動。BSC以團隊愿景、發展戰略為核心,從四個維度將團隊建設各階段使命、戰略轉化為可執行目標和可測評指標,在設計各階段對應指標基礎上構建整體評價指標體系,實現多階段、全過程的動態監控和管理,能夠較好滿足高職教師教學創新團隊建設過程和成效的跟蹤、測評需要。

3.BSC能夠有效避免團隊建設指標的片面性和短視性

高職教師教學創新團隊建設涉及團體和個人、學校和企業、內部和外部等諸多因素,用單一化、獨立性指標進行團隊績效評價缺乏科學性和合理性。BSC在保留傳統財務指標的基礎上,納入其他三個維度的評價指標,通過財務性指標與非財務性指標、內部指標與外部指標的相互驅動,反饋團隊整體運營情況,使團隊負責人能夠全面、動態地進行績效測評,有助于促進團隊長效發展。

基于BSC的高職教師教學創新團隊績效評價指標體系構建

1.構建原則

(1)科學性原則

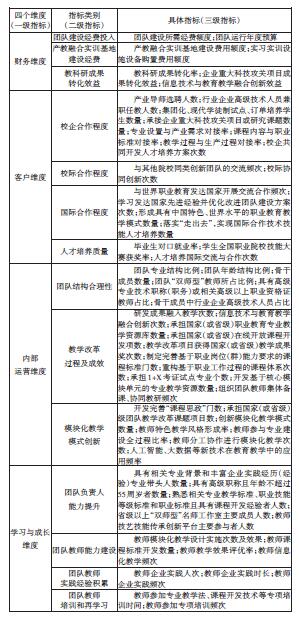

以《全國職業院校教師教學創新團隊建設方案》為指導,結合國家級團隊立項條件,以及加強團隊教師能力建設、建立團隊建設協作共同體等五大建設任務,基于BSC四維度內涵設計出各維度初始指標,確定初步指標體系,其中一級指標4個、二級指標14個、三級指標60個(詳見表1),再采取科學手段和方法進行指標遴選,從而形成科學合理的指標體系。

(2)系統性原則

以高職教師教學創新團隊績效最大化為建設目標,以BSC四維度為基礎,探索影響因素、設計指標,并將其細化為可操作、可執行的三級指標,最終構建形成三層級指標體系,充分體現出評價指標的系統性和完整性。

(3)可操作性原則

將抽象任務轉化為可量化指標或內涵清晰且可供執行的定性指標,確保各指標的可操作性和可執行性。

表1 基于BSC的高職教師教學創新團隊績效評價初始指標體系

2.構建過程

(1)遴選有效指標

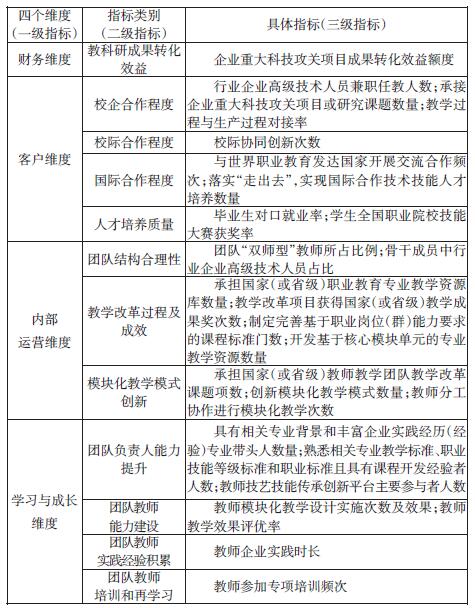

表1所示的指標體系考慮了指標與各維度的契合度,但對四個維度之間的體系性支撐力度不夠。鑒于此,應在遵循指標體系構建原則基礎上,對初始指標進行篩查、剔除和遴選,在表1基礎上保留一級指標4個、二級指標12個、三級指標25個(詳見表2)。

(2)建立層次結構模型

采用AHP分析法,依據決策目標、涉及因素以及決策對象特征,建立如下層次結構模型:

目標層——高職院校教師教學創新團隊績效最大化

準則層——BSC財務、客戶、內部運營、學習與成長等四個維度

決策層——團隊績效影響因素

表2 基于BSC的高職教師教學創新團隊績效評價優化指標體系

(3)構造判斷矩陣

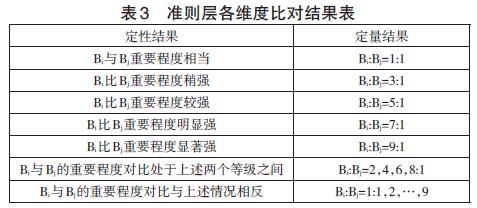

準則層共有4個對高職教師教學創新團隊績效產生影響的維度類別,可兩兩比對,采用Santy的1—9標度方法給出元素Bij數值,據此構造成對比較矩陣,其中,Bij表示第i個因素相對于第j個因素的重要性比較結果。

①兩兩比對并量化比對結果。將準則層各維度進行兩兩比對,并用1—9的數字來表明比對結果,如表3所示。

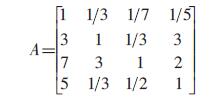

②形成判斷矩陣。首先對各維度重要性相對關系進行如下假設:B2影響程度稍強于B1,B3 影響程度強于B1,B4影響程度稍強于B2,則準則層對目標的成對比較陣為:

成對比較矩陣A的最大特征值[λmax=4.2119],該特征值對應的歸一化特征向量[ω=0.1024,0.4300,0.8326,0.3337]

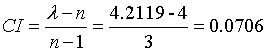

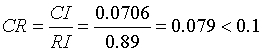

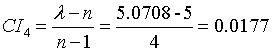

用[λ-n]數值大小來衡量矩陣[A]的不一致程度,計算一致性指標[CI]如下:

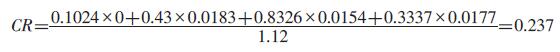

因[RI=0.89],故一致性比率

當一致性比率[CR<0.1]時,意味著A的不一致程度在可容許范圍之內,即通過一致性檢驗。

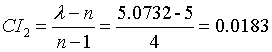

(4)層次單排序及一致性檢驗

對比較矩陣[B2]的最大特征值[λmax=5.0732],該特征值對應的歸一化特征向量,[ω22=0.595,0.382,0.129,0.033,0.466]

即,[C1>C5>C2>C3>C4]

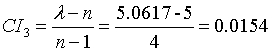

同理可得[B3],[B4]的最大特征值分別為[λmax=5.0617],[λmax=5.0708],以及歸一化特征向量分別為:

[ω23=0.367,0.309,0.189,0.054,0.173]

即,[C1>C5>C6>C8>C7]

[ω24=0.541,0.183,0.435,0.236,0.309]

即,[C6>C10>C12>C11>C9]

成對比較矩陣[B2],[B3],[B4],求得層次總排序的權向量結果如表4所示:

(5)層次總排序及一致性檢驗

計算層次總排序的權向量并進行一致性檢驗,結果如下:

因[CR<0.1],故層次總排序通過一致性檢驗。

(6)基本結論

從上述分析可知,財務、客戶、內部運營以及學習與成長等四個維度對高職教師教學創新團隊績效最大化目標均有重要影響,其中,財務維度“教科研成果轉化效益”,客戶維度“校企合作程度”“人才培養質量”,內部運營維度“團隊結構合理性”“教學改革過程及成效”“模塊化教學模式創新”,以及學習與成長維度“團隊教師能力建設”等共計7個二級指標,對準則層影響較大,對團隊建設驅動和促進作用更為顯著,是現階段高職教師教學創新團隊建設過程和成效的重要評價指標。

3.指標體系

綜上所述,現階段高職教師教學創新團隊建設“四維度,三層級”績效評價指標體系構建如下。

(1)財務維度。該維度衡量指標為教科研成果轉化效益,主要源于企業重大科技攻關項目。指標的導向意義在于激勵高職教師教學創新團隊進一步加強社會服務能力和教科研創新能力。

(2)客戶維度。校企合作程度和人才培養質量是該維度兩大重要指標,主要通過行業企業高級技術人員兼職任教人數、承接企業重大科技攻關項目或研究課題數量、教學過程與生產過程對接率、畢業生對口就業率、學生全國職業院校技能大賽獲獎率等細化指標實現對團隊建設的驅動和評價,對于高職教師教學創新團隊而言,加大校企融合力度,協力提升人才培養質量,是現階段團隊建設的重要任務。

(3)內部運營維度。該維度指標的指導意義在于,引導高職教師教學創新團隊進一步優化團隊結構,凝聚結構化團隊優勢,加大教學改革和模塊化教學創新力度,形成高水平教學成果。

(4)學習與成長維度。對于教師團隊建設而言,教師的個人成長和發展至關重要,通過專項培訓和教學實踐,不斷提升團隊教師教學能力,激發內生動力,是優化團隊內部運營流程,提高校、企、生滿意度,并最終實現團隊建設目標的重要因素。

結 語

本文以“建設方案”為政策指導,以平衡計分卡為績效評價工具,采用AHP分析法,構建了高職教師教學創新團隊“四維度,三層級”績效評價指標體系,該指標體系包括4個二級指標、17個三級指標,涉及校、企、生、團隊、個人等多個主體,涵蓋團隊建設過程和成效等多個層面,具有一定的科學性和合理性,受限于篇幅,本文未深入開展實踐運用和實證分析,后續可作為專題進行研究。此外,需要明確兩點,一是績效評價指標體系可根據具體團隊進行個性化調整。不同院校、不同級別的高職教師教學創新團隊,其所處建設階段不同,建設任務和側重點不同,則評價指標體系也應進行適當調整和補充。因此,高職教師教學創新團隊建設績效評價指標構建不應一概而論,應由各團隊根據自身建設現狀和實際需要,進行個性化調整和優化,更好地指導和促進團隊建設。二是評價指標體系構建應被定義為一個動態過程。具體而言,不同專業教師教學創新團隊的影響因素不盡相同,即使是同一團隊在不同建設期的重點任務也存在差異,這就需要適時對指標體系進行驗證和修正,以實現對團隊建設過程和成效的科學跟蹤、觀察和監測,真正發揮指標體系的引導和驅動作用。

參考文獻:

[1]宋劍杰,職業院校教師教學創新團隊建設研究與實踐[J].科技風,2022(25):35-37.

[2]陳旭,和震.職業院校教師教學創新團隊績效評價指標體系研究[J].職教論壇,2021,37(5):99-106.

[3]劉爽.國家級職業教育教師教學創新團隊管理個案研究[D].沈陽:沈陽師范大學,2022.

[4]劉靖.地方高校課程教學評估指標體系的研究與實踐[J].上海教育評估研究,2019,8(2):35-39.

(楊若昕、蘇金玲:陜西交通職業技術學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載