讓海門山歌的“山味”飄溢校園

作者:■文/俞小美

發布時間:2023-09-21 10:54:29 來源:陜西教育·教學

地處長江口北岸的海門素有“江海門戶”之稱,千百年來,勤勞的海門人擁有獨特鮮明個性的地域文化和深厚的文化積淀,海門山歌就是其中的一項民間文化瑰寶。它于2008年6月被列入國家級非物質文化遺產名錄,在傳承海門山歌的時候,我們要認清源頭,對海門山歌有簡單的認識和了解,讓它走進校園,走進我們的生活,把本土文化海門山歌傳播出去,被更多人所熟知和喜愛。

海門山歌是清代大批崇明及江南移民帶來的方言習俗及民歌俚調發展而來的,與江南吳歌一脈相承,是吳歌伸向蘇北的一個分支。海門山歌分即興山歌和敘事山歌兩大類。在音樂上,以山歌調和對花調為主,也包括大量的民間小調。在演唱方法上,主要是獨唱和對唱,它的語言純樸自然,音樂清純甜美,海門山歌所具有的“山味”蘊含著特有的美。海門山歌的代表作有《淘米記》《倆媳婦》等。

隨著國家對傳統文化的弘揚,海門山歌也注入了新的血液,不斷煥發著新的生機。海門的中小學將海門山歌納入到了學校的校本課程,學生在學習的過程中海門山歌得到了一定的傳承與發展。通過調查了解到,學生都能講海門方言,但是會唱海門山歌的只有6%,大部分的學生幾乎沒有聽過海門山歌。為此,地方傳承人同學校教師共同努力,將各校的校本文化當地資源與區域文化相結合,營造良好的校內山歌文化,進行海門山歌進校園、進課堂的教學實踐活動,讓本土文化海門山歌真正地走進校園,走近孩子,讓我們的非物質文化遺產得以傳承。

一、海門山歌的課程緣起

為了讓學生更好地了解海門山歌,作者翻閱了很多資料,聽取了國家級傳承人宋衛香老師的講座,跟著市級傳承人崔立民老師學唱海門山歌,并認真分析了海門山歌的淵源,不僅對海門山歌的文化產生了認同,而且有了很多感悟。

海門山歌《對花調》“江有船過浪花多,河有荷花魚兒多,竹有高桿鳥巢多,人有禮貌朋友多”中可以看出,歌詞工整,韻腳統一,節奏溫和,沒有大跳音程,這和本土的沙地方言有直接關系。如《看牛郎》中“拔勒你看牛郎耕耕種種,種種耕耕……”用疊詞的形式,構成了山歌語言回環往復的韻律美;《東北風起海連天》中“天連海,海連天,海水燒菜不用鹽,青石磨刀不用水,妹妹嫁人不要錢”這樣的偶句押韻,一韻到底,在海門山歌中最為普遍;《哪來這白米飯到眼前》中“耥網篙對天,小耥網超前,水花分兩邊,唔得我小耥網朝前,哪來這大鯽魚眼前”句句入韻,凸顯韻腳,利于傳唱。海門山歌在韻律搭配、句式結構上沒有固定的形式,多樣化的手法更加彰顯了地域文化的獨特,體現出了節奏旋律的別樣美。

海門山歌現流行于海門南部一帶,海門山歌的“山味”則是相對于海門本地“原住民”而言的,眾所周知,海門現有人口中有很多海門北部一帶江北人,雖經受到文化洗禮,但海門原有的沙地人依舊帶著濃濃的文化氣息和厚重的文化烙印。如海門山歌中細膩甜美的旋律一般,悠揚婉轉。海門山歌以中國傳統的五聲性調式為主,其中D羽調的山歌數量偏多,其次是徵調式,音調比較抒情委婉,一般用自由腔的變節拍、變速度及裝飾性的潤腔來敘事抒情。在音樂上以山歌調和對花調為主,彰顯著海門本地的文化,加上方言音韻的特色,使得海門山歌更具有地域風味。

二、海門山歌進校園的教學實踐

1.學情及教材分析

筆者選取了四年級作為海門山歌進校園的實踐年級,這個年級的學生已經具備一定的音樂經驗。但對海門山歌的認識,他們可謂少之又少,一年級的時候曾經在校園巡演中接觸過海門山歌,也會用普通話學習一兩句,對于學生而言,用海門“沙地話”來演唱山歌特別有趣。

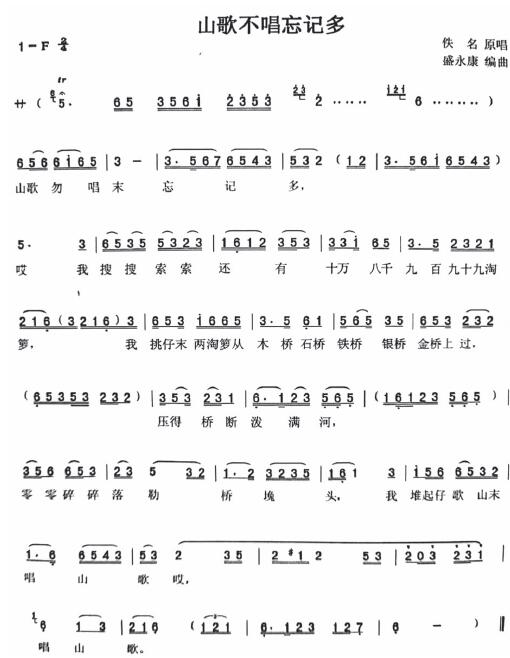

我們選取了一首比較簡單的海門山歌——《山歌不唱忘記多》作為第一節課的教學內容。

這首山歌由盛永康編曲,2/4拍,一段體式,節奏自由,對于四年級學生來說,學會用普通話來演唱這首歌曲并不難,難就難在要用海門“沙地話”唱出這首山歌的味道。

2.目標和重難點

這節課的教學目標為:能用“沙地話”和舒緩的情緒演唱《山歌不唱忘記多》,表現原住民對山歌的喜愛,通過體驗、合作、探索、模仿等初步感知,表現出海門山歌的“山味”重點是用“沙地話”演唱歌曲,難點就是要唱出山歌的“山味”。原生態的海門山歌是民間歌手隨口即興哼唱出來的,帶有很大的隨意性,唱出這種原生態山歌的本色很難,尤其是剛接觸海門山歌的學生,他們在學之前語言就是第一個難關,準確的發音是學唱前的必備條件,其中就包括一些拗口的字音。我們這樣進行教學設計:

(1)準備階段:學習用“沙地話”朗讀歌詞

教師布置課前作業,為不會說“沙地話”的學生找好“小老師”。作業內容:請“小老師”背誦歌詞并教會同伴熟練朗讀歌詞,有些音色特別好的學生很愛唱海門山歌,教師可以讓他們一起參與學習,“小老師”便成了海門山歌進課堂的探路人。因此,課前的準備工作不能少,學生不僅僅要熟悉歌詞,還要能體會到山歌聲韻的柔和美。在上課的時候,教師只需要把一些拗口的字加以修正,然后完整地把歌詞用海門方言讀出來,外籍孩子對于方言的發音還存在一定困難,尤其是在不理解歌詞意思的前提下更難咬準字音,還有一些陳詞等,這個階段“小老師”的作用就十分顯著了。

(2)導入階段:營造氛圍,體會“山味”

聽著海門的歌聲,欣賞著海門本地人的勞動場景,體會著海門人的淳樸和熱情,大家可以很自然地體會到海門山歌的委婉、抒情。學生發現用“沙地話”來演唱海門山歌有著別樣的味道,真正原生態的一些樂曲是沒有伴奏的,這些都是由民間歌手清唱的,“原滋原味”的歌詞讓學生在學唱的時候忍不住笑出聲來。對于海門山歌學生充滿了好奇,在教學前,筆者即興演唱了一些關于本土的山歌,吸引了學生的注意力,能看得出來他們都想跟上教師的節奏一起高歌。

(3)教學階段:學習山歌,感受“山味”

①節奏練習:學習這首歌曲之前,我們要先找出歌曲中的十六分音符、切分音、附點節奏等,x xx xxxx |xxx xx x |,教師先示范,隨后請學生模仿,慢慢地從四分音符到十六分音符一步步提速,等學生能準確拍出節奏或唱出節奏后,教師加入一小部分語言,然后請學生跟讀,可以先用普通話來代替,熟練填對節奏后再加入沙地方言,這樣做的目的就是讓學生快速唱對節奏。有一些襯詞的旋律是自由散漫的,因此需要教師先示范,再分音分小節學唱,直到所有的節奏、旋律學生都熟悉后一起哼唱。

②歌詞學習:節奏熟悉后,加入《山歌不唱忘記多》的歌詞進行練習,在學習的過程中,教師可以多樣化進行,逐句跟讀、師生接龍、生生接龍、小組接龍等,這樣既能快速讓學生熟悉歌詞,還能通過說沙地話體會海門山歌的韻味。

③旋律學習:旋律的學習以聆聽為主,在作者多次示范中,學生對旋律有所熟悉后,再逐句教學,這首山歌中最多、最難的就是一字多音,旋律平穩,對于三年級學生來說難度不是很大,一字多音的唱詞可以多唱旋律,再填詞。在這個過程中,山歌的韻味也就形成了。

④感悟山歌的韻味:海門山歌的“山味”,在于對“沙地話”的音韻和情懷,教學中教師可以向學生提出以下問題,讓其去思考山歌的味道。

問題一:請問這首山歌是否押韻?押的什么韻?

押韻又叫“壓韻”,指的是韻文中常在每隔一句的末尾用上同韻的字。押韻可以使韻文音調和諧悅耳,富于音樂節奏,誦唱順口,好唱易記。其中押韻的方式有一韻到底、中間換韻、重韻、句句入韻。海門山歌在韻律搭配、句式結構上不拘泥于固定形式,采用多樣化的手法,配合題材內容的音律,體現出節奏、旋律的和諧美。演唱時,我們要把海門山歌的“山味”用“沙地話”表現出來,對某些字音也要用純正的海門方言表達出來,演唱的時候一定要按照歌詞來唱,如此才能把這種“山味”充分地表達出來。

問題二:這首山歌的辭格豐富嗎?

海門山歌樸實自然的語言風格并不排斥各種修辭手法的運用,除了音律、句式上的錘煉,在修辭手法上也是豐富多彩的,如歌詞“我掏仔末兩淘籮從石橋、木橋、鐵橋、銀橋、金橋上過”,它將山歌比作實物用淘籮挑起來,十分的夸張,“石橋、鐵橋、金橋、銀橋等”更是形象地比喻了山歌之多。《山歌不唱忘記多》,直白地告訴人們要記住這些本土文化,并將它傳承發揚下去。

(4)鞏固與拓展階段:加入豐富的表演內容

這首歌曲簡單,旋律優美,學生學會歌曲后,加入適當的表演能夠讓歌曲更為飽滿、豐富。學生跟著教師邊唱邊表演,興趣盎然。教師還可以讓學生把它分享給家人,以此感染身邊人愛上海門山歌。

三、海門山歌進校園的反思

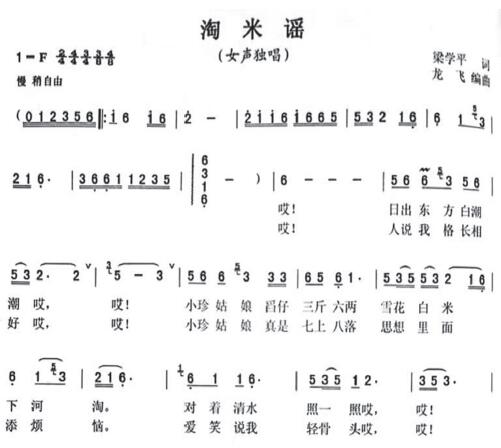

如何推進海門山歌的發展,課堂至關重要。筆者以音樂課為輔助,每月設計一節海門山歌的必備課,全面鋪開傳統音樂文化的教學。我們還組織了海門山歌社團,利用每星期周五下午的第三節課用于專門教學和指導。在社團課中,活動是主渠道。在教學中,教師應做到有計劃,有目的。同時,在藝術節的活動中,筆者編排了關于海門山歌的表演節目,讓學生走上舞臺去展示,促進學生學習海門山歌的興趣。社團課中,筆者還編排了一些更有表演情節的歌曲,如《淘米謠》:

在整個學習的過程中,學生從一開始的陌生、好笑轉變為感興趣,這是一個很好的開端。在課堂中學生的參與度明顯提高,也不忘下課后在嘴上哼唱海門山歌,他們開始慢慢地喜歡上了海門山歌,也逐步滲透著本地的歷史文化。

海門山歌豐富多彩、各具特色,是寶貴的精神財富和文化遺產,筆者詢問了幾個非海門籍的學生,“你是否對海門山歌感興趣?你能繼續學唱和發揚海門山歌嗎?”他們都毫不猶豫地表示“我愿意”。這些本土文化,讓筆者對傳承和發揚海門山歌有了更大的自信,我堅信有了文化自信,才會有傳播海門文化的動力。

海門山歌,就是一部纏纏綿綿、生生不息的海門史詩,彰顯著詩意棲居的海門人所創造的詩性文化魅力,變艱辛為歡樂,化平凡為傳奇。海門,一座以山歌為名片的城市,唱著山歌走向全國,唱著山歌迎賓送客,海門山歌已成為海門文化的象征,傳承和發揚海門文化也正是師生應該做的。讓海門山歌的“山味”走進校園,走向學生,讓教師和學生相生相長,碰撞和燃燒起海門山歌更加璀璨的明天。

作者單位 江蘇省南通市海門區第一實驗小學

投稿

投稿 APP下載

APP下載