藝術院校電子音樂制作方向專業課程體系創新探究

作者:白 皓

發布時間:2023-09-12 10:32:01 來源:陜西教育·高教

[摘 要]電子音樂制作是一個集音樂創作、制作和“表演”為一體的新興專業方向。作為一個藝術與科技交叉、應用性極強的專業方向,專業課程體系的構建直接影響人才培養的質量,尤其是學生的就業能力。本文將就藝術院校電子音樂制作專業方向專業課程體系的構建,提出新的改革思路。

[關鍵詞]電子音樂制作 人才培養 課程體系 專業課程 選修

課題:陜西省教育科學“十四五”規劃2021年度課題“利用陜北民歌博物館資源優化中小學美育教育形式和內容的實踐研究”(課題編號:SGH21Y0213)。

電子音樂制作方向是上世紀九十年代隨著電子音樂數字化以及計算機在國內的逐步普及,率先在音樂院校中開設的一個集音樂創作、制作和“表演”為一體的藝術與科技交叉的新興專業方向。它從傳統作曲專業衍生而來,既要求學生具備一定的作曲功底,又要學生能夠較好地駕馭計算機及相關專業設備,最終具備通過這些設備將作品制作并“表演”(通過電腦及專業設備還原樂器的演奏)出來的能力。

目前這一專業方向廣泛存在于各大藝術院校及部分綜合類大學之中,雖然各個藝術院校的專業名稱存在一定差異,但是在人才培養目標等方面存在較多共性,而在專業課程體系構建方面各有特色,這主要取決于高校的辦學定位和辦學條件。

傳統專業課程體系

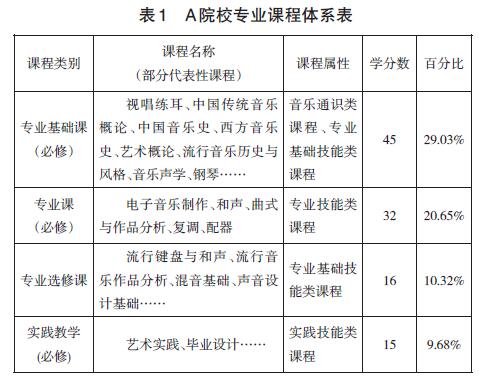

電子音樂制作方向是在傳統作曲專業基礎上衍生出來的新興專業方向,它的專業課程體系大多以傳統作曲專業為基礎,以A院校為例,專業課程體系如下表所示:

1.學生課業負擔重

A院校的這種專業課程體系基本可以視作傳統作曲專業的“升級優化版”,不少院校亦是如此。通過上表可以看出,在這種體系中學生既要學習傳統作曲專業如和聲、曲式與作品分析、配器等幾乎所有課程,還要學習自己的專業主科以及一些相關的如音樂聲學、流行音樂歷史與風格等專業內容,學生的學業負擔較重。

2.學生課程自主選擇權小

從課程類別上看,A院校該專業課程體系以必修課為主體,僅專業基礎課和專業課兩項學分就總計77分,而該專業的總學分為155分,它們占到了總學分的49.68%;專業選修課僅占總學分的10.32%,專業必修課比例明顯過高。這不利于實施因材施教,也容易產生一系列問題,如學生在學習過程中無法權衡好各個課程之間的關系,會導致知識獲取不均衡的問題。有些課程學生已經學得很好了,還需要重復再學;有些課程需要深入學習,但課時安排又較為有限,最終還會帶來厭學或部分科目不及格等問題。此外,實踐教學在A院校課程中占比較小,這會造成學生實踐能力不足,這也是目前多數藝術類院校普遍存在的問題。

新的專業課程體系

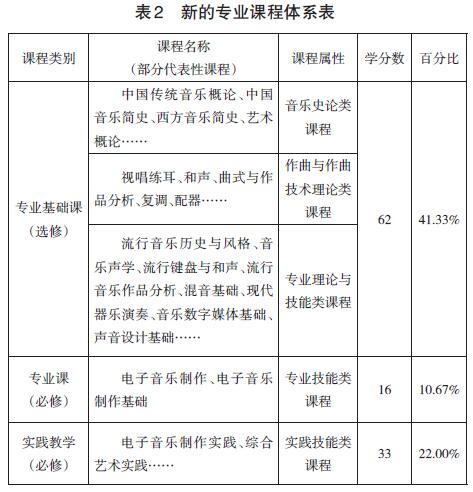

科學合理的專業課程體系構建是提高人才培養質量的關鍵,針對以上問題,基于A院校的課程體系,筆者試提出新的專業課程體系,如下表所示:

1.突出專業特點,提升專業主科主體地位

專業課即專業主科,是學生必須掌握的主要內容。通過上表可以看出,新的體系突出了專業特點,提升了專業主課的主體地位,專業課占比壓縮到了10.67%,主要調整是將作曲與作曲技術理論類課程,全部劃歸到專業基礎課中,僅保留本專業的一些專有課程。在課程內容總體布局上,堅持音樂創作和音樂制作并行,流行音樂和管弦樂并行的原則,即“兩線+兩翼”,“兩線”是音樂創作和音樂制作兩條線并行發展,因為該專業的立身之本不僅僅是音樂制作,還應該包括音樂創作;“兩翼”是流行音樂和管弦樂平衡式發展,學生在入校前兩年主要圍繞流行音樂的創作和制作展開學習,后一年半主要圍繞管弦樂的創作和制作進行學習,最后一學期為自由創作階段,充分展示學生的個性。

專業課程具體由《電子音樂制作》和《電子音樂制作基礎》組成。《電子音樂制作基礎》課程在第一學年開設,主要包括《作曲基礎》《流行音樂樂器法及其MIDI制作技巧》兩項子課程,其中的《流行音樂樂器法及其MIDI制作技巧》可以采用線上或線上線下混合的教學方式進行,這一設計的主要目的是在第一學年鞏固學生的創作能力,學習樂器及相關制作技巧。第二學年開始進入《電子音樂制作》課程學習,主要圍繞流行音樂創作與制作、管弦樂創作與制作展開教學。

2.提升專業基礎課自主性,擴展專業學習內容

專業基礎課是學生進行專業主科學習,擴展專業綜合知識的重要途徑,通過表2可以看出,這一部分發生了較大變化。新的體系將原來必修的專業基礎課全部調整成了選修課,并將原有的專業選修課內容合并其中,選修課比例占到了總學分的41.33%,較之前增加了30%以上。這種方式使專業基礎課形成了三大模塊,每個模塊代表一類課程,每個模塊設定最低的學分選修值,這種設置方式類似學分制,但與真正的學分制還有差異,姑且稱它為“準學分制”。由于這類課程需要與專業主干課配合學習,因此也存在比重問題:第一類是音樂史論類課程,占比約20%;第二類是作曲與作曲基礎理論課程,占比約28%;第三類是專業理論與技能類課程,占比約52%。這種方式打破了傳統的“一貫式”教學模式,學生可以根據自己的興趣選擇相應的課程,在“一貫式”模式下,部分學生因為被安排了一些不喜歡或者沒有興趣的課程,再或者有些課程本身已經學得比較好了,又不得不再次學習,這不但造成了教學資源的浪費,也容易使學生產生厭學情緒,教學效果也不理想。

關于第一類音樂史論類課程,這類課程主要是培養學生的音樂理論基礎,代表課程有《中國傳統音樂概論》《中國音樂簡史》《西方音樂簡史》等,由于這些課程屬于通識類課程,大部分院校的教學周期和時長都是相似的。以《西方音樂史》為例,大部分院校都是兩學期學時,但是考慮到電子音樂制作專業方向在專業理論與技能課程方面后續還有《流行音樂歷史與風格》課程,兩者同等重要,因此可以將該課程壓縮為一學期,改為《西方音樂簡史》,但是課時壓縮之后,如果按照常規教學又無法完成既定內容,因此還需要在內容上作出一些刪減。如巴洛克時期以前內容可概述,主要從巴洛克部分開講,并且可以適當壓縮相關作曲家和作品的介紹,主要講解不同時期有代表性的作品的風格特征。此外,《西方音樂史》中的電子音樂部分,一直以來是各種西方音樂史教科書中較為缺失的,但作為該專業方向,必須要了解電子音樂的發展簡史,因此在教學內容里也要進行補充。再如《中國音樂史》,由于古代史部分存在較多古文獻,加之沒有較多音頻資源可聽,學習起來較為枯燥,因此古代史部分也可以簡講,把重點放在近代史部分,將該課程壓縮為一學期,改為《中國音樂簡史》。在教學方式上,以上課程均可以采用線上或線上線下混合教學的方式。

第二類是作曲與作曲技術理論課程。作為從傳統作曲專業衍生出來的新的專業方向,作曲“四大件”和傳統作曲專業的“四大件”一樣重要,聽覺的訓練也是保障創作的基礎,因此代表課程有《視唱練耳》《和聲》《曲式與作品分析》《配器》等。其中《視唱練耳》課雖然目前有分級考試制度,但該考試在學生大一入學后就會進行,考試之后會根據程度分配班級,一共三級,分班后需要維持兩年不變,這些班級只是內容和進度不同而已。但筆者認為這種分級制自由度有限,因為有些學生在入學后可能只需要再學一年就可以,不用全程跟下來,但有些學生可能需要全程學習,因此可以將該課程變成兩個甚至四個層級,以學年或者學期為單位進行選修,這樣學生就可以根據自己之前的程度,選擇適合自己的層級。再如《復調》課,這門課程主要介紹復調音樂的寫作技巧,但實際上純復調音樂的寫作在本專業方向的創作中使用極少,學生在學習過程中也會覺得較為復雜,且實用性欠佳,因此建議改為《復調基礎》,僅開設一學期,主要介紹復調寫作的基本原則和方法即可,實用性更強。《復調》課的另一種改革方式是總課時不變,仍為一年,但學生可以根據個人情況以學期為單位選修。《和聲》課也可以采用類似《視唱練耳》的分級制度,因為《和聲》課學生在入學前就已經學習過一遍了,通過分級考試,學生如果對第一學期內容已經掌握得比較好,就可以直接選修第二學期課程。在教學方式上,部分課程如《和聲》等可以采取線上線下混合教學的形式,即線上講理論、技能,線下批改作業。

第三類是專業理論與技能類課程。這類課程是除專業主干課以外,與專業最為密切的課程,有不少課程都是專業課的基礎性課程,或稱前置性課程,因此這個板塊劃撥的最低學分最多,可選的課程也是最多的。這些課程又可以概括為三小類,第一小類是基礎理論類,第二小類是基礎專業技能類,第三小類是專業擴展類。在基礎理論類課程中,像《流行音樂歷史與風格》和《流行音樂作品分析》,基本對標的是傳統音樂學課程中的《西方音樂史》和《曲式與作品分析》,前者可以看作是《西方音樂史》的延續,而后者可以看作《曲式與作品分析》的延伸。后者除了分析對象由古典音樂變成了流行音樂外,分析方式也有較大變化,它會結合專業軟件和軟音源進行分析,與專業主科密切相關。在基礎專業技能類課程中,像《現代器樂演奏》主要是讓學生能夠掌握至少一種現代樂器的演奏方法,這樣在編曲中對樂器的使用就更為準確清晰。還有像《流行與爵士和聲》,可以看做傳統《和聲學》的延續,但是它除了音樂風格變成了流行和爵士,還加入了鍵盤和聲演奏的內容,因此它不只是一門理論課,而是理論與實踐結合的課程。再比如《混音基礎》,主要是解決如何與混音師對接以及建立良好聲音概念等問題,作為與本專業方向合作最密切的工種,這項內容也非常必要。以上兩小類課程幾乎都是該專業方向學生必修的內容,但是學生是否選修所有這類課程,還得看學生的知識儲備。在專業擴展類課程中,代表課程如《音樂數字媒體基礎》《聲音設計基礎》等,可以擴展學生的專業知識面,使學生擁有更多的技能,這些知識和技能可以進一步擴大學生走向社會后的生存空間,所以這一部分課程學生可以根據興趣選修。從往屆學生畢業后個人發展和就業情況看,專業擴展類課程甚至會成為學生以后的重要生存技能之一,因此也不能忽視。在教學方式上,以上課程中的基礎理論類可以采取線上教學方式,基礎技能類和專業擴展類可以采取混合教學方式。

通過以上調整,學生對專業基礎課的學習自主權得到了顯著提高,這樣他們就可以根據個人的知識儲備和興趣選修自己需要學習的內容,較大提高了學習效率。對于剛剛考入大學的新生而言,合理選課對他們來說是有困難的,因此,為了讓學生科學合理選課,教研室在新生進校之后可以給學生進行一次選課指導,給予建設性意見,避免學生盲目選課,從而減少因為選課失誤造成知識不連貫等問題。

除以上課程,個人認為在條件允許的情況下,還應開設一些跨學科領域更廣、更新興、更前沿的如音樂人工智能和音樂虛擬仿真等相關課程供學生選修,這些方面既是科技發展最熱門的領域,也是未來藝術與科技專業發展的新趨勢。近幾年來,國內一些具有前瞻性和戰略眼光的藝術院校相繼展開了對這些領域的探索和研究,有的甚至已經開設了相關專業,涉及本科到博士研究生多個辦學層次,部分院校可能未具備這方面的師資,但可以采取校際合作的方式進行相關研究和教學。這類課程的開設可以讓學生提早接觸到更前沿的學科領域,為學生就業或者升學提供更多可能性。

3.更新教學方式,給予學生較自由的學習空間

在專業課和專業基礎課教學方式上,前文也進行了描述。引入線上教學或線上線下混合教學方式,尤其是一些通識類課程,現有各類線上教學平臺,擁有海量的優質資源,我們應當合理利用,這樣做可以減少學生坐在教室集中學習的時間,給學生提供更多自由的學習空間,進一步提高學生學習效率。

4.加大實踐教學比例,開設一些具有實用價值的實踐性課程

加大實踐教學比例也是近兩年教育部對高校藝術類專業教學改革的一個主要指導思想,因此,新的體系將實踐教學比例提升到了22%。首先,可以開設一門《電子音樂制作實踐》課程,這門課程主要針對實際的音樂作品展開音樂創作與制作訓練,以小組為單位展開教學,既鍛煉了學生的合作意識,也發揮了組內各成員的優勢,內容就是完成一個命題或者自命題作品。開課時間應該在第三學年,因為這個階段學生已經擁有了一定的專業積淀,具備了一定的實踐能力。

其次,可以開設一門《綜合藝術實踐》課程,這門課程需要跨專業進行,因此就需要采用聯合導師制,由不同教師針對所屬專業內容進行分類指導。內容主要針對一個自命題作品,由電子音樂制作、錄音藝術、音樂表演甚至音樂數字媒體等專業同學協同完成。開課時間應該在第四學年的上學期,因為這個時期學生的專業學習已經達到了一定的高度,專業綜合素質也得到了較明顯的提高。總之,該課程就是要訓練學生與不同專業的融合能力,這對學生以后的就業具有非常重要的現實意義。未來該課程還可以跨校進行,如聘請美術領域相關教師參與,這樣學生作業的類別將會更加多樣,最大程度發揮多學科優勢,產出更多優秀的作品,這對于合作雙方都是非常有利的。另外,專業實習也應該作為該專業實踐課的一部分。

5.課程實施的相關保障

有了科學合理的課程體系之后,硬件、師資和機制等其他相關保障都是課程能否順利、高質量實施的基本保障。硬件方面,需要有能夠滿足進行集體課教學的機房,還要有能夠滿足進行專業個別課和小組課的專業工作室;師資方面,由于所有的專業基礎課全部變成了選修課,就需要有較多的教師進行授課以滿足不同學生的選課需求,像專業實踐類課程,除本校教師外,還可以聘請業內精英作為實踐導師,這樣既減輕了本校教師的工作壓力,還可以讓學生提早接觸到音樂制作行業,對今后的就業有極大幫助;機制保障在專業實踐類課程中也顯得尤為重要,它是這些課程得以順利并且健康實施的基礎,因此在機制方面也要進行建設和創新。

結 語

綜上所述,這套新的電子音樂制作方向專業課程體系,更符合當下的教育新形勢,即教學活動以學生為主體,也更符合新要求,即藝術類專業要大幅提高實踐教學比例。這套體系在內容上突出了專業特色,給予了學生較大的課程自主選擇權,并且在內容上進行了較多的擴充,進一步擴大了專業知識面。因此,筆者認為這套新的課程體系更為科學、合理,它可以為藝術院校培養更多高質量的電子音樂制作人才提供一定的參考。

參考文獻:

[1]李思潔.混合類電子音樂聲音設計思考——以為獨奏樂器創作的電子音樂為例[J].藝術大觀,2022(16):19-21.

[2]王鉉.藝術與科技并重——電子音樂制作專業的教學實踐探討[J].藝術教育,2010(9):16-17.

[3]劉源雪.試析現代電子音樂創作方式及編曲技法[J].中國民族博覽,2022(7):174-176.

(白皓:西安音樂學院現代音樂學院)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載