小學語文習作單元整體教學探究

作者:■文/汪 偉

發布時間:2023-07-06 16:30:04 來源:陜西教育·教學

小學語文教材與以往的語文教材相比有了很多新變化,以發展學生語文綜合素養為綱的“雙線并行”編排結構得到了廣大師生的普遍認同。小學語文的亮點之一便是從三年級開始按照學生習作能力發展序列,每冊教材固定一個習作專題單元,圍繞一個習作能力點設置精讀課文、交流平臺、初試身手、習作例文、習作練習等板塊,以從整體上提升學生的習作水平和表達能力。

小學語文習作單元編排把培養和提升學生的習作表達能力變得有章可循,有法可依,形成了序列化、可視化、層級式發展的能力成長體系,符合兒童的認知發展規律。圍繞小學統材習作單元如何教學更好這一問題,廣大小學語文教師進行了一系列的教學實踐。

一、實施習作單元整體教學研究的理論基礎

(一)整體教育理論

整體教育的概念最早是由羅恩·米勒在20世紀70年代提出的。我國學者鐘啟泉在《“整體教育”思潮的基本觀點》一文中全面譯介了整體教育思想,這標志著整體教育思想正式進入國內研究視野。所謂整體教育,其思想核心就是關注個體生命成長,以培養完整的人為目標,即軀體、心智、情感、精神、心靈、力量融為一體的人。整體教育也被稱為全人教育,它尊重學生個體全面發展,屬于一種理想化的教育思潮。2019年,中共中央國務院印發《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》,強調了堅持全面發展、終身發展,注重啟發式、互動式、探究式教學,倡導開展研究型、項目化、合作式學習,這與整體教育理論的核心思想是一致的。

(二)單元整體教學

我國的語文教材大致經歷了從以“三百千”“四書五經”等儒家經典為母語教材的整本書教材時代,到以文章淵源分組、以問題分組、以內容或形式分組等為單元結構形式編排的文選型教科書時代。文選型教科書最大的缺陷就是文章在內容上互不相連,缺乏一個完整的知識體系。

葉圣陶先生有言:“教材無非是個例子”,“國文教學的目標,在養成閱讀書籍的習慣,培植欣賞文學的能力,訓練寫作文字的能力”。從國際通行的閱讀能力測試發展形式來看,無論是國際學生評價項目PISA、國際閱讀素養進展研究PIRLS,還是美國國家教育進展評價NAEP,都強調對學生閱讀材料的分類和聯系的培養,同時更加重視對學生閱讀整合能力的考查。由此可見,在小學語文教學中實施單元整體教學符合語文教學基本規律和未來教育發展方向。隨著《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》的印發,以及教育部基礎教育課程教材發展中心發起的深度學習教學改進項目的持續推進,單元整體教學被越來越多的專家學者所重視并深入研究。如北京教育學院副教授、特級教師李懷源團隊就以單元整體教學的探索與實踐為研究方向,在小學語文課程的單元整體構建、實施與評價等方面取得了一系列成果,受到廣泛關注。

二、習作單元實施整體教學的意義和價值

(一)符合語文課程學科屬性

語文課程是一門學習語言文字運用的綜合性、實踐性課程。伴隨著新一輪教學改革的實施,立德樹人,使學生成為能夠在歷史中展望未來、創造未來的社會實踐主體成為了一線教師共同的育人目標,在語文課堂教學中落實語言文字運用,提升學生學科核心素養正在成為廣大中小學語文教師的教學共識,語文課僅憑教師單一講解的“填鴨式”教學方法已很難適應當今時代學生發展的真實需要。單元整體教學站在整組的視角,以落實語言文字運用為總綱,以單元語文要素落實為具體目標,強調整體推進,鼓勵統整重組,創造性地使用教材,使語文課回歸語用,站位高遠。

(二)緊扣小學語文教材編排特點

我國小學語文教材習作教學大致經歷了20世紀90年代的“讀寫例話時代”、課程改革之后的“去例文時代”和現行教材新增的“習作單元時代”幾個階段。小學語文教材按照學生習作水平發展趨勢,自三年級起每冊編排一個完整的教學單元以提升學生某一方面的習作能力。整個小學階段共安排8個習作專題單元,每個單元均由單元導語、兩篇精讀課文、一個交流平臺和初試身手、兩篇習作例文和一次習作實踐幾個固定板塊組成。據小學語文教材執行主編陳先云介紹,編排習作單元一個原因是為了加強習作在教科書中的分量,改變多年來語文教學重閱讀輕寫作和讀寫脫節的現象。編排習作單元的另一個原因則是為了習作方法的引導,助推學生習作能力的序列化發展。習作單元的各個部分之間是有著非常嚴密的內在肌理,它們相互聯系、環環相扣,縱向看每篇文章都有其獨特的“篇性”,橫向看又共同指向習作單元的“表達要素”,任何一個板塊都不能割裂開來作為獨立的存在。因此,習作單元實施單元整體教學是緊扣教材編排特點的。

(三)遵循“深度學習”教改項目核心理念

深度學習提出構建聯想與結構的學習樣態和活動與體驗式學習機制,大力倡導單元學習,強調教師深度解讀教材,以統整思維對教學內容進行二次開發,最終實現學生學科核心素養的整體提升。這一理念在小學語文習作單元教學中是非常適切的,可以有效避免以往單篇精讀課文教學的高耗低效的弊端,實現習作要素整體把握,單元目標協同推進,學生素養層級提升,課堂生態綠色共享。

(四)有助于提升學校語文學科整體教研水平

筆者課題組所在校的省級“十一五”規劃課題研究成果“八步備課法”已推廣實施多年。集體備課每次由一位中心發言人主說,其他教師補充,就一個單元的教材內容從人文主題、語文要素的整體解讀、各教材的文本解讀、單元教材之間的內在聯系、語文要素的分解落實等方面進行整體分析和把握,對教學目標、重難點把握、學情分析、教學主流程設計、學生作業設計等方面進行綜合研討,形成“個人研究—中心發言—交流設計—問題討論—形成通案—個性設計—嘗試教學—總結反思”的八步備課法模式。這種備課模式的核心要素就是“單元整體”“講(上課)、練(作業)、評(評價)協同”,與習作單元整體教學的核心理念高度吻合,且研究內容更加具體化、精細化。推進習作單元整體教學研究(并逐步向其他教學單元推廣),有助于進一步帶動提升學校語文學科教師的整體教研水平。

(五)符合學生學習語言文字的規律

長期以來,閱讀教學和習作教學都是“各自為政”,這也導致了學生學習閱讀和學習表達的割裂,語文素養很難得到快速提升。再加上學生由于語言水平有限,語言積累程度還不夠,對習作的畏難情緒比較嚴重。于是將習作單元單獨分立出來,通過“學、練、仿、用”環節有梯度、有目標地提升學生習作能力。同時,在習作例文(文本)學習中強調學生閱讀理解能力的提升,使得學生的各項能力得到了協同發展。

三、習作單元整體教學實踐探索

(一)整體解讀,把握習作單元功能定位

小學語文教材執行主編陳先云先生曾說,教師要讓學生明白,習作單元主要是學習寫一篇習作,單元中的各項內容都是圍繞這次習作編排的,各項內容之間環環相扣,體現了語文學習的整體性和綜合性。

習作單元特殊的編排體系,更加凸顯了習作單元教學的目標意識。在教學中教師首先要明確學生學習本單元需要達到的核心目標,以及各個教學模塊、助學系統圍繞這一核心目標所承載的作用和功能。如三上第五單元在導讀頁上就呈現了兩部分內容:生活中不缺少美,只是缺少發現美的眼睛。這是法國雕塑家羅丹的一句名言,揭示了本單元的人文主題——通過留心觀察,培養發現美的眼睛。在單元頁的右下角,另兩行文字則明確了本單元的語文要素:一是體會作者是怎樣留心觀察周圍事物的;二是仔細觀察,并把觀察所得寫下來。可以發現,習作單元的語文要素都是指向表達的,這更加體現了習作單元聚焦習作能力提升這一功能定位。結合觀察這一核心要素,教師要首先明確什么是仔細觀察?仔細觀察有哪些方法?怎么把觀察所得寫下來?觀察這一語文要素在這一單元要教到什么程度?在三年級下冊、四年級上冊又分別是怎么要求和定位的?總之,教師要對整個習作單元的內容進行整體解讀、整體設計、整體實施、整體評價,準確認識到習作單元的功能作用,明確這個單元的習作能力培養目標和所處的年段前后的關聯。

(二)準確解析,明確單元模塊作用價值

習作單元的其他固定模塊同樣聚焦于學生習作素養的提升。筆者仍以三上第五單元為例,兩篇精讀課文《搭船的鳥》《金色的草地》分別聚焦于動物和植物,引導學生學習作家是如何細致觀察的。兩篇文章在觀察和表達上有很多不同,但都聚焦觀察,意在教給學生仔細觀察和表達的方法。在學生從精讀課文中習得方法之后,需要通過交流平臺對表達方法進行梳理和總結,通過“初試身手”進行片段練習實踐。這一單元的“初試身手”也很有特點:第一個情境源自生活中偶然一次的“留心觀察”,指向動物;第二個情境則是通過看、摸、聞、嘗等對靜物的多維度細致觀察指向植物。兩個片段練習對應前面的兩篇課文,意在降低習作難度,讓學生用學到的方法練一練,在獲得感性認識的基礎上,“內化”習作方法,實現由“學”到“練”的跨越。

“習作例文”模塊提供了《我家的小狗》《我愛故鄉的楊梅》兩篇可供學生模仿的例子。用旁批的方式舉例說明如何細致觀察,如何將觀察到的寫成文章。這一學習過程的編排,意在讓學生進一步明確觀察方法和表達方式,同時也可以借助例文思考如何將“初試身手”中的“段”變成“篇”。

有了前面習作知識與習作技能的學習和模仿,“習作”階段的“用”就變得有章可循、有法可依了。“我們眼中的繽紛世界”先用三幅插圖呈現了三個不同的場景,提示學生運用學到的細致的觀察方法描述場景中事物和人物。最后,教材中還專門提示了三個觀察要點:細致觀察、多感官觀察、注意事物變化。

習作單元每個模塊的作用是什么要準確理解,不能把精讀課文當成普通課文一樣一篇篇去教,學生同樣也不能把習作例文當成課文一課課去學。同時,教學中也不能忽視散落在單元教材間的助學系統。就習作單元而言,各課的插圖、課后習題、習作例文里的旁批、習作中的場景圖等,這些助學系統為學生搭建了學習支架,降低了學習難度,使學習目標變得更加明確,建立起了學生個體學習到目標達成之間的一座橋梁。

(三)整合重構,推進習作能力的內化升級

實施習作單元整體教學,除了對單元總體目標與課時分解目標的整體解構外,最重要的還是要改變普通單元教材教學的慣性思維,對單元各個模塊進行科學整合重構。目前,習作單元實施單元整體教學主要有三種范式。

一是整合遞進式。這種整體教學設計遵從統編教材編排順序,圍繞單元大主題實施任務群學習。在這個過程中對部分內容或板塊予以整合加工,但整體上還是按照關聯的、遞進的邏輯結構推進教學的。三年級上冊習作單元是以“留心觀察”為習作核心目標的。對剛剛起步學寫作的三年級學生來說,放慢節奏穩步“進階”尤為重要。這一單元的精讀課文、交流平臺、初試身手、習作例文、習作練習等模塊呈現出從“會知”到“會用”的螺旋上升式內在結構。教師教學中可以按照教材編排順序,將各個板塊就近整合實施整體教學。(1)把“交流平臺”與《搭船的鳥》《金色的草地》教學有機整合,待到兩課學完后再進行比較閱讀,引導學生發現“觀察”的不同:①偶然發現只屬于生活的“有心人”;②細致觀察要學會找準特點、細化動作、聚焦重點。③觀察要調動多重感官。(2)把“初試身手”中的“觀察蝸牛(也可以是螞蟻、蜘蛛等其他昆蟲)”和“觀察芒果(也可以是其他水果)”分別與兩篇精讀課文讀寫結合。(3)把習作指導課、講評課與兩篇習作例文整合,在指導學生的講、改、練、寫中,引導學生從例文中學方法用方法。

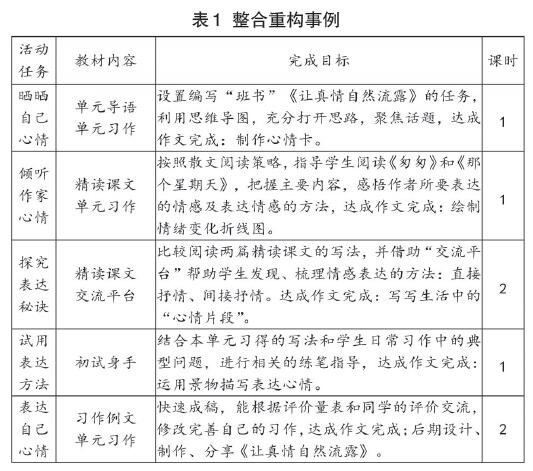

二是目標前置式。建構主義理論認為,學習不是簡單的知識傳遞,而是學習者基于已有認知的主動建構。習作單元的總體目標就是通過寫一篇作文習得一個習作能力,整個單元的所有內容都是圍繞這一“終極目標”而展開的。因此,可以在教學習作單元伊始,就讓學生明確目標任務,甚至提前開始習作。隨著單元教學的深入推進,教師再組織學生圍繞習作初稿進行多次修改、反芻,從而使個人習作能力得以不斷建構和完善。這種教學模式直指目標核心,直面學生學習實際,有助于教師精準把握學情,及時調整教學進度,使學生在知識的不斷“迭代”中建構習作能力。如特級教師魏星在六下習作單元《讓真情在筆尖流露》教學時就建議將教材內容分成五個學習模塊,把單元習作前置分解,以“制作心情卡”“繪制情緒變化折線圖”的形式融入到教學情境之中,從而弱化學生習作壓力,在寫與讀的深度融合中感悟情感表達的方法。具體如表1所示。

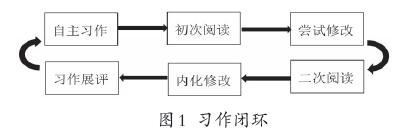

三是重組并進式。仔細閱讀統編小學語文教材各冊習作單元不難發現,大部分單元中的兩篇精讀課文和兩篇習作例文及“初試身手”中的兩個情境都是前后聯系的,呈現一種“并進式”結構。 如五年級上冊習作單元是寫一篇說明性文章。這個單元的習作“介紹一種事物”中通過表格的形式羅列了5個方面3種類型15個習作題目供參考。仔細比較不難發現,這些題目與前面的課文、習作例文一樣,涉及說明文的各種不同類型,既有事物說明文也有事理說明文,既有平實性說明文也有文藝性說明文,即使是同一類型說明文也有一定的區別。因此,這一單元的教學可以大膽打破教材原有編排順序,對教材中的說明文按照不同體例分類,讓學生在閱讀文本前先嘗試寫作,再在自主閱讀中感悟方法,內化修改,經歷一次完整的習作閉環。具體如圖1所示。

根據習作單元訓練的“大目標”拆分的訓練點不同,合理重組教學材料,這樣的“并進式”教學在五年級下冊習作單元同樣適用。這個單元聚焦寫人這個大目標,可以拆解成用典型事例寫人(《兩莖燈草》《我的朋友容容》)、用不同寫人方法寫人(《摔跤》《他像一棵挺脫的樹》)、正面描寫與側面烘托(《刷子李》《小守門員和他的觀眾們》)這樣三個不同角度,讓學生在比較閱讀、總結梳理、讀寫實踐中學會遷移運用。

總之,習作單元是一個內在銜接緊密、外在相對獨立的結構體系,重在使學生在不斷實踐中“得法”,符合“大單元”學習理念。實施習作單元整體教學,對習作單元各個模塊進行科學整合重構,通過任務群形式組織學生進行習作實踐,使學生的習作能力經歷一個從“認識”到“實踐”,到“再認識”“再實踐”的螺旋上升式發展。

作者單位 陜西省安康市第一小學

投稿

投稿 APP下載

APP下載