登上《科學(xué)》(Science)雜志封面——

西北大學(xué)金絲猴研究團(tuán)隊(duì)首次系統(tǒng)揭示靈長類社會(huì)演化之謎

作者:王波 通訊員 朱悅 魏夢鴿

發(fā)布時(shí)間:2023-06-02 15:50:19 來源:陜西教育新聞網(wǎng)

6月2日凌晨,《科學(xué)》(Science)雜志以長文形式刊發(fā)西北大學(xué)金絲猴研究團(tuán)隊(duì)最新研究成果Adaptations to a cold climate promoted social evolution in Asian colobine primates(《寒冷適應(yīng)促進(jìn)了亞洲葉猴社會(huì)系統(tǒng)的演化》),首次系統(tǒng)性地揭示了靈長類社會(huì)演化之謎。該期《科學(xué)》封面圖為亞洲葉猴的代表——秦嶺金絲猴,圖片由西北大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)提供。

西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教授齊曉光,博士后武進(jìn)偉和趙蘭為論文的共同第一作者,齊曉光、西北大學(xué)教授李保國、中國科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所研究員吳東東和澳大利亞西澳大學(xué)教授Cyril C. Grueter為共同通訊作者,西北大學(xué)為第一作者單位。

此外,齊曉光作為共同通訊作者的另一篇長文Phylogenomic analyses provide insights into primate evolution《系統(tǒng)基因組學(xué)研究為靈長類動(dòng)物進(jìn)化提供新見解》也同期發(fā)表在《科學(xué)》(Science)雜志,該文章揭示了靈長類基因組演化歷史和表型適應(yīng)性的遺傳機(jī)制。

還原亞洲葉猴社會(huì)系統(tǒng)演化歷史

靈長類動(dòng)物具有復(fù)雜而多樣的社會(huì)結(jié)構(gòu),從愛好獨(dú)居的紅毛猩猩,到夫妻雙雙把家還的白掌長臂猿,再到坐擁后宮的葉猴和群婚的食蟹猴,靈長類的“婚戀觀”和“交際圈”大小有著天壤之別。是什么樣的驅(qū)動(dòng)力塑造了這種差異?這個(gè)問題,在西北大學(xué)團(tuán)隊(duì)對亞洲葉猴的研究中得到了解答:他們的社會(huì)結(jié)構(gòu)具有很強(qiáng)的系統(tǒng)發(fā)育信號,且受到歷史上環(huán)境劇變的深刻影響,并且記錄在他們的基因組上。

金絲猴家庭照片(供圖:歐陽冠來)

“我們聚焦金絲猴研究二十余年,利用GPS項(xiàng)圈、衛(wèi)星遙感技術(shù)和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析相結(jié)合的方法,通過長期野外跟蹤觀察,一直想揭開靈長類社會(huì)的神秘面紗”李保國說。基于多年野外研究,團(tuán)隊(duì)對秦嶺金絲猴社群內(nèi)各個(gè)組織層面的空間聯(lián)署及個(gè)體遷移與擴(kuò)散行為進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)金絲猴社會(huì)獨(dú)特的四層式社會(huì)結(jié)構(gòu):家庭、分隊(duì)、群組、社群。2014年,齊曉光作為第一作者,齊曉光和李保國作為共同通訊作者的論文在《自然-通訊》雜志發(fā)表,首次提出 “亞洲起源-聚合”假說,打破了西方學(xué)者對靈長類復(fù)雜社會(huì)起源的單一認(rèn)識(shí),從此開啟了研究動(dòng)物社會(huì)系統(tǒng)進(jìn)化的新大道。

立足前期研究,為了驗(yàn)證這一假說,并回答其背后的生物學(xué)機(jī)制,此次團(tuán)隊(duì)將研究目光拉長至800萬年前,從生物化石所提示的歷史分布和對古海平面、古地理、古氣候等大數(shù)據(jù)的挖掘,一點(diǎn)點(diǎn)拼湊出亞洲葉猴祖先的擴(kuò)散路徑。

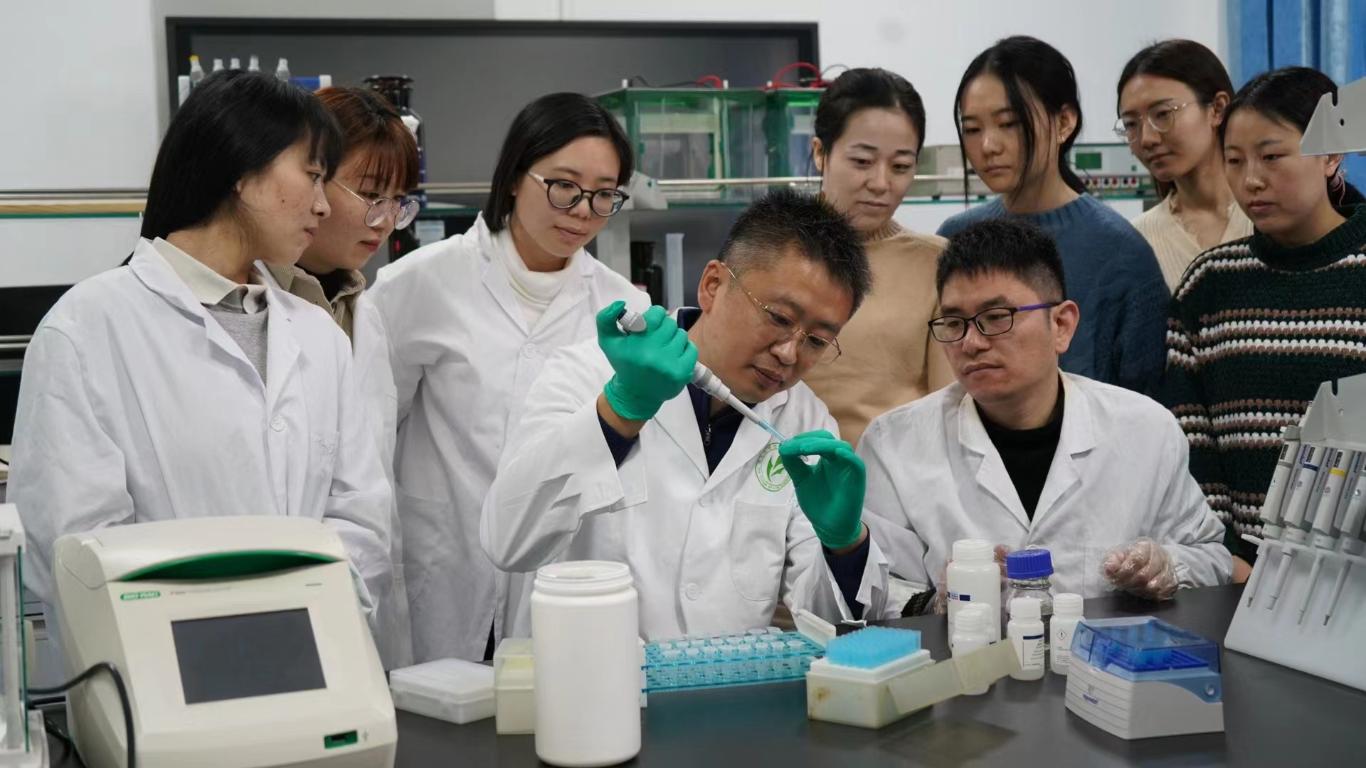

齊曉光正在做實(shí)驗(yàn),右側(cè)為武進(jìn)偉,左一為趙蘭

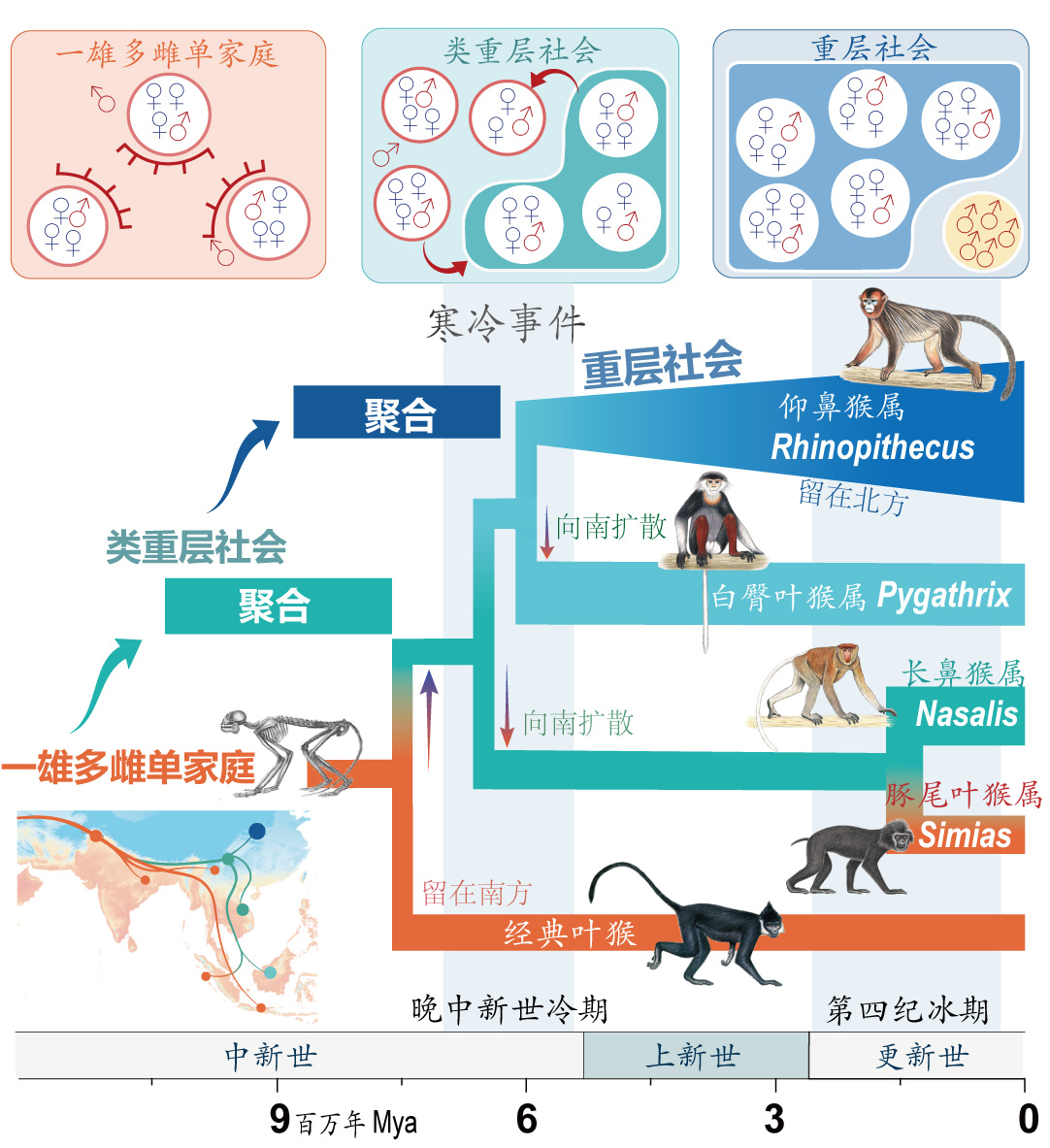

大約800萬年前的中新世,亞洲葉猴的祖先從歐洲擴(kuò)散而來。其中一支,從印度半島擴(kuò)散到了東南亞地區(qū),這一類群分化成三個(gè)屬,并保留了祖先的一雄多雌制“單家庭群”社會(huì)系統(tǒng)。而另一支在晚中新世擴(kuò)散到了中國云南,形成了奇鼻猴的基部類群。伴隨著這一地區(qū)晚中新世的寒冷事件,它們的家庭群不再互相排斥,時(shí)而分離,時(shí)而聚合,形成了類重層社會(huì)。由于食物匱乏,大多數(shù)奇鼻猴后來向南擴(kuò)散,演化出白臀葉猴和長鼻猴等不同物種。時(shí)至今日,盡管它們生活在越南和加里曼丹島的溫暖地區(qū),卻仍然保留著類重層社會(huì)這一結(jié)構(gòu)特征。但與此同時(shí),留在中國北方的近親金絲猴,卻在更新世反復(fù)的冰期與間冰期的一次次寒冷事件中,拉近了社會(huì)關(guān)系,培養(yǎng)出家庭間長期、穩(wěn)定的紐帶聯(lián)系,演化出了真正的重層社會(huì)。

金絲猴家族(供圖:歐陽冠來)

“我們發(fā)現(xiàn),生活在寒冷環(huán)境中的物種傾向于形成較大的社群,且兩次社會(huì)聚合分別發(fā)生在晚中新世冷期和更新世第四紀(jì)冰期,這表明寒冷事件可能驅(qū)動(dòng)了社群聚集。以此為依據(jù),我們提出了亞洲葉猴‘三幕式’的社會(huì)演化歷史。這個(gè)發(fā)現(xiàn),也是對我們團(tuán)隊(duì)提出‘亞洲起源-聚合’假說的系統(tǒng)闡明。” 齊曉光說。

寒冷事件促進(jìn)亞洲葉猴社會(huì)聚合

為什么選擇亞洲葉猴作為研究對象,科學(xué)家也給出了最好的解答。“亞洲葉猴屬于舊大陸猴疣猴亞科,共七屬55種,包含‘一夫多妻’的單家庭社會(huì)、‘多夫多妻’社會(huì)、重層社會(huì)和類重層社會(huì)四種不同的社會(huì)系統(tǒng)類型,從熱帶雨林到溫帶雪山地區(qū)均有分布,我們認(rèn)為這個(gè)類群是研究靈長類社會(huì)進(jìn)化機(jī)制系統(tǒng)很好的模型。”齊曉光介紹。

為了做好此項(xiàng)研究,團(tuán)隊(duì)與國內(nèi)外高校、研究院所、動(dòng)物園等多個(gè)團(tuán)隊(duì)合作,分析調(diào)查了亞洲葉猴2903個(gè)棲息地,對每個(gè)棲息地提取的19個(gè)環(huán)境變量的綜合生態(tài)因子進(jìn)行分析,構(gòu)建了迄今為止最全的亞洲生態(tài)數(shù)據(jù)集。

建立“行為-生態(tài)-基因組”研究框架

在800萬年來的漫漫時(shí)光長河中,一次次的寒冷事件是如何驅(qū)動(dòng)亞洲葉猴完成社群聚集的?這需要對代代相傳的基因組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來證實(shí)。

為了解答這個(gè)疑惑,團(tuán)隊(duì)開創(chuàng)性地建立了“行為-生態(tài)-基因組”這一全新的研究范式。他們克服跨學(xué)科、跨地域等重重困難,完成了亞洲葉猴七個(gè)屬代表物種的高質(zhì)量全基因組測序,得到了全球首個(gè)染色體級別的非人靈長類基因組,從而構(gòu)建精確的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系。“我們把宏觀進(jìn)化生物學(xué)與微觀分子生物學(xué)的中心法則相結(jié)合,來挖掘寒冷事件驅(qū)動(dòng)社群聚集背后的遺傳學(xué)機(jī)制。”齊曉光說。

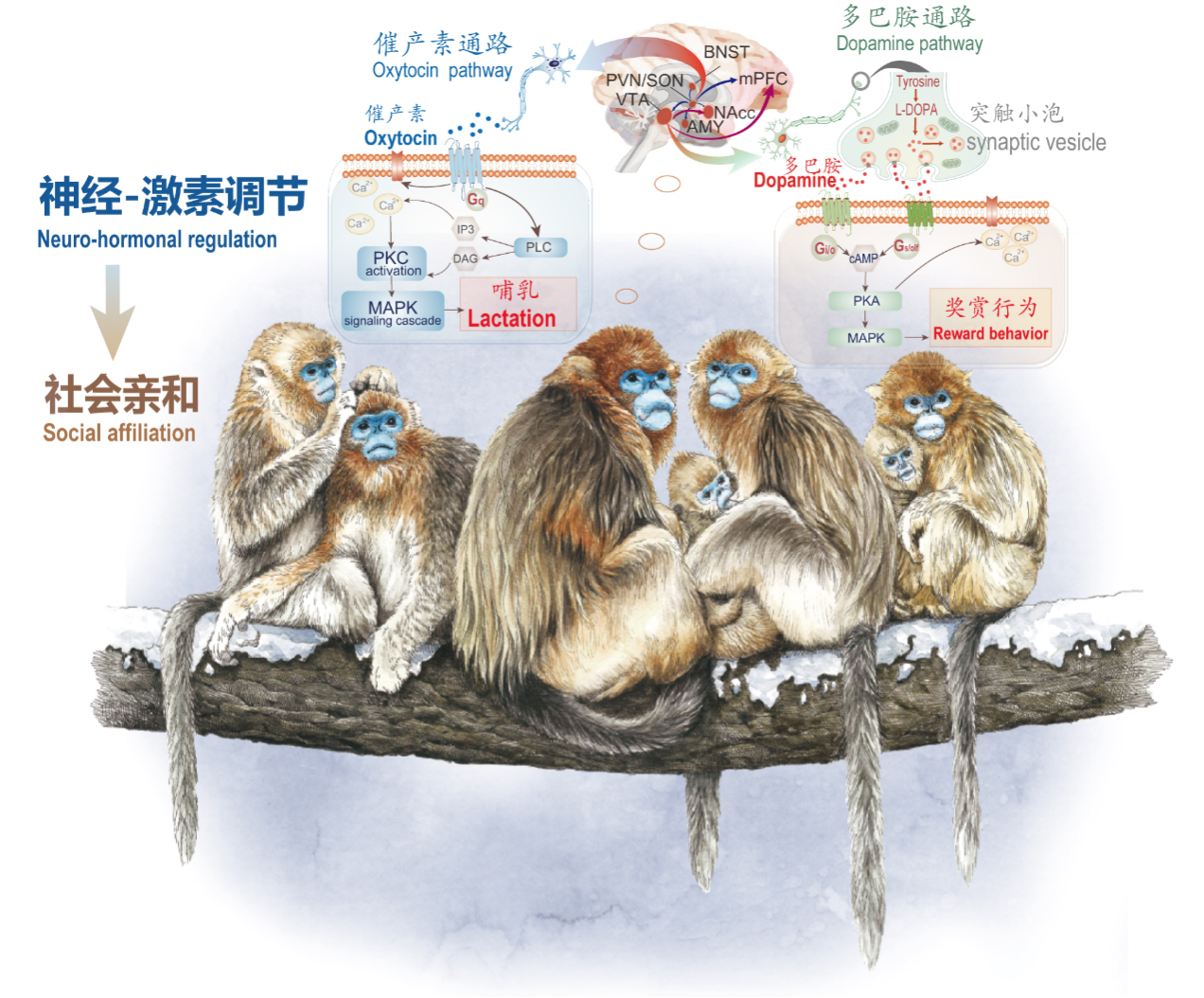

神經(jīng)-激素調(diào)節(jié)的適應(yīng)性變化增強(qiáng)社會(huì)親和力(供圖:齊曉光 趙蘭 武進(jìn)偉 許寧)

通過比較基因組學(xué)的方法,結(jié)合系統(tǒng)發(fā)育分析檢測的結(jié)果顯示,歷史上的寒冷事件促進(jìn)了亞洲葉猴的能量代謝和神經(jīng)-激素調(diào)節(jié)相關(guān)基因受到正選擇,演化出了更加有效的腦、神-經(jīng)激素調(diào)控網(wǎng)絡(luò),其中在奇鼻猴類群中與催產(chǎn)素、多巴胺遞質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的基因改變格外引人注目:其類群的社會(huì)呈現(xiàn)兩步式的逐步聚合模式,從祖先的“一夫多妻”到形成具有分離-聚合特征的類重層社會(huì),再演化出“家庭”長期生活在一起的大型重層社會(huì)。

“在哺乳動(dòng)物中,催產(chǎn)素和多巴胺具有強(qiáng)化母親與幼兒之間的紐帶的作用。寒冷效應(yīng)引發(fā)它們的適應(yīng)性變化,強(qiáng)化了母嬰間的紐帶,延長了寒冷地區(qū)奇鼻猴的親本撫育。同時(shí),個(gè)體間的友好行為也得到促進(jìn),進(jìn)而推動(dòng)了單家庭群向重層社會(huì)的聚集。”齊曉光介紹。這一結(jié)果還得到了細(xì)胞功能實(shí)驗(yàn)和行為學(xué)實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證。

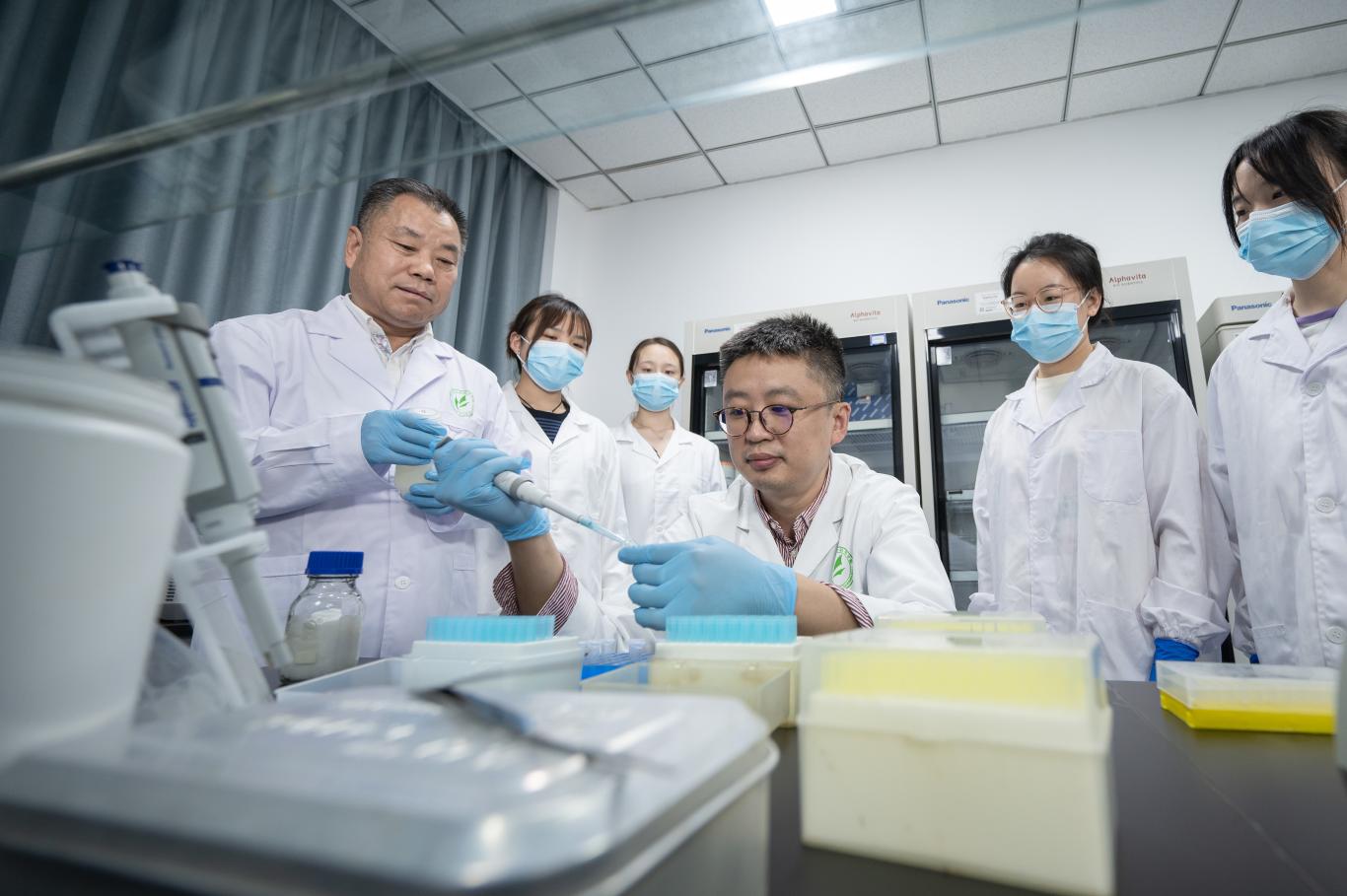

實(shí)驗(yàn)室工作,左一為李保國,中間為齊曉光(王天問 拍攝)

“比如我們秦嶺金絲猴,它們所處的地方氣候寒冷,食物匱乏,就會(huì)有更多的抱團(tuán)取暖、互相理毛的行為。這樣的神經(jīng)調(diào)節(jié)機(jī)制,也間接增加了個(gè)體的友好行為以及容忍度,從而促進(jìn)了家庭群向重層社會(huì)的聚集。”齊曉光說。

此項(xiàng)研究整合了動(dòng)物行為學(xué)、生態(tài)學(xué)、地質(zhì)學(xué)、比較基因組學(xué)等多學(xué)科手段,完整揭示了亞洲葉猴復(fù)雜社會(huì)系統(tǒng)演化的過程、動(dòng)力和遺傳基礎(chǔ)。而其更大的意義在于“行為-生態(tài)-基因組”的全新研究范式建立,這對理解包括人類在內(nèi)的靈長類社會(huì)行為起源演化機(jī)制提供了新思路,也為動(dòng)物行為學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展開辟了新方向。

正如《科學(xué)》雜志審稿人評價(jià):“作者通過多學(xué)科交叉的方法,完整回溯了亞洲葉猴的社會(huì)演化歷史,并對其生態(tài)成因和遺傳基礎(chǔ)進(jìn)行綜合解析,這在靈長類和脊椎動(dòng)物的研究中都是前所未有的,為社會(huì)演化領(lǐng)域開辟了一條新大道。”

堅(jiān)守初心:“喜歡它就想要保護(hù)它”

能讓這么漂亮的秦嶺金絲猴登上《科學(xué)》封面讓全世界看到,是齊曉光多年來最大的心愿。“源于喜愛,只是想要去探索動(dòng)物的奧秘。這可能也是知識(shí)分子的一種本分吧。”

他不僅是勇敢的冒險(xiǎn)家,更是堅(jiān)定的追求者。

野外工作

1999年,齊曉光加入了西北大學(xué)金絲猴研究團(tuán)隊(duì),師從李保國教授,成為秦嶺金絲猴野外研究的開拓者之一。幸運(yùn)的是,他將自己熱愛的興趣與事業(yè)完美結(jié)合。

“我第一次看到金絲猴是在大一寒假,獨(dú)自徒步12個(gè)小時(shí)后,終于在秦嶺山的深處看到了它們。‘嘩’的一聲它們從我頭頂蹦過,我被驚呆了,淺黃色的毛發(fā),淡藍(lán)色的皮膚,純凈的眼睛……它們太美好了。”這是齊曉光初次見到金絲猴的場景。“喜歡它就會(huì)想要保護(hù)它。”這就是他堅(jiān)持研究金絲猴二十余年的初心。

野外工作

早年,齊曉光每年在秦嶺金絲猴基地都會(huì)待六七個(gè)月,風(fēng)餐露宿,穿越險(xiǎn)峻山脈,與自然界的秘密進(jìn)行一場場激動(dòng)人心的對話。無數(shù)個(gè)日夜,細(xì)心觀察金絲猴每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作,不遺余力地收集數(shù)據(jù),分析研究結(jié)果,以期能夠解開這個(gè)生物寶庫的奧秘。也正是常年駐守野外基地,讓他們探索出適用于山地靈長類行為學(xué)研究的一整套方法,為后續(xù)長期研究的開展奠定了關(guān)鍵的基礎(chǔ)。

“也許這就是多巴胺的激勵(lì)機(jī)制,找到成就感,就會(huì)感到自信,一旦獲得了正向反饋,你就會(huì)對這個(gè)東西越來越有興趣。”齊曉光笑著說。

與共同作者 paul garber(現(xiàn)任美國靈長類學(xué)會(huì)主席、美國時(shí)合作導(dǎo)師)合影

“以往對靈長類社會(huì)系統(tǒng)的演化機(jī)制研究,一直停留在純宏觀水平,缺乏對分子機(jī)制的深入探究。正是由于缺少合適的研究模板及全基因組數(shù)據(jù),其具體演化機(jī)制尤其是遺傳基礎(chǔ)一直沒有大的突破。”在請教很多動(dòng)物領(lǐng)域?qū)<覠o果后,齊曉光和團(tuán)隊(duì)專家們便開始了孤獨(dú)的嘗試。一遍遍試錯(cuò)、一次次推翻重組,“就像拼圖一樣,但是在拼這幅圖的時(shí)候,我們并不知道這幅拼圖究竟是什么樣子。” 帶領(lǐng)武進(jìn)偉、趙蘭兩個(gè)博士后在一起探索和互相鼓勵(lì)的時(shí)光,令齊曉光十分難忘。

最終,他們終于在微觀分子生物學(xué)中找到了突破這個(gè)瓶頸的線索。但擺在面前的卻是一個(gè)極其龐大繁瑣的新領(lǐng)域。“面對一個(gè)完全不熟悉的領(lǐng)域,盡管很痛苦,但還是想要去嘗試突破。這種感覺就像把博士讀了一遍又一遍。”齊曉光說。

與共同作者吳東東(左一),邱強(qiáng)(右一)合影

興趣使然,跳出舒適圈,齊曉光沒有絲毫猶豫,帶著團(tuán)隊(duì)成員冥行擿埴。談及此次研究的啟示,趙蘭說:“人為設(shè)置的學(xué)科分類使得我們只能看到一個(gè)側(cè)面,但是生物演化本身不會(huì)因?yàn)槿藶樵O(shè)置的這些分類而存在必然,這是一次逼迫我們不得不用綜合的眼光去看待演化進(jìn)程的很好實(shí)踐。”

在西北大學(xué)的校園,齊曉光也常常與研究5億年前寒武紀(jì)化石的舒德干院士團(tuán)隊(duì)師生交流,盡管他們研究的時(shí)期跨越上億年,但涉及行為、生態(tài)、地質(zhì)、化石、遺傳等多個(gè)維度,只要有所交集,就會(huì)令他產(chǎn)生興趣。

6月2日,寒冷適應(yīng)促進(jìn)亞洲葉猴社會(huì)聚變——science研究成果分享會(huì)在西北大學(xué)舉行

走進(jìn)齊曉光的辦公室,正對著的大門上方,掛著一幅他在秦嶺拍攝的金絲猴照片。擁有金色柔軟毛發(fā)的金絲猴坐在樹干上遙望遠(yuǎn)方,短短幾米,這可能就是齊曉光與他“初心”的“最佳距離”。

“未來,我們將繼續(xù)深化以亞洲葉猴為代表的靈長類社會(huì)系統(tǒng)演化機(jī)制研究,繼而探索人類早期社會(huì)的起源與變遷。”齊曉光滿懷期待。

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)新聞

深度報(bào)道

深度報(bào)道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載