? 做大先生,樹大情懷

——記西北農林科技大學植物病蟲害治理教師團隊

作者:董 琰 王 婷

發布時間:2023-05-16 10:23:35 來源:陜西教育·高教

去年7月,國際頂級期刊《細胞》(Cell)在線刊發了西北農林科技大學植物病蟲害治理教師團隊歷經18年的研究成果——找到了小麥中協助條銹菌感染的真兇,通過“剪除”小麥中的“叛徒”,使小麥不易遭受條銹菌的侵染,從而開辟了小麥抗病育種培育的新思路和新途徑。這一重大研究成果,迅速震動了學界和業界。

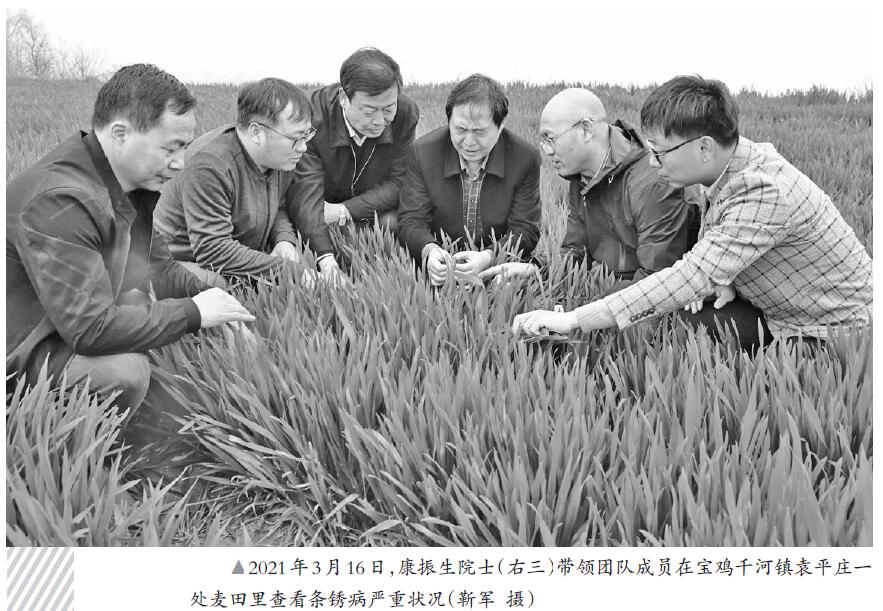

西北農林科技大學植物病蟲害治理教師團隊,是一支由康振生院士領銜,國家杰青和“萬人計劃”領軍人才等杰出人才組成,具有國際化視野、老中青梯隊人才相益互補的教師團隊,他們傳承創新,砥礪前行,為保障國家糧食安全和生態安全貢獻智慧和力量。

師傳——立志做“大先生”

“1982年,先生將我帶進了小麥銹病研究的學術殿堂,那一年我25歲,先生60歲。此后的25年光景,我師從并追隨先生,共同奮斗在我們國家保護糧食安全的主戰場。”康振生院士在紀念李振岐院士的文章中深情地寫道。

“我們的成就是在李振岐院士與康振生院士兩代科學家奮斗基礎上取得的。是追求真理的敬業精神和無私奉獻的愛國情懷,讓李振岐院士和康振生院士兩代人及其團隊創造了奇跡。”康振生院士的學生、團隊成員王曉杰教授說。

“曉杰老師、康老師和康老師的老師李先生就像一座座溫暖有力的大山。”在團隊青年教師湯春蕾眼中,他們的團隊就是后浪與前浪交替,新人和前輩接力,激勵著后浪在傳承中奮進,在奮進中創新。

團隊成員扎根西部、無私奉獻、潛心研究,他們愛國敬業的家國情懷,凝練形成“師承相續、相互協作、艱苦奮斗、潛心鉆研”富有鮮明特色的“東南窯文化”,激勵大家努力成為矢志不渝的“愛國者”、攻堅克難的“實干家”、意志高遠的“大先生”。

多年來,團隊累計獲全國創新爭先獎、全國優秀科技工作者、寶鋼優秀教師獎、陜西省最美科技工作者、陜西省教學名師、中國植物生理與植物分子生物學會杰出成就獎等榮譽稱號10余人次。

團隊堅持立德樹人,挖掘周堯、李振岐等著名科學家的事跡,打造23個思政典型案例,開展“課程思政”和“專業教學”競賽練兵,探索形成“溯農源、彰農本、興農學、踐農行”的優秀學科文化,先后被評為國家級和陜西省教學團隊。

由康振生院士帶頭,教學名師與骨干教師協同為本科生授課,聯合講授新生研討課,參加“教授接待日”,筑牢學生知農愛農的思想根基,實現全方位育人。教授、副教授為本科生授課率達100%。建成國家級一流課程3門,獲批全國農業專業學位研究生實踐教學成果一等獎1項,陜西省高等教育教學成果特等獎1項。

團隊不斷創新教學方式,承擔陜西省及學校的教改項目50余項,以教學名師為核心,組隊建課授課,打造普通昆蟲學等精品課程。同時,還將最新高水平科研成果轉化為教學內容,使之進課堂、進教材、進實驗實踐教學,寓教于研,實現基礎知識與前沿研究的無縫對接,為社會培養了一批德才兼備的學術骨干和技術精英。

創新——努力出“大成果”

走進團隊實驗室,實驗臺上擺滿了各種儀器和試劑,每個人都在認真干著自己的工作,他們不放過一絲一毫的細節……多年來,他們就在這樣數以千計、數以萬計的實驗過程中,一次次失敗、一次次進步,最終在小麥條銹病研究上取得重大成果。

“我們的科學研究要與國家的重大戰略需求緊密結合,而我們所做的科研成果的價值在于服務社會。”在康振生院士帶領下,團隊以黃大年同志為榜樣,重點圍繞影響我國農業生產可持續發展的重大病蟲害發生規律和控制技術開展了長達40年的系統深入研究,在小麥條銹病、赤霉病、吸漿蟲等重大病蟲害的致災機理與防控方面作出了一系列突出貢獻。

團隊首次發現自然條件下小麥條銹菌在轉主寄主小檗上完成有性生殖是病菌毒性變異的主要途徑,揭開了“越夏易變區”新菌系產生之謎,揭示了毒性變異規律與調控寄主免疫機理,成為國際條銹病研究的又一里程碑。

團隊發現赤霉菌特有的受體,揭示了其分子識別和信號傳導機制,為真菌遺傳學開辟了新方向;發現小麥中協助條銹菌感染的“真兇”——感病基因,并通過敲除感病基因,使小麥不易遭受條銹菌的侵染,開辟了抗病小麥育種的新思路和新途徑,為我國現代生物育種和病害綠色防控提供了科技支撐;提出了防控新策略、構建了防控技術新體系,示范推廣成效顯著。他們研發植物源農藥新品種12個,集成作物病蟲害全程生物防控新體系20個,獲省部級一等獎4項。

團隊發表高水平論文600余篇,其中有45篇在《細胞》《自然》《科學》三大頂級刊物及其子刊,以及《美國科學院院報》等期刊發表。

全球銹病協作組織負責人、美國康奈爾大學著名植物病理專家羅涅·科夫曼(Ronie Coffman)教授贊譽說:“中國的防治技術可以成為國際小麥條銹防治的模板。”康振生先后被邀請到肯尼亞等第三世界國家進行生產防治指導,將小麥銹病防治的“中國模式”推廣到世界。

近年來,團隊不斷推進科研工作與旱區農業實際相結合,助力區域經濟高質量發展。在小麥條銹病、赤霉病、吸漿蟲等重大生物災害防控方面取得突破性進展,相關技術累計應用3.5億畝,挽回糧食損失150億公斤。

團隊圍繞重大農業生物災害預警、綠色植保技術等向國家級及省部級部門建言獻策38次,撰寫的農作物重大病蟲害防治等建議被農業農村部、陜西省委采納,主持制定小麥、蘋果、蔬菜等重要農作物病蟲害防控標準14項。

團隊還創建了我國第一個昆蟲博物館,將昆蟲知識與科學家精神相結合,面向大中小學生和公眾開展科普教育150余萬人次;開展科普大篷車進校園、進社區、進農村等系列活動500余次。

情懷——做“有糧心”的人

康振生院士的導師李振岐院士出生于內憂外患的舊中國,青年時期就把個人抱負和國家民族的命運緊密相連,立志消滅莊稼病蟲害,造福人民,并將這種信念融入一生。他常說,要到農業一線去,了解生產上的實際問題,提出關鍵的防控技術,實實在在地服務農業生產。

他始終心懷祖國,服務國家需求。在西北農林科技大學師生心中,位于學校北區的“東南窯”有種神奇的力量。這個由防空洞改造的窯洞實驗室,先后走出過李振岐、康振生兩位“師生院士”,成為一代代師生的精神家園。

楊凌是農科城,也是小城,生活條件和吸引力頗為有限。康振生團隊成員來自五湖四海,幾乎每位“牛人”都曾拒絕過沿海高校的“挖角”。他們說,科研是第一位的,楊凌接地氣,搞農業的,離田地近,心里踏實!

“我也當過農民,知道種地的辛苦和不易。一斤小麥一塊錢,種糧的農民是在為國家做貢獻。我是從麥田里走出來的院士,必將不忘初心,回歸麥田,做一個有‘糧’心的人……”在“東南窯”的小麥病理實驗室,康振生院士依然還在忙于和小麥條銹病“較勁”。

“要始終懷有初心——科學研究必須服務國家重大需求,再在這個過程中提煉科學問題進行基礎研究;要能真正為人民群眾生命健康作出實際貢獻,少一分急功近利,多一分踏踏實實。”王曉杰坦然地說。

康振生團隊建立的小麥條銹病異地測報技術系統,病害預報準確率達90%以上。與有關單位聯合構建的“中國小麥條銹病菌源基地綜合治理技術體系”在我國12省(市)大規模應用,成效顯著。全國條銹病發生面積降低50%,每年挽回小麥損失20億公斤以上,年均增收節支達40億元,該項成果于2012年獲國家科技進步一等獎,是我國近60年來植物保護學科獲得的國家最高成果獎勵。

自“一帶一路”倡議提出以來,康振生團隊陸續與哈薩克斯坦、土耳其等10余個國家和地區開展合作,讓中國農業科研成果走出國門。有外國專家把他的團隊贊為“楊凌Group”(楊凌小組),將他的實驗室稱為“康Lab”(康實驗室)。

弟子們都喜歡康振生的一句話:“農業院校教師一生要站好兩個講臺,一是教書育人的講臺,一是田間地頭的講臺。常常自問初心何在,人生之路就會走穩走遠。”

(董琰、王婷:西北農林科技大學)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載