當AI也會“作詩”——走進西安交通大學人工智能詩歌創作研發團隊

作者:張梅

發布時間:2023-04-04 11:40:59

西安交通大學教授金中介紹人工智能詩人“中太郎”

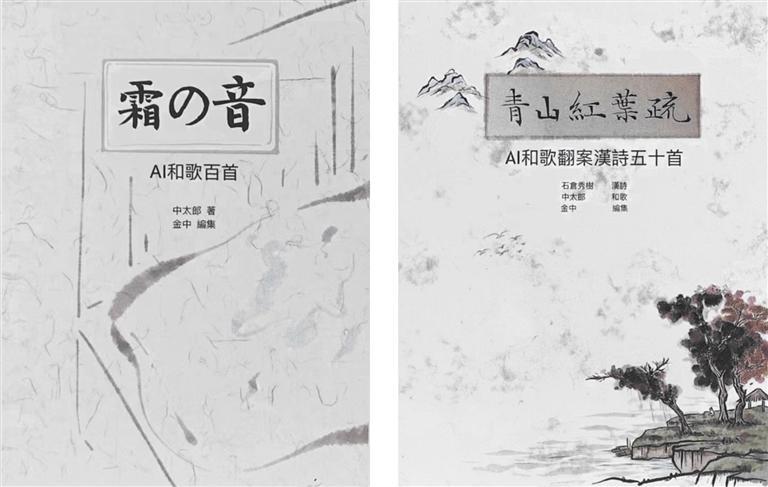

由西安交通大學教授金中翻譯編撰的AI詩集

這段時間,西安交通大學東亭詩社人工智能詩歌創作研發團隊面向校內外招募科研人員的信息,引起了詩歌愛好者的關注。

隨著科技的不斷發展,人工智能已經滲透到我們工作生活的方方面面。在很多人看來,詩歌創作是人類為數不多的特權之一,人工智能作詩很難達到較高的藝術水平。

那么,西安交通大學東亭詩社為什么要組建人工智能詩歌創作研發團隊?關于人工智能詩歌創作,他們都進行了哪些嘗試,取得了哪些成果?

■ “中太郎”的誕生

人工智能作詩并不新鮮。五六年前,擅長現代詩的人工智能詩人“小冰”、擅長古典詩詞的人工智能詩人“清華九歌”就曾風靡一時,引發了人們激烈的討論。

“人工智能作詩是全世界人工智能領域的一大難題,雖多國均有科研人員從事該項研發,但目前整體水平還不高。一般認為,人工智能作詩主要是對人類詩作的模仿,缺少創造性,很難達到較高的藝術水平。”西安交通大學外國語學院教授、中日詩歌研究所所長金中介紹,“但隨著信息技術的日新月異,我們已經明顯地感受到人工智能越來越深度介入人類的工作生活。可以預見,人工智能的作詩能力也可能突破我們的認識水平。”

面對這種情況,作為一名中日詩詞的研究者,金中開啟了人工智能詩歌創作的研發。

2019年開始,金中和其指導的博士生武石悠霞,以及西安交通大學計算機科學與技術學院教授楊新宇、博士生羅晶、碩士生牛明軒組建團隊,研究人工智能和歌創作。據了解,和歌以日語“57577”音表達,使用典雅的詞匯和復雜的日語文言語法,是最權威的日本傳統詩歌體裁。

人工智能的關鍵是強大的數據庫和計算能力。團隊搜集的8世紀到16世紀約20萬首和歌,囊括了日本歷史上主要的古典和歌作品。以此為基礎,團隊構建了和歌語料庫,并設計出用于創作和歌的計算機模型WakaVT。該模型通過導入多級融合自注意力機制,可以同時考慮和歌內部結構中不同層級的詞語之間的關聯,從而生成具有較高藝術性的詩歌作品。

這項研究的相關論文發表在人工智能領域世界知名期刊《神經處理快報》上。

既然是作詩模型,必然得有一個詩意的名字。金中以在中日古代文化交流中扮演重要角色的阿倍仲麻呂為靈感,為這款人工智能作詩模型起名“中太郎”,并設計了符合其身份特征的動漫形象。

至此,一位由中國研究者自主設計、擅長日本傳統詩歌的人工智能詩人誕生了。

■ 有靈氣的“AI詩人”

那么,“中太郎”的作詩水平到底如何?

“冬天來了/我沉思到天明——明石的柴庵中/枕上留下寒霜的聲音”“山上高峰的/松風/便是我孑然一身的住處”“漸漸天亮/從山峰的樹葉梢頭/雄鹿的叫聲傳到遠方”……金中翻譯了很多“中太郎”所作的和歌,他說:“‘中太郎’所作的詩中,不乏音律優美,又有意境的詩句。”

日本知名詩人、短歌研究新人獎獲得者小佐野彈鑒定后,對“中太郎”所作和歌的藝術水平給予了高度評價。他說,WakaVT創作的詩歌無論是語法運用,還是寫景抒情,均表達自然,即使收入《新古今集》等八代集也不奇怪。他還認為,WakaVT創作的詩歌質量好于日本的短歌AI。

中日關系學者、北京大學外籍專家馬場公彥參觀該人工智能和歌創作現場后,在日本電子出版協會主辦的講座中對相關研究作了專門介紹,并以《AI超越人類創造力的日子會到來嗎?西安交通大學的“和歌”自動生成程序》為題,撰文作了詳細闡釋。

“西安交通大學研發團隊生成的AI和歌具有大膽的想象力和獨特的視角,詞語搭配嶄新,富于創新性,其后續研究有望給人類作詩帶來啟迪。”馬場公彥表示。

“中太郎”的作詩水平與當下流行的ChatGPT相比如何呢?

“截至2023年2月11日,ChatGPT生成的和歌還不符合和歌所要求的日語‘57577’音的基本形式,其生成的七言絕句也沒有掌握平仄的基本格律。”金中認為,“ChatGPT是綜合型人工智能,論單項技能,比拼不過專門從事和歌創作的人工智能‘中太郎’。由于模型的性質不同,可以基本判斷,即使給ChatGPT提供‘中太郎’所使用的和歌訓練數據集,其依然創作不出達到‘中太郎’水平的和歌。”

“這與模型自身性質及詩歌數據庫有關。當然,這只是就當下情況做的判斷。隨著科研力量的投入,今后ChatGPT的作詩能力發展如何很難預料。期待有朝一日看到ChatGPT和‘中太郎’、‘清華九歌’競技的好戲。”金中補充。

■ 向人工智能學習

除了偶成佳句,“中太郎”還有很多人類詩人難以企及的地方。

“中太郎”具有龐大的記憶力和高度的自學能力,以及高速的計算能力和連續不斷的創作能力。通過對近20萬首古典和歌的自主學習,“中太郎”不到一年時間就掌握了相關詞匯、修辭及日語文言文語法,學習能力明顯超越人類。同時,作為人工智能詩人,“中太郎”還有一個重要的特點——高產,不到11分鐘就能作詩6000首,一天24小時可以“不知疲倦”地作詩70萬首之多。

面對這位優秀的人工智能詩人,2022年,金中完成了兩件大事。

他先用了幾個月時間,在“中太郎”大約1萬首作品中精選出100首為其出版了詩集,后又邀請日本漢學詩人石倉秀樹,以“中太郎”和歌作品為創作靈感,進行五言絕句的重新創作,并出版詩集。

擁有6萬余首作品的石倉秀樹不禁感嘆:“即使我的6萬余首作品終將消逝,‘中太郎’的作品也將留到最后。”

這些嘗試在中日詩歌交流史中是前所未有的。“首先,我們從‘中太郎’的詩歌中看到了一定的創造性。同時,其詩作可以為人類創作帶來啟發和參考,有助于人類詩歌的發展。這些都有助于改變人類對人工智能作詩的偏見。”金中認為,“我們可以看到,人工智能作詩將以往基于靈感、感情的文學創意行為,轉為基于大數據和概率論的數學行為,開啟了全新的創作模式。”

“人工智能作詩能力是國家文化軟實力的一種體現,是對人類創造力的深度挖掘,充滿了挑戰。東亭詩社緊急成立人工智能詩歌創作研發團隊,一方面希望繼續研究,不斷完善人工智能作詩模型,另一方面希望能為弘揚中華傳統詩詞、促進文化交流作出自己的努力。”金中表示。

來源:陜西日報

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載