目標設定理論對樂器學習動機的激發

作者:楊 瑩 王延松

發布時間:2023-04-03 11:23:15 來源:陜西教育·高教

[摘 要]動機是音樂學習中最重要的因素之一,只有想學、愿學的學生才能夠學會音樂技能。但是,如何激發學生樂器學習的動機,使學生樂學、好學、勤學,是音樂教師面臨的一個重要難題。Locke和Latham等人提出的目標設定理論是其中一種重要的動機激勵理論。目標設定理論在體育、商業、教育和其他組織領域應用廣泛,在樂器學習方面的相關研究較少。本文將闡述與樂器學習相關的目標設定理論,從理論和實踐角度介紹、討論和闡述目標設定、學習動機和樂器學習之間的聯系。

[關鍵詞]目標設定 學習動機 樂器學習

引 言

動機作為內部動因直接推動人的學習,是影響學生學習的重要因素之一。心理學研究表明,學習目標與動機、學習效率有密切的關系,合理的學習目標能使學生獲得較高的學習效率,不合理的學習目標會大大降低學習效率。動機是音樂學習中最重要的因素之一,但是,如何激發學生動機,使學生樂學、好學、勤學,是音樂教師面臨的一個重要難題。心理學家們對此進行了深入探討,并提出各種動機激勵理論。Locke和Latham等人提出的目標設定理論是其中一種重要的動機激勵理論。

有關音樂實踐的文獻表明,只有少數學生能夠積極主動地學習、練習樂器。小提琴家Tom Heimberg對樂器練習的目標解釋為:我們需要在開始練習時明確設定自己的目標,把每一次練習環節都當做塑造一件完美藝術品的過程。同時,我們還需明白,這樣的練習是循序漸進的,不可能一蹴而就。《練習的藝術》作者、鋼琴家Bruser認為,在練習樂器的過程中,需要設定細致、精確的目標計劃,不斷進行反思,平靜、努力地完成練習。鋼琴家Heinrich Neuhaus對樂器學習的看法是:學生學習樂器的目標(如對音樂內容、音樂形式、完美表演的理解)越清晰,實現目標的手段就越清晰。

在音樂學習過程中,與目標設定密切相關的話題是動機。運動心理學研究發現,當我們努力超越新高度時,設定目標的動機決定了我們能否長期地堅持下去,這個動機還與我們完成目標的渴望和樂趣相關。在此基礎上,本文的主要目的是提出和討論樂器學習中與動機相關的目標設定,從理論和實踐角度介紹、討論和闡述目標設定、學習動機和樂器學習之間的聯系。

目標設定理論與學習動機

學生的目標設定是教與學的重要組成部分。目標通過指導活動、努力、堅持和實現目標的策略來影響行為。設定目標的學生更有可能在任務中付出努力、堅持學習,最終實現目標。當制訂具有特定目標的任務時,無論是自我選擇的目標還是分配的目標,學生的表現都比那些被告知只需盡最大努力、沒有特定目標的學生好。

1.目標設定原則

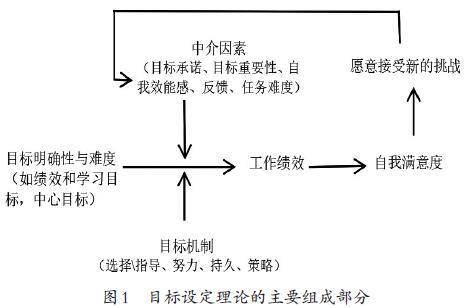

目標設定理論強調有意識的目標和與之相關的績效水平。Locke和Latham進一步發展了他們的理論,主要有兩個要素,目標的內容和必要條件:內容指的是目標的性質;必要條件反映了達到目標內容要求的績效水平的強度、可利用的資源以及相關要求。該理論發現,相對于所謂“竭盡全力”的目標,具體而困難的目標往往與更高、更好的表現相關。此外,個體達成工作績效的努力程度與目標設定困難是線性相關的。

此外,該理論提出了機制和調節因素。許多研究發現努力、堅持、選擇和使用的各種策略等機制都會受到具體的、有挑戰性的目標影響。目標承諾、目標重要性、自我效能感、反饋和任務難度是該理論的重要調節因子。目標承諾、目標重要性在某種程度上影響著自我設定的目標,也影響著目標導向的相關活動。Albert Bandura提出的自我效能感是目標設定理論的核心。目標設定理論認為,具有挑戰性、合理的目標可以提高個體的自我效能感。此外,反饋是目標設定理論的基礎。當反饋充分時,學生能夠評估、調整他們對目標要求的方向和水平。復雜的任務會刺激人們更廣泛地使用任務策略。近端目標與遠端目標的結合可以提高個體的自我效能感和完成任務的效率。

2.學習動機

當我們設定個人目標時,會受到某種動力的驅使,朝著完成目標的方向前進。因此,動機的強弱會影響個體對目標的感知和執行。然而,即使某個人的目標實現是由于得到了有效動機的激勵,也并不一定意味著這個人的動機強弱與目標實現具有辯證關系。因此,還需要關注個體的基本心理需求和動機強弱的關系。

目標設定理論區分了兩種不同的學習動機形式:受控性動機和自主性動機。受控性動機是基于外部壓力,如激勵、截止期限、高期望、威脅、要求和社會比較等。因此,受控性動機與外部刺激有關。在受外部刺激中,由于個體對所執行的行動、任務缺乏識別和了解,使得受控性動機對個體行為有削弱和破壞性的影響。如被強迫、脅迫、操縱等,這些形式的外在刺激會導致焦慮、拖延和缺乏興趣,這是外部刺激沒有整合或整合得不好的結果。而自主性動機則是與人的意志、興趣、內在價值和需求相協調的。自主性動機與個體持續的努力、創造力、心理和身體健康、主動學習等有關。當學生被自主性動機主導時,他們更愿意進行主動學習,并且目標導向明確。嚴格的期限、高的社會期望、好的社會評價等條件也會激勵學生的學習動機。人的能動性不是單一依靠外部刺激或內在動機。外部刺激和內在動機應被視為一個連續的統一體,其代表了個體將外部刺激轉化為內在動機的程度。

目標設定理論對樂器學習動機的激發

樂器演奏專業的學生可以通過日常樂器練習來嘗試目標設定理論。學生的目標內容可以是在一定的時間內學習演奏協奏曲或奏鳴曲,如在考試臨近時每天練習五個小時。根據Locke和Latham的框架,這種類型的目標被認為是一般目標,就是所謂的“盡你最大努力”。這樣的一般目標對提升學生的樂器學習成績幫助不大,是“臨時抱佛腳”的學習。樂器演奏專業的學生需要的是具體的,包括如何練習和練習什么內容的日常計劃目標。設定具體、困難且具有挑戰性目標的個體,比設定簡單目標、最佳目標或沒有目標的個體表現更好。只有少數接受高等音樂教育的音樂專業學生會系統地設計樂器練習計劃目標,這些學生通常對達到他們的總體目標充滿熱情。

目標越具體,激勵的效果就越容易預測、越有效。如果目標是分層級設定的,如設定為短期、中期或長期目標,分層級目標就比非分層級目標更具連續性和激勵效果。絕對目標、精確目標比模糊、籠統的目標更有效。結合了短期和長期目標的學生比那些只有長期目標的學生更容易取得好的成績。此外,個人目標和具體目標相結合、短期目標和長期目標相結合是最有效的目標設定程序。一項在6名音樂學生中嘗試目標設定理論的混合方法干預研究表明,一般目標往往會使學生在樂器練習時表現出隨機性和不精確性。當學生在樂器練習中設定具體的、具有挑戰性的日常目標以及長期目標時,他們會變得越來越積極、越來越高效。

Hatfield、Halvari和Lemyre的研究顯示,目標設定與自我效能感有很強的相關性。同時,能夠進行目標設定的學生具有更好的自我觀察能力、意志力和持續努力的學習動機。Hatfield設計了一個針對音樂專業學生的心理技能訓練項目,目標設定是這個項目的核心技巧之一。一項針對器樂練習動機的縱向研究發現,那些受到父母支持、受個人興趣驅使的學生更愿意堅持樂器學習。相反,那些避免練習具有挑戰性曲目的學生,以及那些沒有得到環境支持(如父母或其他重要人的鼓勵或支持)的學生,更容易放棄樂器學習。

學習動機作為內部動力直接推動學生學習,學生的學習能否有效進行受動機水平和強度直接影響。因此,對學習動機的激發是促進學生樂器學習的關鍵。沒有目標就不會有某種特定需要,進而學習動機就不會存在。目標設定理論對學習動機激發有積極的指導作用,動機的產生離不開目標設定,教師對學生在學習目標設定上擔負著重要責任。

目標設定理論激發樂器學習動機的案例分析

目標設定理論如何對學生的樂器學習產生動機激勵作用。案例一說明了在目標設定原則沒有得到充分應用或缺失的情況下,學生是如何發展的。相反,案例二說明了當接觸到目標設定理論的關鍵方面時,學生又是如何成長和發展的。

1.案例展示

案例一:小馬同學,大學二年級小提琴演奏專業的學生,正在練習勃拉姆斯小提琴協奏曲第一樂章。小馬同學通過反復聽錄音已經熟悉了這首協奏曲。他對樂曲每部分的呈現有著清晰的了解。小馬同學的老師是A教授。A老師給小馬同學布置了一項任務,希望在下節課他能完整地演奏勃拉姆斯協奏曲的第一樂章。接下來的時間里,小馬同學非常努力地集中練習,一遍又一遍地重復演奏樂曲的困難部分。經過兩周的練習,小馬同學演奏了這首曲子。然而,小馬同學的演奏并不理想,與預計相去甚遠。小馬同學告訴老師,他已經在家里和琴房很勤奮地練習有難度的樂章,但是無法理解,為什么在過去的兩個星期里,他花了大量的時間練習和重復,仍然得不到想要的結果。A老師沒有特別注意小馬同學提出的問題,只是對演奏指法提出了建議,對作品發展部分的表達做了強調。這節課結束時,A老師讓小馬同學接下來的一周完成以上要求,并希望在下節課聽到小馬同學完美地演奏勃拉姆斯第一樂章(即一個總體目標)。

案例二:和小馬同學一樣,小丹同學也是大學二年級樂器演奏專業的學生。對如何演奏作品同樣也很有自己的想法,她正在學習一首富有表現力且難度較大的大提琴協奏曲。小丹同學的老師B教授讓她重視學習過程中的技巧訓練。在學習協奏曲之前,B老師和小丹同學先將協奏曲的各個部分進行了分析。B老師讓小丹同學確定了樂曲中的關鍵困難點,并提出克服這些困難的方法。在第一堂課中,B老師問了她一些開放式的問題:她是怎樣看待這次學習的,應如何克服技術和音樂上的困難等。通過這些問題,使小丹同學能夠積極主動學習。此外,B老師讓她意識到,最好的演奏者在練習困難段落時,往往會保持冷靜,然后細心觀察,最終找到有效的練習方法。通過自我觀察和實驗,小丹同學發現,慢慢地、有節奏地練習整個第一樂章是個好主意。除了一般目標之外,小丹同學還寫下了具體的每日目標,設計了如何練習樂曲各段落的詳細計劃。小丹同學還特別注意自己的時間管理:在練習一段時間后就要進行短暫的休息,來防止受傷和不必要的緊張,連續練習不超過45分鐘。

案例一后續:隨著一周的練習結束,小馬同學變得越來越沮喪。小馬同學已經練習了很多次,瘋狂地一遍又一遍地重復困難的部分。盡管在上課的前一天練習了七個多小時,但他仍然沒有掌握困難的部分。結果,小馬同學開始懷疑自己是否能夠按照老師的期望演奏這首曲子。此外,他開始感到雙手和肩膀越來越痛,導致了額外的困擾。小馬同學現在非常擔心A老師會有什么反應,以及他自己是否能掌握勃拉姆斯的協奏曲,這讓他非常不安以至于無法靜下心來進行樂曲的練習。

案例二后續:小丹同學堅持自己的目標,并在練習的第二天就發現了巨大的差異。在練習的第三天,她能夠以慢一倍的速度演奏樂曲的困難段落。小丹同學變得興奮起來,想嘗試用正常的速度進行演奏。她曾經成功地做到了這一點,但后來她想起了一個目標,那就是不讓這種渴望和誘惑影響她正在進行的練習過程。在她上課的前一天,她發現自己可以用正確的手法完美地完成了這首曲子。

2.案例分析與討論

在案例一中,我們看到了目標設定的明顯缺失,以及小馬同學對達不到老師期望和要求的擔憂。這種外部因果關系阻礙了小馬同學學習的內在動機。根據目標設定理論,如果A老師給小馬同學提供一些非常具體的學習目標來指導日常的整個練習過程,這種削弱性的內在動機可能會減少。如果A老師激發了小馬同學的探索需求、好奇心和創造性表達,小馬同學的自主動機可能也會出現。B老師關注小丹同學滿足自主性、能力和關聯性等基本心理需求,同時給與小丹同學具體的挑戰性目標,讓小丹同學可以自由發展,完全專注于自己的學習過程(即手頭的每項具體任務)。由于小丹同學在實踐過程中注重任務的具體性和自主意識,因此,最終結果和外部期望都不能成為她練習過程中的重要因素,她已經為自己的練習內容、時間和方式制訂了完整的目標,甚至意識到潛在的陷阱,于是,當破壞性的習慣和欲望試圖干擾她的練習時,她能夠充分應對。

結 語

本文旨在闡明目標設定理論在教育領域中的對動機的激勵。目標設定理論是一種新的方法,不僅有助于教育研究者、音樂研究者,也有助于音樂實踐和藝術表演。目標設定理論強調學生、老師和研究人員之間的合作,促進樂器演奏實踐和音樂教學方法的發展。在樂器練習和音樂教學的動機激發方面,還需要更多的探索性研究,如調查性研究,需求滿足、刻意練習習慣和心理健康的關系等。這樣的研究不僅可以評估音樂學生的學習動機,也可以評估音樂教育者的教學動機。

參考文獻:

[1]Miksza,P.&Tan,L.(2015).Predicting collegiate wind players’flow and self-efficacy for self-regulation: An exploratory study of relationships between teachers,instruction and students’practicing.Journal of Research in Music Education,162-179.

[2]Nielsen,S.G.(2004). Strategies and self-efficacy beliefs in instrumental and vocal individual practice.Psychology of Music,32(4),418-431.

[3]Locke,E.A.&Latham,G.P.(1990).A theory of goal setting&task performance.Englewood Cliffs;London:Prentice-Hall.

[4]Bandura,A.&Cervone,D.(1983).Differential engagement of self-reactive influ-ences in cognitive motivation.Organizational Behavior and Human DecisionProcesses,38,91-113.

[5]Renwick,J.M.&McPherson,G.E.(2009).Multiple motives:Profiles of young Australians’ reasons for musical engagement.International Symposium on Performance Science,469-474.

[6]Deci,E.L.,Vallerand,R.J.,Pelletier,L.&Ryan,R.M.(1991).Motivation and education:The self-determination perspective.The Educational Psychologist,26(3),325-346.

[7]Ryan,R.M.,&Deci,E.L.(2000).Intrinsic and extrinsic motivations:Classic definitions and new directions.Contemporary Educational Psychology,25,56-67.

[8]Locke,E.A.,Saari,L.M.,Shae,K.N.&Latham,G.P.(1981).Goal setting and task performance.Psychological Bulletin,90(1),125-152.

[9]Nielsen,S.G.(2004).Strategies and self-efficacy beliefs in instrumental and vocal individual practice.Psychology of Music,32(4),418-431.

[10]Kyllo,L.B.&Landers,D.M.(1995).Goal setting in sport and exercise:A research synthesis to resolve the controversy.Journal of Sports&Exercise Psychology,17,117-137.

[11]McPherson,G.P.&Davidson,J.W.(2002).Musical Practice:Mother and child interactions during the first year of learning an instrument.Music education research,1,141-156.

(楊瑩、王延松:西安音樂學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載