舒德干:玩轉網絡,把“冷門學科”講“熱”

作者:呂揚 李琛

發布時間:2023-03-17 09:30:28

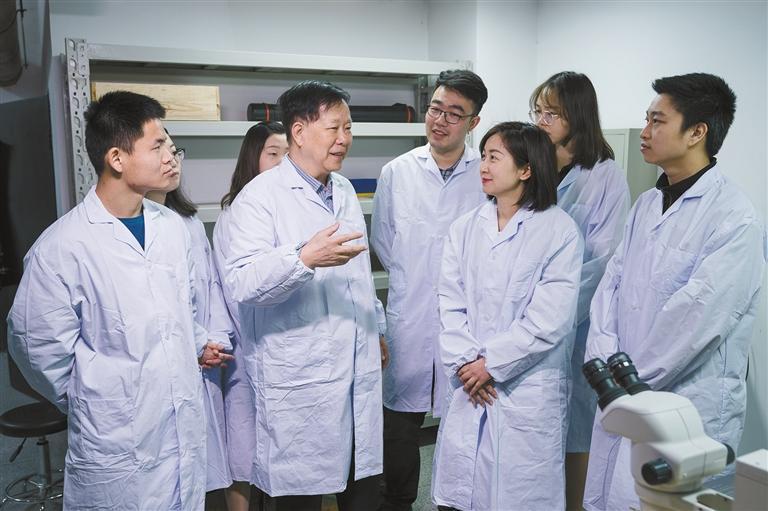

中科院院士舒德干(前左二)和學生們交流(資料照片)。 馬騫 攝

“春蠶不老,夕陽正紅。沒有墻壁的教室,不設門檻的大學。白發人創造的流量,匯聚成真正的能量。知播,知播,傳播知識與文化,始終是你們執著的方向。”3月4日晚,感動中國2022年度人物揭曉,主辦方頒出了一個集體獎——“銀發知播”,授予13位借助互聯網傳播知識的院士、教師。

得知自己因在互聯網上的科普工作獲此榮譽,77歲的中科院院士、進化古生物學家、西北大學地質學系教授舒德干說:“孤獨的一滴水極易干涸,消失于無形;若有幸匯入江河,則有望洶涌澎湃。俏也不爭春,但愛花滿園,這是我做科普工作的初衷。”

在西北大學,舒德干是地質學系教授、博物館館長、科協主席;在B站,舒德干是科普領域“新晉網紅”“重量級寶藏UP主”。

2022年6月,舒德干入駐B站開講“我們從哪里來”。他用一口湖北“塑普”簡單介紹了自己的研究方向后,便拿出被稱為“天下第一魚”的昆明魚化石,向觀眾講解生物進化,并幽默地補充:“這個東西是超級國寶,平常我都是鎖在保險柜里的!”他的講解,引來網友在彈幕中直呼“太珍貴了”“來學知識還能免費看國寶”。

生物進化的復雜過程,光靠說不夠直觀,需要制作大量圖片來展示。為了能讓知識基礎不同的觀眾“各取所需”,舒德干會錄制多種長度的視頻,既有面向普通觀眾的“短視頻”,也有針對專業學生的“長視頻”。講授的話題也要精心挑選,有的介紹古老生命跌宕起伏的演化進程,有的講述達爾文、牛頓、孟德爾等科學家的故事,還有的是分享自己學術生涯中的個人經驗。

開通視頻賬號9個月來,舒德干發表科普視頻30條,總播放量超200萬次。主題策劃、素材組織、拍攝、審核……每條視頻的工作量都不小。但在舒德干看來,把進化古生物學這個“冷門學科”講解得“接地氣”,與大眾分享科學思想,是一件既利于社會發展和科學進步,又能豐富大眾文化生活、提高全民科學素養的“美事”。

不僅自己做科普,舒德干還攜手8位國際古生物學專家組成了一個超豪華天團,開設了B站課堂的首個院士課程——《生命起源20講》。總共600分鐘的視頻、20萬字的素材,《生命起源20講》被網友稱作“科普天花板”。

“我一直主張做‘高級科普’,也就是富有思想創新的科普。”舒德干說。

對于收看自己科普視頻的觀眾,舒德干也有期盼:“除了想讓大家在聽故事的過程中獲取一點進化古生物學的有趣知識,我還希望能給青年人一點思想上的啟發,培養大家愛動腦的好習慣。學習不光是輕松愉悅地看‘熱鬧’,更應該看懂其中‘門道’,最好還能有勇于質疑的精神。這樣的青年,才能在將來的實踐中,創造出新知識、新思想。”

每期科普視頻結尾,舒德干都有一句口頭禪:“請大家批評指正。”院士的謙遜贏得了更多的尊重與推崇。有網友在彈幕留言:“本期核心內容——國家級大佬拿出國寶讓我批評指正。只敢膜拜好嗎!”

關于彈幕與互動,舒德干的態度是“十分歡迎”。他說:“我喜歡收集觀眾的反饋。留言里不乏一些真知灼見,有鼓勵也有善意的批評,還有網友會調侃我的‘湖北腔普通話’,很好玩。這種及時的互動,是網絡科普的一大優勢。”

在科普的路上,舒德干院士已走了幾十年。他曾組織翻譯達爾文的名著《物種起源》,并應北京大學出版社之邀撰寫導讀;曾為英國科普作家大衛·愛登堡的《生命的進化》(中文版)、瑞典科學家的科普書籍《尼安德特人》(中文版)等科普著作撰寫序言和推薦語,更是連續數十年為陜西、湖北等多個省份的中小學生做科普講座。西北大學博物館地球館的生動有趣的解說開場白,也是他撰寫的。

因為在進化古生物學領域科普工作的卓越成果,舒德干還受邀走出國門去做科普。

“科研和科普理應‘比翼齊飛’。我曾經在科學研究方面做過一些工作,如今年齡大了,感到最重要的事是要讓‘學術基因’得以傳承,建立一個能夠可持續發展的學術梯隊。具體到科普工作上,我想為各種優秀科普作品的問世鳴鑼開道。”舒德干說。

他是這樣說的,也是這樣做的。玩轉網絡,將硬核知識通過網絡向社會傳播,舒德干院士用他的執著與熱情,讓“冷門學科”持續變“熱”。

來源:陜西日報

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載