弘揚新時代科學家精神, 著力培養拔尖創新人才

作者:張克強

發布時間:2023-03-14 10:44:55 來源:陜西教育·綜合

習近平總書記在黨的二十大報告中指出,教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐,要全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才。普通高中教育是銜接義務教育和高等教育的重要環節,具有承上啟下的關鍵作用。西安中學始終堅持“培育創新文化,弘揚科學家精神,涵養優良學風,營造創新氛圍”的培養理念,形成了拔尖創新人才培養的“西中經驗”。

一、豐富“第二課堂”,擴大教育資源供給

學校深化優質課程供給側改革,在夯實“第一課堂”的前提下,鼓勵教師開發校本選修課程,擴大優質教育資源供給,增加學生選擇權,目前已建立9大類45門選修課。將教育部公布的全國性競賽學科認領落實到人,選擇其中的22項作為重點項目,與新高考綜合素質評價體系相結合,讓學生“人人參與、重點突破、深入體驗”。

學校注重學科融合教學,聯合語文、地理、生物、歷史等四個學科開發的《大秦嶺綜合課程》,授課內容涵蓋文學作品、地質地貌、氣候氣象、野外實習、自然攝影、歷史文化等。這種跨學科的課程打破了“學科藩籬”,有助于提升學生綜合思考與解決復雜問題的能力。

二、優化學科競賽,培養創新思維能力

學校注重通過學科競賽培養有學習天賦、學術志向與理想追求的拔尖學生。學校創設了多途徑、多階段選拔培養機制,組織新生進行學科潛質測試,組建競賽教練團隊,成立競賽輔導班。將競賽輔導與“強基計劃”相結合,讓更多學生立志投身國家基礎學科。學校近五年學科競賽獲獎人數和層次逐年攀升,4人分別獲全國生物競賽金銀銅獎,1人入選國家集訓隊。從競賽學生的追蹤結果看,學校競賽學生發展后勁十足,考研讀博留學深造率高,多人進入業界頂尖研究領域。

學校將學科競賽與實踐體驗相結合,帶領學生走進高校實驗室、科研場所、野外基地進行深度體驗。秦嶺野外實習是學校生物學科組在全國首創的一項特色教學實踐活動,自2012年以來,連續11年從未間斷。校友創辦的“魏江春院士獎學金”“趙寧化學獎學金”,也激勵著學生們投身學科競賽,在科學研究的道路上行穩致遠。

三、拓展社團活動,搭建自主發展平臺

學校始終堅持發展素質教育,指導學生成立社團,促進學生全面而有個性地發展。學校成立的“二月”文學社,首任名譽社長由著名作家陳忠實擔任,現已經成為全國校園文學示范基地。“二月”文學社的外出采風,天文社的秦嶺觀星,考古社的“藏寶西中”代言視頻和大明宮遺址考古實踐,詩詞社連年在詩詞大會中奪冠,電影社捧回中國國際少兒影視金箍獎……無不彰顯出西中學生社團的實力與魅力!

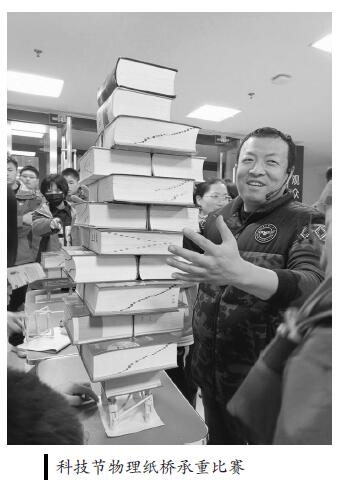

學校“體育節、科技節、藝術節”交相輝映,是學生們展現自我、挖掘潛質的平臺和沃土。學校2022年科技節的主題是“聚焦硬科技,創新加速度”,模擬飛行、3D打印、星空VR、數學益智三項、物理紙橋承重、化學微觀攝影、生物標本制作、信息編程挑戰、機器人搭建……豐富多彩的活動為學生們在最具想象力和創造力的關鍵階段埋下了科技夢想的種子。

四、依托高校引領,探索協同育人模式

學校依托“苗圃計劃”“英才計劃”“春筍計劃”和全國科技創新大賽,借助優質生源基地、大學先修課等資源,邀請諾貝爾獎獲得者、兩院院士、知名專家教授等為學生作了百余場“成長·成才”系列報告,在全校范圍大力弘揚“科學家精神”。

學校與西安電子科技大學合作共建“雙高、特色——西電·西安中學大數據技術大學”,與陜西師范大學、南京理工大學共建協同育人實踐基地,與西安電子科技大學、同濟大學聯合指導學生參加全國網絡安全大賽、全國結構設計大賽等。在學校與高校的協同培養下,學生進入大學后能順利實現角色轉換,快速上手科研實踐,發展潛力喜人。

未來,學校將進一步創新育人模式、深化多方合作、優化資源配置、強化學研貫通、推進評價改革,厚植拔尖創新人才成長土壤,幫助更多學生成長為具有家國情懷底色、胸懷“國之大者”的復興棟梁和強國先鋒,為培養未來科學家、提升國家科技人才核心競爭力而不懈奮斗。

作者單位:陜西省西安中學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載