巧借他物抒情懷

——立夏動物群詩教學設計

作者:/薛楊虹

發布時間:2023-03-13 11:28:40 來源:陜西教育·教學

教學目標

1.通過比較閱讀分析,學會鑒賞托物抒懷類古詩。

2.了解并掌握托物抒懷法在古詩中的運用,會舉一反三,能閱讀和嘗試創作此類古詩。

3.通過學習立夏動物群詩,感知立夏節氣的物候,體會古人對周圍環境的觀察與思考。

教學流程

板塊一:據形索義,走進立夏

1.據形索義,大膽猜想

出示“夏”的象形字:一個手持斧鉞、高壯威武的武士,后來引申指事物的壯大興盛。

2.體驗入手,感知立夏

(1)點撥明確。“立夏”節氣標志著夏季的開始,春日復蘇,夏日生長,伴隨立夏而來的是萬物勃發之勢,目光所及都是熱烈的生命氣息,一派欣欣向榮的景象。

(2)暢聊體驗。在這個節氣里,你感受到什么?

(3)聚焦話題。立夏的帷幕開啟,大地漸漸熱鬧起來,螻蟈開始在田間塘畔鳴叫,蚯蚓也按捺不住,爬出地面來透透氣。今天,我們就一起來讀讀立夏的動物古詩吧。

設計意圖:從“夏”字的甲骨文入手,引導學生猜一猜,旨在激發學生的學習興趣。接著從天氣、溫度、節氣等角度讓學生暢談自己的體驗,在生活中探索語文知識。

板塊二:聚焦蜜蜂,品讀立夏

1.初讀《蜂》,品悟思考

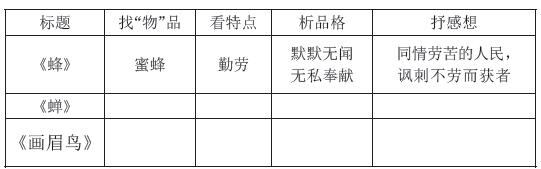

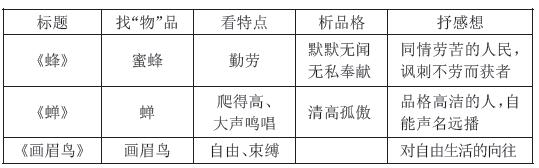

第一步是找“物”品,如這首詩的主角是誰呢?第二步是看特點,如用一個詞概括蜜蜂的特點。第三步是析品格,如讓學生通過圈畫關鍵詞的方式說一說蜜蜂的勤勞,并在此基礎上形成思維導圖。第四步是抒感想,讓學生結合寫作背景,說一說詩中的蜜蜂指的是誰,白白享用蜂蜜的是誰。

2.再讀《蜂》,體會表達

(1)明確寫法。作者借蜜蜂抒發自己的感受,這是一種什么寫法?(借物抒懷)

(2)了解概念。借物抒懷就是通過對他物的描寫和敘述,抒發自己的情感。

(3)總結歸納。四步學習法就是:一找“物”品,二看特點,三析品格,四抒感想。

設計意圖:四讀古詩,初讀找出“物”,再讀體會特點,三讀抓關鍵詞品味,四讀結合寫作背景,體會作者的思想感情。教師采取這種層層遞進、環環相扣的教學方式,不僅教給了學生知識,還教給了學生讀借物抒懷類古詩的方法,使學生從“學會”轉為“會學”。

板塊三:動物群詩,暢游立夏

1.舉一反三

讓學生用四步學習法閱讀《蟬》《畫眉鳥》,思考并填寫表格。

2.交流學習

學生通過自學填表格,師生交流完善。

3.對比閱讀

在群詩對比中,進一步領悟借物抒懷內容、寫法的異同。

設計意圖:通過三首古詩的對比閱讀,讓學生分析作品的異同,同中求異尋差別,異中求同找規律,提升思維能力。

板塊四:嘗試創作,書寫立夏

1.下水練筆

立夏,是一個生長的節氣,蛙聲蟬鳴,草長鶯飛,綠肥紅瘦,云卷云舒,大自然的一草一木都訴說著人生哲理。學習了動物群詩,讓我們用慧眼去觀察植物,用心靈去感悟,用妙筆去書寫別樣情懷。請你根據竹子最典型的特點,運用托物抒懷的方法嘗試寫一首詩。

設計意圖:生活即語文,從動物群詩出發,遷移創作植物詩歌,引導學生細心觀察生活中的事物,并將“物”與“情”有機結合起來形成自己的看法。為了緩解學生的畏難情緒,筆者設置了兩級挑戰難度,讓學生跳一跳就能摘到桃子,從而獲得創作的快樂與滿足。

板塊五:作業超市,探究立夏

1.小結課堂

今天學習的詠物詩,有詩人對萬物的看法,有詩人的性格,有詩人的追求,也有詩人的憤懣與遺憾。讓我們一起對本節課進行一個小結。

借物抒懷有奧秘,多讀多悟心明堂;

尋找物品看特點,分析品格抒感想;

若能留心多觀察,下筆如神好篇章。

2.立夏超市

(1)我是小小詩人。觀察立夏節氣的一種動植物,寫一首詠物詩。

(2)我是小小閱讀家。閱讀植物抒懷群詩,如《墨梅》《蘭花》《竹石》《畫菊》;閱讀景物抒懷群詩,如《天凈沙·秋思》《月夜憶舍弟》;閱讀物品抒懷詩歌,如《石灰吟》。

(3)我是小小體驗家。準備好雞蛋和網兜,嘗試與伙伴斗蛋。雞蛋頭對頭,尾對尾,贏了的就是蛋王,輸了的就要把雞蛋吃掉。

設計意圖:讓學生從一類走向另一類,從課內的“閱讀場”走向課外的“探究場”,在節氣的時間軸上,學會自主探究,觀察、體驗、閱讀、寫作,開啟其樂無窮的節氣之旅。

附選文

選文一:《蜂》

羅隱(唐)

不論平地與山尖,無限風光盡被占。

采得百花成蜜后,為誰辛苦為誰甜?

注釋:山尖:山峰;無限風光:極其美好的風景;占:占有,占據;采:采取,這里指采蜜。

譯文:無論是在平地還是山峰,極其美好的風景都被蜜蜂占有。蜜蜂啊!你采盡百花釀成了蜜,到底為誰付出辛苦,又想讓誰品嘗香甜呢?

創作背景:公元859年,羅隱到京師考進士,名落孫山。他心灰意冷,又看見人民辛苦在田間地頭勞作,部分朝廷官員不勞而獲,于是寫下了《蜂》這首詩。

選文二:《蟬》

虞世南(唐)

垂緌飲清露,流響出疏桐。

居高聲自遠,非是藉秋風。

注釋:垂緌(ruí):古人結在頷下的帽纓下垂部分,蟬的頭部伸出的觸須,形狀與其有些相似;清露:純凈的露水;流響:指連續不斷的蟬鳴聲;疏:開闊、稀疏;藉:憑借。

譯文:蟬垂下像帽纓一樣的觸角,吸吮著清澈甘甜的露水,連續不斷的鳴叫聲,從稀疏的梧桐樹枝間傳出。因為在高處,蟬的聲音才能傳得遠,并非是憑借秋風的力量。

創作背景:李世民登上皇位后,虞世南擔任弘文館學士成為重臣,但他踏實勤奮,從不傲慢。李世民對其稱贊有加,常邀他參加一些典禮活動。一天,李世民起了雅興,邀請弘文館的學士共賞海池景色,談詩論畫,李世民詢問大家是否有新的詩歌作品,虞世南便誦讀出該詩。

選文三:《畫眉鳥》

歐陽修(宋)

百囀千聲隨意移,山花紅紫樹高低。

始知鎖向金籠聽,不及林間自在啼。

注釋:囀:鳥婉轉地啼叫;隨意:隨著自己(鳥)的心意;金籠:貴重的鳥籠,喻指不愁吃喝、生活條件優越的居所;百囀千聲:形容畫眉叫聲婉轉,富于變化;始知:現在才知道;不及:遠遠比不上。

譯文:畫眉鳥百囀千啼,隨著自己的心意在林間飛動,在那開滿紅紅紫紫山花的枝頭自由自在地穿梭。現在才知道,以前聽到那鎖在金籠內的畫眉叫聲,遠遠比不上悠游林中時的自在啼唱。

創作背景:歐陽修晚年曾經多次提出辭官,但均未獲得朝廷允許。

作者單位 深圳市光明區馬田小學

點 評

本課為古詩群文閱讀教學,整個設計倡導由單一文本向多文閱讀教學轉變。這既是對閱讀教學內容的突破,使課內大量閱讀有了實施的路徑,又是對“單篇獨進、深究細研”精讀教學模式的顛覆,讓學生的閱讀潛力能夠最大限度地釋放。本課具有以下三個亮點:

一是精挑細選妙組群。主題的確定是群文閱讀的一個重要支撐點,它決定了群文內在的邏輯性和系統性,能更加有效地提高教學效果。本設計以“立夏動物”為主題,主要選擇了《蜂》《蟬》《畫眉鳥》三首古詩,探尋不同素材的寫作特點,立意新穎,構思精巧。

二是比物連類尋異同。精讀第一首古詩《蜂》之后,總結出“一找物品—二看特點—三析品格—四抒感想”的四步學習法。根據這一學法,以表格式比較閱讀,辨別異同,知同辨異,關注詩人的創作背景、表現手法、藝術風格等重點要素,在深化學生理解的同時,提高了學生的審美鑒賞水平,增強了學生的思辨能力。

三是積累運用重拓展。嘗試創作,書寫立夏,遷移能力學運用;作業超市,探究立夏,立足教材巧拓展。構建任務群,提高教學效率,充分整合古詩教學資源,有效重構古詩課堂,讓學生對古詩的理解更加獨特、多元、開放、深刻,使古詩教學成為提升學生語文核心素養的重要載體。

“組群”“妙比”“拓展”,成為古詩群文閱讀的三個途徑。立足課內,放眼課外,內外兼容,學生才能滿懷信心、充滿期待地走向了更為廣闊的古詩世界。

(全國優秀教師 鄧愛華)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載