師范生信息化教學能力評價與提升對策

——以X師范學院為例

作者:侯冬青 袁宇峰

發布時間:2023-02-13 11:05:29 來源:陜西教育·高教

[摘 要]隨著我國教育信息化的迅猛發展,信息化教學能力成為現代教師必備的核心能力之一。師范生作為未來的教師,其信息化教學能力直接影響著教育教學的效果及學生信息化素養,對我國實現教育現代化有著重要作用。為了不斷提升師范生的信息化教學能力,文章以X師范學院為研究對象,通過對師范生進行信息化教學能力現狀的測量與評價分析,找出師范生在信息化教學方面存在的問題及成因,然后有針對性地提出培養師范生信息化教學能力的策略和建議,以期能切實提升師范生信息化教學能力。

[關鍵詞]師范生 信息化教學技能 測量與評價

課題:本文為全國教育科學“十三五”規劃2019年度教育部重點課題《陜西省師范生信息化教學能力現狀分析與實訓系統設計》的階段性研究成果(課題批準號:DCA190332)。

引 言

中小學教師的信息化教學能力關乎我國教育信息化的發展,國家一直高度重視。師范生既具有學生角色又具有未來教師的角色,其信息化教學能力的培養和提升,對整個教師群體信息化教學能力的提升有顯著作用。文章以X師范學院為研究對象,通過對師范生進行的信息化教學能力現狀的測量與評價分析,找出師范生在信息化教學方面存在的問題及成因,然后有針對性地提出培養師范生信息化教學能力的策略和建議。

研究設計

1.研究方法

(1)評價目標:了解X師范學院師范類專業學生的信息化教學能力的現狀,找出其與已有的能力標準間的差距,進而提出切實可行的培養方案及改進策略。

(2)評價標準:采用教育部—中國移動科研基金項目“師范生信息化教學能力標準與培養模式實證研究”課題組的研究成果《師范生信息化教學能力標準》為評價標準。

(3)評價對象:X師范學院的16類師范專業的大一至大四學生。

2.研究工具

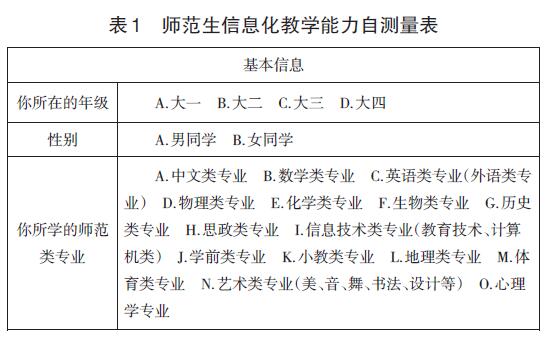

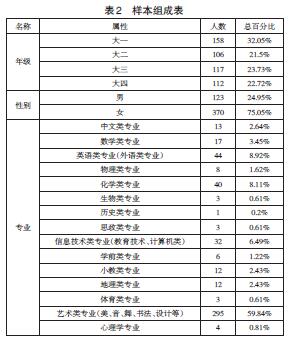

(1)評價量表

本研究中使用的研究工具為《師范生信息化教學能力自測量表》。該表依據《師范生信息化教學能力標準》進行編制,包括前言和指導語、基本信息、基礎信息素養、技術支持學習和技術支持教學五個部分。指導語中告知被測試者本次評價的目的、打消被測試者的顧慮、告知被測試者作答的方法,獲得被測試者的支持和配合。基本信息設置了性別、年級和專業三類,為后續進行差異分析做好鋪墊工作。基礎信息素養部分共14條測量問句,涉及意識態度、技術環境和信息責任三個層面。技術支持學習部分共10條測量問句,涉及自主學習、交流協作和研究創新三個層面。技術支持教學部分共21條測量問句,涉及資源開發、課程設計和研實踐儲備三個層面。量表采用五級量表,分別為非常符合(5)、比較符合(4)、基本符合(3)、不符合(2)、非常不符合(1)。被測試者進行自測判斷,選擇自己認為符合自己的級別,該量表共45道測量問句,完整作答大約需要10分鐘。量表信度檢驗:用SPSS軟件分析量表的內部一致性信度,得出全量表的內部一致性信度系數為0.987,大于0.9,該量表的信度是比較高的。量表的效度檢驗:對量表進行KMO(共同度)信度檢測,KMO值的檢測結果在0.694~0.844之間,該表具有合適的結構效度,并且問卷的每部分間具有獨立性。

(2)問卷星平臺

問卷星平臺可提供多種題型的調查,本量表錄入問卷星時采用矩陣量表題型,5級量表,分別用5顆星表示。一顆星代表非常不符合,賦分為1;兩顆星代表不符合,賦分為2;三顆星代表基本符合,賦分為3:四顆星代表比較符合,賦分為4;五顆星代表非常符合,賦分為5。

該量表在問卷星平臺上控制了最低作答時間為5分鐘,當作答時間低于5分鐘時,本次作答無效,可以重新作答或者放棄。

為了鼓勵調查者踴躍作答,在作答完成提交后有感謝語和微信紅包抽獎,平均每份問卷有一元紅包獎勵。

問卷星平臺可以提供基本的數據統計,本研究的數據統計和分析部分借助問卷星統計和分析結果。

(3)SPSS統計分析軟件

SPSS是一款功能強大的社會科學統計軟件,本研究借助SPSS進行了量表的信度和效度分析,還用SPSS軟件進行了年級差異分析、性別差異分析和專業差異分析,均得到可靠的研究結論。

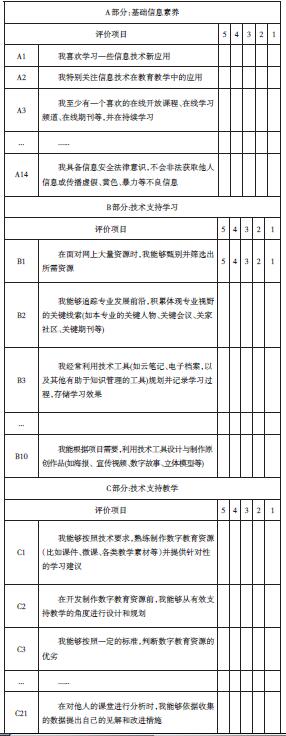

3.研究樣本

共收到有效自評量表493份,樣本構成如表2。

師范生信息化教學能力現狀分析

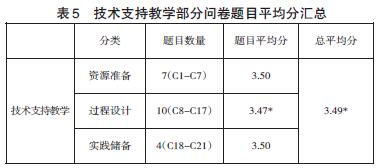

量表單項滿分分值為5分,在分析中按照:平均分小于3分為不及格檔次;平均分大于等于3分且小于3.5分為及格檔次;平均分大于等于3.5分且小于4分為中等檔次;平均分大于等于4分且小于4.5分為良好檔次;平均分大于等于4.5分為優秀檔次。表3、表4及表5中帶有*的為預警項目,也是急需提高的項目。

1.基礎信息素養部分現狀分析

基礎信息素養部分包括意識形態、技術環境、信息道德與信息安全三部分。表顯示出基礎信息素養總體為中等等級,總體水平不高。信息道德與信息安全達到良好水平,具備基本的信息道德與信息安全素養;技術環境的平均分剛達到及格水平,為預警指標項,說明在后續的培養中關于設備操作、軟件應用、平臺使用的教學和實踐還應該加強。

2.技術支持學習部分現狀分析

技術支持學習部分包括自主學習、交流協作、研究創新三部分。表4顯示出技術支持學習為中等,總體水平不高。其中研究創新的平均分剛達到及格水平,為預警指標項,說明在后續的培養中關于批判思維、數據意識、創新能力方面的教學和實踐還應該加強。

3.技術支持教學部分現狀分析

技術支持學習部分包括資源準備、過程設計和實踐儲備三部分。表5顯示出技術支持教學為及格等級,總體水平不高。其中過程設計的平均分剛達到及格水平,為預警指標項,說明在后續的培養中關于模式應用、活動設計和教學評價設計方面的教學和實踐還應該加強。

師范生信息化教學能力差異分析

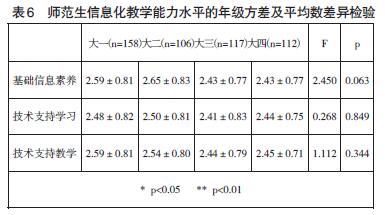

1.不同年級信息化教學能力的差異分析

不同年級在基礎信息素養、技術支持學習及技術支持教學這三項的差異性,從表6中的p值可以看出,差異均不顯著(p>0.05),說明信息化教學能力并沒有隨著年級的增高而提升。究其原因是:大一、大二的師范生信息化教學能力(2.48~2.65)高于大三、大四(2.41~2.45),這是因為在大一、大二期間師范生信息化課程量高于大三、大四,導致師范生在接觸多媒體軟件和各種信息化教學技術工具的程度有所不同,造成了大一、大二師范生的信息化教學能力相對于大三、大四較強的現象,整體上表現出的差異并不顯著。

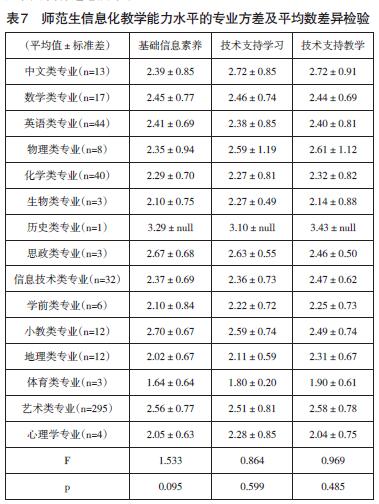

2.不同專業信息化教學能力的差異分析

不同專業在基礎信息素養、技術支持學習及技術支持教學這三項的差異性,從表7中的p值可以看出,差異均不顯著(p>0.05),說明信息化教學能力在各專業之間的差別不大。不同的專業在各個維度的得分由高到低為:技術支持教學(1.90~3.43)>技術支持學習(1.80~3.10)>基礎信息素養(1.64~3.29)。各個師范類專業在大三會進行教育實習,所以在技術支持教學方面的掌握程度高于其他兩個方面,而在基礎信息素養方面表現較低可能是由于師范生對基礎性的知識掌握不夠全面和牢固或有遺忘所致。

3.不同性別樣本信息化教學能力的差異分析

不同性別樣本在基礎信息素養、技術支持學、技術支持教學這三項的差異性,從表8中的p值可以看出,性別之間有顯著差異(p<0.05)。

(1)基礎信息素養上顯示p=0.016<0.05,男、女在基礎信息素養方面有顯著差異;男生在該項的平均值(2.33)<女生在該項的平均值(2.52),女生比男生的基礎信息素養高一些。

(2)技術支持學習上顯示p=0.013<0.05,男、女生在技術支持學習方面有顯著差異;男生在該項的平均值(2.30)<女生在該項的平均值(2.52),女生比男生在技術支持學習方面的能力高一些。

(3)技術支持教學上顯示p=0.014<0.05,男、女在技術支持教學方面有顯著差異;男生在該項的平均值(2.36)<女生在該項的平均值(2.56),女生比男生在技術支持學習方面的能力高一些。

問題與對策

1.面臨的問題和挑戰

本次樣本表現出師范生基礎信息素養、技術支持學習這兩項為中等,技術支持教學為及格,總體信息化教學能力不高。其中技術環境、研究創新、過程設計為預警指標,亟待提高。在設備操作、軟件應用、學習平臺使用、批判思維、數據意識、創新能力、教學模式應用、活動設計及教學評價設計方面的教學和實踐得到加強。不同年級、不同專業在基礎信息素養、技術支持學習及技術支持教學這三方面的差異均不顯著,而不同性別樣本這三項之間有顯著差異。

存在上述問題的主要原因分析:客觀原因:首先,該樣本代表的師范生全體主要為剛過二本線的考生,生源本身信息技術素養不高,亟待提升生源質量。其次,學校辦學條件有限,教學信息化環境和技術不能達到標準中規定的諸多要求。人才培養方面的原因:除教育技術學和信息技術類師范專業外的其他師范類專業,開設的信息化教學類課程課時減少,實驗的取消嚴重影響了師范生的信息化教學能力。

2.提升的對策和建議

一是優化培養方案,重視師范生信息化教學能力培養。構建必修為主、選修補充的信息化教學培養方案。培養方案中的必修課現在一般只包括現代教育技術應用和計算機基礎兩門課程,由于這兩門必修課的課時已被大量縮減,已經跟不上當前社會對師范生的要求了,因而應當增設人工智能與教育、網絡與遠程教育、課程平臺建設與使用、教學資源開發、教育研究方法等與師范生信息化教學技能標準相吻合的必修課程。

增設與信息化教學相關的豐富多樣的選修課程,如創客教育、STEAM、機器人、微課的設計與制作、移動學習環境中的課程教學、交互式電子白板環境支持下的初中數學教學、幾何畫板、虛擬實驗支持下的初中物理探究式教學、1:1學習環境下的初中語文教學、專題網站制作、Python編程、問卷星使用等,既可以豐富師范生的學習內容,又可以提高師范生的信息化教學能力,還可以為其日后進入中小學教學儲備一定的經驗。

充分利用校園網絡、網絡教學平臺、線上線下混合式翻轉課堂、智慧教室、錄播教室、微格教室等實現移動學習、碎片化學習,構建浸染式的信息化育人環境。

二是構建“實踐+案例+任務驅動”教學模式。課程實踐體系由認知實踐、課程實訓、模擬實訓、教育實習四個環節構成。認知實踐是讓學生觀看一些實踐性質的活動,體會案例中存在的信息化教學。課程實訓是在日常的課程教學過程中進行實踐教學,完成對信息化教學的體驗。模擬實訓是教師在多種不同的環境下,通過教、學、做的方法完成信息化教學技能的演練,編寫教學活動設計方案并組織實施教學活動,實現模擬教學。教育實習是使師范生把知識綜合運用于教育和教學實踐,以培養和鍛煉他們從事教育和教學工作的能力,并加深和鞏固他們的專業思想。

實踐項目的設計始終以國家中小學教師信息技術應用能力標準為依據,關注新技術應用的理論與方法,及時將教師的科研成果轉化為訓練項目,不斷更新教學內容,注重傳統與現代的結合,既能長期穩定地保持一批經典的基礎性實驗項目,又能緊跟信息技術發展潮流補充新的實驗教學項目,同時能根據實驗項目的變化,對數字化實驗教材不斷進行更新,以促進學生積極夯實基礎、自主訓練、不斷創新。

除了開設特定的教育技術應用能力訓練課程,學校還可以通過建立高水平微課訓練平臺和開發教學技能測評系統的方式督促師范生通過實訓提高自己的信息化教學能力。此外,學校還可以進行集中投入及分批建設,建成基于數字信號和圖像識別功能的高水平微格教室,搭建師范生課堂教學綜合訓練和自主訓練的先進平臺。

為構建“訓練測試—反饋提高”的師范生教學技能有效機制,形成“以測促訓”訓練模式,學校可以依托教師教育創新平臺建設,研制師范生教學技能測評系統。通過構建“高校—地方政府—中小學”共建共贏的職前職后一體化教師教育培養模式,充分發揮創新實驗區及示范實習基地的作用,將教育教學觀摩見習貫穿于師范生培養全過程。實行師范生見習實習指導雙師制。推行“頂崗實習支教”模式,在見習實習過程中注重指導師范生的反思性研習活動,這些見習實習措施的運用可以有效提高師范生的教學能力。

結 語

通過以上培養師范生信息化教學能力的策略和建議,可以促使師范生將理論知識應用于實際教學活動之中,而且對師范生信息化教學能力的提升上具有極大的促進和推動作用。

參考文獻:

[1]馬啟龍.信息化教育學原理[M].蘭州:甘肅人民出版社,2017.

[2]任友群,閆寒冰,李笑櫻.《師范生信息化教學能力標準》解讀[J].電化教育研究,2018,39(10):5-14+40.

[3]任友群,閆寒冰.為數字時代準備未來教師[M].上海:華東師范大學出版社,2019.

[4]肖桐,楊磊,易連云.教師信息化教學能力研究:現狀與啟示[J].教育探索,2017.

[5]申仁洪,楊雨露.2.0時代下師范生信息化教學能力現狀調查及提升策略研究[J].重慶師范大學學報(社會科學版),2020.

[6]何文濤,龐興會,朱悅,等.人工智能時代中小學教師信息化教學能力發展現狀與提升策略[J].現代教育技術,2022,32(3):92-101.

[7]郭二軍.高校師范生信息化教學能力提升策略研究[J].教育信息化論壇,2022(2):9-11.

(侯冬青、袁宇峰:咸陽師范學院教育科學學院)

投稿

投稿 APP下載

APP下載