來華留學生“課程思政”實施現狀與展望初探

——基于高校教師視角 ?

作者:張知倞 溫廣瑞 王美玲 趙安平

發布時間:2023-01-05 15:33:53 來源:陜西教育·高教

[摘 要]“課程思政”理念能引導來華留學生教育貼合高校“四為服務”的辦學方向,強化教學人員的思政教育觀念,助力留學生培養目標的完成,是開展留學生思想政治教育的可行路徑。本文對90位留學生授課教師的調查顯示,不同類別的教師對開展留學生思想政治教育工作的必要性都較為認可,但在實踐中,“課程思政”理念的應用仍面臨諸多挑戰:教師群體間對“課程思政”的應用態度存在偏差,課程群體間缺乏跨學科的協作網絡,教學方法受限。今后應強化漢語教師的“課程思政”意識與能力,組織跨學科“課程思政”團隊,建立協同育人機制,同時,進一步引導專業課教師對留學生思想政治教育的重視與信心。

[關鍵詞]來華留學生 課程思政 教師

基金項目:陜西省哲學社會科學重大理論與現實問題研究項目(青年項目)“國際教育視域下講好中國故事的策略研究”(2022ND0315);西安市2022年度社會科學規劃基金項目“以習近平外交思想為理論指導的來華留學生思想教育與引導工作創新研究”(22ZD45)。

引 言

近年來,我國來華留學生教育事業已進入提質增效的內涵式發展階段,要求高校進一步實現留學生與中國學生間的趨同教育,而思想政治教育則成為趨同教育研究的新焦點。長期以來,高校對來華留學生的思想政治教育態度保守,導致留學生思想政治教育工作進展緩慢。造成這種現象的原因一方面是對留學生思想政治教育重視程度不足;另一方面,是因為開展留學生思想政治教育的主體責任規劃不清。“課程思政”理論以顯性教育疊加隱性教育的雙軌道展開學生思想政治教育,以“潤物無聲”育人的方式將思想價值引領融入教育教學全過程,同時強調每一位教師的德育思政責任,是能解決當下來華留學生思想政治教育困局的創新性教育模式。

“課程思政”理念引入來華留學生教育的原因

1.實現來華留學教育向“四為服務”辦學方向驅合

習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上提出,我國高等教育發展方向要同我國發展的現實目標和未來方向緊密聯系在一起,為人民服務,為中國共產黨治國理政服務,為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務,為改革開放和社會主義現代化建設服務。來華留學生教育也必須堅持“四為服務”發展方向。“課程思政”理論作為教育方法,既是培養文明交流傳播者的重要途徑,也是在國際上提升我國話語權的重要舉措,是“四為服務”在留學生思想政治教育工作上的方法體現。我國辦的是以馬克思主義為根本指導的社會主義教育,在來華留學生的接收與培養過程中,以“課程思政”理念為指導,有利于教師以堅定的“四個自信”為展示,在留學生日常教育教學中多方位打通學生“了解—理解—認同”我國社會制度和思想理念之路。對內,“課程思政”理念下培養出的優秀來華留學生能加快趨同教育的實現,助力于我國大學生國際思維與全球勝任能力的提升,推動我國高等教育的國際化和現代化發展,使我國學生在人才國際化流動和競爭的大背景下,有準備、有能力、有優勢地去競爭。對外,“課程思政”理念下培養出的理解甚至認同我國理念和模式的留學生能在國際上助力中國智慧的傳播,擴大漢語的國際影響力,更能作為窗口向世界講出真實的中國故事,在面對西方敵對勢力發起的輿論戰時,也是為中國發聲的最直接的渠道,能為我們營造友好的輿論環境,破除西方惡意捏造的我國虛假刻板的負面形象。

2.推動相關教育教學人員觀念轉變

在來華留學生教育實踐中,對學生教育的關注更多集中在專業知識和能力的培養上,學生思想方面的教育與引導易被邊緣化甚至忽視,造成這種現象的原因一方面是教師中有唯專業知識論者,認為留學生來我國的主要目的是學習專業知識,思想政治教育工作的對象不包含來華留學生群體;另一方面,部分管理者和輔導員老師擔心師生間產生沖突,在開展相關工作時態度十分謹慎。“課程思政”理念以“三全育人”為底層設計,明確了開展來華留學生思想政治教育的重要性和必要性,有助于轉變相關教育教學人員開展留學生思想政治教育工作的態度;同時“課程思政”作為一種創新型的思想教育方法,注重顯性教育與隱性教育的配合,以“潤物無聲”的方式引導留學生形成對我國的正確理解,在價值引領的過程中能潛移默化地規避沖突的產生,是促成留學生思想政治教育工作的最佳方案。

3.助力我國來華留學生教育培養目標的完成

我國以依法治教理念指導教育領域的管理和發展。《來華留學生高等教育質量規范(試行)》明確列出了留學生培養目標的內容:學科專業知識水平、漢語能力、跨文化交際能力以及對我國的理解能力,其中對留學目的國(即我國)的理解能力要求來華留學生認識和理解我國國情和文化,了解我國社會主流思想價值理念和道德觀念,形成良好的法治觀念和道德意識。“課程思政”理念先天就注重對學生的思想價值引導,將思想政治教育與引導“基因式”地植入學生日常的教育教學中,和來華留學生教育的培養目標具有相同的目的性,且強調將真實的事例應用于教學中,可以同向同行幫助留學生正確且全面地理解我國國情、政治制度等方面的客觀情況,助力來華留學生培養目標的實現。

“課程思政”理念在來華留學生教育中的實踐調查

“課程思政”理念在來華留學生教學實踐上起步晚、相關研究少,且多為單門課程的教改研究,鑒于此種情況,課題組開展跨學科調查研究,試圖初步探索“課程思政”理念在來華留學生教育實踐中的輻射范圍和開展模式。

1.研究設計

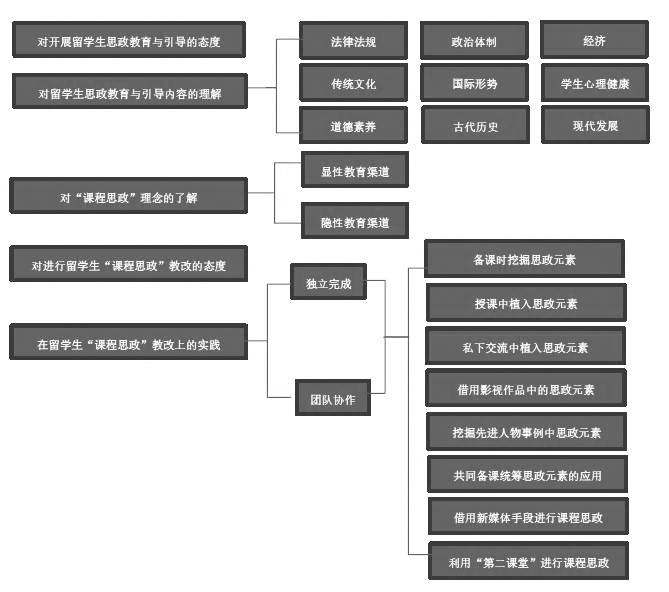

經課題組討論,本研究以各類留學生授課教師為研究對象,根據教師的授課類型將教師劃分為漢語教師、漢語兼中國概況課程教師、中國概況課程專職教師及專業課教師,專業課教師分布在法律、醫學、機械、經貿等多個專業(將中國概況課程單獨列出是因為該門課程為中國國情教育介紹課,位于留學生思想教育的中心)。調查內容包括教師對開展留學生思想政治教育的態度及方式,教師對“課程思政”理念的認知及以“課程思政”理念為指導開展留學生思想政治教育的實踐情況。具體研究思路見下圖:

圖1 研究設計思路

2.研究方法

采用問卷形式,問題的設計由課題組經討論修改后決定,使用李克特評分加總式量表(Likert scale),以問卷星向陜西5所具有代表性的留學生接收高校相關教師群發放。問卷共回收94份,有效問卷90份,其中42份來自漢語教師,漢語教師兼中國概況課程教師10份,專業課教師38份。沒有中國概況課專職教師的樣本。為保證研究的有效性,在SPSSAU平臺上做了信效度檢驗。檢驗結果顯示Alpha系數為0.760,KMO值為0.669,說明問卷數據信度良好,效度較高,享有良好的內部一致性,可進行后續分析。

3.研究結果

(1)教師對開展來華留學生思想政治教育的認知

對于“是否有必要開展留學生思想政治教育工作”,絕大多數調查對象(80%)都認為“有必要”或“十分有必要”,另有18%的調查對象選擇了“可有可無”,僅有2%的調查對象選擇“沒必要”。將數據結果與教師類型做交叉分析后,發現不同類型教師對開展留學生思想政治教育均十分認同,參加調查的漢語教師和漢語兼中國概況課程教師中分別有87%和83%的調查對象認為有必要,在專業課教師群體中這個認可度稍低,但也達到71%。值得注意的是,選擇“沒必要”開展留學生思想政治工作的教師群體均為漢語兼中國概況課教師。

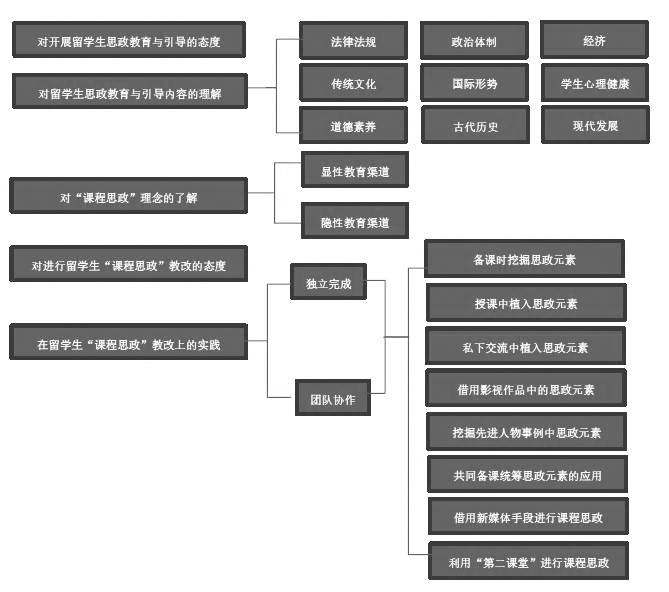

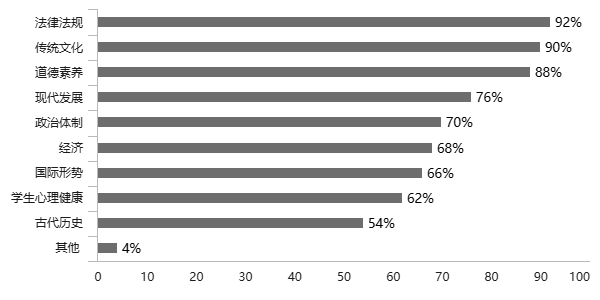

在對來華留學生思想政治教育內容的認知上,“法律法規”的認可度最高,“傳統文化”和“道德素養”的認可度次之,對“政治體制”的認可度也較高(詳見圖2)。

圖2 來華留學生思想政治教育與引導內容認知分布

總體來看,教師對開展來華留學生思想政治教育工作的必要性十分認可,且最為認同開展來華留學生法律法規方面的思想政治教育工作。

(2)教師對“課程思政”理念的認知度與態度

在來華留學生授課教師對“課程思政”理念的認知度調查上,僅有6%的教師完全不了解“課程思政”理念,不到一半的教師認為自己比較了解“課程思政”,同時24%的教師認為自己很了解“課程思政”。從教師類別來看,選擇完全不了解“課程思政”的漢語教師人數占比超過專業課教師近兩倍,分別為66.67%和33.37%。同時,兼任中國概況課程的漢語教師都對“課程思政”有所了解,但很了解的人數占比也不高,為16.67%,而專業課教師中則有50%的教師認為自己很了解“課程思政”。

進一步分析調查對象對“課程思政”理論在留學生教育中應用的態度后發現,42%的調查對象認為“課程思政”理念適用于來華留學生群體,但同時也有42%的調查對象對其適用性持中立態度,另有6%的調查對象認為“課程思政”理念“不適合”或“完全不適合”留學生教育。漢語教師、漢語兼中國概況課程教師和專業課教師三個群體中認為“課程思政”理念適用于留學生群體的比例分別為52.17%、83.33%和43.86%,遠高于認為“課程思政”不適用于留學生教育的比例(分別為4.35%、16.67%和4.76%)。

整體看來,專業課教師對“課程思政”理念的認知程度高于漢語教師。在“課程思政”理念的留學生群體適用性上,漢語兼中國概況課程教師群體對引入“課程思政”理念的認可度最高,而專業教師的認可度則不足一半。

(3)“課程思政”教改開展的實踐情況

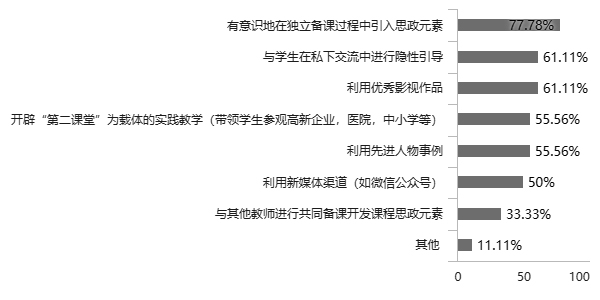

超過一半(64%)的教師沒有以“課程思政”理念為指導開展過來華留學生教改實踐,僅有36%的教師開展過“課程思政”教改實踐,其中漢語兼中國概況課程教師群體的實踐比例最高,達到該教師群體人數的一半,漢語教師中的實踐人數比例為39.12%,專業課教師中的實踐人數占比最少,為28.57%。在開展方式上,76%的調查對象獨立進行“課程思政”教改實踐,僅有24%的調查對象和團隊協作開展“課程思政”實踐。在常見的各類“課程思政”實踐途徑中,有意識地在獨立備課中引入課程思政元素輻射范圍最廣,被77.78%的調查對象應用,輻射范圍最窄的方法是共同備課(詳見圖3)。

圖3 來華留學生“課程思政”實踐途徑分布

整體來看,“課程思政”理念在來華留學生教育中的應用并不普遍,且缺乏有力的團隊支撐,教師多為獨立在自己的課堂上進行“課程思政”教改,沒有形成教師間協作的網絡架構,這也造成了實踐方法上的局限。

來華留學生“課程思政”的發展展望

1.重視漢語教師作用,強化漢語教師“課程思政”意識與能力的提升

教師是推進“課程思政”建設的起點與關鍵,漢語教師作為最早和最頻繁接觸來華留學生的群體更是開展留學生“課程思政”教改的核心力量。留學生初入我國,語言文化不通,最先學習的就是漢語,比較容易在學習中與漢語教師建立起良好的師生關系和信賴感。同時,大批漢語教師也同時任中國概況、中國歷史、中國經濟與貿易等課程的教師,這些哲學社會科學課程所展現出的特色與風格是我國文化成熟的產物、發展實力的象征和自信的體現,是對漢語課中思政素材蘊含的思想價值引導的加深與升華,漢語教師群體在授課中提取、轉化、豐富并輸出這些素材所蘊含思政元素的能力,就是來華留學生“課程思政”建設成功與否的關鍵。

因此,要進一步強化漢語教師群體“課程思政”意識的建立和“課程思政”能力的提高,充分發揮教師的親和力,以教師廣泛的視野和真實的情懷,將每一堂漢語課中的優秀思政元素都充分發揮與釋放,達成引領留學生形成正確思想價值的目標。

2.組織跨學科“課程思政”團隊,建立協調育人機制

現在的“課程思政”實踐多是由教師發起的個體行為,缺少整體“課程思政”規劃,造成了來華留學生思想政治教育內容上的碎片化,教師間,特別是專業課教師和漢語教師間缺少溝通與互動,學科間壁壘無法打破,學科間協同育人的效應無法發揮,教師協作、課程交互的強大思想價值引領功效嚴重受限。要想轉變這一困局,就要推進橫向聯動式的“課程思政”教改,組建漢語教師和專業課教師的聯合團隊,實現共同備課、協同輸出的留學生思想政治教育方式。

以醫學留學生教育為例,在教學中以“抗疫精神”為思政元素統領留學生的漢語、中國概況、傳染病學及流行病學課程。前期由漢語課為學生引入相關閱讀材料,破除語言障礙,鋪墊學生對“抗疫精神”的理解和認同;中期,中國概況課程可在介紹我國醫學成就時,引入古今名醫救死扶傷的真實案例,促進學生形成優秀的醫德醫風和社會責任感,開啟學生對“抗疫精神”的理解和認同;后期,在傳染病學的課堂上,可重點介紹我國醫學科研人員在探尋疾病傳染路徑、發病機制、治療方案時嚴謹堅韌的科學態度和工作方法,鍛煉學生的科學思維,強化學生對“抗疫精神”的理解和認同;在流行病學課堂中,可強化人類歷史上大規模流行病對人類的危害和對個體的嚴重打擊,培養珍視生命、生命至上的理念,完善學生對“抗疫精神”的理解和認同。以團隊的力量,采用漸進的、“潤物無聲”的方式實現學生的思想價值引領。

3.加強專業課教師對來華留學生思想政治教育的重視

隨著我國教育對外開放的加深、學科建設的發展、“中國教育”品牌的建立,來華留學生的專業結構也發生了變化,由過去以語言文化專業為主,轉向優勢專業集中、多學科分布、更科學合理的全新招生局面。和過去相比,更多的留學生進入理工農醫等專業,跟隨優秀的專業課教師學習,并深受自己專業課教師的影響。

專業課教師在承擔留學生課程的同時,也承擔著中國學生的授課任務,較早地接觸到“課程思政”理念,不少教師已在中國學生的教學中展開過“課程思政”實踐。然而,在面向來華留學生的教學中,不少專業課教師對引入“課程思政”教改仍持觀望態度。一方面,留學生專業課授課難度較大,知識的講授需耗去大量的有效授課時間和教師精力,加上語言障礙,留給專業課教師開展“課程思政”的空間小、時間少;另一方面,部分專業課教師存在觀念上的偏差,認為“課程思政”是教授中國學生的理念,并不適用于留學生,在一定程度上忽視了“三全育人”理念對全員育人的要求,也沒有堅持中國學生和留學生間的教育趨同。今后,高校和留學生主管學院也應注意引導專業課教師,提升他們開展留學生思想政治教育的意識,鼓勵他們探索專業課“課程思政”理念實現的方法。

在開展來華留學生思想政治教育上,教師應不分授課類型和專業背景,擰成一股繩,協同育人,共同在“課程思政”理念的指導下,積極主動地引導留學生正確理解我國社會制度和思想理念,幫助其更好地融入我國的校園生活;加強留學生思想道德與品質的培養,幫助學生成為合格甚至優秀的世界公民,攜手推動構建人類命運共同體目標的實現。

參考文獻:

[1]何正英.趨同管理背景下來華留學生思想教育工作問題及對策[J].學校黨建與思想教育,2018(14):78-79,82.

[2]秦小莉,范純琍.來華留學生思想教育現狀分析與應對策略[J].思想教育研究,2015(10):98-100.

[3]張爍.習近平在全國高校思想政治工作會議上強調:把思想政治工作貫穿教育教學全過程 開創我國高等教育事業發展新局面[EB/OL].(2016-12-09)[2021-09-16].http://dangjian.people.com.cn/n1/2016/1209/c117092-28936962.html.

[4]沈庶英.來華留學課程思政:基于學科交叉的統整建構[J].教育研究,2021,42(6):92-99.

[5]馬春燕.中國故事的“他方”講述與傳播初探———以來華留學生為視角[J].理論導刊,2017(8):93-96.

[6]翟國.高校留學生群體思想政治教育策略研究[J].教育探索,2015(3):115-117.

[7]新華社.(授權發布)習近平:在哲學社會科學工作座談會上的講話(全文)[EB/OL].(2016-05-18)[2021-09-29].http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/18/c_1118891128.htm.

(張知倞、溫廣瑞、王美玲、趙安平:西安交通大學國際教育學院)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載