詩心要共花爭發 一寸融合一寸金

——基于“融教學”理念的古詩詞教學探索

作者:蔣宇浩

發布時間:2022-10-11 09:33:12 來源:陜西教育教學

古詩詞是中國文學的瑰寶,蘊含著豐富的中華民族傳統文化。學習古詩詞對提升人的境界、豐富人的內涵、開闊人的胸襟、凈化人的靈魂、啟迪人的智慧有著重要的作用。當下,語文教育界對古詩詞教學也有很多探究,有主張讀誦教學的,不需要過多理解,只要讀、背就行了;有主張吟誦教學的,要注意古詩詞的平仄、押韻等形式;還有主張理解教學的,強調古詩詞背后的情感、內容等。這些探索無非是想解決一個問題,即古詩詞和學生相對相隔的問題。古詩詞與學生的相隔大致可以分為五類:生活相隔、語言相隔、心靈相隔、文化相隔、時代相隔。在這種情況下,基于邱俊老師的“融教學”理念,筆者從四個方面對“置身詩境,緣景明情”的古詩詞教學融合策略進行了探究。一是找準切入點,張弛有度漸入佳境;二是還原畫面,繪聲繪色再現意境;三是尋找類比點,求同存異感悟情境;四是擴大增長點,收放自如、自由出境。這四個方面又可以概括為“三點一面”,三點是指切入點、類比點、增長點,一面是指畫面。

一、抓住“一面”融合本心——入境

意境是古詩詞教學的核心。“意”是情意,是主觀思想情感;“境”是客觀、立體的藝術圖畫。古詩詞的意境是詩人思想情感與客觀景物形成的、整體的藝術境界,其中最高的境界便是“詩中有畫,畫中有詩”。“融教學”理念強調的畫面感就是古詩詞教學中的意境,如果教師單純地割裂整體,沒有讓學生展開聯想和想象,只是簡單地讀寫背誦,便失去了古詩詞教學的意義。因此,教師要讓學生深刻思考古詩詞的內涵,在反復朗讀中巧妙還原畫面,感受詩人豐富的思想感情。當然,這里的讀不是簡單的自讀和范讀,也不是形式上的美讀和品讀。“融教學”理念強調的讀更多的是形式的具體化落實,通過“輕重出聲、快慢拖聲、平仄變聲、韻律和聲”等元素體現古詩詞教學的核心,讓朗讀變得有趣有味,讓古詩詞變得有情有義。《使至塞上》是唐代詩人王維赴邊疆慰問將士途中創作的記行詩,描述了作者出使塞上的旅程,以及旅程中所見的塞外風光。講授這首詩時,筆者采用多種朗讀形式,讓學生體會詩歌的意境美:一是采用動詞重讀、其他詞輕讀的方式,讓學生感受詩人悵然的心境,如“屬國過居延”中的“過”字看似無意卻有意,“歸雁入胡天”的“入”字看似無心卻有心,反復重讀這兩個字,學生從中就可以感受到詩人內心的激憤與抑郁;二是采用名詞拖音的方式強調詩歌的意象,發揮讀者的想象,如“居延、征蓬、漢塞、歸雁”等名詞,能夠還原塞外畫面,對學生理解古詩詞內容很有幫助。三是采取平仄變聲的方式加強節奏感,如“大漠孤煙直,長河落日圓”是千古名句,筆者從“直”和“圓”入手,引導學生賞析古詩詞。一個“直”字表現了“孤煙”的勁拔、堅毅之美;落日本來容易給人以感傷的印象,一個“圓”字卻給人以親切、溫暖而又蒼茫的感覺,這兩個字不但準確地描繪了沙漠的景象,而且表現了作者的深切感受。八年級學生已經有了一定的古詩詞基礎,若根據平長仄短的方式變換聲調朗讀,學生會直接從形式入手,在長長短短的節奏起伏中發揮想象,這便讀出了古詩詞的韻味。四是采取韻律和聲的方式,這里的韻律更多的是指押韻,學生朗讀時還要找準韻腳,可以單人讀前四字、齊讀后韻腳的方式一唱一和,體會古詩詞的音韻美。實踐證明,畫面感的核心是意境,筆者在教學中非常注重引導學生抓住意境這個面,讓學生在反復朗讀中感受意境,這樣才能既不偏離古詩詞的特征,又能體現語文核心素養及新課標的理念。

二、緊扣“三點”融合實踐——入情

“融教學”理念提出的“三點”是指切入點、類比點和增長點,古詩詞教學中的切入點更多的是從詩眼和詞眼入手的。

劉鐵冷在《作詩百法》中寫道:“詩之有眼,猶人之有目也。”教師在古詩詞教學中若能抓住詩眼入題,則能撥云見日,豁然開朗。詩眼一般隱藏在詩題或關鍵句中,往往是表現詩人情感的一個詞。如《飲酒》中的“真意”、《行路難》中的“難”等,筆者都是圍繞這些詩眼設置問題情境的,以詩眼導入教學內容,既能夠激發學生學習古詩詞的興趣,又能夠迅速導入情境。在講授王績的《野望》時,筆者是這樣設計導語的:“同學們,古人常說‘登山則情滿于山,觀海則意溢于海’,很多文人志士都寄情于山川湖海,王績也是如此,他的《野望》從題目看,望是詩眼,那么他望了哪些內容,又有何感想呢?讓我們一起跟著他的視角去領略、感悟古詩詞的內涵。”

如果說“詩眼入情”是切入點,那古詩詞教學中的類比點便是基于詩眼的深入學習和研讀。“融教學”中的類比分為三類:同類字詞的更換、同主題詩詞的比較、同類詩詞的整合。在這里,同類字詞的更換即教師采取“煉字”的方式深入古詩詞,引導學生進一步感悟;同主題詩詞的比較即教師將相同主題的古詩詞放在一起進行比較閱讀,類似于閱讀教學中的群文閱讀;同類詩詞的整合便是在相同的主題下尋找不同,或是在不同體例的古詩詞中尋找相同。因此,“融教學”理念給古詩詞教學支出了深度學習的“招式”,在實際運用中,教師應結合學生實際選取其中的類比點,以豐富古詩詞教學的深度。例如,在講授高一必修2第二單元第7課《詩三首》時,筆者采用煉字的方式帶領學生體味情感,用相同主題比較的方式豐富人物形象,對陶淵明的田園詩進行了拓展類比,將《歸園田居》五首在一起類比,讓學生感受山水田園背景下,孟浩然和陶淵明的詩有哪些相同和不同之處。由此可見,切入點是古詩詞教學的重點,是拉近作者和讀者距離的有效手段,類比點是古詩詞教學的難點,是古詩詞教學廣度和深度的體現。

學習古詩詞可以提升學生的語文綜合素養,縮小學生與文本之間的語言隔閡和生活隔閡。既然古詩詞是精髓,那么學了古詩詞之后,學生就不應只是簡單地會讀、會背、會寫,而應在語文積累和審美情趣上有所增長。學生可以結合生活體驗寫感受,可以模仿形式體例搞創作,還可以對古詩詞的結尾進行擴寫和補寫。當然,為了讓學生有話可寫,有情可抒,筆者認為可以在教學的后半部分拓展古詩詞背后的故事,拓展詩人背后的故事,這就是所謂的“知人(論世)知心、擴寫鳴心、仿寫抒心、詩心共鳴”,這種教學形式能夠有效銜接教學環節,融設計于無痕中。

三、聚焦“核心”融合素養——入心

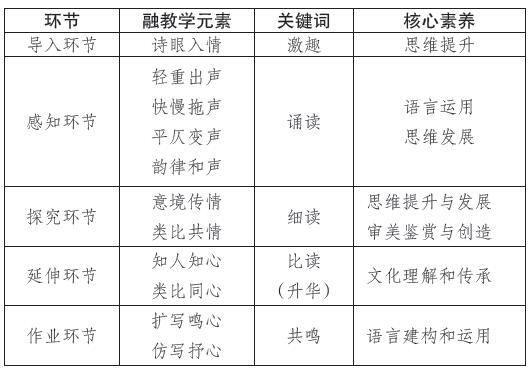

語文教學的重要任務是發展學生的語文核心素養,古詩詞教學更是如此,如何在教學中落實核心素養,“融教學”提出的“三點一面”教學理念從形式上說就是提升學生的語言運用能力,促進學生的思維發展,提高學生的審美情趣,豐富學生的文化底蘊。目前,語文教研工作者雖然在培養學生核心素養方面進行了積極的分析和思考,但真正落實在教學形式和環節中的卻很少,要么沒有具體的操作形式,要么不能與學生的實際情況相結合,顯得單薄無力。筆者在實際教學過程中融入“融教學”理念,加入“融教學”元素,下表便是古詩詞教學各環節的融合策略。

通過此表,我們可以看出,“融教學”是融合于語文課堂整個環節的理念,這種方式的“融”不是漫無目的、隨心所欲的“融”,而是建立在學情和核心素養之上,以12個古詩詞“融教學”元素和方式貫穿,達到詩聲、詩情和詩心統一的“融”。

正如《我和我的語文》一書中的觀點:“古詩詞教學,朗讀是本,興趣是根,品味是葉,活用是魂。”若要根深葉茂,則應緊扣“三點一面”,融合本心,融合實踐,融合生活,讓古詩詞教學中的詩聲、詩情和詩心因“融教學”理念而熠熠生輝。

作者單位 陜西省安康市漢陰縣教研室

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載