西安高新第一中學初中校區 以“三個課堂”書寫教育奮進之筆

作者:孔祥娜

發布時間:2022-09-07 15:58:46 來源:陜西教育新聞網

“天宮”課堂

10年前,安語熙是西安高新第一中學初中校區(以下簡稱高新一中初中校區)的一名初中生,沉醉于數學教師妙趣橫生的課堂;10年后,她成長為高新一中初中校區的一名數學骨干教師,講臺下面,是一雙雙同樣崇敬的眼睛……

高新一中初中校區是一所伴隨西安改革開放步伐拔地而起的年輕學校。建校27年來,始終秉承“仰高篤行 知新致遠”的校訓,積極推進教育改革和“課堂革命”,著力培養德智體美勞全面發展的合格社會主義建設者和接班人。正如高新一中初中校區教育聯合體校長張振斌所說:“我們在全面貫徹黨的教育方針基礎上,著眼構建高質量教育體系,抓好‘三個課堂’,為孩子創建一個多元的、立體的、良好的成長環境。”

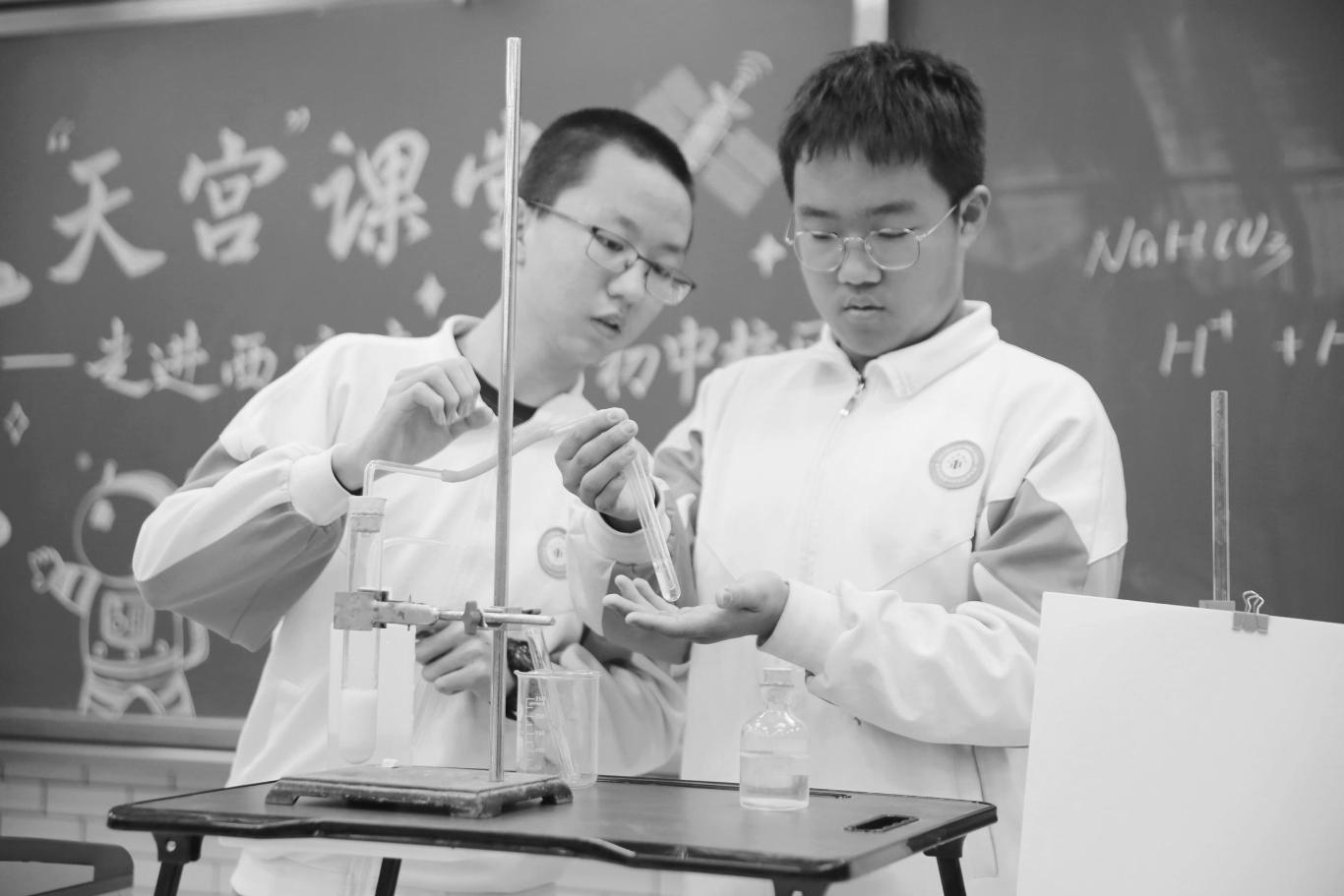

做實驗

堅守主陣地,讓“第一課堂”提質增效

樓道間響起了下課的音樂聲,一群學生簇擁著教師,邊討論著問題,邊走出教室。

“有興趣的課堂,效率怎么會不高呢?課堂要特別關注孩子們的好奇心、求知欲和成就感。”副校長姬文亮提出的這個設問,直指如何抓好“第一課堂”的關鍵。長期以來,作為教學主陣地的“第一課堂”怎樣提質增效是制約眾多學校進一步提升的“攔路虎”。

高新一中初中部把“突破”的關鍵點指向了教師。在構建學校文化體系時,學校提出“每一位教師都要爭做優秀教師”的口號,對“優秀”的定義提出了具體標準:讓學生喜歡、讓同行佩服、讓家長放心、讓社會敬重。同時,創建、實施“青藍工程”“雙師”制和校內“三級三類”骨干體系評選制度,將理念滲透進教師行動中,這一堅持就是27年。

“青藍工程就是傳、幫、帶。”青年教師馮雪解釋道,“雖然工作時間不長,但我已經參加過學校的‘三級三類’教師技能比賽,成績不錯,我有信心沖擊更高一級的賽教。”在幫帶新教師的眾多老教師中,有教學經驗豐富的中堅力量,也有省名師等各學科的頂尖“專家”。其中一些教師在擔任了行政職務后,也沒有丟下課堂,一直堅守在教學一線。

“這樣做,便于校領導及時發現教育教學中存在的問題,聚焦教學研究,隨時為“第一課堂”指引方向。”張振斌說,“加之《關于進一步加強作業管理的辦法》《關于進一步改革考試與評價工作的意見》等制度,助推一批又一批年輕教師持續提升素養。”

為了加強教研,學校針對自身發展特點,逐漸建立起了一套“學校教研室—學科教研組—年級教研組—備課組”的教學研究體系,打破學科壁壘橫向聯合層層抓落實。網格式的教研體系養成了人人立足課題研究、潛心科研的濃厚教研氛圍。

“每兩周一次的年級組教研活動,有各級名師的課例解析,為上好后兩周的課打下一個堅實的基礎;有省、市、區、校各級教學能手、學科帶頭人的展示課,為大家提供思路和方法;也有年輕教師的匯報課,讓教研組內教師共同參與對青年教師匯報課的打磨,這些活動對教師成長幫助之大,我深有體會。”學校最年輕的省學科帶頭人齊婷婷說。

高素質的教師和濃厚的教研氛圍支撐起異彩紛呈的“第一課堂”:“趣味性探究的數學課堂”“游戲強身的體育課堂”……記者發現這些課堂,都呈現出教師們一絲不茍的精神氣質。“每位新入職教師一進校就會‘認’兩個師父,一個是教學上的師父,另一個是生活上的師父。師父指導新教師一路成長。我入職時師父教導我的點點滴滴,大到教育情懷、待人接物,小到批改作業、日常管理,至今不敢忘。”安語熙說。雙師制使高新一中初中校區建校時的“敬業愛生 拼搏奉獻”精神代代相傳,成為各項教研制度有效落地生根的不竭內驅力。

除了緊抓教師,對課堂“雙主體”的另一個主體——學生,高新一中初中校區抓得更緊。“學校和教師下足功夫精心準備好的每一堂課,是否符合學生的‘胃口’,學生的評價最有權威。”姬文亮說,“因此建立了數字化評價體系。”

記者看到厚厚的評價表上,有“上課是否幽默”“語言是否簡潔”等幾十條標準,每名學生每個學期在數字評價表上逐條對各科任教教師打分。學校在整個“名校+”內綜合分析,分值偏低、排名偏后的教師會被“逐級溝通談話”。學校領導詳細了解排名靠后教師的具體情況,找尋問題原因、尋求解決方法。這種考核制度不僅直接了解了學生們對好課堂和好教師的需求,也反過來成了督導教師進步、提升家長滿意度的“法寶”。

多名受訪家長表示,他們對學校非常放心,孩子的優異成績和看得見的成長是讓他們心里踏實的根本原因。

“雙減”實施后,高新一中初中校區進一步對“第一課堂”提質增效,在原來分層教學的基礎上,對作業分層實施更加精準的措施,確保課程標準全面落實,將學生的作業分為A、B、C三個層次。同時,根據學科實際,設計彈性作業和個性化作業,克服機械無效作業,杜絕重復性和懲罰性作業,并在寒暑假和小長假的作業布置中,突出作業的探究性、層遞性和選擇性,保障每學生的全面發展。

“我根據自己的情況,在完成基礎層次作業后,會選擇完成其他層次的部分作業,像‘英語食譜’‘信中國’等作業既有趣,又和我們課堂學習的東西有聯系。”學生劉子涵說。

孵化“新基地”,讓“第二課堂”賦能提效

2021年的一天,一通來電讓音樂教師趙磊興奮不已,學生楊子琦被選為“十四運”火炬手。楊子琦酷愛曲藝,加入學校曲藝社團后迅速成為領頭兵。學校邀請曲藝界大家和非遺傳承人,為他舉辦了學生曲藝個人專場展示活動。“那次活動,我感受到了學校對我的關愛,極大提升了我的自信心。雖然我現在已經是高三的學生,學習緊、練功少,但是我一生都會將傳承快板書作為自己義不容辭的責任。”楊子琦說。

像這種社團活動,在高新一中初中校區還有很多。在保證社團對學生全覆蓋基礎上,對于“第二課堂”的社團如何更高標準開展?校長張振斌有他獨到的見解:“第二課堂”應該從注重教什么到關注為什么教;從注重共同基礎到關注個性需求;從注重學科邏輯到關注生活邏輯。

在這種理念支撐下,學校首先為學生提供優質環境:曲棍球場、室內籃球館、乒乓球館等一應俱全;集STEAM工廠、數學實驗室、科學微電影、考古等于一體的藝體樓,功能齊全、設施先進;110余個裝點一新的供教學研討與改革實驗的專業功能部室和特色教室……更重要的是從形式到內涵,打破了學科思維,從而實現“第一課堂”到“第二課堂”的拓展提升。

早在5年前,學校就積極研發了國家課程、發展課程、活動課程、社團課程和國際課程為主的“人本”課程體系。課程涵蓋體育、藝術、無人機、計算機、物理和人文科學等多個領域近百個特色課程。國家課程、地方課程相互補充,“第一課堂”和“第二課堂”相互融合、延伸,滿足學生多樣化需求。“每天的課后服務時間,我覺得最大的樂趣,是和很多一樣喜歡數學的同學一起思索、探討。中國現在很缺數學家,我會朝著這個方向努力。”學生李昊晨說。

李昊晨講的是學校數學社團里正在使用的自編《數學1+1》人本課程。“這個課程不僅因其強烈的趣味性和探究性受到了學生們的歡迎,還受到了很多兄弟學校的推崇。”身為數學名師的姬文亮自豪地說,“應教育界需求,像這樣的人本課程,有30多冊進行了公開發售。”記者了解到,這本書在購物平臺上一冊難求。

受訪家長李女士一口氣說出了自己孩子參加社團活動后的變化:“‘雙減’后,我的孩子選擇了兩個社團,每天回家后都非常開心,說社團活動能減輕學習壓力,感覺孩子像被安裝了活力發動機。”

“學校社團始終以學生為中心,注重學生德智體美勞全面發展。在各級教育部門的領導下,實際上也經歷了一個逐漸發展的過程。最初從國家課程教學中拓展學科課外活動,發展到前幾年的60多個社團,最后發展為現在的100多個社團,逐步形成了學校的‘人本’課程理念,水到渠成地沉淀出了一套特色鮮明的人本課程體系和運行機制。”張振斌說。此外,學校還有一些職業體驗社團。探索實施走班制,提前為學生進入高中奠定基礎,也為‘第二課堂’建設和學校教育教學高質量發展注入了新的內涵。

開辟“新天地”,讓“第三課堂”落地見效

“1000多個日子,聽起來似乎是那么的漫長,而我卻覺得是那么的短暫!”2021年畢業生李璋喆在畢業感言里深情地說道,“因為平時在泳池里頑強拼搏,所以才會享受在賽場上張揚自我的快樂!”

李璋喆是高新一中初中校區游泳“夢之隊”的隊員。近年來,已有2人從這支隊伍中走進省隊,3人通過游泳項目出國深造,12人從這里進入重點高中,310余枚各級各類比賽獎牌熠熠生輝,訴說著這些隊員們拼搏的故事。“建隊十幾年來,除了為喜歡游泳的學生們提供優質個性平臺外,更重視精神養成。‘夢之隊’逐漸形成了男生真誠寬厚、健壯剛毅、睿智清朗;女生陽光灑脫、新銳明媚、優雅脫俗的‘高新俠’氣質和風格。”體育教師楊亮說。像“夢之隊”這樣的校外社團,高新一中初中校區還有很多。

“第三課堂”

對于怎樣把“第三課堂”的開放性、綜合性和實踐性整合好,讓學生在看、學、思和環境情境介入中感知生活、體驗生活、理解生活。怎樣既綜合“第一課堂”的應知應會知識,又融合“第二課堂”興趣愛好發展的知識技能,達到學思結合、知行統一?高新一中初中校區除了發展校外社團,還充分發揮研學、愛國主義教育、勞動實踐等基地作用,通過志愿者服務、社區服務和公益活動等,構建“第三課堂”體系,讓學生在大自然和社會中得到歷練。

為此,學校開發了以愛國主義教育、生命環保教育、傳統文化教育、科技創新教育、職業體驗教育為主題的五部分研學內容。從西雙版納的小鎮到毛烏素沙漠的中心,從楊家嶺的舊址到中科院的紀念館……學生們的足跡遍布了大江南北;編寫勞動教育校本教程《勞動與生活》和《勞動與實踐》,將勞動課納入課表,按照不同年級學生特點設置不同的勞動教育課程;成立家庭教育指導中心,組建家庭教育講師團,將“第三課堂”推廣延伸到家庭教育中,使“第三課堂”實現的途徑多樣化。

5名受訪家長表示:“通過學校活動,我們心里明白了該在哪些地方使勁,怎樣使勁,來促進孩子健康成長。”

剛剛接受完采訪,張振斌就馬不停蹄地趕向一所“+校”參加活動。“我們不僅要守正創新,打造好‘三個課堂’,讓學生成長成才,更要把這些行之有效的管理方法推廣到學校更多的‘+校’去。”張振斌堅定地說。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載