小學語文古詩詞教學的實踐探索

作者:呼小莉

發布時間:2022-09-06 10:18:07 來源:陜西教育新聞網

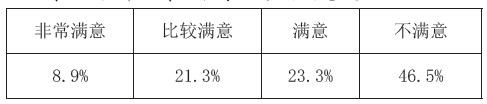

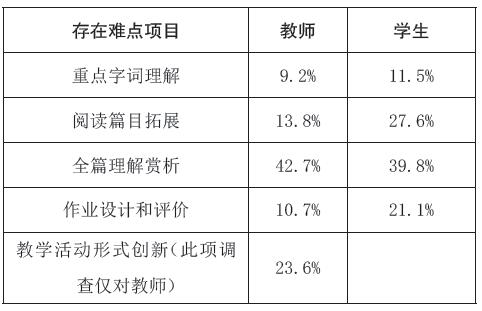

古詩詞是中華文化的瑰寶,也是中華民族特有的文學載體,為更好地傳承中華詩詞文化,統編版教材小學義務階段增加了130篇古詩詞,可見國家對古詩詞教學的重視。然而,要想讓學生真正喜歡上古詩詞,走進并欣賞古詩詞,教師必須要增加自身古詩詞的文化修養,精心設計教學內容,用心做好相關活動,唯有這樣才能更好地引導學生走進中華詩詞的殿堂。為針對具體問題改進并提高古詩詞教學的水平,筆者和同事用問卷星分別對教師和學生做了古詩詞教學和學習的問卷調查,調查發現教師普遍對自己的古詩詞教學效果滿意度不高(見表一),學生對古詩詞的課堂表現積極性也不高,而教師和學生普遍認為古詩詞的賞析和理解是課堂教學和學習的難點(見表二)。

表一 教師古詩詞教學效果的滿意度

表二 教師對古詩詞教學和學生對古詩詞學習的難點調查數據

結合線上調研,筆者和多位教師線下座談時發現,教師普遍認識到古詩詞教學對傳承中華文化的重要性,但是教學形式很難創新,他們一般這樣開展教學:講解重難點字詞和詩的背景,掃清誦讀和理解障礙——通讀全篇,整體感知——分句講解,逐層理解——全篇賞析誦讀,作業布置也是熟讀并背誦詩詞,或加上默寫。在這樣的教學“套路”中形成了詩詞教學的固定模式,這樣的模式讓學生對詩詞的學習達到知識性層面的理解和認知,長此以往,學生容易產生審美疲勞,他們對詩詞的藝術美和作者情感的表達理解不到位,作業布置的單一化也會讓學生覺得詩詞學習就是學古人的文字,很少有情感共鳴,對古詩詞存在距離感。

教師引導學生學習詩詞的方法不夠靈活,作業布置不夠多樣,評價不夠立體,這些問題亟需我們在實踐教學中勇敢面對并認真思考解決。破解教學流程化,增加豐富有趣的環節和活動。在教學中我們要有創新和改變,從而讓學生喜歡古詩詞,針對如何做好小學語文古詩詞教學,筆者結合教學實際,分享幾點體會。

第一,從“師之愛”到“生之愛”,教師對古詩詞熱愛的程度影響著學生對古詩詞學習的興趣。《學記》有言“親其師,信其道;尊其師,奉其教;敬其師,效其行。”對于必須背誦且理解有一定難度的古詩詞,小學生往往會有畏難情緒,這時如果教師在教學中方法不當,或者教師本身對詩詞教學熱情不高,那么學生的學習興趣就會大大降低。因此要讓學生學好古詩詞,教師先要在自身詩詞素養上下功夫,讀準字詞,突破教材的單篇詩詞講解,更多地了解作者創作詩詞的歷史背景,對于一些修辭手法多的詩詞,要查清楚典故的出處和具體意思,更要用學生易于理解的語言講出來。一篇二三十個字的詩詞,要比一篇幾百字的現代文的教學設計更難,備的課更多。只有當我們一線教師“吃透”詩文,真正體會到詩人的內心,感受到詩詞之美,才能更好地帶著學生去理解、去感受詩文含義。

第二,提高學生對古詩詞的理解程度,就要多引導他們講,從教師的“教”走向學生的“學”。一些教師總擔心學生對古詩詞的理解有難度,需要教師更多地去用PPT展示和講解,生怕自己講得少學生學得少。然而實踐證明,教師在古詩詞課堂教學中全方位地引導學生來講,比單純的教師講更有效果。對于學生從幼兒階段就熟悉的《靜夜思》《詠鵝》《憫農》等古詩,教師完全可以大膽放手,用層次遞進的問題來引導學生介紹詩人、講解詩句的意思,教師只需適時補充講解內容即可。如教師提出預習要求,學生會提前查找資料,小組分工合作做好講解,而講解的內容是已經對詩詞背景了解內化后的輸出過程,更有利于知識的鞏固和運用,學習效果是最佳的。對于有難度的《望天門山》《飲湖上初晴后雨》《西江月·夜行黃沙道中》等也要鼓勵學生大膽說出自己的理解,只有教師掌握學生的理解情況和出現的問題,才能及時做好引導,在預設的基礎上處理好課堂生成,帶著學生一起領悟詩詞的意境和文化內涵。

第三,設計以古詩詞學習為主題的展示活動,讓作業評價更多元。古詩詞學習的目標不能僅僅停留在會讀、會背,更要會靈活運用,如果不經常運用,詩詞的儲備很難增加,記憶也不會深刻,所以教師要在課堂教學環節和課后作業中盡可能地給學生創造展示和交流的機會,讓古詩詞學以致用。筆者效仿中央電視臺《中國詩詞大會》節目,時常和學生玩“飛花令”“你說我猜”“出口成詩”等游戲,如讓學生以“花名”“城市”等作為“飛花令”主題,以小組為單位來比拼,集小組智慧參賽,既讓詩詞功底深厚的學生有了被欣賞的機會,也讓學生增加了互相學習的機會。此外,筆者還設計“詩情畫意”手抄報展示活動,“詩詠我心”朗誦活動等。學生通過繪畫、朗讀等形式展現古詩詞的學習成果,讓課后作業的形式更加靈活多樣。隨著班級詩詞學習氛圍的形成,學生之間相互以詩詞為游戲,經常我說上一句,你接下一句,或者我說詩意,你猜詩名,還有給出關鍵詞讓猜詩作的,在游戲中多了一份古人的雅趣。

第四,在古詩詞學習中,教師要站在教材的“原點”帶著學生“再出發”。教師要有意識地進行詩詞群文學習,拓展學生的知識面,為今后的學習打好基礎。教材是教師帶領學生學好知識的優良工具,我們在用好教材這一基礎性工具時,要將教材當成開啟學習的一把鑰匙,以教材為原點不斷向外拓展,汲取豐富的文化養料,促進學生成長。如在二年級學習了杜甫的《絕句》(兩個黃鸝鳴翠柳)后,教師讓學生了解詩人同一時期寫作的另兩首《絕句》(遲日江山麗、江碧鳥逾白),更多地了解杜甫的詩歌創作。四年級下冊第一單元的《古詩三首》分別是宋代詩人范成大、楊萬里、辛棄疾描寫鄉村景象的詩詞,在學完本課之后,教師用本單元的“鄉村”為主題拓展其他詩詞,讓學生搜集關于鄉村的詩句,看看不同詩人眼中的鄉村是什么樣子的。我們可以讓學生根據個人喜好選擇一首詩詞進行介紹,也可以讓學生將楊萬里的這首《宿新市徐公店》與之前學過的《小池》《曉出凈慈寺送林子方》等做對比,欣賞作者的詩作風格。此類拓展性學習,讓學生能接觸到更多的詩詞,也掌握到了詩歌學習和鑒賞的方法,在后期的教學中教師要精心策劃,讓詩詞學習的半徑不斷擴大,與學生一起感受詩詞世界的廣闊和魅力。

第五,拓展古詩詞學習和運用的“課堂”。教師在古詩詞的教學中,不能把學生的學習局限在“第一課堂”,要引導學生在“第二課堂、第三課堂”中有意識地發現和運用所學古詩詞,這樣詩詞的養分才能更好地被學生內化和吸收。筆者告訴學生古人的詩詞涉及生活的方方面面,我們在平時課堂上學習了解的只是有限的一部分,我們在社團活動中,在日常生活中,在研學旅行中能不能用合適的詩詞表達當時看到的場景或者感受?能不能將你在課堂以外看到的觸動,用詩詞記錄下來?于是,學舞蹈的學生專門找了古人描寫舞蹈的“舞勢隨風散復收,歌聲似磬韻還幽”“遏云歌響清,回雪舞腰輕”等詩句在社團活動中和同學分享;有學生去寧夏旅游看到沙漠中的落日,脫口而出“大漠孤煙直,長河落日圓”;有學生準備去武漢參觀黃鶴樓前,先主動查詢和黃鶴樓相關的詩詞,并讓父母錄制自己在黃鶴樓上吟誦崔顥的《黃鶴樓》作為特別留念……讓筆者欣慰的是,學生在日常的習作中也有意識地加入詩詞內容,而且運用得當,描寫春天的細柳會用“碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲絳”,描寫勤奮學習用“少壯不努力,老大徒傷悲”,觀察荷花會想到“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅”,寫秋景會用“荷盡已無擎雨蓋,菊殘猶有傲霜枝”等。詩詞學習處處是“課堂”,學生用自己的方式在不同的“課堂”上展示自己優異的學習成果,而教師要做的就是點撥和引導,幫助他們搭建多樣的展示“課堂”。

小學階段的古詩詞學習為學生打好中華優秀傳統文化的底色,讓孩子今后能更好地用詩詞講好中國故事,在文學涵養中彰顯文化自信。做好新時代的古詩詞教學,需要我們一線教師不斷地在實踐中探索新方法、新思路,只有這樣,才能讓學生在詩詞學習中觸摸優秀文化,陶冶情操,繼承和發揚中華優秀傳統文化。

作者單位 陜西省神木市第三小學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載